花の降る日はうかれこそすれ — 唐木順三『千利休』を読む・3 [本]

06月05日のブログの続きです。

唐木順三『千利休』の最後は松尾芭蕉について書かれている。最初の部分の世阿弥と、この最後の部分の芭蕉とで千利休がサンドイッチされたかたちだ。年代的にもこの順序で、世阿弥 (1363?〜1443年?)→利休 (1522〜1591年)→芭蕉 (1644〜1694年) である。それぞれの生存の時期は離れていて重なっている部分はない。

千利休の 「侘び」 という概念を解説するための世阿弥と芭蕉なのであるが、なぜか唐木の世阿弥と芭蕉についての部分の解説のほうが簡潔でありながら的確であり、読んでいてわかりやすい。それほどに利休というのは把握するのに厄介な人物なのだろうか。そういう感じもする。

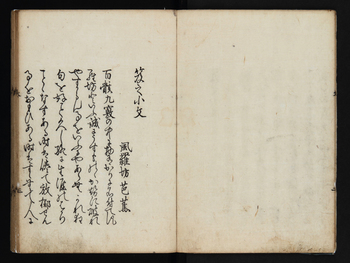

芭蕉についての冒頭、いきなり『笈の小文』の冒頭が長めに引用されている。唐木のその心情は後からわかってきた。それで私も結局それを引用してしまうのである。

「百骸九竅の中に物あり。かりに名付て風羅坊と云。誠にうすものの風

に破れやすからんことを云にやあらん。かれ狂句を好むこと久し。終に

生涯のはかりごととなす。或時は倦て放擲せんことをおもひ、ある時は

すすんで人にかたん事をほこり、是非胸中にたたかふてこれが爲に身安

からず。しばらく身を立んことをねがへども、これがためにさえられ、

しばらく學で愚をさとらんと思へども、是がために破られ、終に無能無

藝にして只此一筋につながる。西行の和歌における、宗祇の連歌におけ

る、雪舟の繪における、利休の茶における、其貫通するものは一なり。

しかも風雅における (もの)、造化にしたがひて、四時を友とす。見る

處花にあらずと云ことなし。おもふ處月にあらずと云ことなし。思ひ花

にあらざる時は夷狄にひとし。心花にあらざる時は鳥獸にたぐひす。夷

狄を出で、鳥獸をはなれて、造化にしたがひ、造化にかへれと也。

神無月の初空さだめなきけしき、身は風葉の行方なき心地して、

旅人とわが名よばれん初しぐれ。」 (p.163)

この芭蕉の『笈の小文』は美文である。利休はその存在と行状について語る対象であるのに対し、芭蕉は言葉そのものである。唐木からすれば利休について語ることはもどかしく、芭蕉のように言葉を主体とした対象について語ることのほうがずっと易しいと思ったからではないだろうか。

芭蕉についてならどこの切り口からでも語れる、何よりその芭蕉の原文そのものがその本質を語ってくれる、という安堵感がこの引用になったように私には思える。

そして美文とは、キモチ悪い美辞麗句の羅列ではなく、むしろ贅肉の無いこうしたストイックな文章のことであると私は思う。それでいて一定のリズムがあるのは芭蕉が詩人だからである。

芭蕉も 「侘び」 という言葉を使ったがその 「侘び」 は利休の使った 「侘び」 とは違う、と唐木は述べる。

芭蕉も侘び、わぶ、わびる、といふ言葉を隨分多く使つてゐる。然しこ

こには數寄と結びつく侘びはない。數寄といふ趣味、心理、主觀、辟愛

を示すものは芭蕉にはない。芭蕉のわびは、それに對していへば形而上

的である。(p.170)

利休の侘びを對比の槪念だとさきにいつたが、芭蕉では對比なくしてな

ほ侘びるのである。わびることの不可能なところでなほわびようとする

のである。わぶと答へる對象のないところで、ひとり侘びて住むわけで

ある。これはわびの自己否定といはねばならぬ。(p.170)

利休にも待庵のように対比を感じさせない 「侘び」 があったとはいえ、基本的にはあくまで対立概念であるということだ。

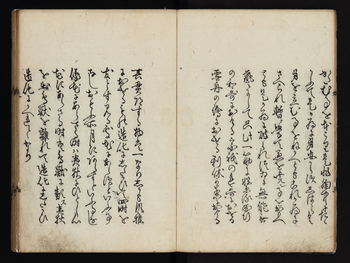

さらに唐木は芭蕉に出てくる 「風」 に注目して『栖去之辯』を引用する。

「ここかしこうかれありきて、橘町といふところに冬ごもりして睦月、

きさらぎになりぬ。風雅もよしや是までにして口をとぢんとすれば、風

情胸中をさそひて物のちらめくや風雅の魔心なるべし。なを放下して栖

去、腰にただ百錢をたくはへて柱杖一鉢に命を結ぶ。なし得たり風情終

に菰をかぶらんとは。」 (p.173)

そして、

私はさきに利休の侘數寄の侘びは趣味であり、心理的また主觀的な好み

であつたのに對し、芭蕉のそれは形而上的であるといつた。それがこの

風に關聯する。(p.176)

とし、この風をヨハネ伝の 「風 (プノイマ)」 であり 「霊 (プノイマ)」 であるとする。芭蕉に出てくる風雅、風情、風流といった 「風」 の付く言葉は形而上的な風であり、また日本の伝統を通じての顕現であるという。風雅や風流と風流気取りとは違うというのだ。

我々が日常世間に埋沒してゐるとき、さやう、しからばの中にあるとき、

この風の音をきく耳を持たない。從つて風雅、風流を失ふ。(p.177)

唐木の芭蕉及び世阿弥に対する視点は定まっていて評価も明らかである。だが、それを書けば書くほど、利休に対して感じる不安定感は何か。利休は時として、さよう、しからば、の中に身を置いていて、つまり俗世間と形而上的思考とを渡り歩いていたともいえる。それこそが利休の、理解不能な部分なのだろうか。

「物の見へたるひかり、いまだ心にきえざる中にいひとむべし」 といふ

のが俳人芭蕉の最奥義であつた。ひかりの中に物が見える。この場合の

物は尋常の物ではない。作られた自然としての存在物ではない。造化、

乾坤のなかに位置をしめる個物、全體の中における特殊である。あはれ

に消え去る變の中に、不變が光る。或ひは不變が變において光りかがや

く。この消えゆく瞬間を言葉によつて定立せよ、といふのである。風雅

のたねはここをおいて外にない。(p.179)

こうした形而上的なものとしての 「侘び」 は、もはや侘びでなく 「さび」 であって、それはその根本に禅の精神性を包含しているというのが唐木の主張である。と同時に、そうした精神性は芭蕉において極まり、それで切れたとしている。

芭蕉の先達として唐木は西山宗因をあげ、彼等はなぜ流浪したのか、という疑問を呈する。徳川の政治は3代・家光となって武家政治として確立し、戦国時代と較べれば平和になったともいえるが、それは自由のなくなった世の中になったとも考えられる。そうした世の中で形而上的思考は異端であり、むしろ反権力的で排除されるべき存在である。

唐木は 「日光の東照宮には 「侘び」 の要素は一毫もない」 と指摘するが、その装飾は俗化の極地であり、利休の頃と較べると茶の精神も俗化していったように、美的な精神性というものも必要とされなくなった証左であるといえよう。

唐木は最後にこう述べている。これは本音だろう。

私はかねがね利休居士には深い關心をもちながら、つひに利休像を描き

えないでゐる。多くの人の利休傳や利休を扱つた小說を讀んではみたが、

だれ一人利休の正體にせまつた人がゐないのではないかと思つてゐる。

(p.225)

利休の茶は秀吉に対する対立概念ではあるけれど、そもそも茶道とは具体性を帯びた 「物 (tool)」 にたよっている部分がある。茶器や茶室、風景までも含めて、それは一種の方法論の集積であり、抽象的哲学ではない。それは利休の、即物的・金銭的思考が重要である商人の血なのかもしれない。

秀吉も、知性的な血統ではなく、そういう彼が利休を理解したのは直感的判断力と人を使う知にたけていたからである。そこにやはり哲学はない。晩年の秀吉にも狂気はあるが奸計はない。そのため、二人がぶつかる時も即物的なので、秀吉に、非日本的ともいえる残虐性が生じたのではないだろうか。プライドとプライドのぶつかり合いというよりももっと原始的な破壊衝動をそこに感じる。

単に 「戦国の世だったから」 では片付けられない肉食的性格を、特に信長、秀吉に見るのである。そういう意味では家康は、漁夫の利を得たことも含めて最も日本的思考回路を持った人なのではないだろうか。

そのすぐれた平衡感覚が、その後の安定した政治——徳川の世をつくったのである。だがその無風状態と閉塞性が頽廃を呼んだことは、唐木も指摘する通りである。

唐木は『千利休』の後の著書、『中世から近世へ』の 「江戸初期における装飾過多の傾向について」 の中で次のように述べている。

私は拙著『千利休』の中で旣にいつたことだが、利休の 「わび」 は、巨

大なものに対する微小なもの、過多に對する簡素、黃金の茶室に對する

藁屋でありながら、その量において大なるものを、否定的に批判すると

いう性質のものであつた。(p.130)

秀吉と利休の關係は、太閤とその家來、天下人と知取といふ關係にあり

ながら、一旦茶室に面々相對するときは、主客轉倒、師と弟子といふと

ころがあり、利休は常にその氣位を捨てなかつた。利休はその 「わび」

において、秀吉の豪勢、過剩を自由に批判し、秀吉も、それはそれとし

て認めてゐたのである。ところで秀吉に日本を神國といひ、自分を神に

しようとする意志が兆したときから、側近にあつて常に自分に批判の目

をむけてゐる利休が邪魔になつた。秀吉が利休に切腹を命じたのはさう

いふところからきてゐる。(p.131)

この説明はわかりやすいのだけれど、真実を映しているようには見えない。

この文意だと、利休は秀吉の権勢欲の犠牲者ということになり、「茶聖」 として尊ばれるような清廉ささえ感じてしまうが、実際はむしろ二人の腥い力のせめぎ合いがあり、そのバランスが崩れたときが終わりのときだったのではないか。

『中世から近世へ』は、全体が比較的わかりやすく初学者を対象として書かれているような傾向があって、『千利休』に見られるような唐木の思考の逡巡がない。それは一見、明解に見えるが、結果として提示される内容は深淵さにやや欠けると思うのである。

腥い——もっといえば 「えげつない」 ——それは巧妙にカムフラージュされているが、利休という複雑な人間を読み解く上での鍵のようにも思える。利休は 「枯れた茶聖」 というイメージとは対極の位置にいる。

*引用部分は原文そのままに正字・歴史的仮名遣いを用いたが、ブログの仕様の

制約があり、すべての正字は再現されていない。

また、唐木順三の用法の中に通常の歴史的仮名遣いから外れる箇所があったが

原文をそのまま引用した。

*『笈の小文』の画像は愛知県立大学図書館貴重書コレクションから借用致しま

した。

論文のような読み応えに唖然としました。

lequicheさんは、プロの著述家ではないのですか?

「lequiche」の読み方と意味も教えて頂きたいです。

by うっかりくま (2017-03-08 17:34)

>> うっかりくま様

過去の記事にまでコメントありがとうございます。

でも、この記事の冒頭にも書きましたように、

こんな読書感想文程度の内容ではプロにはなれません。

もう少しクォリティを上げるように、がんばります。(^^;)

lequicheはルキシュと読みますが、

いろいろとこじつけはあるのですが、単なる語呂合わせです。

Speakeasyさんというかたが、レクイチじゃないの?

と言われたのですが、あ、それも面白いなぁとか思ってます。

by lequiche (2017-03-09 02:51)

ルキシュ、ですか!意味もわからないながら、

レ・ク・イ・チェと言いながら入力していました(笑)。

自分は日本文学科で芭蕉ゼミも受けましたが、この様な

ハイレベルな感想文はとても書けない、と思ったもので。。

卒論は梶井基次郎でした。これも記事にありましたね。

あまり人目につかない方が良いかと再び過去記事に

コメントし、失礼致しました。もうやめます(m^^m)。

by うっかりくま (2017-03-10 00:00)

>> うっかりくま様

いえいえ、どこにコメントいただいてもOKです。

ただ古い記事には承認後表示のものがあります。

この記事もそうですが、

やや困ったコメントをガードするためですのでご了承ください。

内容的には唐木順三の論旨をなぞっただけなので、

ハイレベルに見えるのだとしたら、

ハイレベルなのは私で無く唐木順三なのだと思います。(^^)

卒論が梶井基次郎ですか。いいですね。

私は何か書けるほどには、まだ梶井を読んでいません。

でも筑摩の全集は2種類持っています。

古書店で古いほうの全集を見つけたときは則買いでした。

興味のある著者の本はとりあえず買っておいて、

そのうち読むかもしれないし、死ぬまで読まないかもしれないし、

一種の賭けですね。(^^;)

by lequiche (2017-03-10 01:45)