終末の浜辺 — ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア [本]

この前、シェリー・プリーストを読みながら (→当ブログ 2012年09月25日) ふと思い出したのは、コスメル空港から始まるリゾート地の倦怠と不条理な結末を描いたティプトリーの短編だった。まるで関連性の無いように見える比較かもしれないが、フェミニズムの捉え方ということにおいて私の中の連想が結びついたのである。

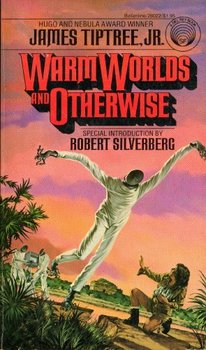

その短編はジェイムズ・ティプトリー・ジュニアの 「男たちの知らない女」 で短編集『愛はさだめ、さだめは死』Warm Worlds and Otherwise に収録されている。

ティプトリーがSF小説を書いたのは生涯の後半の十数年ほどで、作家に辿りつくまでの長い道のりという点では須賀敦子に似たものを感じる。突然のように登場し突然のように去っていった生涯は、よりセンセーショナルだったかもしれないが。

ティプトリーは最初から完成された作風を持っていたが、その正体はトマス・ピンチョンのように謎につつまれていた。編集者さえも会ったことのない謎の作家。この短編集『愛はさだめ、さだめは死』には巻頭にロバート・シルヴァーバーグの解説があるが、そこにはまだ顔をあらわさない作家についての詮索も語られている。シルヴァーバーグはティプトリーを中年から初老の典型的男性だと思っていた。

数年経ってから明らかにされたティプトリーの素顔は、アリス・ブラッドリー・シェルドンという女性だった。それについての 「してやられた」 シルヴァーバーグの言葉も追記として収録されている。

しかし彼女は子供の頃から両親に連れられてアフリカなどを含む世界を旅し、大人になってからはペンタゴンやCIAで仕事をしてきた人であり、一般的な女性とはかなり異なる経歴を持っている。その照影からも強い意志と明晰な頭脳が感じ取れるはずだ。

「男たちの知らない女」 は、メキシコのコスメル空港から釣り場に行こうとしたドン・フェントンという男が、自分の乗るはずの飛行機が故障したため、チェトマル行きの見知らぬ母娘連れ (ミセス&ミス・パースンズ) の飛行機に同乗させてもらうことになる。ところがその飛行機が事故で不時着し、飛行機のパイロット、キャプテン・エステーバンというマヤ族の男を含む4人は、浜で救助を待つことになる。つまり男2人と女2人の閉じこめられた状況での行動の描写と、そしてフェントンの妄想が 「わたし」 という一人称で語られる。

ティプトリーの筆致は的確で、ごく短い文章の中にその風景と人物がいきいきと描かれていて、しかもリゾート地の開放的だけれどアンニュイな雰囲気もこめられていて、シェリー・プリーストもこういう風に書ければいいのに、と思ってしまったのはちょっと酷な要求であるのだろう。

リゾート地の情景ということでついでに思い出したのはイァン・フレミングの『ドクター・ノー』だったのだが、それはきっとジェイムズという共通の名前に私の記憶が触発されたのかもしれない。

ティプトリーの描いたフェントンという主人公は、世界における男性の社会的地位は当然上位であり、したがって人間の 「でき」 も男性のほうが上だと信じている思考の男である。そしてそうした社会通念の上に立っている男というキャラクターを演じていたティプトリー、という構造がある。

たとえばシェリー・プリーストには著者が女性であるということを感じさせる表現がある。しかしティプトリーとか、アーシュラ・K・ル=グィンとか、マルグリット・ユルスナールにはそうした性差を感じさせる 「しるし」 が無いか、あっても稀少であるように思う。

「女性」 性が過剰であるのはフェミニズムに対する甘えなのではないか、とも思う。もっとも 「女性」 性が過剰であることが悪いというのではなくて、たとえばヴァージニア・ウルフはその 「女性」 性をうまくコントロールし顕在化させることによって独自の女性的 「意識の流れ」 を構築しているように見えて、それはジョイスやプルーストなどと手法的には同じはずだが印象は異なるように感じる。

『ボーンシェイカー』でプリーストが描く女性像は、現在のアメリカの女性が理想とする、ないしは結果としてそうなってしまいやすい女性像なのだろうか。その仮定が正しいとして、そのヒロインは一見ヘヴィな、サラ・コナー風な強さを見せているが、その根底に実は弱くて守ってもらいたい 「かよわい」 ことを是とする女性像が見え隠れする。

ところがティプトリーの描くパースンズ母娘は、バカな女たちのように見せながら、女としての特有の弱さを武器にするという意識がない。その男性への依存度の無さには驚く。

「男たちの知らない女」 というタイトルの 「男」 とは、女や、原住民を自分たちアングロサクソンより一段低く見ている典型的 「男性社会」 の常識に毒された男である。だからフェントンは、パースンズ母娘の、常識を超えた行動に対してうろたえるだけなのであって、こうした男を男性としての変名の隠れ蓑の中から、情けない男として描くという手法こそ、手の込んだフェミニズムなのである。

ティプトリーはある日、老いて寝たきりとなった夫を射殺し、自ら銃で自殺する。それはあらかじめ夫婦で決めていた最期であり、ティプトリーという作家の終結でもあった。まさに短編のタイトルのように、愛はさだめ、さだめは死。アリスは鏡の向こうに行ってしまったが、その作品だけは永遠に残るのである。

ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア/愛はさだめ、さだめは死 (早川書房)

2012-10-13 04:30

nice!(15)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0