ビリー・バーグのバード — 植草甚一『バードとかれの仲間たち』を読む・2 [音楽]

「バードとかれの仲間たち」 のメインは 「ロータス・ランドのヤードバード」 というタイトルのロス・ラッセルの回想記の翻訳である。『ジャズ・オット』という雑誌の1969年11月号から1970年9月号に掲載されたとのことである。植草甚一によって訳され『スイング・ジャーナル』1971年7月号から12月号に連載された。そして植草甚一スクラップブック第13巻『バードとかれの仲間たち』として上梓されたのが1976年4月である。

ジャズ・オット (Jazz Hot) はフランスのジャズ雑誌で、文中にも 「ロス・ラッセルの思い出が仏訳されて七回連載された」 (p.70) と書かれているので、英文から仏文に訳されたものをさらに日本語に訳したのだと思われる。元の英文は発表されていないらしい。ジャズ・オット誌は植草が愛読していた雑誌で、この本 (『バードとかれの仲間たち』) の後半にも言及されている箇所がある。それは表紙の写真についてなのだが、1967年1月号の表紙にはジャン=ポール・サルトルとソニー・ロリンズが並んだ写真が使われていて、それを見た植草は 「すっかりうれしくなった」 と書いている。

尚、ジャズ・オットの創刊は1935年3月、2007年に紙媒体での発刊は終了したが、現在でもwebページは存在している。そして1969年11月号をサイト内で探すとそれはNo255でカートに入るので、バックナンバーがまだあるらしいのだ。といっても私は買わないですけど。

https://www.jazzhot.net

原文が雑誌に掲載されたときから約50年が経っているが、それが書かれたとき、パーカーの死から約15年が過ぎていた。つまりパーカーの最盛期だった頃からすでに70年もの時が流れていたのである。そして今年、2020年はパーカーの生誕100年である。

ロス・ラッセル (Ross Russel, 1909−2000) は、音楽プロデューサーであり評論家であるが、ダイアルレコードの創始者として知られる。ダイアルレコードに収録されたチャーリー・パーカーの録音は、もっとも重要なパーカーの記録といってよい。そしてロス・ラッセルと植草甚一の生年は1年しか違わない。ラッセルが15年前に亡くなったパーカーの思い出について語っているのを翻訳している植草は、パーカーの死後、ジャズを聴き始め、そして嫌いだったパーカーの足跡をこの時点で冷静に辿ることになったのである。

1945年、戦争が終わり復員してきたロス・ラッセルは西海岸でテンポ・ミュージック・ショップというレコード店を始める。ところが戦争の間に音楽状況は変わってしまい、マニアたちが夢中になっているミュージシャンの名前がわからない。特に煩雑に出てくる 「バード」 って誰なんだ? とラッセルは首をかしげた。

ここでラッセルはジャズの好きなマニアックな人々のことをhipsterと呼び、植草もそのままヒプスターと訳している。ヒプスターとは辞書に拠れば 「進んでいる人」 「新しがり屋」 「ジャズ通」 などとあるが、まだ評価の定まらない人・物について興味を示すマニアックな人をさしているといえるだろう (尚、植草の訳語表記ではヒップスターとヒプスターが混在している)。そのヒプスターたちの中で超絶にトリッキーなのがディーン・ベネデッティという人であった。

ディーン・ベネデッティ (Dean Benedetti, 1922−1957) はパーカーと同じアルトサックス奏者である。しかし彼はパーカーの演奏を聴いて衝撃を受け、パーカーの演奏を録音し始める。もちろん無断で録音したのであり、見つけられて追い出されたりするのだが、それでもベネデッティはめげない。金がなくなると自分のバンドでジャズクラブに出演し、その収入でパーカーの追っかけを続けた。

カーテンのかげとか、植木鉢のかげとかにマイクを隠し、さらには天井穴からマイクを垂らしたりとか、種々の方法で録音したのだというが、まるで《トムとジェリー》の世界のようで、今と違ってコンパクトな録音機などなく、ワイヤレスのマイクなどもない時代だから、当然マイクのコードがあるわけで、それが床を這っていても見逃されてしまうような鷹揚な時代だったのだともいえる。

ベネデッティはパーカーの演奏にしか興味がない。だから他のメンバーの演奏になると録音機を止めてしまったのだという。そしてその録音は、ロス・ラッセルが回想記を書いた1969〜1970年の時点では行方がわからないというふうに記述されている。

以上のようなパーカーの演奏のほか、ベネデッティは、たくさん録音し

たのだが、それはどこへいったのか、さがしても出てこないのである。

(p.78)

パーカーとベネデッティの生没年に注意してみよう。パーカーは1920〜1955年、そしてベネデッティは1922〜1957年。ベネデッティはパーカーより2歳下で、そしてパーカーの死後2年して、パーカーと同じ35歳で、イタリアで肺炎のため亡くなったのだという。

ベネデッティの録音したパーカーの音源は、その後、Mozaic Recordsから《The Complete Dean Benedetti Recording of Charlie Parker》としてリリースされたが、それは1990年のことだった。パーカーの死後、すでに35年が経っていた。そしてさらに年月が経ち、モザイク盤を現在入手するには中古盤を探すしかないし、私も未聴である。だが、その一部はYouTubeなどで聴くことができる。

ベネデッティはパーカーの最もクレイジーなファンであり、まさにヒプスターであった。だがベネデッティだけでなく、ロス・ラッセルの店にはジャズの好きな者たちが集まっていたのだという。

そうした人たちの中からラッセルはロイ・ホール、ウディ・イスベル、ルー・ゴッドリーブというジャズに詳しい3人の名前をあげているが、

[ロイ・] ホールにとってもパーカーは神様みたいな存在であって、バー

ドとしか呼ばなかったし、そのたびに目が光るのだ。(p.85)

という。「バード」 という呼称がどういう意味を持っていたのかが、よくわかる。ルー・ゴッドリーブは当時アメリカにいたシェーンベルクから南カリフォルニア大学で音楽を学んでいたが、

いまのところ偉大な音楽的頭脳の持主は二人しかいない。シェーンベル

クとパーカーさ (p.85)

と言っていたとのことである。

1945年は戦争が終わったということだけではなく、ジャズにとっても転換点にあたる年だった。新しいものを求めるジャズファンにとって、ビ・バップは夢中になれる存在だったが、一般のリスナーにとっては古いジャズと新しいジャズの区別がはっきりつかなくて、ロス・ラッセルのレコード店でも、それらが交互に試聴されるような状態だったのだという。「開店から閉店までの十時間というものトラディショナルとバップとが交互に鳴りひびいているという異様なフンイキとなった」 (p.73)。そして一般のリスナーにとってビ・バップの出現はショックだったとも書かれている。

バップのもつ攻撃性。けれどその本質がつかめない。音楽雑誌の論評も

批評家たちの好意にみちた意見も、たいした役にはたたなかった。

(p.80)

ビ・バップはその形式が絶対音楽的であり、抽象性と複雑さをかねそなえていた。それまでのダンス・ミュージックとしてのジャズとは異なる高踏的な面があった。オンシアター自由劇場の《上海バンスキング》の終盤で、主人公たちがビ・バップの音楽に驚く場面がある。ディキシーやスイングを演奏してきた彼らにとって、ビ・バップとはどういうものなのかがわからない。自分たちのやってきた音楽が古くなってゆくこと、そして日本が戦争に負けてしまったこと、2つの負荷の中で彼らは崩れ果ててしまう。戦後のはじまりとはそうした時代だったのだ。

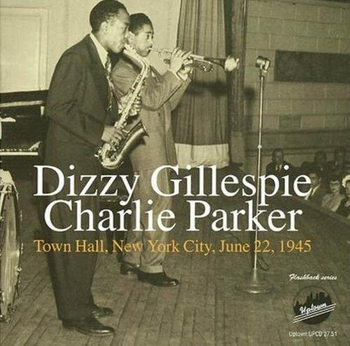

そしてそのパーカーが西海岸にやってきて実際にその演奏に触れたときの興奮が描かれている。それはビリー・バーグ (Billy Berg) という店で1945年12月10日から、ガレスピー/パーカーのセプテットが8週にわたって出演したのだという (この店名表記も 「ビリー・バーグ」 「ビリー・バーグス」 と揺れが見られるが、たぶんビリー・バーグだと思う)。

ロス・ラッセルはそのときのことを次のように記述している。

ともかくガレスピーとパーカーの七重奏団が 「ビリー・バーグス」 に出

演したときのショックはたいへんなもので、このため西海岸のジャズは

変わってしまったといっていい。カリフォルニアのヒプスターや若いミ

ュージシャンが、五二番街ではやっているジャズをナマで聴いたのは、

このときがはじめてだったのだ。(p.74)

出演メンバーは、ディジー・ガレスピー (tp)、チャーリー・パーカー (as)、ミルト・ジャクソン (vib)、アル・ヘイグ (p)、レイ・ブラウン (b)、スタン・レヴィ (ds)、ラッキー・トンプソン (ts) であった。

もっと感動的なのがハンプトン・ホースの回想を含めたライヴの描写である。ホースはその当時17歳でクラブに入ることができない年齢だったが、ひとつ年上のソニー・クリスがうまくごまかして入ることができたのだという。後に有名なミュージシャンとなる2人が一緒にパーカーを聴きに行ったのである。

「……ソニーもすっかり興奮してね、すごいもんだなあ、こんなソロは

いままで聴いたことがないよ、といったもんだ。ともかく、あの晩いら

いというもの、ぼくの生きかたは変ってしまった。つまりさ、あたらし

いジャズにコミットすることになったんだが、バードをつかまえること

は、どうしてもできなかった。それほどさきへいっていたというわけだ」

ハンプトン・ホースがあとになって思いだしているように、バードは、

いつ終わるかわからないようなコーラスをつづけ、そのときの音は聴衆

を催眠術にかけるような作用をした。おんなじフレーズの繰り返しがな

い。耳についたようなフレーズは、ひとつも出てこない。そういったコ

ーラスの流れかたなのだ。そうしてバードは過去の思い出といったよう

なものを、そのなかで表現しない。過去は、あたらしく再構成されてい

く。

その過去というのはレスター・ヤングでもあった。つまりレスターと

いう過去が、バードにとっての出発点であったが、彼自身のオリジナル

なインスピレーションによって、あたらしいものになっていく。それが

あたらしいジャズというものだった。(p.99)

この時期のパーカーの動向を語っている部分で、パーカー自身の話題からは外れるが興味を引いた箇所がある。それはスリム・ゲイラードの録音にパーカーが客演したという部分であるが、

いちばん面白いのは最後の〈スリムス・ジャム〉Slim‘s Jamで、スリム

はミンストレル・ショーの客寄せみたいな調子で、ソロイストを順番に

紹介していく。このときのバードのブルースが素晴らしい。(p.106)

ここに、「ミンストレル・ショーの客寄せ」 という形容があるのに注目してしまう。私にとっての印象的なミンストレル・ショーはトマス・M・ディッシュの『歌の翼に』の中の情景であるが、戦後すぐのこの時期、まだミンストレル・ショーというものが存在していたこと。もしかするとそれはすでに衰亡していてその概念のみが残っていたのかもしれないが、ミンストレル・ショーはカリカチュア化した人種差別であり、1970年代でもまだミンストレルという言葉が共通言語/共通理解としてあったというふうに考えることができる。

この西海岸でのライヴがその後のパーカーとロス・ラッセルとの関係性の元となる。それがダイアルレコードである。

Jazz Hot No255 (1969.11)

Charlie Parker/52nd Street Theme

The Complete Dean Benedetti Recordings of Charlie Parker

https://www.youtube.com/watch?v=JVDeQm88oOM

[参考] Slim Gaillard

https://www.youtube.com/watch?v=ZKdrnTTDTqo

植草甚一は昨日が生誕日だったんですね。プロフィールを見ると、多様な分野で活躍していたことがよく分かります。『スクリーン』などにも連載していたということですから、わたし同誌のバックナンバーを古本屋で漁ってましたので、きっと植草甚一の文章も読んでいたのだと思います。ブームがあったということで、ひょっとしたら映画を書く人の中では、淀川さん以外では最も影響力があったのかもしれませんね。蓮実重彦などはあくまで映画ファン内ですし、荻昌弘や水野春郎らは知名度は高かったですが、「影響力」というのとは少し違ってました。

今回のお記事、初めて知ることばかりで、とても新鮮な気分で読ませていただきました。当時の息吹をヴィヴィッドに感じさせていただけます。

> ジャズの好きなマニアックな人々のことをhipsterと呼び

「ジャズ」という音楽が社会の中でどのような位置に存在するのか、当時の状況をいろいろ想像させていただけますね。現在とは音楽業界そのものがまったく異なっているのでしょうが、今はジャズは、耳にする機会は多様に存在するけれど、意識的にジャズを聴いている人たちって「コアな音楽通」というイメージがかなりあります。もちろんそれは国によってまったく異なる状況を呈しているでしょうし、米国やフランスで、ジャズは日本と比べてより社会に浸透しているのは間違いないところでしょうが、必ずしも大きなセールスを叩き出す音楽ではありません。

ただ、ロックやポップスが勃興し、巨大ビジネスになる以前のジャズはどうだったのか。今と比べてよりポピュラーな、いわば若者たちがこぞって集まるような音楽として存在していたのか・・・とても興味のあるところです。わたしのざっくりとした印象でしかないのですが、「ビ・バップ」あたりにはけっこう(本物の)ロックなスピリットを感じます。

> まだミンストレル・ショーというものが存在していた

この時代から現在までに社会は大きく変わった・・・ように見えますが、今春の米国の状況を見ると、内実はどれだけ変わっているのやら。米国におけるアフリカ系アメリカ人の死亡原因上位に「殺人」が入っているという有様ですから。

> 優生思想的な意識

ある程度以上の国民も同様な意識を持っているでしょうね。

コロナに関しても既に「日本人特別民族論」が多く出回ってますし、不気味な状況です。「特別視」と「卑下」は表裏一体だと思うのですが、どうにもバランスが取れません。

> 固定されたものがなくなればいくらでも改竄できますし、証拠として残らないからです。

確かに。

なにせわたし、ネットや番号で管理されるの嫌いですし、そもそも「電気が途切れると使えない」ものに絶対的信頼を置くことはできません。

ちなみにわたしも「お祭り騒ぎ」がダメでして。今は一切アルコールやりませんが、たしなんでいた頃も、「羽目を外す」状態になったことは一度もありません。羽目を外すのは自分の美意識、あるいは人生観の根底に関わることなので、絶対にそうはならないのです。

また、「思考停止状態に陥り、他者との一体感幻想に酔う」のも大嫌いで、オリンピックを含め、メディアと巨大ビジネスにでっち上げられたスポーツイベントで多くの人たちが酩酊状態になるのも気色悪くて、そうした情報を一切遮断したくなります。 RUKO

by 末尾ルコ(アルベール) (2020-08-09 05:13)

>> 末尾ルコ(アルベール)様

植草甚一の誕生日だったことは偶然で知りませんでした。(笑)

彼の著作が映画に関してどの程度の影響力があったのかは

私にはよくわかりません。

植草甚一スクラップブックというのは全集のようなもので

41巻あるのですが、あやふやな言い方ですみませんが、

それの10巻分くらいは映画についての内容のようです。

パーカーを描いた《バード》(1988) という映画があります。

クリント・イーストウッド監督によるパーカーの伝記的な映画で

パーカー役はフォレスト・ウィテカー。

暗い映画ですがその生涯がよく描けていると感じました。

このパーカーについての私の記事の内容は、

単に植草甚一の本の記述をなぞっているだけで、

私は単なる読者でしかなく、読書感想文に過ぎません。

その元となるロス・ラッセルという人が慧眼なのですが、

彼はパーカーを見つけ出し、その最盛期を録音したということで

パーカー伝説の一端を担う人です。

ジャズはそれまでエリントンにしてもベイシーにしても

基本的にはダンス・ミュージックでした。

その音楽でダンスができなければ意味がなかったのです。

その昔、クラシック音楽がターフェルムジークだったのと

同じようなことで娯楽の触媒的な立場だったのです。

しかしベートーヴェンが絶対的音楽を確立したように

パーカーの興したビ・バップではダンスできませんでした。

エリントン後のジャズが社会的にどのような位置にあったのかは

私にはよくわかりませんが、この記事にはまだ終わっておらず

その3があるので、考察できる部分があるかもしれません。

コッポラの映画《コットンクラブ》(1984) は

そうした時代の象徴的な場所としてのコットンクラブが

描かれているように思います。

ミンストレル・ショーは本質的に黒人を揶揄するために

白人が黒人の真似をした芸能というのがその起源ですが

黒人のミンストレル・ショーという

屈折したヴァリエーションが存在します。

でも基本的には 「黒人はバカだ」 という大前提があって

そうした意識というものは現代アメリカまで

連綿として続いているようです。

そしてアメリカの場合は黒人/白人という

わかりやすい構造があるのでその差別も明確ですが、

同一人種であるはずの日本でも同様の差別が存在します。

最近言われている 「上級国民」 というのがまさにそれです。

そんなものは存在しないと為政者からは否定されていますが、

火のないところに煙は立ちません。

常に上下関係を意識して自分をより上に見せたいというのが

人間の本質的な 「性」 なのかもしれません。

橋本治は役所の書類、たとえば戸籍謄本などを

以前のように手書きにするべきだと主張していました。

電子化は能率的で便利ということから

コンピュータがすべてに優先する機構として君臨していますが、

そのうちに致命的なことが起こるような気がします。

コロナ禍も人類の傲慢な地球への対応に対する仕返しです。

同様に電子化信奉もそのうち壊滅的なことが起きるような

そんな予感が私にはしています。

お祭りというものの起源は神様に対する信仰の表出ですが、

そのように敬虔な意識と破壊的衝動とは並立するもので、

基本的に人間はお祭り好き、パーティー好きなんだと思います。

歓送迎会も結婚式も飲み会もオフ会も、皆そうです。

そうしたパーティー好きの象徴の究極なひとつとして

オリンピックのようなイヴェントが存在するのだと思います。

なにかをきっかけにして騒ぎたいというのは

渋谷のハロウィーンでも明白ですが、

そもそもそれが人間の本質なのです。

神に対する緊張感を経過した後の反動的な羽目外し

というのが一種のルーティンワークとして存在するのです。

by lequiche (2020-08-10 05:30)