gentillesseとtristes ― 今福龍太『レヴィ=ストロース 夜と音楽』を読みながら [本]

Claude Lévi-Strauss

今日、たれ流しのBGMが延々と聞こえてくる環境にいて疲れてしまった。聞こえてくるBGMというのは、曲目もよく覚えていないのだが、J-popの有名曲をピアノに編曲したインストゥルメンタルで、しかも4~5曲がループして繰り返し繰り返し流れてくるのである。ダイレクトにその場所で聞いていたのではなく隣の部屋から流れてくるのを洩れ聞いていただけなのだが、まるで呪術的な強制力で迫ってきて、私にとっては一種の音の拷問に他ならなかった。

でも、そういうBGMを欲している人は当然いるわけで、だからその場所でBGMとして使われていたのだろうけれど、サーヴィスとして音楽を流している善意の行為が必ずしも善意とはならないところにBGMのむずかしさがあると思われる。

私はそういうふうにして消費される音楽が好きでは無いし、飲食店ならともかく (といっても場にそぐわない音楽ほど心を萎えさせるものはないのだが)、たとえばBGMの流れている書店は敬遠してしまうほどで、つまり音楽が好きだからといって常時音楽が流れている環境が好きというわけではないのである。

夜の帰り道の途中に葬儀店があって、その前を通りかかると、宣伝のつもりなのか煌々と点いた葬儀プランの案内のショーウィンドゥから悲しく儚げな音楽が終始流れているのであるが、こんなふうなチープな音楽とともに生前の写真を飾られるような通夜だけは自分の場合にはなんとしても阻止したいと心底思うのである。もし音楽をかけるのならブルーハーツに限る、と遺言に書いておこう。

今福龍太の『レヴィ=ストロース 夜と音楽』(2011) はレヴィ=ストロースが亡くなった直後、彼へのレクイエムのようにして書かれた文章を集成したもので、彼がどんな音楽が好きだったとかいうような内容ではなく、音楽そのものを論じたものでもない。でもそれゆえに、レヴィ=ストロースの文章構造がそこはかとなく音楽的構造を備えていることを暗示している。ここで 「それゆえに」 という言葉の使いかたはおかしいのかもしれないが、それゆえにあえてそれを使うのである。なぜなら今夜はブルーハーツ的気分だからである。

クロード・レヴィ=ストロース (Claude Lévi-Strauss, 1908-2009) は、サティのバレエ音楽《パラード》(Parade) が1917年に初演されたとき、その会場に座っていたのだという。彼はまだ9歳であった。それだけでなく、1923年のストラヴィンスキー/バレエ・リュスによる《結婚》(Le Noces) の初演にも、1928年のラヴェルのバレエ音楽《ボレロ》(Boléro) 初演のときにも、彼はその場にいたのだという。といってレヴィ=ストロースが特別にバレエ音楽に興味を持っていたわけではなく、フランスのその時代における最も先進の音楽がバレエ音楽だったのだろう。

今福の紹介のなかにあるズニドール (zunidor) という呪術的玩具とか、リオ・デ・ジャネイロのあたりにかつて実在した南極フランス (France Antarctique) という名のフランスの植民地とか、まるで知らないことばかりでとても興味をひく。

しかし最も強く印象に残ったことのひとつは、なぜ『悲しき熱帯』(Tristes tropiques, 1955) から醸し出されるものが感傷的なのかということの答えであって、それは西欧人の 「民俗学という学問の根にある植民地主義と進歩への幻想」 だとする指摘である。

レヴィ=ストロースはブラジルの地でフィールドワークをしながらも、そうした行為が昔からそこに住む人たちにとって悪い影響を与えてしまうことを 「負い目」 として捉えていたのだという。そっとしておけばよいのに、その生活をかき乱してしまったことへの負い目である。

それはポルトガル語特有のメランコリックな形容、サウダージというキーワードを使った章のなかで語られている。レヴィ=ストロースの体験した熱帯がどうして tristes であったかということの解説にもなっているように思える。

伝統文化の消滅に力を貸しながら、一方で知的ノスタルジーとともにそ

れを戦利品として展示・消費する西欧文化=学問の近代的な 「しつけ

[ディシプリン]」 にたいし、レヴィ=ストロースほど自責の念にかられ、

またそれにたいして倫理的な潔癖さを貫いた人類学者も二〇世紀におい

てはいなかった。(p.46)

レヴィ=ストロースの視点は植民地主義的な上から目線ではなく、かつてジャン・ド・レリーがトゥピ族の姿を記録したのと同じような公正な視点であった。彼の自責の念は、だからといってセンチメンタリズムに堕するのではなく、むしろ消費文化とは対極のオプチミスティックなものである。そして、かつてトゥピ族の女性たちが壺の中に描いた絵や模様を 「かわいいもの」 =ジャンティエス (gentillesse) と形容しているのだが、しかしgentillesseには全く裏側の揶揄した意味もあって、それを感じながらもレヴィ=ストロースは、あえてそう言ったのだろうか。そのあたりは謎である。

『悲しき熱帯』の献辞として息子に与えられたルクレティウスからの引用、「お前と同じように、これまでそうした世代は滅びてきたし、これからも滅びるだろう」 がジェネレーションの交代と生命の連鎖への希望だとするのならば、それは個としてではなくマスとしての人類が存続していくということであり、それは森達也が生物学者たちから聞き出した 「細胞の意志」 の考えかたに近く、さらにはドーキンス的概念をも思わず連想させてしまう (森達也の『私達はどこから来て、どこへ行くのか』を参照→2015年11月18日ブログ)。

そして冒頭で今福は、そうしたレヴィ=ストロース的思考はすでに孤絶してしまったというふうにもとれる書き方をしている。

そしてそのことは、レヴィ=ストロースの思想の世代的継承にかかわる

問題を、特異な地点へと誘導することになった。近代の思潮が、ひとつ

の蓄積から次なる蓄積へ、あるいはひとつの流行から次なる流行へ漸進

的進化の想像力に裏打ちされながら更新されてゆく流れのなかに、ある

ときからレヴィ=ストロース的知性は場所を持たなくなったように見え

るからだ。孤独に屹立し、近代思想の歴史から逸れてゆく、無時間の哲

学。(p.23)

アーレントの記事にも書いたように、分かりやすさが21世紀のトレンドだとするのならばレヴィ=ストロースはすでに時代遅れである。仮想敵を作り、敵味方という二者択一で判断する単純な思考方法が蔓延する時代は、まさに tristes と形容すべき時代なのだろう。

今福龍太/レヴィ=ストロース 夜と音楽 (みすず書房)

クロード・レヴィ=ストロース/悲しき熱帯 I (中央公論新社)

クロード・レヴィ=ストロース/悲しき熱帯 II (中央公論新社)

ルースト盤のビヴァリー・ケニーを聴く [音楽]

文藝春秋の社長が 「文庫本くらい図書館で借りずに自分で買って」 と訴えたというニュースがあった。気持ちは分かるのだけれど、でも1000円以上する文庫本って文庫本とは言えないような気がする。良い本を廉価で、という趣旨で作られた文庫本のはずなのにどうもそうでもないのは、かつて国民車という名の下で生産されたはずなのに今では高級車になってしまったドイツの自動車メーカーに似ている。

昔、文庫本は同じデザインの表紙にグラシンを巻いただけで、きれいなカラー印刷のカヴァーなんか付いていなかった。初心に立ち返るべきなのでは、と思う。地味な表紙だと売れないだろうと思っているのは商業主義に毒された思い上がりなのではないだろうか。質素な装丁のなかに限りない世界がひろがっているのが本なのだ。

それに較べるとCDはとても廉価だ。クラシックの輸入盤など安過ぎて、これで大丈夫? と思ってしまうのだが、国内盤でも、最近だとワーナーから出ているJazz Masters Collection 1200は税別で1200円。実際には1000円強で買えるから国内盤としてはお得な価格帯である。しかもSHM-CDになっている。

伝説の歌手、ビヴァリー・ケニー (Beverly Kenney, 1932-1960) を聴いてみた。

彼女のオフィシャルなアルバムは6枚しかない。ルースト盤が3枚、デッカ盤が3枚である。ルースト盤の1stは《Beverly Kenney Sings for Johnny Smith》(1956)、2ndは《Come Swing with Me》(1956) で、ジョニー・スミス盤はギター・クァルテットによるやわらかで暖かな雰囲気の佳品、もう1枚のカム・スウィングはラルフ・バーンズ (Ralph Burns, 1922-2001) によるオーケストラ作品である。

1stの1曲目は〈飾りのついた四輪馬車 Surrey with the Fringe on Top〉、2ndの7曲目、つまりアナログ盤でいうとB面1曲目は〈イフ・アイ・ワー・ア・ベル If I Were a Bell〉で、このあたりは王道の選曲である。どちらもマイルス・デイヴィスの1956年の4枚のプレスティッジ盤にも収録されているスタンダードだ。

1stの暖かな雰囲気はジョニー・スミス (Johnny Smith, 1922-2013) のギターによるところが大きい。リスナーを驚かすようなすごいテクニックというようなものはないのだが、きれいにヴォーカルをサポートしているギターの音色が心安らぐ表情を持っている。ジョニー・スミスはいわゆるクール・ジャズの系譜につらなる人だが、過去の日本ではエレキギター・ブームの頃のインストゥルメンタル・グループであるザ・ヴェンチャーズの出世作、〈ウォーク・ドント・ラン〉の作曲者として少しは名前が知られているのかもしれない。

〈There Will Never be Another You〉は私の偏愛するバド・パウエルのライヴ《Portrait of Thelonious》(rec.1961) の中での白眉の曲で (ハリー・ウォーレンの作曲)、でもこうしてケニーのさらっとした歌で聴いても心に沁みるので、やはりもともとが名曲なのだと思う (Portrait of Thelonious のことは→2012年02月11日のブログにすでに書いた)。

4曲目の〈アイル・ノウ・マイ・ラヴ I’ll Know My Love〉は、トラディショナル・フォークである〈グリーンスリーヴス〉に歌詞を付け替えた曲なのだが、ノリとしてはジャズではないけれど、素朴な、昔から歌い継がれた曲が強い力を持っていることをあらためて感じさせてくれる。

2ndの《Come Swing with Me》はやや様相が違う。オーケストラといっても少し大きめのジャズ・コンボにハープなどが加わっているだけで、ストリングスはないが、一聴ゴージャスで、でもところどころにやや斬新な、というかややトリッキーなオーケストレーションがされていてとても現代的であり、この時期がアレンジメントの最盛期であることをあらためて思う。

そしてそれをバックに歌うビヴァリー・ケニーは、ややハスキーではあるけれど、すごく個性のある声というわけでもないのに、なにげなく引きつけられる表情があって、そこにはなにかひとつ欠けているものがあるような気がする。欠けているというのは下手という意味ではなくて、突き放すような、少し輝きから外れたなにかが感じられて、それは太陽の輝きではなくて月の青白い光のような、かすかに翳りを帯びたような愁いが垣間見られるのだ。ただそれは私の単なる印象に過ぎないのかもしれないし、彼女の歌手としての短い歴史があらかじめ刷り込まれてしまっているゆえの先入観なのかもしれないのだが。

ビヴァリー・ケニーはもう少し聴いてみないとわからない気がする。それより、ラルフ・バーンズのようなオーケストレーションの気持ちよさは出色であって、この時代の頃の歌手、たとえばドリス・ドリューとかルーシー・アン・ポークといった歌手とその伴奏などから聞こえてくる、今とは異なる当時のジャズ・シーンのいきいきとした情景を想像してみるのである。

Beverly Kenney/Sings for Johnny Smith (ワーナーミュージック・ジャパン)

Beverly Kenney/Come Swing with Me (ワーナーミュージック・ジャパン)

Beverly Kenney/Give Me Simple Life

https://www.youtube.com/watch?v=LWUoX2M8riA

Beverly Kenney/There Will Never be Another You

https://www.youtube.com/watch?v=hy4MXo8HMWU

分かりやすさの罠 — ハンナ・アーレントについて [本]

Hannah Arendt

(http://rozenbergquarterly.comより)

本の解説やあとがきを先に読んでしまうのは、問題集を解く前に解答を見てしまうのに似ていて、よくないことなのだとは思っているのだが、NHKのEテレに《100分de名著》という番組があって、このテキストがなかなかよく書かれているのに気づいた。放送はもう終わってしまっているのだが、ハンナ・アーレントの回のを買ってきた。解説をしているのは仲正昌樹である。

というのは、ついこの前、『全体主義の起原』が改訂再刊されたのだが、いきなり読むのより少しは参考になるだろうという魂胆である。解答を先にこっそり見てしまうような後ろめたさが全くないわけではない。

ハンナ・アーレント (Hannah Arendt, 1906−1975) はドイツ系ユダヤ人で、3つの大学で学び、22歳で博士号をとったが、ナチスが擡頭する頃から政治的意識に目ざめ、反体制活動をしたことで逮捕されたり、強制収容所に入れられたりする。アーレントはドイツから逃れフランスへ、そして最終的にアメリカへと亡命する。

第二次大戦後、ドイツのナチズムとソ連のスターリニズムを全体主義とし、そうした考え方がなぜ形成されたのかを冷静に分析したのがアーレントの『全体主義の起原』(1951) である。

なぜユダヤ人がナチスによって迫害されたのかを考えるとき、ユダヤ人とは何だったのかという解説のなかで、シェークスピアの 「ベニスの商人」 の例がわかりやすい。ユダヤ人が経済的才覚を持っているのは 「金貸し業」 を請け負っていたためであり、金貸し業というのは 「汚れ仕事」 であって、キリスト教徒が従事することはできなかったのだが、結果として彼らが金融を動かすことで裕福になってしまったことが妬ましいという論理なのである。

『ベニスの商人』はユダヤ人を利用しながら、都合が悪くなると悪魔呼

ばわりするヨーロッパ社会の身勝手さを表した作品だと指摘する人もい

ます。(p.18)

次にナポレオン戦争 (1776−1815) あたりから、国家が絶対君主制から 「国民国家」 (nation state) へと移行してゆくに従って、人々の間に 「国民」 意識が広まっていった。nationは 「国民」 と訳されるが、日本語のニュアンスとしては 「民族」 に近く、つまり国家を同質的なものにしようとすると、血を同じくする同族意識で団結してかたまることになり、その血以外の異分子を排除するメカニズムを持つことになる。その異分子として認識されたのがユダヤ人だというのである。

アーレントからの引用はこうである。

国民国家という政治体 [ボディ・ポリティック] が他のすべての政治体

と異なるところはまさに、その国家の構成員になる資格として国民的出

自が、また、その住民全体の在り方としての同質性が、決定的に重視さ

れることにあったからである。(p.21)

古代ローマが異民族に対して寛容であったのに対して、近代の国民国家は、単一の同質的な 「国民」 をベースとする共同体でありさらにアフリカを植民地として統治することが、人種という選別意識を助長させ、差別を顕在化させる契機となった、とアーレントは考える。

その 「民族」 という概念が、血族という考えとなりナショナリズムの萌芽となった。自分たちは選ばれた民族であるという意識が、身内と他者という選民意識となり、ドイツの場合、その他者がユダヤ人であったのである。

またアーレントは、第一次大戦後に、国境が移動したことによる難民の発生を無国籍者の発生と規定し、難民には人権がない、それはいままで民主主義の根本にあった人権思想が幻想に過ぎなかったのだと指摘する。それが21世紀の昨今に、より顕在化していることは確かだ。

法による支配を追求してきた国民国家の限界が、国家の 「外」 に現れた

のが無国籍者の問題であり、それが国家の 「内」 側に現れて、統治形態

を変質させていくのが全体主義化だということもできると思います。

(p.58)

と仲正は書く。

全体主義がなぜ擡頭したのか、の理由として、ドイツでは第一次大戦の敗戦による領土の縮小、経済的逼迫、さらに世界恐慌などによって 「不安と極度の緊張に晒された大衆が求めたのは、厳しい現実を忘れさせ、安心してすがることのできる 「世界観」。それを与えてくれたのがナチスであり、ソ連ではボルシェヴィズムで」 あったという (p.67)」。

こうした社会情勢の雰囲気が全体主義に陥りやすいきっかけとなるのだ。

しかし、平生は政治を他人任せにしている人も、景気が悪化し、社会に

不穏な空気が広がると、にわかに政治を語るようになります。こうした

状況になったとき、何も考えていない大衆の一人一人が、誰かに何とか

してほしいという切迫した感情を抱くようになると危険です。深く考え

ることをしない大衆が求めるのは、安直な安心材料や、わかりやすいイ

デオロギーのようなものです。それが全体主義的な運動へとつながって

いったとアーレントは考察しています。(p.65)

アーレント自身の表現は、もっと簡潔にしてストレートである。

ファシスト運動であれ共産主義運動であれヨーロッパの全体主義の運動

の台頭に特徴的なのは、これらの運動が政治には全く無関心と見えてい

た大衆、他のすべての政党が、愚かあるいは無感動でどうしようもない

と諦めてきた大衆からメンバーをかき集めたことである (p.65)。

アルゼンチンに逃亡していたナチスSSであるアイヒマンの裁判を傍聴した記録『エルサレムのアイヒマン』(1963) で、アーレントは批判を浴び、多くの友人を失ったという。しかし彼女が自分の主張を変えることは、もちろんなかった。

諸悪の根源であり、大悪人であると見られていたアイヒマンを、アーレントは 「どこにでもいそうな市民」 であると形容し、極悪非道ぶりを暴いてくれると思っていた読者を空振りさせてしまったからである。アイヒマンが 「どこにでもいそうな市民」 なのだとしたら、翻れば誰もが条件さえ整えば 「アイヒマンのような人間になる可能性がある」 ということだ (p.98)。

それは現代の日本における犯罪報道やスキャンダルな報道が、犯人がいかに自分たちと違うかということに執心しているのと変わらない、と仲正は説く。

『全体主義の起原』に続くアーレントの著作『人間の条件』(1958) について、松岡正剛の〈千夜千冊〉を読んでみた (0341夜)。

そこでアーレントが指摘している世界危機は次のようであり、いずれも20世紀の特質だという。

(1) 戦争と革命による危機。それにともなう独裁とファシズムの危機。

(2) 大衆社会という危機。すなわち他人に倣った言動をしてしまうとい

う危機。

(3) 消費することだけが文化になっていく危機。何もかも捨てようとす

る 「保存の意志を失った人間生活」 の危機。

(4) 世界とは何かということを深く理解しようとしない危機。いいかえ

れば、世界そのものから疎外されているという世界疎外の危機。

(5) 人間として何かを作り出し、何かを考え出す基本がわからなくなっ

ているという危機。

これは21世紀の今にも共通して、より痛切に成り立つ危機である。たとえば(3)は、安易で放蕩的な消費と、不健全な 「断捨離」 なるものを指していることに他ならない。

アーレントが提唱するのは、最も素朴に言えば、自ら物をつくり出し、仕事し、思考する、ということであると思う。

松岡は、こうしたアーレントの説明を古っぽいという。でありながらも 「アーレントを読むと何かのラディカルなリズムが胸を衝いてくるのを禁じえない」 と書く。それは松岡の数日前の1652夜、ヤン=ヴェルナー・ミュラー『ポピュリズムとは何か』において展開されている昨今の情勢への辛辣な意見と通底しているように思える。

「ユルゲン・ハーバーマスは、「人民は複数でしか (in the plural) あらわれることができない」 と言い、そういう複数の人民を従えた政治家が単一人民の代表者であるかのような相貌をとるのは危険な徴候だと見なした」 とする部分における複数というワードは、アーレントの 「複数性」 という概念に通じるものがある。

そして本来、エリート主義との対比で用いられてきたポピュリズムが今では 「「大衆迎合主義」 「衆愚政治」 「人気取り政治」 の、ときには 「大衆操作マキャベリズム」 の代名詞にすらなってきた」 と松岡はいう。それは全世界的傾向なのだ。現在の日本の憂うべきポピュリズムへの指摘——ポピュリストは大騒ぎすることが好きとかレファレンダムが好きなどということは、直接〈千夜千冊〉をお読みいただきたい。

とりあえず私は、古っぽいかもしれないアーレントにまず立ち返ることが必要だと痛切に感じている。仲正はテキストの最後にこう書いている。

アーレントのメッセージは、いかなる状況においても 「複数性」 に耐え、

「分かりやすさ」 の罠にはまってはならない——ということであり、私た

ちにできるのは、この 「分かりにくい」 メッセージを反芻しつづけるこ

とだと思います。(p.109)

ハンナ・アーレント/全体主義の起原 1 (みすず書房)

100分de名著 ハンナ・アーレント『全体主義の起原』2017年9月 (NHK出版)

真夏の通り雨とパラス・アテネの間に [雑記]

杏沙子

夜のフジテレビ《Love music》を見ていた。銀杏BOYZの峯田和伸が大ファンである森高千里についてまず語り、それから本人とご対面という趣向だったのだが、その後の歌〈愛は永遠〉がよかったのです。あぁこういうの、ありなんだなぁ、と思って。何かすごく青春している。それは森高千里からインスパイアされた部分も少し混じっているのだろう。

でも、音楽ということでいうのならば、数日前に2kさんがリンクされていたコバソロ&杏沙子の〈真夏の通り雨〉に聞き入ってしまったのです。この曲をカヴァーしている人はYouTubeでちょっと探してみても何人もいて、でもそのなかでこの杏沙子の歌唱は出色。彼女のこの曲に対してのコメントに 「とてもとても奥が深く、難解で、試行錯誤を繰り返して」 とあるけれど、オリジナルの宇多田ヒカルとは異なる表現で、歌を歌うという行為に対する面白味をあらためて感じさせてくれる。

歌い出しはウィスパーヴォイスっぽく始まるのだけれど、でも本質はそこにはなくて、声が強くギラッと輝く個所が突然あらわれる (たとえば1:45あたり)。それは、単純なリフレインにしないで、わざと言葉数を多くして強い印象にする宇多田の常套パターンである2:12あたりからのフレーズで (教えて 正しいサヨナラの仕方を) より鮮明になる。これはこれでちょっと面白い。ただ、演歌のキメみたいな感じにも聞こえる。

同じ個所を宇多田はどう歌っているのかを確かめてみると (2:11あたり)、さらっと同じテンションで歌っているのだが、それでいてその部分はちゃんとそれなりの意味と強さを持っている。宇多田は声を変えなくても風景が一気に変わるのだ。その微妙なコントロール感はすごいのだが、おそらくそれは本人の歌唱の根源にはじめから内在しているものに過ぎない。

その、歌のなかでの 「かげひなた」 のうつろいをトレースしようとするとむずかしい。だから自分なりのラインを見つけるしかないのだ。ただ、単にきれいに丁寧に歌おうとしただけでは、歌の本質を摑むことはできない。それが如実にあらわれるのがこの〈真夏の通り雨〉という曲なのだ。

杏沙子はカヴァー曲の歌唱と解釈が素晴らしいのだけれど、オリジナル曲の出来がイマイチなのが残念。同様だったSotte Bosseを思い出してしまう。

それで難解ということから思い出したのが、山尾悠子のwikiにおける 「難解な作風」 という記述で、その気持ちはわかるけれど、とりあえずシュルレアリスムじゃないと思います。

それで、たとえば 「パラス・アテネ」 を例にとると、

帝都が近づくにつれて花は凝血色に闌れていき、野遊びから戻ってくる

豺王の額に、草ばかりの花冠が載っているのを隊商の者たちは見た。

(p.246)

この場合、闌れて [=すがれて] みたいな難読文字もあるけれど、それより 「豺王の額に花冠が載っている」 とすればわかりやすいのに、その後に 「~のを隊商の者たちは見た」 と付け加えるから、なんとなくわかりにくいという印象を与えてしまう。もっとも作家は、わざわざその効果を狙って書いているので、構文のシステムさえわかってしまえば難解ではないはず。

文庫本の自作解説ではこの 「パラス・アテネ」 の後、「火焔圖」 「夜半楽」 が続くとあるが、タイトルは塚本邦雄の歌集タイトル『星餐圖』『感幻樂』を意識したものであると思われるし、連作全体の重要なイメージである赤い繭は安部公房の『壁』の第三部のタイトル 「赤い繭」 がヒントになっているような気がする。

さらにいえば 「パラス・アテネ」 をずっと通俗にしていくと栗本薫なのかもしれないとも、ちょっと思いました。

コバソロ&杏沙子/真夏の通り雨

https://www.youtube.com/watch?v=vVxJZUsdWXU

宇多田ヒカル/真夏の通り雨

https://www.youtube.com/watch?v=f_M3V4C8nWY

銀杏BOYZ/恋は永遠

https://www.youtube.com/watch?v=xm6cm49PSW4

Love mujic 2017年10月08日

https://www.dailymotion.com/video/x63r200

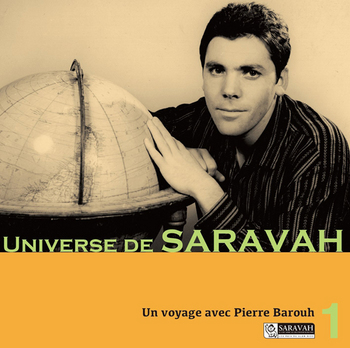

松山晋也『ピエール・バルーとサラヴァの時代』を読む・2 [本]

Pierre Barouh (http://www.purepeople.comより)

松山晋也『ピエール・バルーとサラヴァの時代』を読む・1 (→2017年10月01日ブログ) のつづきである。

サラヴァの寛容で何をも受け入れる精神は、それだけでみれば理想的な形態であったが、経済的なアバウトさから生じるリスクも伴う。脆弱なシステムにつけ込む悪人は必ずいるもので、サラヴァは倒産の危機に直面する。

本の後半はそうしたサラヴァとバルーを救った日本人たちについての記述である。

松山晋也はキー・パーソンとして立川直樹と牧村憲一をあげているが、それまでのサラヴァからリリースされた音楽に魅せられた多くのミュージシャンがその救済にかかわったことはもちろんである。そしてバルーの3人目の妻となった潮田敦子によってサラヴァはその命運を長らえた。

そうした裏側の事情は私のような一般リスナーにはわかるべくもないが、例えばフォンテーヌの《フレンチ・コラソン》(French Corazon, 1988) が突然、日本のレーベルであるmidiからリリースされたりすれば、何となく台所事情は感じ取れるものである。

日本人ミュージシャンたちがサラヴァの再建に協力しようとしたのは、ひとえにそれまでのサラヴァの音楽的遺産へのリスペクトがあったからである。フォンテーヌ、アレスキ、イジュランといった人たちだけでなく、ジュリー・ダッサン、ダヴィッド・マクニール、ルイス・フューレイ、ジャン=ロジェ・コシモンといった人たちがどのようにサラヴァと関わってきたかを知ると、バルーの大きな包容力にあらためて驚かされる。

特にコシモンを世に出したことをバルーは誇りに思っているという。コシモンはレオ・フェレの共作者であったが、自分のアルバムを出そうとはせず、バルーに背中を押されて初めてのアルバムを作ったのは彼が52歳のときだった。コシモンは緊張して、なかなか録音がうまくいかなかったが、バルーが 「リズムもテンポも考えずに歌っていいよ」 とサジェスチョンした後、突然録音ははかどったのだという (p.138)。その後、コシモンは呪縛が解けたように6枚のアルバムを作ったのである。コシモンにはカトリーヌ・ソヴァージュへの提供曲もあるが、キャリアの長い、最も正統的なシャンソンの系譜に連なる人である。トータルな目で見ればこれはサラヴァとしては異質のようにも思えるが、異質であって異質ではない。

サラヴァの音楽に強く影響された高橋幸宏は、最初のソロ・アルバムのタイトルをサラヴァとすること、ジャケット写真はパリで撮ること、というのをあらかじめ決めていた。そして、できあがったのが《サラヴァ!》(1978) というアルバムだったのだという (p.168)。

興味をひくエピソードのひとつに、牧村憲一の指摘する資生堂のTVCMがある。1973年のCM 「アイエア・ビューティケイク」 の音楽として使用されている〈窓いっぱいの夏〉という曲は廣瀬量平の作品だが〈ラジオのように〉の雰囲気があるとのことなのである。YouTubeで聴いてみると、パーカッションや木管のからみの技法は、まさにその通りで、逆にいえば4年経つと最先端のものが大衆的レヴェルに下りてくる現象なのであり、それはファッションにおけるコピーの伝播の様子と相似形であるように思える (と書くと歯切れが悪いが、ズバリと言えば、最先端のオリジナルは時差を経て劣化コピーされるのだということである)。

バルーがかかわったテアトロ・アレフという演劇グループの、タイトルでもあり曲名でもある〈ラスト・チャンス・キャバレー〉、牧村が何度もサラヴァに呼ばれているように感じ、そして最後に重要な役割を果たすことになったのも一種のdestinyであり、まさにそれはラスト・チャンスだったのである。

そのあたりの細かい推移は本書の記述に譲るとして、テアトロ・アレフにおけるバルーの演じた役は、砂漠に不時着したフランス人パイロットだったこと (p.198/サン=テグジュペリを連想させる)、そして主宰者のひとり、アニタ・バレッホのバルー評として 「彼はスパイラル (螺旋)」 だという言葉が心に残る (p.200)。螺旋は終わりがなく、永遠に動いているから、というのである。

イヴ・モンタンとの話も印象深い。モンタンは〈ラスト・チャンス・キャバレー〉を録音したいと願っていたのに、その予定の3日前の亡くなってしまったこと、しかし半年後に実はモンタンは (無断なのだが) 録音をしていたのだとわかったこと、それを聴くバルーの心情を想像するだけで音楽のかけがえのなさを知る (p.204)。

それは他のアルバム紹介のなかで、カルロス・プエブラの〈アスタ・シエンプレ〉(Hasta Siempre) をバルーがカヴァーしているエピソードを読んだときも同じで (アスタ・シエンプレが何度も私の前を通り過ぎることで、この曲がどれほど重要な曲なのか私にもやっとわかってきたのだが)、歌い継がれる曲とは、どんなものにも屈しないという音楽の強さを持っていることをあらためて確認する。すぐれた曲は、かたちがなく抽象的かもしれないが、滅びることがない。

*

もうシュンを過ぎてしまったかもしれない河野悦子より校正チェック。p.135のアルバム《Alibis》写真のキャプションはキャロル・ローレ、1978と表記されているが、本文中ではキャロル・ロール、リリースも1979年とある。どちらかに統一して欲しいものだ。

松山晋也/ピエール・バルーとサラヴァの時代 (青土社)

Brigitte Fontaine/comme à la radio (コアポート)

Jean-Roger Caussimon/Nous Deux

https://www.youtube.com/watch?v=-ct87KEbdqg

Pierre Barouh/Au Kabaret de la dernière chance

https://www.youtube.com/watch?v=zdLTEbPlpME

Yves Montand/Le Cabaret de la dernière chance

https://www.youtube.com/watch?v=6mk-LhEgqwY

Yves Montand/Le Cabaret de la dernière chance (full)

https://www.youtube.com/watch?v=CBAC-kEPsZU

Brigitte Fontaine/Comme à la radio (1969)

https://www.youtube.com/watch?v=Tn_Nk_rAAaA

廣瀬量平/窓いっぱいの夏 (資生堂 「アクエア・ビューティーケイク」 CM曲 1973)

https://www.youtube.com/watch?v=O01_Gql9s-4

松山晋也『ピエール・バルーとサラヴァの時代』を読む・1 [本]

昨年末亡くなったピエール・バルーの作ったサラヴァ (SARAVAH) は、フランスのインディペンデント・レーベルとしてひとつの時代を築いてきた。そのバルーとサラヴァとその周辺の歴史を丹念に辿っているこの本はわかりやすく、資料としても大変優れていて、すごいスピードで読み切ってしまった。

若い頃からバルーの目と耳と心は常に外へ向いていた。本のはじめにそのことが、旅に憧れる強い気持ちとして描かれている。

しかし何より強く彼の心をとらえていたのは、旅への憧れである。

「理由はわからないが、私には少年時代からいつも川岸のむこう側の知

らない世界に憧れる “むこう岸願望” ってやつがあったんだ。それを歌

ったのが〈むこう岸 L’Autre Rive〉だ」 (p.8)

それはセファルディとしての彼の血から来るものもあるのだろうが、たとえばアズナブールの両親はアルメニア系であり、ゲンズブールの両親はユダヤ系ロシア人であるように、フランスへと逃れてきたディアスポラに共通した何かであるようにも思える。

バルーはスポーツが好きで、自転車、テニス、ラグビー、バレーボールといった競技に熱心になり、そしてフランスにおけるジャズにも惹かれ、そうしたものに対する興味が次々に新しい出会いを彼にもたらす。サンフォーナ弾きのシヴーカとの出会い、フランシス・レイとの出会い、クロード・ルルーシュとの出会い、などなど。

そして決定的なのは出演した映画、ルルーシュの監督作品『男と女』(Un homme et une femme, 1966) の大ヒットである。音楽を担当したのはフランシス・レイ、映画はカンヌのグランプリとなり、ピエール・バルーとニコル・クロワジーユによるデュエットは一度聴いたら忘れない超有名曲となった。

しかしバルーはハリウッドに行って映画俳優になることも、スクエアな歌手となって音楽界に君臨することも拒否し、世の中で一般的に言われる成功への道とは異なる道へと進んでいった。サラヴァというレーベルを立ち上げ、売れ線でない音楽を世に出そうと考えたのである。

サラヴァのイメージとして最も強い光を放っているのがブリジット・フォンテーヌである。フォンテーヌの《ラジオのように》(comme à la radio, 1969) がなかったらサラヴァのその後は変わっていたかもしれないのだが、しかしバルーは、フォンテーヌの天才性を認めながらも、彼女を冷静に分析している。

「彼女は他のシンガーをまったく認めなかったし、ほとんど誰とも交友

を持つことがなかった。彼女が唯一認めていたのがゲンズブールだ。

『フランスに才能のある音楽家は二人しかいない。ゲンズブールと私

だ』。よくそう言ってたよ。彼女はサラヴァとも私とも徐々に疎遠にな

っていったけど、それは我々の間の友情が壊れたという意味ではない。

私とフォンテーヌの間には元々友情はなかったからね。私はただただ彼

女の特別な才能に魅せられていたんだ。昔も今も」 (p.119)

フォンテーヌは最初、ややエキセントリックながらも伝統的シャンソンから出発し、ジャック・カネッティの3枚のアルバムではユニークではあったけれど、まだ単なるシャンソン止まりだった。初期の作品ではジャン=クロード・ヴァニエ、オリヴィエ・ブロック=レネといった編曲家の名前も見られるが、決定的なのはアレスキとの出会いである。

だが、アレスキの個性がいくらあったとしても、フォンテーヌ+アレスキをアート・アンサンブル・オブ・シカゴ (AEOC) と組ませたというのはバルーのアイデア、というより直感であって、それがなければ《ラジオのように》の伝説的ともいえる評価は決して定まらなかったといえるだろう。

しかしアルバム《Higelin & Areski》(1969) のほうが《ラジオのように》より前であること、同年にAEOCのBYG盤は3枚も出されていること、そして〈ラジオのように〉でトランペットを吹いているのはほとんどがレオ・スミスだということだが、彼は同年のアンソニー・ブラクストンのBYG盤にも参加しているということなど、いままでよく知らなかったことが詳しく書かれていて、俄然興味を引く。

前記したヴァニエについても、ゲンズブールの《メロディ・ネルソンの物語》におけるヴァニエの功績が不当に無視され、ゲンズブールとけんか別れしたことなど、エピソードにはことかかない。

ナナ・ヴァスコンセロスもバルーにとって重要なひとりだという。

彼はトロピカリズモのギタリスト、ジャルズ・マカレーのレコードでデビューしたのだそうだが、それからガトー・バルビエリのグループに参加したりしていたが、パリでバルーをたよってやってきたヴァスコンセロスの演奏を聴いて、彼のアルバムを出すことをバルーは即決する。それが《Africadeus》(1973) である。

その後、ヴァスコンセロスはエグベルト・ジスモンチのECMデビューであるアルバム《Dança Das Cabeças》(1977) に参加する。

その当時すでにバルーの名前は知れ渡っており、バルーのところに行けば何とかなるかもしれない、という評判につられてヴァスコンセロスもバルーを訪ねたということなのだ。音楽を見分ける確かな目とおおらかな心が、バルーの終生変わらない特徴だったように思える。

(つづく→2017年10月05日ブログ)

松山晋也/ピエール・バルーとサラヴァの時代 (青土社)

クロード・ルルーシュ/男と女 (Happinet)

![男と女 製作50周年記念 デジタル・リマスター版 [Blu-ray] 男と女 製作50周年記念 デジタル・リマスター版 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51hA8Hm2x-L._SL75_.jpg)

男と女 オリジナル・サウンドトラック (日本コロムビア)

Nicole Croisille et Pierre Barouh/Plus fort que nous (live 1969)

https://www.youtube.com/watch?v=M9qPulvWkA4

Nicole Croisille et Pierre Barouh/Un homme et une femme (live 1966)

https://www.youtube.com/watch?v=M4yo58nTvhU

Brigitte Fontaine et Areski Belkacem/L'éternel retour

Les églantines sont peut-être formidables (1980)

https://www.youtube.com/watch?v=EbuRfNcp4aQ

Brigitte Fontaine et Areski Belkacem/L'été, l'été

comme à la radio (1970)

https://www.youtube.com/watch?v=QZla_ekGTRE

Brigitte Fontaine/Je suis décadente

Chansons décadentes et fantasmagoriques (1966)

https://www.youtube.com/watch?v=qRgr2gkGADE

Un homme et une femme (1966)

https://www.dailymotion.com/video/x24vcce