微分音とテトラコルド ― ヤニス・クセナキス『音楽と建築』 [音楽]

Iannis Xenakis, Olivier Messiaen (1977)

ヤニス・クセナキス (Iannis Xenakis, 1922?-2001) はルーマニア生まれのギリシャ人 (でも国籍はフランス) の作曲家であり建築家であるが、その確率論による音楽というのがどういうものなのかはよくわからないし、この本を読んでも全くわからない。

『音楽と建築』は以前に出された翻訳の改訂再版とのことであるが、その書評はクセナキスの略歴や作品の羅列に終始し、内容そのものについて語っている評はざっと見た範囲では見当たらなかった。私も全くわからないのだが、何となく面白い個所もあるので、前半部を闇雲に読んでみたが (正確にいうのなら 「読んでみようとしたが」)、結果として 「全然わかりませんでした」 と書くしかない。でもシロートなんだから 「全然わかりませんでした」 と素直に書いても許されるだろう、と最初に結論を書いておく。

〔確率論と作曲〕(1956) というのが最初のセクションである。

クセナキスはセリーが嫌いで、旋律線はポリフォニーの技法だとする。そしてそれが心理的境界線をつくって12音音楽の拡張を妨げているのだという。しかしクセナキスの用いる確率論においては、線でなく魂としてとらえることで作曲する、というのである (p.009)。これはその後のページに掲載されている〈ピソプラクタ〉(Pithoprakta, 1955-1956) を想定したうえでの言葉である。

彼は音の構成要素として 「持続時間」 「高さ (ピッチ)」 「速度」 をあげるが、これらの定義を数式により記述されている部分は全部飛ばし読みすることにして、確率論によって制御可能になったのは、音粒子や連続音の巨大集合の連続的変化であるという個所に注目する。

平均値と偏差が集合の特徴を決定し、異なる方向に展開できる。そのな

かでよく知られているのは、秩序から無秩序へ、またはその逆だ。ここ

にエントロピーの概念が導入されるが、物理学と芸術を混合しないよう

な慎重さが求められる。エントロピーの哲学的・目的論的解釈は、物理

学の特定のマクロやミクロ領域では有効かもしれないが、確率音楽全体

を動かす原理とみなすのは非常識だろう。(P.018)

クセナキスがこれを書いたのは1956年だが、その時点で、安易に 「エントロピー」 というような言葉を使うことをすでに戒めている。

そして〔三つのたとえ〕(1958) では、

音楽こそどんな芸術にも増して、抽象的頭脳と感性的実践とが、人間的

限界内で折り合う場所なのだ。(p.021)

ともいう。

三つのたとえのひとつめ、[空間のたとえ] のなかでクセナキスがこの時点で魅力的だといっているのはグリッサンドだ。

音楽では、いちばん目立つ直線は、音の高さの一定の連続変化であるグ

リッサンドだ。グリッサンドによって音の面や立体を構成するのは、魅

力的で未来のある探求だ。(p.022)

しかしクセナキスがどのようにグリッサンドを認識しているかというと、

グリッサンドにはさまざまな形態があるが、最も単純な均等に連続変化

する音をとる。滑奏音は感覚的にも物理的にも速度という物理的概念と

おなじとみなせる。それならば1次元ベクトル表示ができる。ベクトル

のスカラーは両端の音程差と持続時間を2辺とする直角三角形の斜辺に

なる。(p.011)

ということなのだ。これくらいの単純なことなら中学生数学だからわかるが、マクスウェル=ボルツマン分布とかになってくると、もうわからない。

[数のたとえ] においてクセナキスは、

音列音楽では音は希薄にならざるを得ないし、小規模の合奏が偏重され

る。(p.022)

これは、その前段の 「点描的な独自な形態」 というような形容と考え合わせれば、例えばヴェーベルンのような音楽に対する皮肉なのだと想像できる。そしてさらに攻撃は続く。

じっさいには、音列的作品を聞いて書き取ることは、まずできない。非

可逆性には心理的・生理的限界がある。形態 (ゲシュタルト) 理論やそ

の公準によって、数学の曲芸的計算のつじつま合わせは無用のものとな

った。しかも、何世紀も前から美術・音楽などの芸術分野では、数にと

りつかれて、幾何学的・数的組み合わせの豊富さから作品価値を説明し

ようとした試みは、無効だったことがわかっている。補助線・神聖三角

形・黄金分割・異様に肥大したポリフォニーなどがその例だ。(p.022)

補助線・神聖三角形・黄金分割ときて、その後に 「肥大したポリフォニー」 と並列させたところで笑ってしまう。これは自作〈ピソプラクタ〉の正当性への導入だからだ。

三つのたとえの3つめは [気体のたとえ] であって、気体のキーワードはピチカートである。点が多くなることによって量的変化をもたらすというのは、本来質量を持たないはずの点が集合すれば質量を持つものに変化するという意味なのではないだろうか。

ここでは思考は古典的ポリフォニーの枠組と細部へのこだわりから解法

される。扱うのは形態と肌理 (テクスチャー) だ。(p.023)

テクスチャーという言葉が突然出てくるのが興味をひく。それはその次の、今まで出現してこなかった、理詰めと相反する結論めいた部分である。

だが、作品の価値を保証するのは、最終的には直感と主観的選択しかな

い。科学的基準による指標は存在しない。永遠の問題には解決はなかっ

たし、これからもないだろう。(p.024)

この突然の叙情性のようなもの (揶揄して言っているのではない) が実はクセナキスの心情であり、数値的なものだけで処理できない部分への直感や主観こそが芸術の最も重要な一面なのだということである。

でありながら、クセナキスはそこで終わらない。

〔メタミュージックに向かって〕(1967) で彼は、情報論やサイバネティクスの信奉者をテクノクラート派と称し、対する感性信奉者とでも呼ぶべき者を直観主義者と呼ぶ。

テクノクラート派は通信技術ならともかくバッハの単純なメロディさえ説明できないし、対する直観主義者を、たとえば音楽を図形楽譜を見たときの視覚デザインの美しさで判断する図形派なのだと決めつける。図形記号を呪物化しているし、偶然性の音楽とはつまり即興に過ぎないというのだ。また、音楽に芝居をつけたり、ハプニングなどというイヴェントに逃避してみたりするとし、それは音楽への信頼が薄いし、音楽自体の否定であるとする (p.025)。このあたりのハプニングなどという言葉には、書かれた1967年という時代の風景が反映されている音楽観のように思える。

だがここで、クセナキスは [古代構造] として、古い音楽の解析と解説に入って行く。

グレゴリオ聖歌は元来古代音楽構造に基づいている。9世紀以来西ヨー

ロッパ音楽は急速に発展し、単旋聖歌を単純化・画一化して、現場から

理論が失われた。(p.029)

あるいは、

古代音楽は、すくなくとも紀元後数世紀まではオクターヴの音階や 「旋

法」 などでは全然なく、「テトラコルド tetracord」 と 「システム」 に基

づいていたと断言できる。(p.029)

というのだが、さらに

中世以後の音楽の調性構造に視点が曇らされて、根本的な事実を見逃し

ている。(p.030)

ともいう。テトラコルドという言葉から私は、小泉文夫を思い出してしまうのだが、クセナキスが語るのはもっとずっと昔のアリストクセノスの理論なのである。

アリストクセノスの理論 (→2017年12月27日ブログ) につづく。

ヤニス・クセナキス/音楽と建築 (河出書房新社)

Aki Takahashi/Xenakis: Works for Piano (mode records)

http://tower.jp/item/105126/

Yuji Takahashi/Xenakis & Messaen (日本コロムビア)

Arturo Tamayo, Luxembourg Philharmonic Orchestra/

Xenakis: Pithoprakta

https://www.youtube.com/watch?v=nvH2KYYJg-o

Mari Kawamura/Xenakis: Evryali

https://www.youtube.com/watch?v=fn5F9m4Qf3w

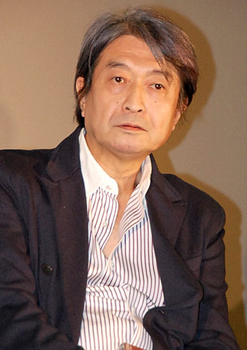

《リラのホテル》― かしぶち哲郎 [音楽]

かしぶち哲郎 (1950-2013)

かしぶち哲郎の1stソロ・アルバム、《リラのホテル》(1983) を聴く。

冒頭曲の〈ひまわり〉でやられてしまう。

夢は遠く 果てしなく

夜空あおぐ 運命よ

「夢は遠く 果てしなく」 って、ちょっと恥ずかしい。昔の歌謡曲 (J-popではなく) とかグループサウンズの歌詞を彷彿とさせる。その恥ずかしさが臆面も無く出てくるのがかしぶちワールドなのかもしれない、と思う。tr2のタイトル曲〈リラのホテル〉はもっとすごい。

リラ

幻か この時 素敵だ!

何の衒いもなく 「素敵だ!」 と言えてしまうところがかしぶちの歌詞なのだ。「リラ」 のホテルだからかしぶちなので、もし 「ライラック」 のホテルだったら何か違う。

かしぶちの所属していたムーンライダーズはほとんど知らないけれど、かなり後期に誘われてライヴに一度だけ行ったことがある。それから遡ってムーンライダーズの前身バンド、はちみつぱいの《センチメンタル通り》(1973) を聴いたりして、あぁ大瀧詠一だ、と思ったりした (違うんだけど)。

では、かしぶちは何で知っているのかというと、安田成美のアルバム《ginger》(1988) によってである。《ginger》は大貫妙子がプロデュースした唯一の、いわゆるアイドル・アルバムで、私にとっては超名盤なのだがずっと廃盤のままである。

大貫のプロデュースであるから半分は彼女の曲であるが、このなかにかしぶち哲郎の書いた作品が〈パパを愛したように〉と〈突然彼を奪われて〉の2曲あって、そのコケティッシュなウィスパー・ヴォイスと曲の相性が絶妙である。でも、かしぶちの歌詞はいつも素朴で、あまり深刻ではない。深刻にするのを嫌っているようだ (《ginger》については→2012年09月20日ブログ参照)。

かしぶちの声もウィスパー・ヴォイスというほどではないが、ソフト・ヴォイスである。その声と、古くさいとは言わないけれど、80年代的な音作りの、ややチープともいえる懐かしいサウンドを繰り返し聴いていると、それは決して弱々しい音楽ではないのだと思えてくる。そもそも 「やさしさ」 とか 「よわさ」 というのは、いったい何なんなのだろう?

tr3の〈Friends〉で歌詞のほとんどが簡単な英語の単語で綴られているのも、逆に一種のたくらみを感じる。一緒に歌っている矢野顕子のこの頃の声は素晴らしくクリアだ。

Bedの中で Breakfast music

夢は So-long 恋は Suddenly

という最初のフレーズで、これは突然起こった恋の予感みたいなものなのか、と思ってしまうのだが、でもそれは現実なのかという淡い懐疑がいつもつきまとう。それにこれは恋ではなく友だち→友情なのだ (歌詞には頭韻のようにB-B、S-Sの連鎖があるのがわかる)。

同じフレンズというタイトル曲にはREBECCAの〈フレンズ〉(1985) もあり、こちらのフレンズのほうがインパクトも強烈だし、大ヒット曲だし、ずっと有名だ。しかしそれらは 「フレンズ=友だち」 とはどういうものなのか、ということを考えさせてくれる触媒ともなりうる。つまり、ああいうフレンズもあれば、こういうフレンズもあるということである (私はREBECCAを後追いでしか知らないのだが、初期の〈Wearham Boat Club〉みたいなのがとても好きだ)。

最もダークなのはtr7の〈堕ちた恋〉である。

どうして つらい恋心

今日も二人抱き合う

どこまで 堕ちる恋なのか

朝の光が まぶしい

どうして つらい恋心

悲しみだけを残し

どこまで 堕ちる恋なのか

今日も二人 さまよう

どうして つらい恋心

想い出だけを残し

どこまで 堕ちる恋なのか

今日も二人 抱き合う

最後に続くルフランは 「どうして つらい恋心」 「どこまで 堕ちる恋なのか」 が変わらず、他の言葉が変化してゆくが、「抱き合う」 「朝の光」 「悲しみ」 「想い出」 など、ひとつひとつはどれもが平凡でむしろ陳腐だ。そんな簡単な言葉だけで、不安感・焦燥感を煽ってゆくがそれはいつも淡彩で抽象的だ。決してリアルさを見せようとしないし、リアルさそのものが本物なのかどうかもわからない。

かしぶちにはアイドルなどのJ-popへの提供曲も多く、また編曲も多い。もっとも有名なのは編曲を担当した岡田有希子の〈くちびるNetwork〉(1986) だろう (作詞:松田聖子、作曲:坂本龍一、編曲:かしぶち哲郎)。

そうしたコマーシャルな仕事からやや距離を置いているように見えるかしぶちのソロは、かげろうのようでもあり、せつな過ぎるようにも思える。でも音楽とはもともとせつなく淡くて、空間に消えてゆくものなのである。

かしぶち哲郎/リラのホテル (midi)

かしぶち哲郎/ひまわり

https://www.youtube.com/watch?v=-N5wQhukzss

かしぶち哲郎/Friends

https://www.youtube.com/watch?v=gQOCKc0CzIQ

安田成美/パパを愛したように

https://www.youtube.com/watch?v=AZMYmOzUQG0

岡田有希子/くちびるNetwork

https://www.youtube.com/watch?v=m4RRHMBAHYg

ムーンライダーズ+矢野顕子/砂丘 (live 2011)

https://www.youtube.com/watch?v=A40FNHm6qac

REBECCA/フレンズ (1985.12.25・渋谷公会堂)

https://www.youtube.com/watch?v=WzNEwUIHVFA

Come Rain or Come Shine ― ソニー・スティットとビル・エヴァンス [音楽]

Ornette Coleman Quartet (1959)

最近、何枚かの廉価盤ジャズを聴いている。

まず1枚はワーナーから発売されているソニー・スティットのルースト盤《Pen of Quincy》だが (このディスクについては先日のブログでも少しだけ触れた) クインシー・ジョーンズのアレンジメントをバックにスティットが吹く1955年のアルバム。Jazz Masters Collection 1200というシリーズで、SHM-CDとのこと。〈My Funny Valentine〉〈Stardust〉という2つの超有名曲のバラード演奏がここちよい。

tr7の〈Stardust〉は別テイク (tr11) も収録されているが、本テイクの0’36”あたりからの一瞬のブロウが断然優れていること、また0'51"からテーマとなるが、1'25"から1'39"あたりまでの構築性が素晴らしく、別テイクと較べると雲泥の差であるので (別テイクにはこうしたひらめきが無い)、こちらのテイクが選ばれたのだろう。

tr3の〈Come Rain or Come Shine〉(降っても晴れても) も別テイク (tr9) があり、同様に本テイクのほうがまとまっているが、インプロヴィゼーションになってからはtr9のほうが良いと思われる部分もあり、そんなに本テイク/別テイクの差はない。

ただ、この曲でスティットの弱みがちょっと見える。それは同じ高さの音が続いたりした場合、あまりにも直情過ぎる吹き方で色気が無いのだ。爽やかという形容もできるが、のっぺりと同じで飽きるというふうにもとらえられる。スティットはメカニカルな音のつなげかただったらパーカーを越える部分もあるが、こうした光と影の落差に乏しい。

バップは情感よりもメカニカルな技術を優先する傾向にあったため、テクニックはすごいけれど皆同じという危険性を常に備えていて、それは埋もれてしまったデルフトの数多くの画家に似ている。

次にリヴァーサイドの廉価盤でビル・エヴァンスの《Portrait in Jazz》である。スコット・ラファロの加わっているトリオの1枚で1959年12月28日の録音。キープニュースの監修している24bit Keepnews Collectionである。これはあきらかに音が良い。上記スティット盤のSHM-CDだと、ちょっと音がクリアかな程度なのだが、このKeepnews Collection盤はリマスターだから当然、ということなのだろう。

tr1がスティットのアルバムにも入っている〈Come Rain or Come Shine〉なのだが、スティットの後にこのエヴァンスを聴くと、いかに彼の音のつくりかたがトリッキーであるかがよくわかる。スティットはとても素直、でもエヴァンスは 「降っても晴れてもなの?」 と言ってしまえるくらいに屈折している。それは1955年と1959年という4年間の差なだけでなく、音楽性が異なっているためである。スウィングがバップに代わって行く頃、「何てわかりにくい」 と言われたバップが、このエヴァンスの前ではすでに過去のものになりつつあるのだ。

このアルバムにも別テイクが収録されていて、tr1の〈Come Rain or Come Shine〉はtake 5、そして追加されているのはtake 4であるが、このtake 4とtake 5は時間が1秒しか違わないのに、アプローチは全然違う。私の好みはむしろalt takeであるtake 4であるが、これだけ異なる曲想を瞬時に構築できるこの時期のエヴァンスの好調さをあらためて知るのである。

《Portrait in Jazz》というアルバムのなかでのキーとなっている曲は〈Autumn Leaves〉(枯葉) であるが、これもtr2が本テイクで、tr11がモノラルの別テイク (take 9) である。この2つのテイクはそんなに違わないが、ふたたび私見を言わせてもらうのなら私の好みはやはり別テイクである。ただ、なぜこれらの別テイクが採用されなかったかの理由は大体わかる。

私が〈Autumn Leaves〉の本テイクをなぜ嫌うかというと、ピアノにややとげとげしたものを感じていたからなのだが、このKeepnews Collection盤にはそれがない。ないしは、和らげられている。どこが違うのかというのがわからないのだが、とても聴きやすくそして魅力が倍増している枯葉なのである。

もう1枚は、Jazz Masters Collection 1200のなかからオーネット・コールマンのアトランティック盤《The Shape of Jazz to Come》である。彼のアルバムのなかで最も有名な1枚であるが、録音は1959年5月22日。つまり《Portrait in Jazz》の7カ月ほど前である。1959年にはマイルス・デイヴィスの《Kind of Blue》が3月2日と4月22日に録音されており、ジャズにとって特異な年である。

マイルスはオーネットのアプローチを嫌ったらしいが、全然音楽性が異なるように思えて、コード (ないしはコード・プログレッション) ではなく、スケールということを主眼においたことにおいては、2人とも、ある意味同じである。だがマイルスは正統派のお殿様、オーネットは下剋上を狙う野武士であった。

ところがこのアルバムは、同じJazz Masters Collection 1200でありながらスティット盤と違って明らかに音が良い。音が良いというようりは空間性が鋭く生きている。既発のCDと較べたわけではないが、オーネットが以前のディスクより上手く聞こえるし、というか、今までそれに気がついていなかっただけでいままでの印象ほどアヴァンギャルドではない。

野武士という比喩がよくなかったのかもしれないが、雑で感性優先のように思えて、この《The Shape of Jazz to Come》はとてもよく考えられているアルバムである。tr1の〈Lonely Woman〉からtr3の〈Peace〉までの連なりは完璧といってよい。

だが、オリジナルの6曲の後に追加されている2つのテイクは、オーネット節のようではあるが、tr7は本テイクのtr6と同工異曲な変形されたバップ、tr8は (表現がうまく浮かばないのだが) もっとずっと変形されたムードミュージックのようであり、これらが本テイクになりえなかったのは仕方がないと思われる。

このアルバムは極端にいえばtr1の〈Lonely Woman〉のためだけに聴くという動機でもよい作品であり、その〈Lonely Woman〉という曲のオリジナリティさは揺るぎない。

Sonny Stitt/plays arrangements from the pen of Quincy Jones

(ワーナーミュージック・ジャパン)

Bill Evans/Portrait in Jazz (Riverside)

![Bill Evans Trio - Portrait In Jazz(REMASTERED) [KEEPNEWS COLLECTION] Bill Evans Trio - Portrait In Jazz(REMASTERED) [KEEPNEWS COLLECTION]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21haP16LewL._SL75_.jpg)

Ornette Coleman/The Shape of Jazz to Come

(ワーナーミュージック・ジャパン)

Sonny Stitt, Quincy Jones/Stardust

https://www.youtube.com/watch?v=ZybL636dcW8

Ornette Coleman/Lonely Woman

https://www.youtube.com/watch?v=OIIyCOAByDU

*

Sonny Stitt/Come Rain or Come Shine

https://www.youtube.com/watch?v=rrFaRO_lAfM

Bill Evans/Come Rain or Come Shine (bass: Scott LaFaro)

https://www.youtube.com/watch?v=rDSXk0fWCN8

Norah Jones/Come Rain or Come Shine

https://www.youtube.com/watch?v=MCj96k1A95g

こちらは比較的オーソドクスに弾かれているテーマ

Bill Evans/Come Rain or Come Shine (bass: Chuck Israels)

https://www.youtube.com/watch?v=67WyBSZ_3d4

Marcia funebre ― アズディン・アライア [ファッション]

Alaia.fr/より

シューリヒトのEMI盤のベートーヴェン全集のことを以前に書いたが (→2017年07月29日ブログ)、結局ワーナーの廉価盤で聴いている。シューリヒトのベートーヴェンは、ときとして颯爽としたスピード感が、さっと通り過ぎるように思えていたときもあったのだが、それは違うのだ。この清新で品格のある音はぼんやりと聴いているとまるで水の流れのように何でもなく流れて行く。その水の流れがここちよい。ウィーン・フィルでなくパリ管という選択がこの透明な美しさの一因なのかもしれないと思ったりする。

第2番の端正さをあらためて見直してしまったり、木管の美しさにうっとりしたりするのだが、でも今日の気分は第3番なのかもしれないと思ったりする。フーガになるところはベートーヴェンとシューリヒトが二重写しになって迫ってきて、他に何もいらないような気がしてしまう。

音楽が、必ずしも歴史とともに進歩しているのかどうかはわからない。それは音楽にかかわらずそうで、人間の歴史が時の経過により進歩しているかどうかというのも怪しいものだ。科学技術の進歩というのは人類の歴史というフィールドのごく一部の領域にしか過ぎず、それだけで全てをおしはかることはできない。すでにピークを過ぎてしまった領域が厳然として存在する。

アズディン・アライア (Azzedine Alaïa) はチュニジアのチュニス生まれのファッション・デザイナーであるが、ことあるごとにボディコンの創始者という形容でしか日本のメディアでは扱われてこなかった。しかしバブル期の頃の日本で流行したというボディコンは無自覚な消耗品としての生産形態のひとつに過ぎず、端的にいうならばファッション以前であり、アライアの提唱したボディ・コンシャスとは別物である。

アライアはクリスチャン・ディオール、ギ・ラロッシュ、ティエリー・ミュグレーといったメゾンを通過し、1980年に自らのブランドを興すが、デザイナーとしての名声を確立してから後、比較的早い頃に引退というかたちをとった。プラダの後援をとりつけて服飾美術館のようなものを作りたいとかいうニュースを聞いたとき、過去のデザインへの共感はよいとしても才能をそういうことに使うのはもったいない、と思ったのだが、それは大量流通という業界に対する批判からそうした言葉を使って消耗するステージから隠棲したのでであり、よりこだわりを持った作り方に方針を変えただけであった。ファッションシーズン毎のコレクションという方法とは無縁なところで作品を発表してきたことからも、アライアのこだわりと頑なさは類推できる。それは伝統的な職人の感性に近い。

たとえば11月18日のBBCnewsのサイトでは、アライアの訃報に対するレディ・ガガやマライア・キャリーのツイートが紹介されている。

http://www.bbc.com/news/world-europe-42038082

アライアの作風から私が連想するのはゴルチエであるが、しかしアライアはゴルチエとは違う、もっとなにか不明な芯を持っている人であった。そこに俗にまみれない美学と精神性を見る。

アレキサンダー・マックイーンのときほど唐突ではなかったにせよ、ひとつの才能の終焉があったことを改めて私たちは報されたわけであり、このようにして時代はその次の階梯に切り換えられていくのである。

Azzedine Alaïa, 1976 (vogue.co.jpより)

Carl Schuricht/The Complete EMI Recordings (Warner Classics)

Carl Schuricht/Beethoven: Symphony No.3, 2nd movement

https://www.youtube.com/watch?v=ffBq4VybAnI

自らを悼むための悲歌 ― ゾルタン・コチシュ《A Tribute》 [音楽]

Zoltán Kocsis, 1952-2016 (theguardian.comより)

コチシュの追悼盤を聴く。

追悼といっても、コチシュ自身の演奏した曲を2枚のCDにまとめたものである。1枚目はピアニストとしてのコチシュ、2枚目は指揮者としてのコチシュ。

1枚目の選曲には、しかし1曲もバルトークがない。2枚目はほとんどがバルトークだから、という比率の法則も成り立つが、そうだとしてもピアノ曲にわざとバルトークをもってこないというなんらかの意図が感じられる。でもそれはマイナスの印象ではなく、コチシュの懐の深さをあらわす結果となっている。

1曲目から4曲目までがピアノのソロ。順に、コダーイ〈トランシルヴァニアのラメント〉、リスト〈執拗なチャルダーシュ〉、ラフマニノフ〈前奏曲 G-dur op.32-3〉、ショパン〈バラード第1番〉なのだが、この鋭敏でクセのある選曲は何なのだろう。コダーイとリストのエキセントリックさで引きつけておいて、ラフマニノフにつなげて、そしてショパン。コチシュのショパンは降りかかるフリルやレースを拒否している。午睡のスイーツでもない、優雅なアンニュイでもない硬質なショパン。

5曲目から8曲目はミクローシュ・ペレーニのチェロとコチシュのピアノのデュオ。この4曲がCD1枚目のピークを形成している。バッハ (コダーイ編)〈ああ、われらの人生とは BWV743〉、ドビュッシー (コチシュ編)〈小舟にて〉、ラフマニノフ〈ヴォカリーズ op.34-14〉、そしてシベリウス (コチシュ編)〈悲しきワルツ〉。

このなかで最も深く心に突き刺さるのは〈ヴォカリーズ〉である。〈ヴォカリーズ〉はもともとは歌曲であるが、多様な編曲版があり、このチェロの深い響きは、その音だけですでにリスナーの心を摑む。

それは水面に浮かぶ1枚の木の葉のようでもあり、たゆたう舟のようでもあり、しかしなによりもそれは単なる弦楽器が奏でる単純な調べに過ぎないという事実に揺り戻される。ヴォカリーズは言葉のない歌である。声はチェロに変わり、やがて冥府への響きとなる。

〈ヴォカリーズ〉の後の〈悲しきワルツ〉は、愁いはあるけれどむしろ爽やかだ。歩いたり止まったりする伸縮自在のワルツ。それは流れる。水のように。そして混沌となり溶暗となる。

ラフマニノフの〈ひなぎく〉、少し意外なグレインジャーの〈浜辺のモリー〉という小曲を経てモーツァルトの〈ピアノコンチェルト B-dur K238〉。なぜ、単曲のなかにコンチェルトが? と思うのだがこの曲がCD1枚目のもうひとつのピークとなる。

慄然とするほどの細かく際立ったパッセージを刻むコチシュ。一点の曇りも無く、曖昧さが存在しない。モーツァルトのコンチェルトのなかでは難曲であるが、それをものともしない。第2楽章のカデンツァは色のないなかに色がある。常にコチシュの音は硬質だが決して冷たい音ではない。これを聴くと、モーツァルトがなぜ天才といわれるかがわかるはずであるし、誰が書いていたか忘れてしまったが、モーツァルトへの理解力によってその人の音楽的資質が問われるという評価は決して誇張ではないように思われる。

全体では3曲あるラフマニノフが鍵となっているようにも思える。なぜバルトークが1曲もないか、ということへの解答なのかもしれない。

CDパッケージは黒と白に文字が銀色、そしてCDの盤面は黒。なぜコチシュがもうこの世にいないのか、それはモーツァルトがなぜいないのかと同様なほどに、強い喪失感となって私のなかで反芻する。

Zoltán Kocsis/A Tribute (Hungaroton)

http://tower.jp/item/4511682/

Miklós Perényi, Zoltán Kocsis/Rachmaninoff: Vocalise

https://www.youtube.com/watch?v=koSE_4JxR9c

Zoltán Kocsis, Jiří Bělohlávek/Mozart: Klavierkonzert in A-Dur K488

https://www.youtube.com/watch?v=94g9_cpNtA8&t=193s

ブザンソンのカール・シューリヒト ―《さすらう若人の歌》 [音楽]

Dietrich Fischer-Dieskau

Archipelにカール・シューリヒトの《Rarities》というタイトルのアルバムがあって、グラズノフとコダーイという収録曲につられて聴いてみた。グラズノフは《ヴァイオリン協奏曲》a-moll, op.82 (1904)、コダーイは《管弦楽のための協奏曲》(1939) である。

グラズノフのヴァイオリン協奏曲はやや古くて懐かしいロシアを感じさせる作品である。ところどころの不安感と、それを打ち消すようなやすらぎ。曲想はややトリッキーな方向に踏み出そうとしながら、あまり冒険はしない。それはグラズノフの生涯を映し出しているようにも思える。

グラズノフはショスタコーヴィチの師であったが、次第に彼の作風に馴染めなくなり、頑迷とまではいかないが、保守的になっていった。彼はショスタコーヴィチだけでなくストラヴィンスキーの音楽も理解できず、またラフマニノフのシンフォニーの初演を引き受けたけれど失敗したりしたが、そうしたことの多くは彼の中庸的な性格だけでなく、アルコール依存症にあったのではないかともいわれている。

彼は1928年に当時のソ連から出てそのまま戻らなかったが、かたちとしては国を捨てたようなものなのに亡命ではないと言い張った。

しかし、そうしたグラズノフの行状は考えようによっては非常に人間的である。作曲家としてのテクニックは備えていたのだろうが、天才的な作曲家ではない。多くのロシア系の作曲家のひとりとして、やや埋もれてしまいそうな印象があるし、評価としては1.5流から2流くらいの作曲家なのかもしれないが、ロシアの作曲家や演奏家はおそろしい人数がいるので、なかなか侮れない。

このシューリヒトのディスクでヴァイオリンを弾いているのはハインツ・シュタンスケ (Heinz Stanske, 1909-1996) である。1951年ベルリンのティタニア・パラストにおけるライヴであるが、残念ながら録音が悪く彼のヴァイオリンの真価は正確には判断できない。

シュタンスケはカール・フレッシュ (Carl Flesh) に師事していたが、フレッシュの本名はフレッシュ・カーロイ (Flesch Károly, 1873-1944) であり、名前からもわかるようにハンガリー出身のヴァイオリニストである。

そのカーロイが師事したのはアルマン・マルシック (Armand Marsick, 1877-1959) であるが、アルマンはマルタン=ピエール・マルシック (Martin-Pierre Marsick, 1847-1924) の甥である (アルマンの父親はルイ・マルシック Louis Marsic, 1843−1901. そしてマルタン=ピエールとルイは16人兄弟のうちの2人だとのこと)。マルタン=ピエールは高名なヴァイオリニストで、fr.wikiには弟子としてカール・フレッシュ、ジャック・ティボー、ジョルジュ・エネスコの名前があがっている。

こうしたヴァイオリニストの系譜は面白いのだが、常に複数の師弟関係が存在するし、それが強い結びつきなのか、ほんの数年の間のことなのかもわからないので、断定的に書くことが躊躇われたりする。上述のカーロイの場合も、マルタン=ピエール・マルシックとアルマン・マルシックとの関係性がよくわからない。

などと、実はここまで書いてきてシュタンスケはどうでもいいと突如として言ってしまうのだが、それはこのCDのトップにあるマーラーに圧倒されてしまったからにほかならない。

収録されているマーラーは《さすらう若人の歌》(Lieder eines fahrenden Gesellen) で、歌手はディートリヒ・フィッシャー=ディスカウ。この曲だけ1957年のブザンソン音楽祭のライヴである。

これはおそらくINA音源のAltus Classic盤でリリースされている一連のシューリヒトのうちの1枚のブザンソン・ライヴと同一の音源なのだろうと思う。Altus盤ではワーグナーのトリスタン、マーラーの当曲、そしてベートーヴェンの7番というプログラムになっていて、これが1957年9月9日のブザンソンの全貌なのだろう。それなのにArchipel盤になぜこのマーラーだけが収録されたのかがわからない。

Altus盤のほうが発売日が後なので、Archipel盤はタイトル通りraritiesに過ぎなくて、その後でブザンソン完全盤が出たというふうに考えればよいのだろうか。とすればAltus盤に俄然興味が湧く。

というのは、このArchipel盤のマーラーはモノラルであるのにもかかわらず、録音がすごくonであって、会場のざわめきや舞台上の足音などがとても生々しい。まるですぐそこにディスカウがいるような錯覚を覚える。24bit remasterとあるが、それはこの曲のみに存在するアドヴァンテージなのかもしれない。1951年のライヴにはその恩恵は感じられないからである。

ブザンソンという地名から思い出すのはもちろんディーヌ・リパッティの1950年の告別コンサートであり、その伝説のコンサートから7年後のライヴがこのシューリヒトであったのだ。

ディスカウはこのとき32歳。十分に若く、さすらう若人を歌うには恰好の歌唱なのだが、でもマーラーがこの曲を書いたのは1883年から85年、23〜25歳のときだと知ると、この感傷性がマーラーの原点に近いことをあらためて確認することになる。そしてマーラーが交響曲第1番を書き始めたのは1884年であった。

Carl Schuricht/Rarities (Archipel)

Dietrich Fischer-Dieskau

Paul Kletzki/NHK Symphony Orchestra, 1960

Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen

https://www.youtube.com/watch?v=Ur-3LrpgB0Y

万霊節の次の日 [雑記]

George Harrison and Eric Clapton (1969)

友人の 「大人の音楽教室」 の発表会に行った。ちょうど台風の日、雨が強く降っていた。

大人向けの音楽教室が盛んになっているのは、つまりそれだけ需要があるということで、子どものときにやりたかったけどできなかった、というようなありふれた動機に限らず、好奇心さえあれば何でも可能というのが最近の傾向なのかもしれない。

会場は楽器店の小さなホールで、しかし立派なピアノがある。友人の演奏したのはピアノだが、ヴァイオリンやチェロの生徒さんもいてヴァラエティに富んでいる。演奏として興味深かったのは弦楽器類で、おしゃれなドレスにヴァイオリン、これは相当上手い演奏が聴けるはず、と期待していたら、見た目と実際の技術にはめちゃくちゃ落差があって、つまり指使いに気を取られるあまり、音程がどんどんズレていってしまう。伴奏のピアノに全然合っていない……。

でも使っている楽器でその人がどの程度の技倆かはわかるわけで、楽器を見たとき、え、ひょっとして? と思ったのですが、まさにそのひょっとしての、しずかちゃんのヴァイオリンでした。

つまりヴァイオリンって、やはり相当むずかしいんだなぁと思ったわけです。ギターなんかと違ってポジションがどこかわからないというのだけでも難易度が高いはず。

終演後、近くの古い感じの居酒屋で友人と話したのですが、それでもやらないよりはやったほうが全然良くて、今は音楽教室だけじゃなく絵画教室とか、いろんなカルチャースクールみたいなのがあるけれど、何でもトライしてみることに意義があると思うのです。

*

話は最近発売されたグレン・グールドの1955年ゴルトベルク変奏曲のコンプリート・レコーディングのことに。グールドのデビューアルバムであるゴルトベルクの収録中の様子を全部出してしまおうという企画である。これはたとえば、最近出されているマイルス・デイヴィスのブートレグ・シリーズの考え方に近い。しかしジャズだったら、そのときそのときでインプロヴィゼーションに違いがあるから途中過程を全部収録するのもありだと思うが、クラシック音楽の場合は微妙な差異なので、それが果たしてCDセールスとして通用するのだろうか、と普通なら思う。でもグールドだったらそういうのでも売れる勝算があるのだろう。

グールドは稀有の才能を持ったピアニストだとは思うのだが、私は演奏家より作曲家第一主義なので、誰がどのように弾くかというのではなくて、その曲はそもそもどういう曲か、が重要ということになる。なぜなら有名でない曲は、録音されることも少なく、演奏家を選り好みできる状態にはないし、そして私が興味を持つのは常にそうした有名でない、録音のヴァリエーションのない曲だからである。

チャーリー・パーカーのダイヤル盤には〈Famous Alto Break〉というトラックがあって、これは〈チュニジアの夜〉の1stテイクであるが、曲自体は別のテイクが採用された。しかしこの最初のテイクのパーカーのブレイク部分があまりにすごかったために、わざわざ収録されたという由来の曲である。この場合のようにプレイヤーを中心として考えるのは、ジャズというジャンルにおける特殊な事情である。というよりポピュラー・ミュージックとは演奏家第一主義の音楽だからである。

パーカーのフォロアーであるソニー・スティットのルースト盤の有名なアルバム《Pen of Quincy》を最近聴いたのだが (このアルバムの正式なタイトルは Sonny Stitt Plays Arrangements from the Pen of Quincy Jones である)、CDには別テイクがオマケとして何曲か収録されていて、〈スターダスト〉の別テイクもある。

しかし採用されたテイクと捨てられたテイクの違いは明らかで、それはパーカーのブレイクと同じように、本テイクに存在する一瞬のブロウが別テイクより優れていたことに他ならない。この曲の場合は、その優れたブロウのあるテイクが本テイクとなった。

*

11月3日に神田神保町に行ったら、古本まつりですごい人混みだった。すずらん通りに入るところではジャズ・バンドが演奏をしていて、道には露天の店ができていて、本や食べ物を売っている。古本まつりには興味があるのだけれど、その日は意欲がなく、そうした喧噪は落ち着いて本を選ぶ環境にはないので、早々に退散した。

祭りは死のにおいがする。本来、宗教的な行事で神仏をまつるから 「まつり」 という名称なのであったはずだが、その意味あいは崩れ、にぎやかで華やかであることが祭りの意味として護持されてきた。だが、喧噪とハレの舞台である祭りが、一種の呪縛を秘めていることも確かである。

銀座に行ったらそこも人の波で、そうだ、今日は秋の連休の一日だということにやっと気づいた。銀座は東京の最も有名な観光地のひとつであるし、最近はいつでも歳末のように人が多くてお祭りのようで、その賑わいがさらに人を呼び寄せる。外国人の集団が大量に買い物をしてショップ袋を両手に提げている。

そのメインストリートから外れると街の潮騒は遠ざかり、本来の銀座が甦る。いつも招待状をいただく友人の絵の展覧会に行く。honobono展はもう6回目。毎年きちんと開催するというパワーのすごさに打たれる。まさに継続は力なり、である。

少しずつ作風が変化していくのが面白い。どこまでも同じ人間の作品でありながら常に同じではない。作品を展示することも、音楽を演奏することも、自分の創作を他人の目に晒すということにおいては変わりない。こうして文章を書くこともその一環なのかもしれない。ものを創作するということがどういうことなのか、なぜ人は物を創ろうとするのか、なぜ人はそうしたことで感動したりするのか。そんなことをぼんやりと考える。あまり真剣に考えないのは、最近の私のアタマの処理能力が貧弱過ぎるからである。honobono展の皆さん、また来年も期待しています。

*

その帰り、銀座のヤマハで、ヘンレのStudien Editionを買おうとしたら、全音のスコアが刷新されていることに気がついた。ブラームスの野本由紀夫の解説がとても面白いので1番と4番を買う。といっても私のようなシロートにはむずかしくてわからないことだらけだが、目からウロコの部分があって、思わず知ったかぶりして何かしゃべりそうになる。

*

5日は高円寺のyummyでNO14Ruggermanさんと2人オフ会 (?) をしました。yummyは、ぼんぼちぼちぼちさんのオフ会で知った店なのだけれど、NO14Ruggermanさんが気にいってしまって、その後、常連のように利用しているのだそうです。

レコード棚があり、アキュフェーズのアンプでノーチラスが鳴っているけれど、音楽は自然で押しつけがましくない。その日はレコードではなくCDでした。

その前に、高円寺駅南口の商店街を南に、青梅街道まで歩いて行った。延々と昔っぽいような、でもいまどきでもあるような店が続いていて、脇道に入れば住宅街で、懐かしさを覚える。少し肌寒い。高円寺でロックバンドの練習か何かをして (よく覚えていない)、その後、沖縄料理店に行ったことを突然思い出す。そこでシークヮーサーという名称を初めて知った。

でもそれは記憶のなかで比較的新しいほうのことであり、そのもっと深層に過去のロックバンドの記憶が眠っていた。陽のささない狭いアパートの友人の部屋、テレキャスター、結局やらなかったWhile My Guitar Gently Weeps――誰もホワイトアルバムが買えるほど裕福ではなかった頃のこと。すべては須臾の夢なのかもしれず、思い出してもそれはすでに真実だったのかどうかもおぼろげな記憶に過ぎない。

Glenn Gould/The Goldberg Variations

The Complete Unreleased Recording Sessions June 1955

(Sony Classical)

George Harrison and Eric Clapton/ While My Guitar Gently Weeps

https://www.youtube.com/watch?v=oDs2Bkq6UU4

Charlie Parker/The Famous Alto Break

https://www.youtube.com/watch?v=cJ831AvhVt4

Charlie Parker/Embraceable You

https://www.youtube.com/watch?v=Y8PHcgSGe-s

ゾルタン・コチシュ — バルトーク《14のバガテル》を聴く [音楽]

Stefi Geyer (1888-1956)

バガテル (bagatelle) とは、ごく自由な発想のもとに作られたピアノのための小曲で、もっとも有名なのはベートーヴェンの《エリーゼのために》(WoO59) である。そんなにがんばって書いた曲でないけれど拾遺として楽譜にしておくという意味あいもあるが、逆にわざと韜晦でバガテルと名づける場合もあるようだ。たとえば幻想曲と名づけるとそれなりの色が見えてしまって曲想が限定されるが、それよりもっと無機質で普遍性があり、より広い意味を持つ。

ベートーヴェンの晩年のバガテルには後期ソナタの片鱗があり滋味があって、その小さな宇宙のなかに最後の声が隠されているように聞こえる。

バルトークの《14のバガテル》op.6 (Tizennégy bagatell, Sz.38, BB50) は1908年、27歳のときに書かれた作品であり、小曲ではあるのだけれど、へりくだってバガテルと命名したといってよく、当時としてはかなり実験的な作品であるように思える。

ゾルタン・コチシュによるバガテルは、フンガロトンのBartók New Seires No.25のWorks for Piano Solo (2) に収録されていて、録音は1991年である。

どの曲も面白いが、1曲目 Molto sostenuto が《ミクロコスモス》の最初のほうの曲のようなおとなしい感じで始まるのが面白い。これは小手調べであり韜晦であって、だまされてはいけない。楽譜を見ると右手は♯が4つ付いているが、左手は♭が4つになっていて、ここだけでも普通ではないのである。右手の始まりがC♯、左手の終わりもC♯ということと臨時記号が付いていないことから単純に考えれば、右手はC♯エオリア、左手はC♯フリギアである (PTNAの解説では右手はC♯ドリアとあるがヒポドリア、つまりエオリアであると思う)。ト音記号の横に調号が付いているのはこれ1曲のみであり、他の曲は各音毎に臨時記号を付ける記譜になっている。

4曲目のGraveはハンガリー民謡の編曲ということだが、12小節しかなく、しかも後の8小節は4+4の繰り返しなので、実質は8小節しかない。しかしこの和音の響きが民族的でありながら近代的な和声に呼応していて美しい。最後の和音の最低音がDで、Bに♭が付いていることから見るとDエオリアだが、そこに到達する前にG♯、F♯があってF♮となる違和感がすごい。下がってくる導音なのだろうか。というか、これをスケールでとらえてはいけないのだろう。

しかしこのバガテルのピークは10曲目のAllegroである。16小節目から始まる低音のC/G/C/Gのはずむリズムがバルトークなのだ。そして5小節目からの右手と同じように46小節目からの左手も、最高音はほぼクロマチックに下がっていくが和音は皆違っていて、それと対照的に駆け上がっていく右手のスピード感がここちよい。

65小節目からの8分音符の連なりが刺激的だ。この部分、2/2、3/2、1/2と1小節毎に拍子が変わり、68小節目から2/2となるが、聴いているとその差異はわからない。リズムは次第に縦の和音の響きに変化してゆく。ずっと突っ走るのでなく、ところどころで立ち止まりそうになるリズムの自在さが柔軟で、めりはりをつけている。

第13曲目〈Elle est morte〉と第14曲目〈Valse: ma mie qui dance〉にだけ表題が付いている。PTNAの解説では、4曲目と5曲目にも表題があるが、IMSLPの楽譜にもフンガロトンのCDにもそれは無い。

Elle est morte とはつまりバルトークはこの頃失恋したので、それを 「彼女は死んだ」 としたらしいのだが、ちょっと破滅的だ。ma mieはmon amieのことであり、pain de mieのmieではない。mieは私の辞書では古語となっている。mademoiselleに対するdemoiselleみたいなものだと思う。

その第13曲目は確かに左手の和音の執拗な繰り返しが葬送曲のようであるが、それが終曲である第14曲目でなぜ狂ったようなワルツになってしまうのか、もっともそれはすぐに崩れてゆき、ぜんまい仕掛けの人形のように心を喪って踊り回るだけなのだけれど。

恋人とはヴァイオリニストであるシュテフィ・ゲイエルであり、彼女に献呈されたヴァイオリン協奏曲はずっと公表されなかった経緯がある。それは意外に生臭い恋の行方の結果らしいのだが、そんなことももはや歴史の彼方であり、残ったのはやや奇妙な風合いの音楽のみである。

Zoltán Kocsis/Bartók: Works for Piano Solo (2) (Hungaroton)

Bartók/14 Bagatelle (第10曲は12:46から)

https://www.youtube.com/watch?v=Zz0DXACiQvA

Sviatoslov Richter/Beethoven: Six Bagatelles Op.126 No.1

https://www.youtube.com/watch?v=6nSYsrBkGas

ミシェル・コルボのマタイ受難曲 [音楽]

Michel Corboz, 2011 (RTS Culture より)

ミシェル・コルボ (Michel Corboz, 1934-) のバッハを聴いている。フォーレの《レクイエム》をクリュイタンスの同曲と比較するつもりだったのだが、なぜかバッハになってしまった。コルボの2つのパッションとロ短調ミサ、そしてマニフィカトは、現在入手しやすいのがタワーレコードから出ているエラート盤であり、最初に国内盤がリリースされたときの解説が再録されているので便利である。

録音はヨハネが1977年、ロ短調ミサとマニフィカトが1979年、マタイが1982年のものである。

コルボの録音は、カール・リヒターのそれと比較されやすいが、それはどちらもローザンヌ、ミュンヘンバッハといういわゆる手兵を持っていること、そしてどちらもピリオド楽器でないことがあげられるが、リヒターの解釈への峻厳、孤高といった形容に対して、コルボは合唱のクォリティの高さ、柔らかな響きといった対照的な印象で語られることが多い。

それは確かに納得できる。コルボの音は美しく、合唱部が見事に調和していて、官能的といってよいほどの響きとなる。ではそれが一種のロマン派的解釈によるバッハかというと、それは違う。

受難曲というフォーマットはバッハ以外にも数多く存在するが、その構成力と完成度においてバッハは突出しており、凌駕するものはない。また、カンタータやミサ曲とは異なり、といってオペラとももちろん異なり、やや複雑な構造であるため、聴くのに覚悟がいる (特にリヒターではそうだ)。しかしコルボの場合それが無く、簡単に (といっては語弊があるかもしれないが) 最後まで聴き通せてしまうという特徴があるようだ。

それは単純に口当たりのなめらかさなのかもしれないが、曲全体を的確に把握しているからこそ可能な説得性に他ならない。そして受難曲もまた一定のパターンによる展開であることを認識すれば、キリスト教への理解とか通暁とかとは関係なく、音楽に入り込むことができるはずである。

過日、NHKのEテレで〈鈴木雅昭のドイツ・オルガン紀行〉という番組の再放送があり、少しだけ観ていた。鈴木雅昭が各地の由緒あるオルガンを弾き較べるという内容である。

巨大な教会の伽藍のなかに組み込まれている巨大なパイプオルガンというシステムは、それを作り得た時代の特質ということにおいて、たとえば日本の仏像や寺院が隆盛をきわめた時代の、今から見ると強く堅固な熱情に驚くのに似ている。それらは信仰心の高さによってもたらされたものなのだろうか。

しかしオルガンはそのアナログなインストゥルメンツによって、特に裏側の造作などから、まるでスチームパンクのような幻想を呼び覚ます。

その番組のなかで演奏されたファンタジア G-dur BWV572は定型的な曲とは異なり、自由でアヴァンギャルドで、バッハの応用力の広さと想像力の深さを感じる。というより、それは一種の謎である。日常的な教会用として用いられる、使い捨てのようにして消費されていた多くの曲があったのにもかかわらず、それらとは全く違っているようにして抽出された響き。

バッハは《音楽の捧げもの》(BWV1079) に見られるように時として抽象的であり、突き放した目で見れば単なるマテリアルなのだ。それはどういうふうに演奏されてもバッハであり、その 「しるし」 が失われることはない。だからコルボとリヒターを較べることには意味がないし、そのどちらもが同等にバッハなのである。

サイズについても同様で、微小なインヴェンションでも長大なパッションでも、バッハという署名が刻まれていることにおいては違いがない。

マタイのクライマックス。たとえばコルボのマタイdisk3の冒頭、NBA第50曲、エヴァンジェリストの 「しかし、彼らはますます激しく叫んで言った Sie schrieen aber noch mehr und sprachen」 に続くコーラス 「十字架に気をつけろ Laß ihn kreuzigen!」 という言葉が繰り返されながら積み重なるスリリングさ。

そして第52曲 「私の頬をつたう涙が Können Tränen meiner Wangen」 のアルトのアリアにからむシンプルな弦の毅然とした美しさ。

弦の瞬間的な美しさは第61曲の合唱II 「待て、エリヤが彼を救いに来るかどうか、見ていよう Halt, laß sehen, ob elias komme, ud ihm helfe!」 も同様である。そしてそれは第62曲のコラールの暗い合唱に引き継がれる。

第65曲のバスのアリア 「わが心よ、みずからを浄めるがよい Mache dich, mein Herze rein」 における歌にからみつくような弦、そして間奏部の優美なリズムはまもなく曲が終わってしまうのが予感されるので、余計にいとおしい。ここから終曲の第68曲までの一気に駆け抜ける連鎖は、柔らかく律動的で、そして敬虔であり続ける。

このコルボ盤が録音された1982年、その前年にリヒターは亡くなっている。コルボのアプローチは、マタイが決して特殊な曲でなく、それでいて最もバッハの息使いを感じさせる作品であることをあらためて教えてくれる。

Michel Corboz/J.S. Bach: Matthäus-Passion

(Elato/tower records ワーナーミュージック)

http://tower.jp/item/3848769

Michel Corboz/Bach: Mass in B minor

https://www.youtube.com/watch?v=g1CM0Dv_K-c&t=127s