ルツェルン・フェスティヴァルの諏訪内晶子 [音楽]

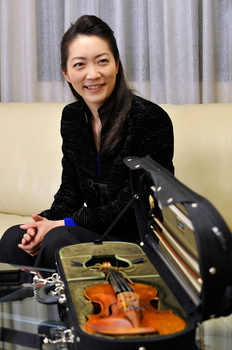

諏訪内晶子とドルフィン (朝日新聞digital 2013.08.16より)

CDショップの新発売リストを見ていたら、パーヴォ・ヤルヴィとN響の 「20世紀傑作選」 というSACDが出ていて、その2は《武満徹:管弦楽曲集》とある。〈ノスタルジア〉と〈遠い呼び声の彼方へ!〉が収録されているがこのヴァイオリンは諏訪内晶子だ。その演奏のことを私は2年前の記事に書いたことがあるが (→2018年04月28日ブログ)、その書き方は、どちらかというと否定的な印象ととられてしまったかもしれない、ということを思い出した。

つまりそれは諏訪内の演奏の是非ではなくて、その頃私が感じていた武満徹に関する鈍色の疑問である。疑問というよりも無い物ねだりのようなほの暗いインプレッションであって、つまりやや調性感のある西欧伝統音楽的な色合いを持った作曲技法は、聴いていて心地よいし安定感はあるのだが、そこに何らかのアカデミックさ、時代への迎合というかたちでのアヴァンギャルドからの後退を感じてしまったのに他ならない。といっても、そもそも武満なんて最初からアカデミックでしかないのだと言われればその通りなのかもしれないが、そうした大雑把な理解で解決できるほど事は単純ではない。つまり前記事ではそのあたりのニュアンスが欠けていたのに違いないのだが、名前がどんどん売れていって今や大巨匠になってしまった武満が、もはや何をやってもいいという状態になったとき、あえてトリッキーなことはせず、伝統的オーケストラの楽器群を活用して音を精緻に絡ませていけばそれで 「ウケる」 という安心感や充足感の中にありながら彼が感じていた一種のいらだちのようなものが、その時読んでいた立花隆の伝記を通して何となく読みとれたというのが私のぼんやりとした感想だったのである。そして今もそれは変わらない。

武満は現代音楽の作曲家としてはすでに巨匠で、20世紀の作曲家としてビッグネームのひとりであることは確かだったが、武満自身はいつも満足していなかったのではないか、と私は勝手に類推する。それらの曲のクォリティが完璧であるのにもかかわらず、作品のかたちをある時点で確定しなければならないのは、画家がいつその絵を完成と見なすかというタイミングに似ている。そういう点で武満は、たとえば黛敏郎などとは全く傾向が異なる作曲家だと思うのである。

でも武満への評価はとりあえず措くとして、そのときの諏訪内の演奏は2年前にはYouTubeに無かったのだが、今、〈ノスタルジア〉があることを発見し、あらためて聴いてみて、諏訪内晶子の演奏の完璧さと、そして武満徹の (円熟したというべきなのだろうか) 作曲技法に心うたれるのである。

以前の記事にも書いたように諏訪内の演奏は安心して聞けるほどに余裕があって、曲の細部までをとても理解していて齟齬が無い。それは彼女の音楽的技術や思考の円熟さと、それを透かして見える武満がかたちづくる楽曲構造の円熟さという二重性の中にある。もはや武満はアヴァンギャルドな存在ではなくて、伝統的古典派とでも形容できる中のひとりと考えてもいいくらいに思えてしまう (と言ったら言い過ぎなのかもしれないが)。

だが〈遠い呼び声の彼方へ!〉というタイトルはそもそもフィネガンズ・ウェイクからとられたものであり、ジェイムズ・ジョイスはほとんど目が見えなくなり、家庭的にも問題を抱えながらこのプログレッシヴな作品をかかえていて、最後までアヴァンギャルドな人であった。彼がウェイクを書いている頃、それはWork in Progressと仮に名付けられ、まさにそのプログレッシヴさをそのままあらわしていた。

そして〈ノスタルジア〉はアンドレイ・タルコフスキーを追悼して彼の同名映画《ノスタルジア》(1983) のタイトルを冠して作られた曲である。タルコフスキーは《ノスタルジア》を完成後、当時のソヴィエトには戻らず亡命というかたちをとって、それから3年後、パリで客死する。

《ノスタルジア》は悲劇的とも幻想的ともいえる作品であり、それは監督本人の心情をあらわしており、そしてそのキーとなる曲はヴェルディとベートーヴェンである。私が最初に観たタルコフスキーは《ソラリス》だったが、その冒頭に映しだされる流れの中の水草の描写の中に彼の語るべきことの全てが描かれているように直感した。

そしてここで本来の話題、CDショップの新発売リストの話に戻るのだが、そこにはイザベル・ファウストのシェーンベルクのコンチェルトもリストアップされていて、彼女にはベルクのコンチェルトも、今度のシェーンベルクのコンチェルトもあるのに、諏訪内の選曲は安全運転過ぎるように思うのである。

諏訪内には2003年のルツェルン・フェスティヴァルにおけるベルクのコンチェルトがあって、これはピエール・ブーレーズの指揮によるもの。2006年のアシュケナージ指揮の動画もあるが、ブーレーズのほうが格段に優れているように感じる。

ベルクのコンチェルトは有名曲であり傑作である。ある天使の思い出に (Dem Andenken eines Engels) というサブタイトルが付いているが、アルバン・ベルクはアルマ・マーラーとその夫でバウハウスの創立で知られるヴァルター・グロビウスの娘マノンの死への追悼としてこの曲を書いた。しかしそのすぐ後に彼自身も病死する。したがってベルクのヴァイオリン・コンチェルトは彼の遺作なのである。

尚、ヤルヴィ/N響の 「20世紀傑作選 1」 はバルトーク3部作でこれも捨てがたい。リストには他にも諏訪根自子と巌本眞理のバッハのドッペル・コンチェルトという発掘ものがあって、実はこうしてリストを眺めながらまだ聴いていないCDを吟味している時間が一番楽しいのかもしれない。

パーヴォ・ヤルヴィ/20世紀傑作選②〜武満徹:管弦楽曲集 (SMJ)

諏訪内晶子/シベリウス&ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲

(ユニバーサルミュージック)

Akiko Suwanai, Paavo Järvi/Toru Takemitsu : Nostalghia

NHK Symphony Orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=QMAk4ZWuqTQ

Andrei Tarkovsky/Nostalghia (CM)

https://www.youtube.com/watch?v=zP59oKDTqKo

Lucerne Festival Easter 2003

Akiko Suwanai, Pierre Boulez/Berg, Violin Concerto

Gustav Mahler Youth Orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=wSUdZ0-7rWE

大村憲司を聴く [音楽]

大村憲司 (KENJI OMURA best live tracksより)

ソニーミュージックから大貫妙子のアルバムが次々にアナログで再発されているが、大貫はそれについて、アナログで録音された音はアナログで再生すべきだと言っていた。そうした意向でこのアナログ盤再発が継続されているのに違いないと思う。

1987年のアルバム《A Slice of Life》は私にとって特別な作品で、それは大村憲司の全面プロデュースによるところが大きい。スプートニクスに代表されるような当時のエレキサウンド的な深いリヴァーブの中のギターサウンドはその時点ですでにアナクロな雰囲気があり、郷愁の対象のような佇まいを持っていた。そのことはすでに以前の記事に書いた (→2014年08月19日ブログ)。最初の曲〈あなたに似た人〉からリヴァーブ全開である。

YouTubeを見ていたらその大村憲司と石田長生によるKnockin’on Heaven’s Doorの映像を見つけた。1996年の演奏だが、大村はその2年後に亡くなる。大村はなぜこの曲を選んだのだろうか。自分の未来を予感したようにというような形容はあまりに陳腐で、そのような記述も多くみられるがそれは違うと私は思う。何よりもクラプトンカラーの黒のストラトから奏でられる音が強い。

そしてそれから10年後、Charと石田長生による同じ曲の演奏が同じ場所で行われた映像も初めて観た。Charのギターに胸が詰まる。そしてこの時は元気だった石田長生もすでにこの世にはいない。

大村憲司はYMOのワールドツアーでサポート・ギタリストをつとめ、その後、数々のセッションに参加している。だが、そうした彼のギターの原点がヴェンチャーズなどのいわゆるエレキブームから発していたことはちょっと意外で、でもそうなのかもしれないとは思う。そうした懐旧イヴェントに参加した映像も以前にリンクしたが、また同じものをリンクしておく。萩原健太の司会によるこのイヴェントの映像は以前ほどYouTubeに残っていないが、全体的なレヴェルは高い。そしてこのイヴェントは1997年、つまり大村の亡くなる前年なのだ。

〈Surf Rider〉はもともとはin Spece系の曲だったらしいが、タイトルを変えてサーフィン曲としたことにより、独特の哀愁を生み出した名曲である。大村憲司はジャズマスターでかなり忠実にコピーをしていて、だが今回、オリジナルを聴いてみたらやはりノーキー・エドワーズの音はすごい。アタック感が違う。この時期はフェンダーかそれともモズライトか、という境界線上の頃だと私は以前に書いたが、だからジャズマスターという選択でいいのかと思っていたのだが、今聴くとこの音はやはりモズライトだと思う。

ちなみにこの時期のヴェンチャーズでもっとも好きな演奏は1965年のイギリス・ライヴにおける〈Pedal Pusher〉だと思う。前のめりのリズムとアドリブパートがシンプルだが心地よい。だがこの音源は手に入りにくい。

最後にシュガーベイブの〈いつも通り〉のインストゥルメンタルを聴く。〈いつも通り〉はもちろん、大貫妙子の作曲である。タイトなリズムが快い。そうした時代がすでに過ぎてしまったこと、過ぎてしまった時代はもう還らないことが悲しい。

大貫妙子/A Slice of Life 全曲

https://www.youtube.com/watch?v=1XIQ3RpZAbM

大村憲司・石田長生/Knockin’on Heaven’s Door

https://www.youtube.com/watch?v=i7Zkz4g2kQA

Char・石田長生/Knockin’on Heaven’s Door

https://www.youtube.com/watch?v=IUrlXTl-WQE

Bob Dylan/Knockin’on Heaven’s Door (Live)

https://www.youtube.com/watch?v=cCV84dTevX0

大村憲司/サーフライダー、春がいっぱい

1997.09.02《僕らはエレキにしびれてる》

https://www.youtube.com/watch?v=yh5N7BxSyi4

The Ventures/Surf Rider

https://www.youtube.com/watch?v=soUdI9wynm4

The Ventures/Pedal Pusher (live in England, 1965)

https://www.youtube.com/watch?v=GUUt8_b2tVk

MASTER’S BAND/いつも通り

https://www.youtube.com/watch?v=OBIja_v-4xk

失われた藍の時代に ー 東京キッドブラザース [シアター]

純アリス (日刊スポーツ 19.07.16記事より)

「かつて座亜謙什と名乗った人への九連の散文詩」 というのは入澤康夫の詩集のタイトルで、その謎めいた言葉と音の響きに惹かれる。入澤の詩集には他にも思わず読んでみたくなるタイトルが多くて、「ランゲルハンス氏の島」 みたいな楽屋落ち的なタイトルもあるけれど、これは何なんだろうと惹きつけられてしまうそのときに、すでに詩人の術中に絡めとられているのだ。だが残念ながらオリジナルの詩集そのものはほとんど持っていなくて、偶然手に入れた『声なき木鼠の唄』という小さな本があるばかりだ。それゆえに彼の詩業を辿るには、とりあえず〈詩〉集成という2冊の作品集を読み進めていくしかない。そしてもちろん、宮澤賢治の全集における精緻な校訂と研究はあまりにも深い。

遠藤琢郎の訃報を聞いた。横浜ボートシアターという劇団を主宰し、横浜の川に浮かぶ船の上で演劇をしていた人である。ずっと以前にボートシアターには1回か2回か、よく覚えていないのだが行ったことがある。観客はごく少なかったが、何か落ち着ける独特の空気感があった。それは水の上に浮かんでいる船が劇場という、繋ぎとめられているのだから動かないのだけれど、しかし完全に固定されているわけではない場所の、ゆらゆらした感覚から来る微かな酩酊のようなものかもしれなくて、それは小栗康平の描いた《泥の河》の船の印象に通底する。

ただ横浜という土地は私の中ではいくつもの重層した記憶となっていて、ずっと昔の幼い頃の記憶と比較的最近の記憶が錯綜したりしていて、秩序だった回想の邪魔をする。むしろそうした錯誤を喜んでいる魔物がいるのかもしれない。

演劇における仮面が表象するものは、ひとつのキャラクターの固定化である。誰が被ったとしても仮面は、そのキャラクターを周知の (あえていえばステロタイプな) 納得せざるを得ない人物像として実感させ、様式性の中に封じ込める。だが演劇とは、たとえ素面であっても、それは演じるという状態において仮面をつけているのと同等の効果をあらわすし (あらわすべきだし)、役柄の性格に応じてその表情を変化させ際立たせなければならない。そうだとすると仮面とは、その変化を見させないものとして、つまりある一瞬の表情の凝固としてしか表現することができないはずである。その凝固してしまった単一の表情が幾つものヴァリエーションとして感じられてしまうのはなぜなのだろうか。

そうした仮面の二重性は、能楽に用いられるような高尚な仮面でなく、もっと下卑た、ドンキで売っているような俗悪でチープな仮面にこそ逆説的に存在する。能面でなく、田楽や神楽で用いられるようなもっとプリミティヴなもの、呪術的で野生的なもののほうが仮面に秘められた二重性はアクティヴである。ボートシアターの写真の中に見出した幾つもの仮面の連なりを見ながら、そんなことを考えていた。能楽の仮面よりコンメディア・デラルテの仮面のほうが、遊戯性や諧謔性が豊富な分、それが示すフィールドは広いように思うのである、もちろんこれは能楽の面を貶めているわけではない。通俗性のあるほうが裾野が広いということに過ぎない。それに通俗的事物から発散されるものはダイレクトであり、芸術性の質や量とはむしろ反比例する。そしてプリミティヴなものとは好意的に見るのならばシンプル、辛辣に見るのならば単純であり、そもそも楽観的なものなのである。

演劇をはじめとする舞台芸術とは儚いものである。もっとシビアにいうのなら脆弱といってもよい。なぜならそれらは映画のように、あるいは音楽を録音したCDやレコードのように固着化できないからである。素晴らしい演劇が存在するとしても、それを保存することはできない。それは一瞬の閃光であり、脆いイヴェントであり、時が過ぎれば消失する。たとえ映像に残したとしても、それは限られたフレーム内の2次元でしか再生できない。後に残るのは単なる伝説である。つまりたとえば 「かつて天井桟敷という演劇グループが存在していた」 というような過去形の伝聞表現でしかそれを語ることはできない。この 「かつて」 という詠嘆を含む言葉から想起されるものを記録するために、冒頭の 「かつて座亜謙什と……」 が私にとっての触媒としてリフレインしていたのだから。

なぜならこれはひとつの疑問から端を発している。それは東京キッドブラザースという劇団のことを検索していたときのことである。東京キッドブラザースは、寺山修司の 「演劇実験室天井桟敷」 にいた東由多加がそこから脱退して新たに結成した劇団である。ところが検索する手がかりのひとつとして存在しているはずのwikipediaには、それについて本当におざなりな記述しかない。wikiの内容のアンバランスさは、よく知られているとはいえ、これはひどいのではないかと思ったのである。

調べようとしたきっかけは、かつてある知人がいて、仮にAさんとしておこう、そのAさんはある時期、演劇を観ることにとても入れ込んでいたのである。Aさんは熱しやすく醒めやすい性格といってよく、何かひとつのことに熱中するとそればかりになり、ところが突然それが終息して他のことに興味が移って行くという特徴を持っていた。それまでとまったく正反対に意見が変わったりすることさえあり、それに振り回されてしまうということがよくあった。だがそのパッショネイトな言葉に、そのときはつい乗せられてしまうのである。

そのAさんがシンパシィを感じていたのが東京キッドブラザースという劇団であった。その話をよく聞かされて、全くそういうことを知らなかった私は、まずそれについて調べてみた。

天井桟敷から別れ、寺山修司とは全く正反対のような芝居を始めたこと。その違いは68/71とオンシアター自由劇場などよりもっと離れている。そしてミュージカルへの傾倒、そこには《ヘアー》という伝説のミュージカルとの関係もあるらしい。そして《黄金バット》という作品でニューヨークで公演したことなど。ああなるほど、という部分と、本能的に感じた胡散臭さと、でもそうした負の部分の印象は決してAさんに言うことはなくて、それなりに話を合わせていた。それに愛と平和とか、反戦とか、一時期のアメリカを象徴するそうした現象からの影響がその当時の演劇シーンにも反映されていたのかもしれない。だがやがてひとつの公演で失敗してキッドブラザースはほとんど壊滅状態になる。もちろんこうした歴史はキッドブラザース系のサイトなどを参考に記述しているだけで、実際の演劇について私は全く知らない。

やがて東由多加は演劇をやることを再開し、新宿にシアター365というスペースを作る。その芝居のタイトルに俄然興味を持った。〈彼が殺した驢馬〉〈冬のシンガポール〉〈失われた藍の色〉。連続する1978年のこれらのタイトルは聞くだけでカッコイイ。Aさんがシアター365でそれらの芝居を観ていたのかどうか、それは知らないし聞いたこともなかった。いつ頃からAさんがキッドブラザースに入れ込みはじめたのかはわからないが、たぶんそのシアター365のあたりからなのではないか、と推測するばかりである。

やがてキッドブラザースは再び人気の劇団となり、Aさんが言うのには、評論家の誰々さんも褒めている、何々にも取り上げられた等々、絶賛の嵐である。柴田恭兵とか純アリスとか、すごい人気なのだという。う〜んそうなのかぁ、とは思ったのだが、私はなかなか決断しなかった。

でも1回くらいならいいかなと思って、Aさんと一緒に行ってみることにした。だがまだ私は若くて、いやむしろキッドブラザースの演劇は若い人たちのための芝居だったとは思うのだが、そうした内容にノルことができなかった。それはひとことで言うのなら気恥ずかしくて、気恥ずかしいものに臆面もなく賛同する人と、気恥ずかしいものを避ける人とがいると私は思うのである。私は後者であった。キッドブラザースと尾崎豊は気恥ずかしい。だが同時にAさんの顔を立てなければならない、というような妙に大人びた意識も同時に持っていたのだと最近あらためて思う。

むしろ年齢を重ねた今になると、もっと柔軟に対応できる術もあったはずなのではないかと感じるし、キッドブラザースそんなに悪くなかったよなぁ、とさえ思うのである。だが当時の私はずっと硬直化していて余裕がなかった。それにそうしたマジョリティなものを拒否する気持ちがずっと強かったのだと思う。結果としてそれは決してマジョリティではなくて、マジョリティに踊らされたマイノリティの一表現に過ぎなかったのだとしても。20世紀の終わりに東由多加は亡くなる。寺山修司と同様、東由多加が存在しなくなったことで彼の演劇も実質的に終わりとなる。継ぐ者は誰もいない。

だが、今、演劇のクロニクルな情報を見ると、天井桟敷の1978年は〈奴婢訓〉、そして79年は〈レミング〉であり、夢の遊眠社は〈怪盗乱魔〉の初演とリストにある。つまりそうした混沌とした状況、全く異なった位相のものが並立するような状況がその時代だったのだとあらためて感じるのである。

しかし同時に、その当時、あれだけキッドブラザースを絶賛していた評論家やマスメディアは今どうしているのだろうと思うこともある。その時々の流行にさえ乗っていれば後は野となれ、なのだろうか。wikiの惨状が如実にそれを表している。彼らは責任感を持たない。すべては金で換算される。金にならないものは無価値なのである。

Sangre Flamenco ー マニタス・デ・プラタ [音楽]

Manitas de Plata (independent.co.ukより)

エリック・ドルフィーの後年見出されたライヴ盤にウプサラ・コンサートという録音があるが、ウプサラとはスウェーデンの街の名前であり、長い歴史を持つウプサラ大学がある。そしてイングマール・ベルィマンはこの街の出身である。実は今日、トリッキーとも思える造形のストランドバーグを見る機会があって、ストランドバーグもウプサラに本社があることを思い出した。クラヴィアDMIもストランドバーグも、そのユニークさがスウェーデンという国を象徴しているように思える。

だが今日書こうとしているのはそうしたメカニックさとは対極の音楽のことである。それはマニタス・デ・プラタのことである。

フラメンコのギタリスト、マニタス・デ・プラタ (Manitas de Plata, 1921−2014) について私は多くのことを知らない。だがその名前は呪文のようにずっと以前から存在していたような気がする。何枚かレコードを見たこともあったが、その頃、私はまだ若過ぎてレコードを購入するだけのお金がなかった。

さらに後になって、何かの機会に《ジプシーは空に消える》という映画を観た。これはマニタスとは直接関係はない。ただロマについて、なんとなく気になっていた時期があって、この映画を観てみたら? と言ってくれた人もいたので、何かヒントになるのではと思ったのだが、私にとってはなんだかよくわからない映画だった。あまりにも知識がなさ過ぎたのだろう。それは普通の映画館での上映ではなくて、たまたまそういう映画をやるという企画を聞いて出かけたのだが、映画の内容も、それをどこで観たのかも忘れてしまった。

それからもっとしばらくして、ジプシーキングスというグループの音楽が評判になった。その頃、ワールドミュージックという括りで、いかにもノスタルジックでプリミティヴな音楽が流行ったときがあって、その一環として出現してきた音楽だったと思う。だが私にとってジプシーキングスの音は、一時、東京の駅頭で繰り返し演奏されていた集客目当て (つまりご祝儀目当て) のフォルクローレの演奏に似ていて、これって純粋な音楽とはちょっと違うのではないかというような違和感があった。

ジプシーキングスのメンバーがマニタスの子どもや親戚によって構成されていたということは知らなかった。ただ、もしそうだとしても、私の印象はそんなに変わらなかったような気がする。他にもワールドミュージックというすごくルーズで曖昧で大きな括りの中で、いろいろな泡沫的グループも存在していて、具体的にどんなのかさえ忘れてしまったが、イントロだけ特殊な民族的テイストの旋法を使って、曲に入ってしまうと純粋西洋ポップスみたいな付け焼き刃的ワールドミュージックもあって、そうしたシーンから、私はむしろ離れようとしていたのかもしれない。

もう少し経ってからCDとなって発売されていたマニタス・デ・プラタを何枚か買った。それはConnoisseur Societyから出されていた再発盤で、でもそのCDは行方不明だし、何と何を買ったのかも覚えていない。《No2 aux saintes maries de la mer》だけジャケットの記憶がある程度だ。つまりその時点でも私にとって、彼の音楽はあまりピンと来なかったのではないかと思う。

今、彼の演奏を聴いてみるとそうした昔よりは理解が深まっているような気がする。あくまで気がするだけなのであって、もしかするとそうではないのかもしれない。たとえば〈Por el camino de Ronda〉という曲。マニタスが若かった頃、彼の演奏をコクトーやピカソが激賞したとかいう話はあまり、というか、ほとんどどうでもいい話に過ぎない。下にリンクした〈Por el camino de Ronda〉はある程度年齢を経てからの演奏だが、ヘヴィーでやや雑とも思える演奏の中にプリミティヴなフラメンコの心が宿る。ロンダとはスペインのアンダルシア州の町の名前である。それが本来の、精製されていない色合いのフラメンコなのではないかと思う。

さらに後年、フラメンコというと名前のあがるのがパコ・デ・ルシアであるが、彼の演奏はリズムのキープもしっかりとしているし、そのテクニックについてはいうまでもなく、そしてジャズ畑との人たちと交流したプレイもあって、そうした演奏と較べてしまうと、すでにマニタスの音楽は古いのかもしれない。でも音楽とはそのようにしてテクニックとかリズムだけが絶対の尺度なのではない。

ギターテクニックだけを見れば、私のかつてのアイドル、トミー・エマニュエルの奏法は、人によってはワイルド過ぎると感じるのかもしれない。だがそれは計算されたワイルド感であって、より現代的であり、マニタスから感じるワイルド感の源泉であるプリミティヴな情感とはかなり違う。マニタスから感じるプリミティヴさは、土俗的であり、伝統的西洋音楽の持つ正統性やその整合性と無縁なところで成立していた音楽なのだと思う。

近くのホームセンターの売り場に、小泉文夫の監修 (だったと思う) した世界の民族音楽のCDが捨て値で並んでいてそれを買ったことがあるが、それらの音楽のクォリティはさまざまであり、単純に比較することはできない。テクニックが無いからプアな音楽であるとは限らないのである。

というようなことを最近考えていたということに過ぎないのだが、これは一種の独り言なのに違いない。ストランドバーグの造形を見ながら、私の意識は同時に、使い込まれた傷だらけのマニタスのギターを幻視していたように思う。

Manitas de Plata/Por el camino de Ronda

https://www.youtube.com/watch?v=Eex1aqbfP08

Gipsy Kings/Bamboléo (Live US Tour '90)

https://www.youtube.com/watch?v=659fYhZcmKk

Tommy Emmanuel/Tall Fiddler | Songs

https://www.youtube.com/watch?v=XCmXbH5X3Ys

Paco De Lucia/Flamenco - Alegrias

https://www.youtube.com/watch?v=jGfx_e4Dhk8