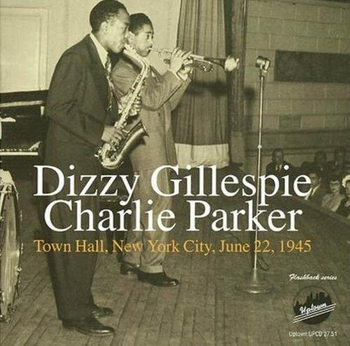

鳥は飛ぶとき、どのように飛ぶのか意識しない — 植草甚一『バードとかれの仲間たち』を読む・3 [音楽]

Charlie Parker & Sarah Vaughan (1948)

ビリー・バーグでのガレスピー/パーカーの4ヶ月にわたるライヴは、しかしいつも素晴らしい演奏というわけではなかったのだという。ライヴは 「いい晩」 と 「わるい晩」 があった。それはもちろんパーカーに関してのことである。おそろしいほどのひらめきをみせたソロを延々と吹き続ける晩もあるかわりに、まるで別人のような精彩を欠く日もあって、さらには店にやって来ない日もあったのだという。

そのようにムラっ気のあるパーカーだったが、ロス・ラッセルはこれを録音してレコードを出そうと考えた。そしてマーヴェン・フリーマンという相棒 (つまり共同出資者) を得て、「ダイアルレコード」 を創ろうと画策したのである。簡単に言えば、レコード店の店長が 「ウチでオリジナルのレコードを出そう」 と思ったのであるから、まさにインディーズである。「ダイアル」 というネーミングは、その当時の文学雑誌の名前で、マーヴィン・フリーマンが愛読していたのでそれをそのまま名前にしたのだという。意外に安直な命名である。

ロス・ラッセルはビリー・バーグに出演したメンバーのままで録音しようと思っていたが、ジョージ・ハンディというピアニストがプロデュースをかって出た。そのかわりに、自分をピアニストにしろというのである。

その結果、録音予定のメンバーはガレスピー、パーカー、レスター・ヤング、ミルト・ジャクソン、レイ・ブラウン、スタン・レヴィ、そしてジョージ・ハンディとなった。レスター・ヤングを引き入れたのはハンディの力である。その予定メンバーをロス・ラッセルはマーヴィン・フリーマンに伝えた。マーヴィンは大喜びする。

「……それにしてもディジーとパーカーにレスターとは凄いなあ。おれ

たちのレコードの第一発としては、まるで奇蹟のようなもんだ」 と彼は

電話のむこうで叫んだ。(p.110)

第1回のセッションは1946年の1月22日の予定だったが、2月4日に延期となった。だが当日、パーカーはやって来なかった。失踪したのである。とりあえずパーカー抜きで5曲を録音したが、ジョージ・ハンディはパーカーが逃げてしまったのでやる気をなくし、プロデュースをおりてしまう。ロス・ラッセルは呆然となった。

2月20日になって、ロス・ラッセルのレコード店の常連で、ラッセルがジャズに詳しいとあげている3人のうちのひとり、ウディ・イスベルがパーカーを探し出して連れてきた。ロス・ラッセルとパーカーは話し合う。パーカーは 「新しいメンバーで新しいことがやりたい」 のだというのである。

パーカーが嫌っていた音とはガレスピーやハワード・マギーのような派手な音だった。「アンサンブルとしてのサウンドが欲しい。邪魔になるのは、音をギュウ詰めにしたようなトランペットサウンドだ」 というのである。つまりパーカーはガレスピーと一緒にやりたくはなかった、だから失踪してしまったのだ、と類推することができる。

ロス・ラッセルはパーカーの考える通りで良い、メンバーも曲も好きにして良い、という条件を出して、パーカーはそれに納得した。そしてパーカーが選んだのが、当時まだ無名だったトランペッター、19歳のマイルス・デイヴィスである。

黒人舞踏家フォスター・ジョンソンがオーナーのキャバレー〈フィナーレ・クラブ〉という店で、パーカーはよくジャム・セッションをしていた。パーカーが選んだメンバーは主にそこで一緒に演奏していたジャズメンであった。

パーカー (as)、マイルス・デイヴィス (tp)、ラッキー・トンプソン (ts)、ドド・マーマローサ (p)、アーヴ・ギャリソン (g)、ヴィクター・マクミラン (b)、ロイ・ポーター (ds) である。メンバーは最初の構想からすると弱体だったが、パーカーははりきっていた。だがロス・ラッセルはマイルス・デイヴィスのよさが全然わからなかった。ハワード・マギーのほうが良いのに、と心の中では思っていたのだが、でも仕方がない。すべてパーカーの好きなようにさせたのだから。

このころマイルスはベニー・カーターのグループの一員としてロサン

ジェルスにやってきていた。そのときバードはマイルスが中間音をこの

んで出すこと、音の起伏に注意をむけ、そこからメロディが生まれてく

るときなど、熱がこもった音を出し幅もある、そんなところに感心して

しまい、ベニー・カーターのところなんかやめて、おれのところに来い

と、くどいたのだった。

そのときマイルスは十九歳で、まだ誰にもみとめられていなかったわ

けだし、そんなとき彼のなかにあるポテンシャルを見ぬいたバードは偉

いといわなければならない。(p.122)

「中間音」 という言葉がどういうことをさしているのか不明だが、それまでのガレスピーのようなトランペーターの大向こう受けを狙う吹き方と、マイルスの音は明らかに違っていた。

ここで非常に興味深い記述がある。それはパーカーが原則として譜面を使わなかった、という証言である。

それでは、どうしてオリジナルを演奏したかというと、バードはメロデ

ィック・ラインを繰りかえし吹いて、全員の意見をきき、メンバーの連

中は、むずかしいところは、なんども蹴つまずいたが、そうすることに

よってバードのオリジナルをおぼえてしまったのだ。(p.123)

録音に常時立ち会っていたラッセルによれば譜面があったのは1曲のみで、レッド・ロドニーもパーカーと2年4ヵ月ほど一緒に演奏していたが譜面を使ったことは一度もなかったという。

そのため、演奏が完成するまでパーカーは何度もダメ出しをし練習を重ねた。本番の録音も何度もテイクを重ねたが、ダイアルの完全盤にはそのようにして繰りかえした複数のテイクが収録されている。

そしてこれは有名なことであるが、パーカーのソロは常にファースト・テイクが最もすぐれているのである。

いずれにしろバードのレコード録音のとき、いくつも残っているテイク

があるが、バードのソロが一番いいのは、かならずファースト・テイク

のときなのだ。このことは、ほかのミュージシャンについてもいえるの

だが、バードのばあい一番いいというのはスポンテーニアス (内部から

自然と生まれてくるもの) な点で感心してしまうからである。ロス・ラ

ッセルが、ダイアル・レコードに同じ曲のヴァージョンをいくつもいれ

たのは、ファースト・テイクがスポンテーニアスなところ、ほかのテイ

クより、どんなに味わいぶかいかを示そうとしたのにほかならない。

(p.131)

ここでspontaneousなソロといわれている中で最も有名なのが〈チュニジアの夜〉の1stテイクである。テーマを合奏し終わったところでブレイクし、パーカーが吹くソロ。この部分だけを抜き出しているのがThe Famous Alto Breakと呼ばれるトラックである。

だがそうしたパーカーのインプロヴィゼーションが、実はある程度抑えられた考えの下に演奏されていたということが述べられている個所がある。

バードは平常いつも自分の行き方について勉強をおこたったことはな

かった。そのことは残されたレコードを注意して聴けばわかることだが、

そんなとき注意をむけたいことが、もうひとつある。それは彼がレコー

ド録音するときは、けっして危険なまねをやらなかったことだ。その結

果、バードのレコードは彼として中庸をいっているし、それでこそクラ

シックとしての価値がでることにもなった。

つまりこうだ。バードにおける輝くばかりのオリジナリティを発見し

ようとするなら、たとえばマッセイ・ホールでのコンサートのような実

況録音を研究しなければならない。それからファンがコンサートで録音

したテープを参考にすることだ。ラッセルは、そんなのを延べ二十時間

ほど集めたというが、それを聴いてみるとビックリするより信じられな

いようなバードの演奏に接することができるというのである。(p.133)

もうひとつ、興味深い記述がある。それはチャーリー・エムジーとノーマン・グランツが企画した 「ダウンビート・アウォード・ウィナーズ」 コンサートに出演したときのことを回想している部分である。

[「ダウンビート・アウォード・ウィナーズ」 コンサートで]

ロス・ラッセルは、このときのプログラムに 「バード急速テンポの飛翔」

と書きこんだ。そのプログラムを、ずっとあとで見つけたとき、彼はコ

ンサートの夜のことを思いだしながら、こう考えたそうだ。つまり彼は

そのときはまだハーモニーによる即興演奏のやりかたとメロディによる

即興演奏のやりかたとが、どこでどう違っているのか分らなかった。け

れどそれからバードの演奏の発展過程を年代的にくわしく研究してみた

ところ、バードの重要なコンセプションというのはコード進行にもとづ

いた即興演奏よりは音階主義つまりリズムによる変化に力をそそいでい

ることが分った。(p.129)

この部分の原文がどうなっていたのかがわからないが、そしてロス・ラッセルがどの程度音楽的なことを理解していたのかも不明だが、最も重要なのは 「ハーモニーによる即興演奏のやりかたとメロディによる即興演奏のやりかたとが、どこでどう違っているのか分らなかった」 という個所である。彼の言いたいことはおそらく、パーカーのインプロヴィゼーションはコード・プログレッションによるものでなく、音をスケール的にとらえて展開していると言っているように思える。アルトサックスは単音楽器であるから、和声で考えるにしても一度に発音することが可能なのはそのコードの中のひとつの音に過ぎない。そのコードトーンに対して使用できるスケール音を拡大解釈し、チャーチ・スケールを援用したのがその後のマイルス・デイヴィスによって提唱されたモード奏法であるが、パーカーの場合はまだそこに至るまでの論理構造は確立していなくて、そのメロディに対してスケールの、あるいはスケール以外のどの音まで使用することができるのかを瞬時に理解して吹いていたのではないかと私は推理する。それは、ほとんど楽譜を使わなかったという方法論から考えられ得ることだと思う。

したがってパーカーのインプロヴァイズをコード・プログレッションの中でのテンション・ノートなどによりアナリゼすることは理論的には有効であるが、パーカーはそんなことはおそらく考えていなかったと思うのである。つまり、これは仮説であるが、そのコードトーンのこれこれのテンション・ノートとしての認識ではなく、旋律線の流れの中で、どこまで使える音が拡げられるかを常に考えていたのであるが、もちろんコードが変わればその適応範囲も変わるのだけれど、それは 「考えていた」 といえるようなノロい思考でなく音に対する瞬発的反応であり、したがって直観的でありながら拡大して使用できる音を常に的確に選びとっていたのだ。といって、たとえばオーネット・コールマンのようにコードトーンを存在しないようにしたわけではもちろんない。なぜならオーネットのようなビザールなメロディラインが存在しないからである。コード・プログレッションはあくまで存在するのであり、幾つもの制約の中でそれによって萎縮するのでなく、その 「縛り」 の中からあらゆるアプローチを生み出していたのである。

パーカーのインプロヴィゼーションをストックフレーズの集積とみなし、そのストックが大量にあるので、それがストックであるかどうかがわかりにくいというような分析を読んだことがあるが、それもまた違うと思う。繰り返し練習してストックのヴァリエーションを作っていくというような方法論をおそらくパーカーはとっていないし、そんな時間もなかったはずである。フレーズは瞬時に形成される。そして二度と再生されない数多くのフレーズが存在するのである。そのひとつがThe Famous Alto Breakであり、パーカーのインプロヴィゼーション構築の根底にある誰にも解読できないひらめきのようなものなのだ。

最近、チャック・ヘディックス『バード チャーリー・パーカーの人生と音楽』という本が出版された。イリノイ大学から2013年に出版されたものの翻訳であるが、まだよく読んでいないので何とも言えないのだけれど興味深いことが多く書かれているように思える。巻頭に載せられている写真の中に、レコード店の店内でサイン会をしているパーカーとサラ・ヴォーンの2ショットがあるが、レコードにサインを書いているサラ・ヴォーンの立ち姿がカッコいい。1948年に撮影されたものなので彼女は24歳。もっと後年の写真を見慣れている目で見ると新鮮である。

(当記事トップ画像はネットで見つけた同日の別ショットである。シンシナティ、クレイマンズ・レコーズ 1948年春)

植草甚一スクラップ・ブック13/バードとかれの仲間たち

(晶文社)

チャック・ヘディックス/バード チャーリー・パーカーの人生と音楽

(シンコーミュージック)

Charlie Parker on Dial vol.1 (ユニバーサルミュージック)

Charlie Parker on Dial vol.2 (ユニバーサルミュージック)

Charlie Parker/Dexterity

https://www.youtube.com/watch?v=8NkLrWBFl2w

The Famous Alto Break

https://www.youtube.com/watch?v=x_TcSO0pNtw

Charlie Parker Billie’s Bounce Solo Transcription

https://www.youtube.com/watch?v=9-QmELEt-d4

〈夏なんです〉など [雑記]

YOASOBI (関ジャム 2020.08.16/niftyニュースより)

暑くて文章を書く気力がないのでメモ書きだけ。消化が追いつかないだけといううわさも。

先日、といってもすでに月曜日のこと、たかみなのFMを聴いていたら昭和の夏ソングというテーマで〈夏なんです〉がオンエアされていた。けだるい音が懐かしい正常な夏の雰囲気をあらわしている。今年の夏は異常で不吉な夏で、健康的な昭和の夏が余計にうらやましい。

その異常さをそのまま映し出しているのが『coyote』71号の森山大道である。東京パンデミックというタイトルは、まさにそのまま。写真の中にウイルスがうごめいているような気がしてしまう。不吉というよりも不潔さがクローズアップされてしまった時代なのだ。『アサヒカメラ』の最終号はまだ書店に並んでいるが、こうした写真雑誌を必要とする読者が減少してしまったのかもしれない。

その月曜日の前夜、16日の関ジャムに《YOASOBI》が出演していた。内容的にはすでに語られていることで目新しさはなかったが、初音ミクで作られたデモとikuraの歌唱の比較というのが面白かった。こうして較べられてしまうと、人間の声の複雑さと強さにあたらめて惹かれる。そして私はこの前、〈たぶん〉ってもう、マンネリが少し忍び寄ってきていてみたいに書いたのだけれど、歌詞の端々に惹きつけられる部分がある。というか厳密にいえばその歌詞をどのようなニュアンスで歌うかで、たとえば 「悪いのは誰だ 分かんないよ」 の、分かんないよという部分にどのようにもとれるニュアンスがある。それはドキッとする何かで初音ミクではあらわせられない何かだ。関ジャム出演時のikuraの衣裳のディテールがちょっと不思議でオシャレ。

ギターマガジンの表紙は鈴木英人で、この頃やたらにシティポップというキャッチを見るのだが、そして同様にイラストも使われているのだが、流行なのだろうか。不吉な夏を忘れるためというふうにとらえることもできる。

大貫妙子の《SUNSHOWER》の記事には大村憲司の写真が添えられていた。大村憲司って49歳で亡くなってしまったことにあらためて気がつく。今度出た《SUNSHOWER》のアナログ盤は45rpm2枚組でちょっとやりすぎな感じもするけれど。時代が一回り回ってしまって、こういう音がとても新鮮に聞こえてくる (一回りじゃなくて、もっとかもしれないが)。

皆川博子長編推理コレクションという本が書店に並んでいるのを発見した。サインしたカードがはさんであるのだが、これって直筆? う〜ん、4冊もあるよと思いながら買ってしまう。4巻目にだけ、サインカードがついていなかった。

レヴィ=ストロースの『今日のトーテミスム』が復刊されているのだけれど、中身が清刷りでさえなく (たぶん紙型なんかない)、おそらく前回の印刷物から撮ったものらしくて、文字品質がまるで謄写版。みすず書房でこれはないよね。でも仕方なく購入。

実は〈夏なんです〉のオンエアに反応したのは、ピーター・バラカンの『Taking Stock』と一緒に『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』と『URCレコード読本』というのを買ったのだが、こういうリスト本って、便利だなと思うのだけれど実際にはそんなに有効に使えないことが多くて、でもECM catalogみたいのまで買ってしまいます (ECMは以前、しっかりしたカタログを無料で配布していたときもあったのに)。この『URCレコード読本』というのの中身が濃くて、でもレコードガイドにはなっていなくて、インタヴュー集みたいな内容なのだが面白い。URCって基本はフォークなんですよね。最近またCDが再発されているけれど、最も重要なのははっぴいえんどで、あと、金延幸子なのかな。金延幸子って全然知りませんでした。この本についてはもう少ししてからあらためて書こうと思ってます。

夏の歌だったらフォンテーヌの〈L’été, l’été〉を思い出すのですが、でも今聴くと暑苦しいし、フォンテーヌは夏は暑いし冬は寒いなとも思うばかりで。〈夏なんです〉のほうが日本の気候風土をよくあらわしてると思う。不穏な夏に無理して仕事なんかしなくてもいいんじゃない、というメッセージが隠されているようにも思う。

あと、エディション・イレーヌのこととか、ステレオサウンドのベイシー読本とかあるんですが (ベイシーとはもちろん一関・ベイシーのことです)、まだ読んでいません。

coyote no.71 (スイッチパブリッシング)

アサヒカメラ 2020年7月号 (朝日新聞出版)

ギターマガジン 2020年9月号 (リットーミュージック)

皆川博子長編推理コレクション・1 (柏書房)

URCレコード読本 (シンコーミュージック)

ECM catalog 増補改訂版 (東京キララ社)

別冊ステレオサウンド/ジャズ喫茶ベイシー読本 (ステレオサウンド)

夏なんです/細野晴臣

https://www.youtube.com/watch?v=tMmQfzFGHCQ

坂崎幸之助が語る、はっぴいえんど〈夏なんです〉

https://www.youtube.com/watch?v=Ofp5xUc5Wn8

Brigitte Fontaine et Areski Belkacem/L’été, l’été (1969)

動画に1970年とあるのは間違いで1969年。

fr.wikiにも1970年との表記があるのでそれを踏襲?

https://www.youtube.com/watch?v=QZla_ekGTRE

YOASOBI/たぶん

https://www.youtube.com/watch?v=8iuLXODzL04

南佳孝/摩天楼のヒロイン (1973)

松本隆プロデュースによる南佳孝1stアルバム

でも私は2ndの忘れられた夏のほうが好き (love! ^^)

https://www.youtube.com/watch?v=Rv4poyC6vGI

ピーター・バラカン『Taking Stock』を読む [本]

ピーター・バラカンの『Taking Stock』を読んでいる。正確にいえば本自体はすでに読んでしまったのだが、この本はバラカンが良いと思うアルバム紹介なので、興味のあるアルバムを逐一YouTubeなどでお試し聴きしているところなのだ。バラカンの推奨するアルバムのジャンルは、私にとってまだ未知の領域なものが多いので、ひとつひとつつぶしていかないと聴いたことにならない、つまり読んだことにならないのではないかと思ってしまうのだ。たとえばややディープなブルースとか、アフリカ系の音楽とか。

簡単にワールドミュージックに分類されてしまう音楽がよくあるが、それはあまりに粗雑な分類で、十把一絡げな方法論に近い。そういう意味でバラカンのこうした視点は違う世界を切り開いてくれそうな気がする。

順に聴いて心にひっかかったのは、まずサリフ・ケイタの《Moffou》(2002)。バラカンは 「1980年代半ばに、だんだんメインストリームのロックに興味を失い、ちょっと迷っていた時期」 に出会ったのが西アフリカのミュージシャンの音楽だったと書いている。ユッスー・ンドゥールは知っていたがサリフ・ケイタは聴いたことがなかった。彼はアルビーノであり、そうしたことに理解のないマリでは迫害も受けたのだという。アルバムの最初のトラックである〈Yamore〉1曲だけのために買ってもよい名盤ということだが、ライヴ映像ではその音楽の持つ原初的な意思がストレートに伝わってくる。民族楽器と西洋楽器が混在しているがそのブレンド感もここちよい (a)。

ジョニ・ミッチェルは《Shine》(2007) が選ばれているが、これが彼女の最後のアルバムとなっても仕方がないとバラカンは書く。そうなったら悲しいことだが仕方がないことなのかもしれない (バラカンは名前のカタカナ表記を英語の発音に近づけようとする方針なので、ジョニ・ミッチェルではなくてジョーニ・ミチェル)。

一番有名な動画はたぶん1976年のこの動画だと思う。ずっと以前、知人の家でこのライヴを観せられたとき、私にはその真価がわからなかった。だらだらと無駄に長いくらいにしか思わなかったのを恥じるばかりである。さっと簡単に歌い出すジョニの姿が美しい (b)。

ジェリー・ゴンザレス (ゴンサレス) の《Y Los Piratas del Flamenco》(2002) はジャズとフラメンコの合体という惹句がついていて、ラテン・ジャズというような分類になるらしいが、ジャズでありながら哀愁の音という印象を持ってしまう。といっても音は骨太で硬質に聴こえる。よい動画が見当たらなかったので《Jerry González y El Comando de La Clavé》(2011) の〈Resolution〉を (c)。かなりストレートなジャズだがフリューゲルがかつての日野皓正を彷彿とさせる。と、このへんまで聴いてきた。まだ途中です。

本書のメインは21世紀のオススメ愛聴盤ということなのだが、巻末に生涯の愛聴盤というセクションがあって、彼が愛聴してきた21世紀だけに限定しないアルバムが700枚ほどリストになっているのだが、これを見るとどういう音楽が好きなのかという傾向がわかって面白い。もちろん嗜好は人それぞれだから、バラカンに共感するのでもよいし、これは違うよな、と思うのでも可なはずだ。彼はハードロックが苦手、そしてパンクも世代的にタイミングが合わなかった、というようなことを書いている。

それを見てみよう。

ビートルズが2枚リストアップされているが、バラカンが選んだのは《Revolver》と《The Beatles in Mono》である。The Beatles in Monoという選択がちょっとズルいが、ベスト盤やコンピレーションなどでその全体像がつかめるのならそれでよいという考え方なのだろう。ジョン・レノンのアルバムは《Imagine》など3枚、それにプラスチック・オノ・バンドまであるのにポール・マッカートニーはない。このへんもバラカンらしいところだ。

ローリング・ストーンズは《Exile on Main St.》(表記がMain Streetとなっているが正確にはMain St.) とモノ盤、シングル・コレクション The London Yearsというのもビートルズと同じ手法。ストーンズの場合はシングル盤が選ばれている。バラカンの音楽体験はストーンズからはじまって、とあるから納得の選択なのだろう。シングル中心で聴いたほうがいい場合もある、とも書かれているのでこれもその一環。クリームはベスト盤1枚あるけれどエリック・クラプトンはない。

ボブ・ディランは10枚。最も多い選択数である。ブルース・スプリングスティーンは5枚あるが、《The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle》《Born to Run》《Darkness on the Edge of Town》と来て《Tunnel of Love》と《The Ghost of Tom Joad》とのこと。Tunnel of Loveって? とも思うのだが心情的にはわかる気がする。

ジミ・ヘンドリックスは生前の基本3枚とベスト盤1枚。それって全部じゃん!

グレイトフル・デッドは6枚。ジョニ・ミッチェルも6枚。このへんは好みなんだろうな、と思う。

アルバム1枚だけという場合、キャロル・キングの《Tapestry》、ジェフ・ベックの《Blow by Blow》、ロキシー・ミュージックの《Avalon》、U2の《The Joshua Tree》などはありきたりだけれど無難な選択。あまり熱がないというふうにも読める。ラヴィン・スプーンフル《Do You Believe in Magic》、ニック・ドレイク《Five Leaves Left》の場合は、これしかないということだろう。ラヴィン・スプーンフルというのはやや意外。

キング・クリムゾンは《Discipline》1枚のみ。ピーター・ゲイブリエルは《III》と《So》の2枚。そしてトーキング・ヘッズは《Remain in Light》《Speaking in Tongues》《Stop Making Sense》と3枚になる。あー。

ジャズ系の選びかたが面白い。ジョン・コルトレーンは《Live at the Village Vanguard》《My Favorite Things》の2枚。マイルス・デイヴィスは《In a Silent Way》《Kind of Blue》の2枚。キース・ジャレットは《Köln Concert》1枚のみ。チック・コリアはなし。それでいてボビー・ハッチャーソン・フューチャリング・ハロルド・ランド《San Francisco》とかケニー・バレル《Midnight Blue》が入っていたりする。オーネット・コールマンは《Virgin Beauty》。なるほど。

そして日本のアルバムはYMOが1枚と3人それぞれに1枚ずつ。公平でないとね。小坂忠の《ほうろう》が入っているのがユニークだ (正確にはアルファベット表記でHORO)。

たぶんバラカンの書斎兼リスニングルームと思われる表紙写真がいい。

Peter Barakan (highflyers.nu/より)

ピーター・バラカン/Taking Stock (駒草出版)

a) Salif Keïta/Yamore (Live Africa Festival 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=jE9wY1mZ54k

b) Joni Mitchell/Coyote (The Last Waltz)

https://www.youtube.com/watch?v=f7MbmXklj3Q

c) Jerry González y El Comando de La Clavé/Resolution

https://www.youtube.com/watch?v=GzGOMLBuZRU

Yukihiro Takahashi/Glass

https://www.youtube.com/watch?v=E4nJN9pMLz8

ビリー・バーグのバード — 植草甚一『バードとかれの仲間たち』を読む・2 [音楽]

「バードとかれの仲間たち」 のメインは 「ロータス・ランドのヤードバード」 というタイトルのロス・ラッセルの回想記の翻訳である。『ジャズ・オット』という雑誌の1969年11月号から1970年9月号に掲載されたとのことである。植草甚一によって訳され『スイング・ジャーナル』1971年7月号から12月号に連載された。そして植草甚一スクラップブック第13巻『バードとかれの仲間たち』として上梓されたのが1976年4月である。

ジャズ・オット (Jazz Hot) はフランスのジャズ雑誌で、文中にも 「ロス・ラッセルの思い出が仏訳されて七回連載された」 (p.70) と書かれているので、英文から仏文に訳されたものをさらに日本語に訳したのだと思われる。元の英文は発表されていないらしい。ジャズ・オット誌は植草が愛読していた雑誌で、この本 (『バードとかれの仲間たち』) の後半にも言及されている箇所がある。それは表紙の写真についてなのだが、1967年1月号の表紙にはジャン=ポール・サルトルとソニー・ロリンズが並んだ写真が使われていて、それを見た植草は 「すっかりうれしくなった」 と書いている。

尚、ジャズ・オットの創刊は1935年3月、2007年に紙媒体での発刊は終了したが、現在でもwebページは存在している。そして1969年11月号をサイト内で探すとそれはNo255でカートに入るので、バックナンバーがまだあるらしいのだ。といっても私は買わないですけど。

https://www.jazzhot.net

原文が雑誌に掲載されたときから約50年が経っているが、それが書かれたとき、パーカーの死から約15年が過ぎていた。つまりパーカーの最盛期だった頃からすでに70年もの時が流れていたのである。そして今年、2020年はパーカーの生誕100年である。

ロス・ラッセル (Ross Russel, 1909−2000) は、音楽プロデューサーであり評論家であるが、ダイアルレコードの創始者として知られる。ダイアルレコードに収録されたチャーリー・パーカーの録音は、もっとも重要なパーカーの記録といってよい。そしてロス・ラッセルと植草甚一の生年は1年しか違わない。ラッセルが15年前に亡くなったパーカーの思い出について語っているのを翻訳している植草は、パーカーの死後、ジャズを聴き始め、そして嫌いだったパーカーの足跡をこの時点で冷静に辿ることになったのである。

1945年、戦争が終わり復員してきたロス・ラッセルは西海岸でテンポ・ミュージック・ショップというレコード店を始める。ところが戦争の間に音楽状況は変わってしまい、マニアたちが夢中になっているミュージシャンの名前がわからない。特に煩雑に出てくる 「バード」 って誰なんだ? とラッセルは首をかしげた。

ここでラッセルはジャズの好きなマニアックな人々のことをhipsterと呼び、植草もそのままヒプスターと訳している。ヒプスターとは辞書に拠れば 「進んでいる人」 「新しがり屋」 「ジャズ通」 などとあるが、まだ評価の定まらない人・物について興味を示すマニアックな人をさしているといえるだろう (尚、植草の訳語表記ではヒップスターとヒプスターが混在している)。そのヒプスターたちの中で超絶にトリッキーなのがディーン・ベネデッティという人であった。

ディーン・ベネデッティ (Dean Benedetti, 1922−1957) はパーカーと同じアルトサックス奏者である。しかし彼はパーカーの演奏を聴いて衝撃を受け、パーカーの演奏を録音し始める。もちろん無断で録音したのであり、見つけられて追い出されたりするのだが、それでもベネデッティはめげない。金がなくなると自分のバンドでジャズクラブに出演し、その収入でパーカーの追っかけを続けた。

カーテンのかげとか、植木鉢のかげとかにマイクを隠し、さらには天井穴からマイクを垂らしたりとか、種々の方法で録音したのだというが、まるで《トムとジェリー》の世界のようで、今と違ってコンパクトな録音機などなく、ワイヤレスのマイクなどもない時代だから、当然マイクのコードがあるわけで、それが床を這っていても見逃されてしまうような鷹揚な時代だったのだともいえる。

ベネデッティはパーカーの演奏にしか興味がない。だから他のメンバーの演奏になると録音機を止めてしまったのだという。そしてその録音は、ロス・ラッセルが回想記を書いた1969〜1970年の時点では行方がわからないというふうに記述されている。

以上のようなパーカーの演奏のほか、ベネデッティは、たくさん録音し

たのだが、それはどこへいったのか、さがしても出てこないのである。

(p.78)

パーカーとベネデッティの生没年に注意してみよう。パーカーは1920〜1955年、そしてベネデッティは1922〜1957年。ベネデッティはパーカーより2歳下で、そしてパーカーの死後2年して、パーカーと同じ35歳で、イタリアで肺炎のため亡くなったのだという。

ベネデッティの録音したパーカーの音源は、その後、Mozaic Recordsから《The Complete Dean Benedetti Recording of Charlie Parker》としてリリースされたが、それは1990年のことだった。パーカーの死後、すでに35年が経っていた。そしてさらに年月が経ち、モザイク盤を現在入手するには中古盤を探すしかないし、私も未聴である。だが、その一部はYouTubeなどで聴くことができる。

ベネデッティはパーカーの最もクレイジーなファンであり、まさにヒプスターであった。だがベネデッティだけでなく、ロス・ラッセルの店にはジャズの好きな者たちが集まっていたのだという。

そうした人たちの中からラッセルはロイ・ホール、ウディ・イスベル、ルー・ゴッドリーブというジャズに詳しい3人の名前をあげているが、

[ロイ・] ホールにとってもパーカーは神様みたいな存在であって、バー

ドとしか呼ばなかったし、そのたびに目が光るのだ。(p.85)

という。「バード」 という呼称がどういう意味を持っていたのかが、よくわかる。ルー・ゴッドリーブは当時アメリカにいたシェーンベルクから南カリフォルニア大学で音楽を学んでいたが、

いまのところ偉大な音楽的頭脳の持主は二人しかいない。シェーンベル

クとパーカーさ (p.85)

と言っていたとのことである。

1945年は戦争が終わったということだけではなく、ジャズにとっても転換点にあたる年だった。新しいものを求めるジャズファンにとって、ビ・バップは夢中になれる存在だったが、一般のリスナーにとっては古いジャズと新しいジャズの区別がはっきりつかなくて、ロス・ラッセルのレコード店でも、それらが交互に試聴されるような状態だったのだという。「開店から閉店までの十時間というものトラディショナルとバップとが交互に鳴りひびいているという異様なフンイキとなった」 (p.73)。そして一般のリスナーにとってビ・バップの出現はショックだったとも書かれている。

バップのもつ攻撃性。けれどその本質がつかめない。音楽雑誌の論評も

批評家たちの好意にみちた意見も、たいした役にはたたなかった。

(p.80)

ビ・バップはその形式が絶対音楽的であり、抽象性と複雑さをかねそなえていた。それまでのダンス・ミュージックとしてのジャズとは異なる高踏的な面があった。オンシアター自由劇場の《上海バンスキング》の終盤で、主人公たちがビ・バップの音楽に驚く場面がある。ディキシーやスイングを演奏してきた彼らにとって、ビ・バップとはどういうものなのかがわからない。自分たちのやってきた音楽が古くなってゆくこと、そして日本が戦争に負けてしまったこと、2つの負荷の中で彼らは崩れ果ててしまう。戦後のはじまりとはそうした時代だったのだ。

そしてそのパーカーが西海岸にやってきて実際にその演奏に触れたときの興奮が描かれている。それはビリー・バーグ (Billy Berg) という店で1945年12月10日から、ガレスピー/パーカーのセプテットが8週にわたって出演したのだという (この店名表記も 「ビリー・バーグ」 「ビリー・バーグス」 と揺れが見られるが、たぶんビリー・バーグだと思う)。

ロス・ラッセルはそのときのことを次のように記述している。

ともかくガレスピーとパーカーの七重奏団が 「ビリー・バーグス」 に出

演したときのショックはたいへんなもので、このため西海岸のジャズは

変わってしまったといっていい。カリフォルニアのヒプスターや若いミ

ュージシャンが、五二番街ではやっているジャズをナマで聴いたのは、

このときがはじめてだったのだ。(p.74)

出演メンバーは、ディジー・ガレスピー (tp)、チャーリー・パーカー (as)、ミルト・ジャクソン (vib)、アル・ヘイグ (p)、レイ・ブラウン (b)、スタン・レヴィ (ds)、ラッキー・トンプソン (ts) であった。

もっと感動的なのがハンプトン・ホースの回想を含めたライヴの描写である。ホースはその当時17歳でクラブに入ることができない年齢だったが、ひとつ年上のソニー・クリスがうまくごまかして入ることができたのだという。後に有名なミュージシャンとなる2人が一緒にパーカーを聴きに行ったのである。

「……ソニーもすっかり興奮してね、すごいもんだなあ、こんなソロは

いままで聴いたことがないよ、といったもんだ。ともかく、あの晩いら

いというもの、ぼくの生きかたは変ってしまった。つまりさ、あたらし

いジャズにコミットすることになったんだが、バードをつかまえること

は、どうしてもできなかった。それほどさきへいっていたというわけだ」

ハンプトン・ホースがあとになって思いだしているように、バードは、

いつ終わるかわからないようなコーラスをつづけ、そのときの音は聴衆

を催眠術にかけるような作用をした。おんなじフレーズの繰り返しがな

い。耳についたようなフレーズは、ひとつも出てこない。そういったコ

ーラスの流れかたなのだ。そうしてバードは過去の思い出といったよう

なものを、そのなかで表現しない。過去は、あたらしく再構成されてい

く。

その過去というのはレスター・ヤングでもあった。つまりレスターと

いう過去が、バードにとっての出発点であったが、彼自身のオリジナル

なインスピレーションによって、あたらしいものになっていく。それが

あたらしいジャズというものだった。(p.99)

この時期のパーカーの動向を語っている部分で、パーカー自身の話題からは外れるが興味を引いた箇所がある。それはスリム・ゲイラードの録音にパーカーが客演したという部分であるが、

いちばん面白いのは最後の〈スリムス・ジャム〉Slim‘s Jamで、スリム

はミンストレル・ショーの客寄せみたいな調子で、ソロイストを順番に

紹介していく。このときのバードのブルースが素晴らしい。(p.106)

ここに、「ミンストレル・ショーの客寄せ」 という形容があるのに注目してしまう。私にとっての印象的なミンストレル・ショーはトマス・M・ディッシュの『歌の翼に』の中の情景であるが、戦後すぐのこの時期、まだミンストレル・ショーというものが存在していたこと。もしかするとそれはすでに衰亡していてその概念のみが残っていたのかもしれないが、ミンストレル・ショーはカリカチュア化した人種差別であり、1970年代でもまだミンストレルという言葉が共通言語/共通理解としてあったというふうに考えることができる。

この西海岸でのライヴがその後のパーカーとロス・ラッセルとの関係性の元となる。それがダイアルレコードである。

Jazz Hot No255 (1969.11)

Charlie Parker/52nd Street Theme

The Complete Dean Benedetti Recordings of Charlie Parker

https://www.youtube.com/watch?v=JVDeQm88oOM

[参考] Slim Gaillard

https://www.youtube.com/watch?v=ZKdrnTTDTqo

飛ぶ鳥と歌う鳥 — 植草甚一『バードとかれの仲間たち』を読む [音楽]

植草甚一 (1908−1979) はもともとは映画畑の人だということだが、いろいろなジャンルへのエッセイや評論があって、少しアヴァンギャルドなものへの興味とユニークな視点がその特徴である。彼のチャーリー・パーカーに関する文章を集めた本を読んでみた。『バードとかれの仲間たち』というタイトルで植草甚一スクラップブックの第13巻である。

読んでみるとわかるのだが、このパーカーに関しての諸作は、ほとんどが海外雑誌にその当時掲載されていた記事を翻訳したものなのだが、きちんとした翻訳というよりはやや自由でルーズな紹介風であり、地の文章の前後に彼の感想がつながっていたりして、それがときとして渾然一体となっているのが一種の 「めくらまし」 というのか、独特の味となっていて妙に引き込まれる。今だったら翻訳権の問題もあるし、こういうのはちょっと反則ワザなのかもしれないと思いながら読んでいた。

まず基本的な知識として、本のタイトルにある 「バード」 であるが、バードとはチャーリー・パーカー (1920−1955) の愛称である。テナーサックスのレスター・ヤングは 「プレス」 と呼ばれるが、そしてそれ以外のジャズメンにも愛称/あだ名がないわけではないのだけれど、顕著に使われるようなのは滅多にない。バードとプレス、この2人は特別なのである。

この本の末尾にある久保田二郎の解説を先に読んでしまうと、パーカーと植草甚一の関係性がわかる。まず植草は前述したように映画関係の仕事をしていた人であり、パーカーの存命中にはその音楽を聴いたことがなかったのだという。植草がジャズに興味を持ち始めたのは1956年からであり、その頃から闇雲にジャズを聴きだしたのだという。

そして何よりも重要なのは、植草はパーカーが嫌いだったということである。嫌いというよりわからなかった、だから好きになれなかったのだと久保田との会話の中で述懐している。

したがって、この本の中の第2章である 「バードとかれの仲間たち」 としてまとめられている部分は、パーカーの死後15年も経ってから書かれたものであり、内容もダイアル・レコードのロス・ラッセルがその当時のことについて語った内容の翻訳ということになったのである。パーカーに対する植草の共感というものは希薄である、というより無いといってもよい。「此処には彼のパーカーへの 「聴きざま」 はない」 と久保田は書いている (p.246)。つまり植草の興味はパーカー自身ではなく、その時代背景と周囲の人々への関心にあったのだといえる。

パーカーはその存命中、確かに人気はあったのかもしれないが、どちらかというとごく一部のマニアックな人々の間での人気であり、彼のビ・バップというコンセプトあるいは音楽形式の真価が理解され始めたのは死後からであるように感じられる。だがやがてそれは逆にジャズの高踏的な権威としてまつりあげられてしまったと理解することもできる。そして植草甚一という人はそうしたメインストリームなもの、権威づけとなるものが嫌いなのではないかというふうに推察できる。だがビ・バップはもともとはアヴァンギャルドなムーヴメントであり、植草が同時代的にパーカーを聴いていたならば、彼のビ・パップに対する印象は違っていたかもしれない、とも思うのである。

この本の第2章の最初の小タイトルは 「混乱の大傑作ジャズ・アット・マッセイ・ホールの実況盤について」 とあり、次の小タイトルから始まるロス・ラッセルの記事とは別な内容なのだが、この有名なマッセイ・ホールというアルバムは、ビ・バップというジャンルの一種の権威として作用しているといってもよい。久保田二郎の解説の中で植草は、みんなからパーカーを聴かなくちゃだめと言われて一生懸命聴いたのだがわからなかったという言葉が頷けることのひとつとしてこのマッセイ・ホールのライヴがあげられると私は思う。というのは私がまだ高校生くらいの頃、パーカーといえばこれ、といわれて貸してもらったレコードがマッセイ・ホールだったからである。しかもそのLPは表記がチャーリー・チャンとなっていて、なぜ名前が違うのかと思ったものだったのだが、この本の第1章 「アイ・リメンバー・バード」 の中に、

ファンタシー盤で再発売されたものに、一九五九年五月十五日にカナダ

のトロントで演奏した 「ジャズ・アット・マッセイ・ホール」 Jazz at

Massey Hall があるが、このときのバードはチャーリー・チャン名儀

になっている。(p.31)

とあるのでたぶんその再発盤なのだと思う。現在流通しているCDとはジャケットデザインも異なる。

一般的にはこのアルバムはオールスターによる超名盤とされているが、全体が混沌としているし、すでに凋落の始まっているパーカーであるし、なによりも観客の反応が、ただ騒ぎたいだけというふうに私には聞こえてしまう。それが最初の出会いであったので、パーカーに対する印象はあまりよくなかった。正確にいえばこのライヴの欠点はガレスピーにあって、ガレスピー主導の音楽の展開のしかたが好きではなかったのである。そしてそうした印象は現在になってもそんなに変わらない。たぶんそれは私の性格が、お祭り騒ぎ的なものを嫌うところにあるからなのだと自己分析してしまうのである。

ちなみに第1章のタイトル 「アイ・リメンバー・バード」 は、もちろんアイ・リメンバー・クリフォードのパロディであるが、その語感がよくなくて、なんとなくのやる気のなさがパーカーに対する植草のスタンスをあらわしているように私には感じられた。

というか、そんなことはどうでもいいことに属するのであって、重要なのはロス・ラッセルの回想なのであるが、それは次回につづけて書くことにしよう、と植草甚一の文章を真似てみるのである。

Jazz at Massey Hall (ユニバーサルミュージック)

All The Things You Are/Jazz at Massey Hall

https://www.youtube.com/watch?v=ziJ1ideCOuA