村上春樹『古くて素敵なクラシック・レコードたち』 [本]

村上春樹が所有しているクラシック・レコードについて解説している本。165×150mmくらいの変形サイズの本で透明なプラケースに入っていて、さらにシュリンクがかかっている。でもリンクをつけようと思ってたまたまamazonの画面を下の方にスクロールしたら、不評な感想がかなり多い。その姦しさにちょっと笑った。つまり言葉をかえれば人気があるということです。

持っているレコードの比率はジャズが7割、クラシックが2割とのことで、だから村上春樹といえばジャズという印象があるのだが、クラシックに対しても偏っているけれどその嗜好がよくわかって、かえって面白い。

レコードジャケットの大きさが良いのだと村上は書く。「古いLPレコードには、LPレコードにしかないオーラのようなものがこもっている」 と。その存在感が強いということはとても納得できる。だからCDでなくレコードなのだろう。実際に聴くときはCDを利用することも多いとのことで、もしそのアルバムをCDで聴くのだとしても、レコードはレコードとして欲しいという、一種のコレクター精神の気持ちもよくわかる。だからといってクラシックに対してはジャズのレコードほどには執着しないというのにもなるほどと頷いてしまう。でもこれでも十分にマニアックですが。

ひとつの曲について複数の演奏者のアルバムが比較されていて、それらのジャケット写真が掲載されているのだが、このジャケットがことごとく美しい。穿った見方をすればジャケットの美しさが選択順位のかなめであって、その曲を選択したのは掲載できるような美しさのアルバムが多かったからではないかなどと思ってしまったりする。

クラシック音楽のジャケットは他のジャンルに較べるとダサいという意見もあるようだが、そんなことはないのだ、という村上の声が聞こえてくる。それほどにレコードというもののジャケットは重要なのだ。

もっともジャケットが美しいか美しくないかという判断は抽象的だし、人それぞれの好みもあるからどういうデザインをもって美しいといえるのか、というとそんな基準のようなものは何もない。そしてこの本に掲載されているレコードジャケットは古いものが多いから、その古さがかえって新鮮に見えてしまうだけなのかもしれない。

私にとってこの本に掲載されているレコードジャケットは 「ほとんど知らない状態」 で、また知っていてもこれがオリジナルのジャケットなのか、と思えるジャケットもあり、まさにジャケ買いしたい思いにかられる。たとえばシューベルトのD960ソナタの若きデムスの顔を大きく写したジャケットにはっとさせられる。演奏者の顔というのはとてもインパクトが強いものなのだ。同曲のルービンシュタインの顔もとても良い。凝ったデザインよりもこうしたストレートなシンプルさのほうに心がうたれる。

フェレンチクのバルトーク《中国の不思議な役人》は2つのジャケットが掲載されているが、ハンガリー盤のジャケットはグラモフォン盤と違っていかにも東欧の香りがして、とても惹かれる。

クリュイタンスの62年盤フォーレの《レクイエム》のジャケット絵はすぐにクリュイタンス盤だとわかる印象的なデザインだが、幾つもの微妙なデザイン違いがあり、このデザインがオリジナルなのだろうか。初めて見たデザインだ。まして50年盤のジャケットも初めて見た。50年盤を私が初めて聴いたのはたしか『レコード芸術』のオマケについていたCDで、レコードそのものを知らない。

マーラーやブルックナーは、以前は今ほどポピュラーではなかったという記述にもなるほどと思ってしまう。ましてバルトークなど、まだ前衛音楽という感覚だったはずだ。

宮沢明子のハイドンのソナタを高く評価しているのもさすがだと思う。最近手に入れたレコードとのことだが、宮沢明子の評価は異常に低いと思わざるをえない。私にとってのハイドンの愛聴盤は最近のデルジャヴィナなのだが、宮沢明子の全曲盤も欲しいのである。

などと書いているときりがないが、つまりこの本はジャケット・フェチな内容ともいえて、レコードのガイド本としては機能しないのかもしれないが、そんなことはどうでもいいのだと村上春樹は考えているのに違いない。

村上春樹/古くて素敵なクラシック・レコードたち

(文藝春秋)

André Cluytens/Fauré: Requiem (1950)

https://www.youtube.com/watch?v=_GGVv9LxYaU

CHVRCHES《Screen Violence》 [音楽]

CHVRCHES

この前、発見した古書店で今日、雑然と積み重なった音楽雑誌などを掘り起こしていたのだが、そこはいかにも昔の古書店風で、未整理なのか整理するほどのものではないものが放置されているのか、そのたたずまいがタイムトリップしたような気分になるのだけれど、その間ずっとビョークが流れていて、でもこれは聴いたことがない、なんか違うんだけどでもとってもビョークという曲ばかりで、店員さんに聴いてみたらリミックスなのだという。あまたのリミックス。そして、これってつまりビョーク沼なのだと突然気付いた。古い音楽雑誌と昔のフンデルトワッサーの展覧会カタログを買って帰ってきた。

でもビョークのことはとりあえず置いといて、CHVRCHESのニューアルバム《Screen Violence》がもうすぐ発売とのこと。先行シングルとしての〈He Said She Said〉に続き、ロバート・スミスをフィーチャーした〈How Not to Drown〉、そして〈Good Girls〉をYouTubeで観ることができる。

〈He Said She Said〉というタイトルはビートルズの〈She Said She Said〉を意識しているのだと思うが、〈How Not to Drown〉はグリーンを基調としたウェットなイメージの画像で、それはこの今のパンデミックの世界を経て来た影響が多分にあるように感じる。あるいはそれはJ・G・バラードの《Drowned World》を抽象的に連想させる濡れた世界でもある。もっともマドンナにも〈Drowned World / Substitute for Love〉という楽曲があるが、マドンナがバラードの小説を念頭においていたのかどうかはわからないし、それよりももっとダイレクトな、つまりパンデミックの不潔さと不自由さをチャーチズの動画から連想してしまうのは、延々と続き果てることがないのではないかと危惧してしまうようなこの世界の宿痾のせいである。

一転して〈Good Girls〉はブルーを基調としていて、いつものチャーチズっぽく、でもどこまでも崩れて変形して行く今の時代を暗示している動画だ。これはメタモルフォーゼへの願望であり、というよりむしろ強制的に変容を迫られ制約だらけの縛りに苛まれている現代のメタファーなのかもしれず、あるいは疫禍のもとが次々に変異していくさまの抽象でもあるのではないかと私はとらえている。

CHVRCHES/Screen Violence (Goodbye Records)

![Screen Violence [解説・歌詞対訳付 / ボーナストラック収録 / 国内盤] (BRC673) Screen Violence [解説・歌詞対訳付 / ボーナストラック収録 / 国内盤] (BRC673)](https://m.media-amazon.com/images/I/41Gs-tOa5lS._SL75_.jpg)

CHVRCHES/He Said She Said

https://www.youtube.com/watch?v=fyyiJc0Wk2M

CHVRCHES, Robert Smith/How Not to Drown

https://www.youtube.com/watch?v=7U_LhzgwJ4U

CHVRCHES/Good Girls

https://www.youtube.com/watch?v=du4kNAyjVCg

Björk/Crystalline (Omar Souleyman Remix)

https://www.youtube.com/watch?v=3vEjKrP6tOs

高島屋で別れた母の面影 — 中山ラビ [音楽]

京都の伝説的な喫茶店といえば 「しあんくれーる」 と 「ほんやら洞」 だと思う。

「ほんやら洞」 はまさに伝説の70年代文化の原点のような店だったらしいが私は知らない。でも倉橋由美子の小説にも出てくる 「しあんくれーる」 は1回だけ行ったことがあって、かすかな記憶がある。河原町通荒神口、ジャズをかけている店なのだが、店名のようになぜか明るい印象だった。平日の昼間、客のいない時間だったからかもしれない。どんな曲がかかっていたのかは覚えていない

だから、しあんくれーるのマッチを持っていたはずなのだけれど、どこかにいってしまった。大切にし過ぎると、ものはどこかにいってしまうもので、しあんくれーるのマッチも二十三やの櫛も、家のどこかにあるはずなのだが行方知らずである。それは京都がイノダコーヒや鍵善で語られていた頃で、今考えても懐かしい。

(念のために書いておくと、しあんくれーるはchamp clair (シャンクレール/明るい野原) と 「思案・に・くれる」 のダブルミーニングのように思える。そしてほんやら洞はもちろん、つげ義春の作品のタイトルからである)

そして、ほんやら洞の京都店はもう無いが、ほんやら洞国分寺店のオーナーだったのが中山ラビである。

中山ラビの代表作は2枚目のアルバム《ひらひら》(1974) だと思う。

彼女は東京生まれであるが、関西フォークのひとりとして1972年にデビューしたシンガーソングライターである。《ひらひら》は今聴くとやや古い感じは否めないが、メロディと歌詞が拮抗して、しっとりとした輝きが感じられる。

〈川にそって〉〈人は少しづつ変る〉〈ドアをあけて〉そしてアルバムタイトル曲〈ひらひら〉と、すべては少しアンニュイで、諦念と暗い情熱とが混色している作品。やや歌謡曲寄りだという意見もあるようだが私はそうは思わない。時代的には日本のフォーク黎明期の、つまり高田渡や加川良といった人たちのその後の世代として位置づけられる。金延幸子の《み空》のリリースが1972年だが、私はつい昨年まで金延幸子なんて知らなかったけれど、中山ラビは何枚かのアルバムで知っていた。

だが次第に彼女の歌詞はやや空虚さをたたえたものに変わって行く。《なかのあなた》(1977) は聴きようによっては痛々しい感覚が残る。歌詞の意味がダイレクト過ぎて、それでいて何も意味しない言葉があるようで心がその中に入って行けないような気がしたのだ。洪栄龍のギターはその荒涼とした風景を強調するニュアンスで、行き止まりの橋のように燃えていた。

やがて彼女は一時音楽活動を休止するが、復活したとき、そのパフォーマンスは遠藤賢司に似たパンクっぽさを感じさせた。そしてその活動を、あえてインディーズ的な地平で終始していたように思う。

かつてある友人が、決めゼリフを突然発するという一種のギャグをかましてくれたときがあって、たとえば突然手を叩きながら、フォンテーヌの 「Les enfants! / Le XIXème siècle est terminé!」 はかなりウケた。でも知らない人には何のことだかわからない。それに対抗するには夢の遊眠社の『ゼンダ城の虜』の最後のセリフ、「重力を笑い飛ばせ。さすれば〈めまいの都〉にある夜の屋上という屋上が、僕らの目の前からひとりでに沈んでいくだろう。少年はいつも動かない。世界ばかりが沈んでいくんだ」 を円城寺亜矢風に叫ぶのだが、これは少し長過ぎた。すべてはその友人との間の秘められた馴れ合いに過ぎない。

そうした中で中山ラビの〈夢のドライブ〉における 「高島屋で別れた母の面影」 は短くてインパクトのある決めゼリフみたいで、《ひらひら》とともに思い出すのはいつもそのフレーズである。

ほんやら洞国分寺店で、わいわいと騒いでいる私たちの会話の中に、店主がするりと入ってきたことがあって、その気さくなやさしさを私はいつまでも忘れない。

中山ラビ/人は少しづつ変る

https://www.youtube.com/watch?v=UqBwgaIKie8

中山ラビ/ひらひら

https://www.youtube.com/watch?v=UV_bxHnJRRU

中山ラビ/ひらひら (アルバム全曲)

https://www.youtube.com/watch?v=8Nq4XRbLo0I

デヴィッド・バーン《アメリカン・ユートピア》 [音楽]

7月8日のTOKYO FM《THE TRAD》でデヴィッド・バーンの映画《アメリカン・ユートピア》の紹介があった。《THE TRAD》は月〜木曜午後3時からのDJ番組で、水・木曜日の担当はハマ・オカモトと中川絵美里である。映画を 「観に行ったらめちゃくちゃよかったので急遽特集しちゃいます」 とのこと。

《アメリカン・ユートピア》はタワーレコードの宣伝誌『intoxicate』の先月号でも特集されていたので気にはなっていたのだが、こうやって紹介されたのでYouTubeで予告編などを観てみたら、そのコンセプトに俄然興味が湧き起こる。

番組の冒頭では、ザ・クラッシュの《London Calling》のジャケット写真で有名なポール・シムノンの破壊されたベースがロンドン博物館の常設展示となるというニュースとともに〈London Calling〉がオンエアされた。とても懐かしい音であるし、HALCALIのフワフワ・ブランニューの歌詞 「凍ったH2O 街から聴こえる “ジョー・ストラマー”」 までが蘇ってしまう。曲後、ハマ・オカモトのプレシジョン・ベースの製造年代を特定するトークが面白かった。

ま、それはいいとして《アメリカン・ユートピア》である。

YouTubeには幾つかの映像があるが、とりあえず〈Burning Down The House〉を歌うバーンがカッコイイ。オリジナルのトーキング・ヘッズのPVなどより全然レヴェルが上だ。

《アメリカン・ユートピア》はもともとはデヴィッド・バーンのアルバムで、そのツアーステージの再現というかたちでブロードウェイで上演されたものを、さらに映画にしたのだとのこと。映画監督はスパイク・リーである。

ステージ上から余計なものを排除するとの理由で、楽器からの出力はワイヤレスで、マイクはヘッドセットで、なのだが、ハマ・オカモトによれば、ワイヤレスには遅延があるはずなのにどうなっているんだ? との驚きがあったのだそうで、これはshureのAXT digitalという技術により遅延が無いのだそうである。

お揃いのグレーのスーツに裸足の人たちがステージ上で踊りながら歌い演奏するそのパフォーマンスは、非常に計算されていて、デヴィッド・バーンがこうしたかたちで出現してきたこと——もちろん彼は継続して音楽活動をしてきたのだろうが、私にとってはまさにデヴィッド・バーン突如再来というように感じられてしまう——に喜びを含んだ感慨があることは確かだ。

といっても私はトーキング・ヘッズをリアルタイムでは知らなくて、ボックスセットになったデュアルディスクで一通り聴いていたのに過ぎないが、そうしたトーキング・ヘッズ時代からのコンセプトが彼の中ではずっと持続していたのだと思って良いのだろう。

《THE TRAD》の中で中川絵美里は、何の予備知識もなくこの映画を観て、最初に脳 (の模型) を抱えた白髪のオジサンが出てきたので、これどうなっちゃうんだろ? と思ったとのことだが、次の世代にも訴えかけられるバーンの音楽性が健在であることにそのたくましさを感じる。決して時の流行に乗っただけのニューウェイヴではなかったと思うのだ。

David Byrne/American Utopia (Warner Bros)

ミュージック・マガジン 2021年5月号

(ミュージック・マガジン)

David Byrne’s American Utopia/Burning Down The House

https://www.youtube.com/watch?v=hldMkNnbcog

David Byrne’s American Utopia

https://www.youtube.com/watch?v=TslTH7hOKY4

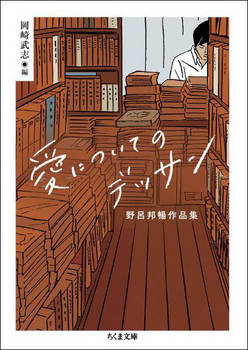

野呂邦暢『愛についてのデッサン』を読む [本]

野呂邦暢『愛についてのデッサン』を文庫本で読む。芥川賞作家とのことだが知らなかった。なぜ読んだのかというと古書店主が主人公の小説だということだからである。古書店は現在、すでに時代遅れの存在になっているのかもしれないが、そのように思わない人のための話としてはうってつけである。

主人公・佐古啓介は古書店主というとついイメージしてしまうような老人ではなく、25歳の若者である。父親の遺した古書店を引き継いだのである。古書店は阿佐ヶ谷にあって、間口一間のごく狭い店舗という設定になっている。

店には本ならなんでも置いてあるわけでなく、小説・歴史・美術関係の本しかなくて、しかも自分の好きな作家だけを選択するという、ある意味わがままな方向性の古書店である。オリジナルは1979年に刊行されたとのことだが、その後、古書店も次第に変貌し、たとえば絵本だけの古書店とか、住宅街の中にぽつんとある店舗とか、それまでのイメージとは異なる古書店も出現してきたということもあって、なかなかやるじゃん! と思ったのだが、さらにその後、古書店に限らず町の中から新刊書店も消えつつあるというのが、昨今の嫌な情勢である。

表題作の 「愛についてのデッサン」 は6つの短編の連作になっていて、ややミステリー風味なのだが、でもミステリーではない。古書の話と旅の話が絶妙にからみあっていて、しかもとても読みやすくてそれでいて格調の高い文章で、作家の技倆の高さが感じられる。

詩集が、それもあまり知られていない詩人の詩集がストーリーの重要なアイテムとなっていて、そして自筆原稿という、もっとマニアックな部分に話がおりて行く。けれどそれだけでなくて、父と息子の関係、それぞれの過去の話、恋の話などが語られるのだが、そして最後に父の歌集に辿り着くのだが、それらは錯綜することなく整然とした静謐な美学に満ちていて、解説者の岡崎武志は、野呂を 「梶井基次郎の後継者」 と評しているがそういう見方もできるのかもしれない。

「愛についてのデッサン」 以外に幾つかの短編が収録されているが、「隣人」 という作品はブラックなポトラッチで少し笑う。好きなのは 「恋人」 という短編で、この冒頭は非常に美しくて、かつ技巧的で、分析しようかと思ったがそんなことをしたら、かえって下品なので思いとどまった。一種の懐かしさのような、その時代を如実にあらわしている書き方で、それでいて古くなっていない。不思議な作家だなとも思う。42歳で亡くなってしまったのが惜しい。

歌集といえば最近は川野芽生の『Lilith』、そして穂村弘の『シンジケート』の新装版を買った。川野芽生の帯には山尾悠子の推薦文がある。そして装幀の色彩が早川書房から出たヴァージニア・ウルフの『波』新訳版と雰囲気が似ている。この前、書店でみたら『Lilith』は再版になっていた。

穂村弘の新装版はマテリアルが今過ぎて、でもプラスチックは劣化するぞ、といらぬ心配をしてしまう。サイン本でした。ヒグチユウコの絵、帯の言葉は大島弓子。

愛についてのデッサン——野呂邦暢作品集 (筑摩書房)