ローリング・ストーンズ the TAMI Show 1964など [音楽]

Charlie Watts (relevantmagazine.comより)

ローリング・ストーンズはよくビートルズと比較されて語られるが、ビートルズの実質的な活動年数とストーンズのそれとはあまりにも違い過ぎていて、グループの持続時間ということだけで考えるとこれはちょっと別のものなのではないかと思ってしまう。

ストーンズのレコードを私に貸してくれたのはA君で、確かまだそんなに親しくなかったはずなのに簡単にLPを貸してくれたのだがそれがどのアルバムだったのか覚えていない。でも繰り返し聴いたことは覚えている。〈Mother’s Little Helper〉や〈Under My Thumb〉とか〈Take It or Leave It〉が好きでたぶん今でも歌えるので、貸してもらったうちの1枚は《Aftermath》だったような気がする。

なぜか私にレコードを貸してくれた友人は複数にいて、それは優しい友人が多かったからなのか、滅多にレコードなど買えなかった頃の私にはとてもラッキーな環境だったのかもしれない。

そしてA君はドラムを叩いていたのだが、だからといってチャーリー・ワッツが云々みたいな会話はしなかったような気がする。というより私は、まだストーンズのひとりひとりの名前もよくわからなかったからなのだと思う。

だからストーンズのレコードはほとんど持っていなくて、CDを買ったのはかなり最近になってからで、あ、この曲知ってる、と再確認してみたりしたのだった。それにストーンズはイギリス盤とアメリカ盤の収録曲が異なっていたりするようなのだが、そんなことも知らないでいた。だからリスナーとしてはかなり雑な聴き方しかしていないのだが、でもその程度が一般リスナーとしては標準なのではないかと思う。

ロックをやっている人は 「ロックはベースとドラムが肝心」 みたいなことをよく言うが、そんなことも最初は信じていなくて、そう言っている人を 「なんかカッコつけちゃって」 と思っていて、今振り返るとメチャメチャ恥ずかしい。

ただ、ドラマーってすごくオカズが多くて、延々とドラムソロやるみたいな人がうまいという評価をよくされるけれど、もちろんそういうドラマーっていうのはうまいんだろうけれどでもそんなに心惹かれることはなくて、地味に見えて堅実なんだけれどちゃんとリズムがキープされてる人のほうが私は好きだ。そしてチャーリー・ワッツはまさにそうしたドラマーだったのだと思う。

the TAMI Showというのは1964年の、まだごく若いストーンズが見られてとても好きです。この生き生きとした感じがイイ。でもそういう初期の頃から最近の演奏までずっと辿って行くと、年齢を重ねて老いて行くのはとても良いことなのだとあらためて思ってしまうのだ。

The Rolling Stones Live on the TAMI Show 1964

https://www.youtube.com/watch?v=cuCYEu8Cq0I

The Rolling Stones/Paint It Black

Live at Tokyo Dome 1990

https://www.youtube.com/watch?v=7Xw0480pdZ4

The Rolling Stones/Jumpin’ Jack Flash

live 2015

https://www.youtube.com/watch?v=_n0i6K8V2o0

Music BloodでAwesome City Clubを聴く [音楽]

MUSIC BLOOD (日本テレビ) より

日本テレビ8月13日放送の《Music Blood》はAwesome City Clubだった。Awesome City Club (オーサム・シティ・クラブ) は最近、タイアップ曲で俄然名前が知られてきた印象だが、私はこのグループの生成を知らなくて、この番組の後、早速調べてしまったりした。それによると、グループとしてはかなり以前から活動していたのだがメンバーが5人から4人になり、そして3人になっていることなど、きっといろいろあったのだろうけれど、とりあえず今の音が気になることは確かだ。

《Music Blood》の番組構成がまるで《関ジャム》みたいで、音楽番組が皆こんなふうに楽理責めで七面倒くさいように思われてしまうとちょっと困るかなとも思うのだが、でも内容的にはとても面白い。

今売れている〈勿忘〉(わすれな) は映画《花束みたいな恋をした》のインスパイアソングとのことで、インスパイアソングって何それ? とツッコみたいが、そういうのもありなのだろうと思うことにする。

この映画は坂元裕二脚本とのことで、あ、なるほど、なのだけれどドラマ《カルテット》の残像があるのなら松たか子つながりで《大豆田とわ子と三人の元夫》のほうなのかもしれない。ちなみに《カルテット》はメディアを買いました。レモンレモン。

Awesome City Clubは男性ヴォーカル、女性ヴォーカル、ギターという3人で、しかも3人の組み合わせのルックスがてんでんバラバラな感じがして、でもそれがいい。だってTHE ALFEEだって3人の見た目はかなりちぐはぐだし。

〈勿忘〉が突き刺さったのは男声だけで始まって、それが2人のデュエットになるところで、Music Bloodによればハモりは必ずしも3度や5度ではないとのことだがそんなことはどうでもよくて、ああ、こういう曲のつくりかたが認知されてきたんだというのがとても新鮮で心地よい。

曲の作り方は今、流行りのシティ・ポップと言ってしまえばそうなのかもしれないけれど、一癖あって屈折している。ストレートに明るいシティ・ポップではない。音楽ナタリーの 「1990年代生まれが作る渋谷系プレイリスト」 という古い記事を読むと、リアルタイムではない世代が渋谷系楽曲を10曲ずつチョイスする内容で、オーサムのヴォーカルであるPORINはORIGINAL LOVEの〈接吻 kiss〉を1曲目にあげている。一方、松尾レミ (GLIM SPANKY) はカヒミ・カリィの〈ELASTIC GIRL〉なのでちょっと驚く。そしてPORINはピチカート・ファイヴの王道〈東京は夜の七時〉を選んでいるのに対し、松尾レミが選んだピチカートは〈トゥイギー・トゥイギー〉で、それぞれの個性が出ていて面白い。なにより小西康陽の影響力はとても広いのだとあらためて思ってしまう。

といって、同じく音楽ナタリーでのもっと古い記事では、オーサムが5人の頃の《Awesome City Tracks 2》に収録されている〈GOLD〉のことを 「まるで昔のマイブラ」 なんて言っているのはピント外れで、音楽ライターといってもこんなもんなのか、とも思うのだけれどこういう視点もこれはこれでまた面白い。それにこの2枚目のミニ・アルバムに入っている〈アウトサイダー〉は心惹かれる曲なのだ。5人の演奏はとてもまとまっていて、このユニットが失われてしまったのは惜しいと感じてしまう。そしてこの古い映像ではPORINは野宮真貴のたたずまいそのものだ。

と思いつくままに書いただけだが、とりあえずアルバム《Grower》を少し聴き込んでみようと思う。

リンクしたTHE FIRST TAKEの〈勿忘〉では弦楽を使っているのにもかかわらずおそろしくノイジーなギター、そして一瞬の暴力的なピアノのグリッサンドに強いメッセージ性を感じてしまう。

Awesome City Club/Grower (cutting edge)

土井裕泰/花束みたいな恋をした (TCエンタテインメント)

![花束みたいな恋をした 豪華版 [Blu-ray] 花束みたいな恋をした 豪華版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41zTgqj2-+S._SL75_.jpg)

Awesome City Club /勿忘 (THE FIRST TAKE)

https://www.youtube.com/watch?v=RbvaTmbXe6w

Awesome City Club/夏の午後はコバルト

(Special session) ドラマ「彼女はキレイだった」オープニングテーマ

https://www.youtube.com/watch?v=FaPocSGznDc

Awesome City Club/アウトサイダー

https://www.youtube.com/watch?v=RajV0aqK0C8

YOASOBI UTライヴ [音楽]

遅ればせながらYOASOBIのUTライヴを観る。

7月4日にユニクロとのコラボで行われた生配信ライヴである。場所は有明のユニクロ本部内で幾つかの場所を移動しながら演奏された。現在、そのときの映像をYouTubeで視聴することが可能である。

音楽も映像も美しく、それでいてライヴの疾走するような緊張感もあって、あらためてこのユニットの実力を知ることになる。そして藤本大輔による衣裳も素晴らしい。ジャケットの後ろ側の裾プリーツ、足首を締めたルーズなパンツで、落ち感のある素材のスーツ。

セットリストは次のようである。

1. 三原色

2. ハルジオン

3. もう少しだけ

4. たぶん

5. 怪物

6. アンコール

7. 夜に駆ける

8. ハルカ (with 大阪桐蔭高校吹奏楽部)

9. 群青 (with 大阪桐蔭高校吹奏楽部)

YOASOBI

Ayase (key)

ikura (vo)

*

AssH (g)

やまもとひかる (b)

ミソハギザクロ (key)

仄雲 (ds)

ユニクロのサイトにダイジェスト版がある。

またフルの映像も複数にあるが私が観たのは下記のリンクである。

ベストトラックは〈怪物〉だと私は思う。

UT×YOASOBI SING YOUR WORLD (ダイジェスト)

https://www.youtube.com/watch?v=wEeL625chFc&t=1s

YOASOBI LIVE 生配信ライブ UT×YOASOBI (フル)

SING YOUR WORLD

https://www.youtube.com/watch?v=GkXxuRp3qzM

30年前の雑誌を読む —『レコード・コレクターズ』マイルス追悼号 [本]

先日、古書店で古い音楽雑誌を何冊か購入したことを書いたが、そのうちの1冊『レコード・コレクターズ』の1991年12月号は 「追悼特集 マイルス・デイヴィス」 で、彼の逝去 (1991年9月28日) 直後にまとめられた内容となっている。30年前の雑誌なのにパッショネイトな内容で思わず深入りしてしまった。

というのはRhino (EU) 盤の《Merci Miles! Live at Vienne》というライヴ録音が出たばかりだったからで (買ったけれどまだ聴いていません)、このライヴは1991年7月1日、フランスのヴィエンヌ・ジャズ・フェスティヴァルを収録したCDである。だが、たしかこのライヴそのものの映像ではなかったと思うのだが、幾つかの晩年のライヴ映像を見ていると、マイルスの近くにサイドメンが寄り添うように立って、まるでマイルスを補助して介護しているかのように思える演奏があって、音の良否以前に、もしもし大丈夫ですか? みたいな印象を強く受けてしまったのだ。実際、もはや大丈夫ではなかったのだろうが、アガルタ/パンゲアを最期にそれ以降のマイルスは神通力を失ってしまったのだろうということが見て取れる。

30年前の『レコード・コレクターズ』は紙も焼けてしまって、レイアウトも時代がかっていて、さすが20世紀と思わせられるのだが内容は特集だけにとどまらずおそろしく濃い。さすが中村とうようである。

もちろん1991年時点での雑誌であるから、まだリリースされていないアルバムもあるし (たとえば公式ブートレグのような)、その当時を考えながら読まなくてはならないが、書かれていることはその後のマイルス批評の論調とそんなに変わるものではない。つまりその時点でのある程度の定まった評価はその後もずっと継続しているということで、まさにジャズの巨人といえよう (揶揄して言っているのではありません)。

そうした中で一番目立つし気になるのは《In a Silent Way》に対する評価である。《In a Silent Way》(Recorded: February 18, 1969 / Released: July 30, 1969) はいわゆるエレクトリック・マイルスになってから3枚目のアルバムで《Bitches Brew》(Recorded: August 19−21, 1969 / Released: March 30, 1970) の前哨と位置づけられることが多く、その評価も好悪が極端に出ることで知られる。

この『レコード・コレクターズ』の特集の中でも、後藤幸浩は 「『イン・ア・サイレント・ウェイ』というフヤケたロックとでも言えそうなアルバム」 (p.29) とこきおろしているし、湯浅学は自身の記事ではそれほど悪く書いていないのに、鼎談の中では 「『イン・ア・サイレント・ウェイ』が一番悪い。あれが諸悪の根源でしょう」 (p.33) といってフュージョン批判をしている。

だが好きなアルバムのアンケートでは、相倉久人とピーター・バラカンはこれ1枚に《In a Silent Way》を推している。この毀誉褒貶は連綿と続いていたようだが、最近では《In a Silent Way》の好感度が上がってきているように思える。

リスナーの中には《In a Silent Way》が編集されたアルバムであること、穿った言い方をすればテオ・マセロによるコラージュ音楽であるということで忌避する場合もあるようだ。それは《The Complete In a Silent Way Sessions》という完全盤、あるいはタネ明かし盤が出たことによってより明らかになった (米盤:Columbia 65362 / Released: October 23, 2001; 国内盤:Sony Records SICP-35 / Released: November 28, 2001. リマスター・米盤:Columbia C3K90921 / Released: May 11, 2004; リマスター・国内盤:Sony Records SICP-924 / Released: November 23, 2005)。

この手法を知ったとき私が連想したのはヘルベルト・フォン・カラヤンであって、つまりメディアの作り込み方を当然のように考えていたという点において2人は似ている。

Miles Ahead: A Miles Davis websiteの中にマセロのエディットの詳細が示されている。

http://www.plosin.com/MilesAhead/Sessions.aspx?s=690218

こうした点に対して簡単に私見を述べれば、《In a Silent Way》は《Bitches Brew》の前哨アルバムではなくて《Miles in the Sky》と《Filles de Kilimanjaro》というエレクトリック化以降の連続としてとらえれば納得できるのではないかと思う。それはキーボードがハービー・ハンコックからチック・コリアへ、ベースがロン・カーターからデイヴ・ホランドへ、次第に交換されてゆく状況からも感じられる。そして最後にはトニー・ウィリアムスも淘汰されてしまうのだ。

《In a Silent Way》についてはそんなに悪くはないが、かといって今の耳で聴くとそれほどに画期的といった内容でもないように思える。マイルスの吹いている部分はスタイリッシュであまりドロドロとしたものを感じない。アルバムの生成過程がわかってしまったこともあるが、冗長な部分が無いかわりにエディットが妙に鼻につく部分も存在する。

ただ私の印象でいえば、こうした初期エレクトリック・ジャズの時代のキーボードはマイルスに限らずほとんどがローズ主体であるが、その一面的で無個性な音色が私の嫌うところである。この時代特有のテイストをあらわしているといえばまさにそうなのかもしれないが、単純にアタックがのろいこと、そしてそのモコモコした感触が本来弾きたかったキーボード奏者のソロのコンセプトを制限してしまっているのではないかという危惧を感じるのだ。もっともあのローズの音がフュージョン初期の雰囲気を如実に持っているともいえるので、私の感性にはローズの音色が合わないというだけなのかもしれない。

*

大瀧詠一《A LONG VACATION》40th Anniversary EditionはSACD盤が出ましたがハイブリッドではなくシングルレイヤーでした。そのためSACDプレーヤーでないと再生できません。価格も高いので一番廉価でオススメなのは通常盤CDなのではないかと思います。アナログも追加生産がされていますのでそれも選択肢のひとつです。

通常盤

https://www.amazon.co.jp/dp/B08KWSJ5MR/

SACD盤

https://www.amazon.co.jp/dp/B0933NRZFJ/

Merci Miles! Live at Vienne (Rhino)

Miles Davis/In a Silent Way (Columbia)

Miles Davis/In a Silent Way (Full Album)

https://www.youtube.com/watch?v=YHesqaMhh34

100分de名著『果てしなき 石ノ森章太郎』を読む [コミック]

手塚治虫、萩尾望都に続く別冊100分de名著のマンガ家第3弾は『果てしなき 石ノ森章太郎』である。

だが石ノ森章太郎 (1938−1998) をどのようにとらえるのべきなのかは意外にむずかしい。手塚治虫や萩尾望都のような 「これが代表作」 と言い切れるような作品がない。「ない」 といったら語弊があるのかもしれないが、たとえば『サイボーグ009』のような、まずマンガ作品がその基礎にあるものをあげるべきなのか、それとも《仮面ライダー》のようにテレビドラマのコンセプトを提示した人として考えるべきなのか、年代によって違いがあり、それぞれの視点が存在する。

評者のひとり、名越康文は『サイボーグ009』をとり上げているが、その最期の 「天使編」 「神々との闘い編」 (共に1969年) はいずれも未完であり、そしてそこまでが『サイボーグ009』である、と結論づけている (p.77)。その後の009は 「評価が難しい」 というのだ。

夏目房之介は『左武と市捕物控』について述べているが、「私たちの世代にとっての石ノ森はここが最高峰」 であり、以降の作品は 「終わったな」 とまで言い切っている (p.123)。そしてテレビアニメや特撮ヒーローもののプロデューサーであったことを評価すべきなのだが、石ノ森の生前、それを伝えることができなかった、なぜなら石ノ森がその価値を認めたがらなかったからだという。

宇野常寛は1978年生まれなので、最初に 「仮面ライダー」 があり、石ノ森章太郎は特撮番組のクレジットにやたらに出てくる名前の人という認識があって、石ノ森のマンガ作品を読んだのはその後からであったと語る。ゆえに石ノ森章太郎は有能なコンセプターであったと意味づけるのだ。

つまりわかりやすく位置づけるのなら、1955年のデビュー作 「二級天使」 から1968年の『左武と市捕物控』を経て1970年頃までがマンガ家の時代、1971年の《仮面ライダー》放送の頃から1998年までが、もちろんマンガも描いているのだが、プロデュース業の時代というのが、ほぼ共通の認識である。

そんな中で、1964年の『週刊マーガレット』に連載された『さるとびエッちゃん』(雑誌掲載時のタイトルは 「おかしなおかしなおかしな女の子」) へのヤマザキマリの分析が目を惹く。『さるとびエッちゃん』はギャグマンガであるが、エッちゃんは性格的にクールであり、ストーリー全体がシュールであるとヤマザキはいう。

そして、

彼女は自分の周りで起こっている事象に対して、いろいろ思うことはあ

っても、押し付けがましい正義感も、ああするべき、こうするべきとい

った主張もない。石ノ森が意図したものなのか、エッちゃんというキャ

ラクターを作った時点でエッちゃんが勝手に動き出したのかは分からな

いのですが、その点でも唯一無二な漫画だと言えます。(p.25)

と書く。つまり、

何が正しいのか悪いことなのかは彼女が判断をしているわけではない。

自己主張や自我意識がない。そもそも漫画のセリフに 「わたしは」 とい

う表現がほとんど出てこないのです。(p.27)

それが石ノ森の、世界に対するスタンスなのではないか、とヤマザキは言っているようである。

いくらギャグマンガとはいえ、そのヒロインであるエッちゃんに感情移入しにくい、むしろ感情移入されることを拒んでいて、何も求めずただ生きているだけというその態度は、承認欲求であふれかえっている現代の情勢と対極にありそこから学ぶことはたくさんある、とヤマザキはいうのだ。それでいてそのクールな立ち位置であるはずのエッちゃんから滲み出る悲哀があり、それが物語の深さだともいう。

また、話がちょっとズレるが、このヤマザキの指摘の中で 「エッちゃんというキャラクターを作った時点でエッちゃんが勝手に動き出した」 のかもしれないという表現をしているのが同業者としての共感でもあるようで、やはりそういうことがあるのだなと納得する。

そして石ノ森章太郎の特徴的な作品として取り上げられているのが『章太郎のファンタジーワールド ジュン』である。『ジュン』(1967) は手塚治虫の立ち上げた雑誌『COM』に連載された実験的な作品で、コマ割りの斬新さ、ほとんど言葉のない作画など、詩的なその方法論に手塚治虫が嫉妬したといういわくつきの作品である。夏目房之介はセンチメンタル過ぎると言っているが、逆にいえばそれは石ノ森のピュアな精神構造がそのまま露出してしまった結果であり、特にテクニック的なコマ割りの革新性 (コマ割りは田の字でなくてもよいし、ワク線は常に必要ないということ) がその後の萩尾望都などの作品に影響を与えたことは確かである。

竹宮惠子はその当時、編集者から 「少女マンガは日常的な題材でないとダメだ」 と言われていたがそれを打破したのが石ノ森で、それにならって少女マンガにSFを導入してみようという試みとして描いたのが 「ジルベスターの星から」 (1975) であったとインタビューで述べている (p.45)。

名越康文は『サイボーグ009』について、サイボーグにされてしまった違和感という形容をしているが、つまり身体を無理矢理に改造されてしまったことは喜びでも何でもなく、マイナスの作用として働きながら、でもそれでも生きていかなければならないということであり、それはさるとびエッちゃんよりも、よりシビアな悲哀であって、一種の諦念ないし虚無感の実相である。

そうしたサイボーグの違和感は《ブレードランナー》のレプリカントの悲哀と通底していて、つまり石ノ森はリドリー・スコットなどよりずっと以前にヒーローないしはアンチヒーローのセンシティヴィティを描いていたのだといえる。

かつてヒーローは明るい太陽であるだけの存在だった。たとえばスーパーマンがそうである。だがクリストファー・ノーランの描いた《ダークナイト》のバットマンは、もともと翳のあるヒーローであったにせよ圧倒的にダークである。それは世界が次第に複雑系に変化していったというよりは、むしろ劣化していったと考えるほうが自然である。

また少し話題がズレるが、ヤマザキマリによればイタリアでは『ドラえもん』と『クレヨンしんちゃん』が全くウケないのだとのこと。東南アジアでもスペインでもウケているのにイタリアではウケない。なぜならドラえもんがすべて解決してくれて、のび太がそれに依存しきっているのが不評なのだ、と。その点、『さるとびエッちゃん』は自立していてヴィットリオ・デ・シーカなどにみられるネオリアリズモ的なテイストがあるともいう。このあたりは、さすがイタリア、芯があるなぁという気持ちで読んでいた。

『ジュン』に出てくる少女は年齢を超えた存在であり、つまり幼いようでもあり、老成した女の仮の姿のようでもある。だが私は竹宮惠子の『私を月まで連れてって!』(1977−1986) のニナ・フレキシブルがそのヴァリエーションではないかと連想してしまう。性的でないロリータはその分、かえって蠱惑的だ。

石ノ森章太郎/ジュン

100分de名著 果てしなき 石ノ森章太郎 (NHK出版)

村上春樹『古くて素敵なクラシック・レコードたち』・2とその他のことなど [本]

新聞に『古くて素敵なクラシック・レコードたち』について村上春樹自身が語っている記事が掲載されていた (朝日新聞2021年8月1日朝刊)。タイトルに 「名盤は自分の耳で決めなくちゃ」 とある。コロナ禍の中で自宅にいる時間が多かったのでレコードを、それもクラシックのレコードをずっと聴いていた成果がこの本なのだという。

そのようにして聴いた中から何枚かのレコードを選ぶということについて村上は、

選ぶということは、自分を試されることだと僕は思っています。たとえ

ば僕は、ベームやワルターのような巨匠より、マルケビッチやフリッチ

ャイみたいな 「個」 が出る指揮者の方が好きなんですが、そういうとこ

ろからも僕という人間のテイストが浮かび上がる。僕という人間が照射

されるんです。

という。そしてこれこそが名盤といわれているようなものは結果としてほとんど選んでなくて、つまり世の中の一般的な評価と村上の評価とは必ずしも合わないのだともいう。

僕がこの本で一番言いたかったのは、「自分の耳を信じてほしい」 とい

うことです。これが歴史的名盤だとか、この演奏家が偉大だとか、そう

いう情報はいまの時代にはいっぱいある。でも、そういうのはやっぱり

自分の耳で決めなくちゃいけないことなんです。自分で決めるってのは、

ものすごく骨の折れる作業です。でも、それをやらなければ、音楽を聴

く意味はないんじゃないかと思うんですよね。

これはいつも私が書いていることと同じでとても納得。私も音楽評論家のいうことを必ずしも信じないし、ましてamazonなどの購入者の評価などはギャグの対象でしかない。だからこの村上の本にしても同じで、参考にはするけれどその評価をそのまま鵜呑みにすることはできない。翻って、私の書いていることだって単なる参考にしていただけたらという程度であって信用などされたら困るのである。最後は自分の耳と、自分の経験値と知識しか信用するものはないのだ。だから数多くの演奏を聴くことは必要なのかもしれないが、必ずしも多くを聴けばいいというものではなくて、まるでその音楽に対して疎くても、むしろそのほうが真実を聴きやすいということもあるようにも感じる。

また時代によって音楽に対する感覚は変化する。村上は 「戦前に演奏されたバッハは、いまの時代のバッハとは全然違う」 と語るが、さらにいえばたとえ戦後の演奏であっても、カール・リヒターのバッハと昨今のピリオド楽器によるバッハは全然違う。これはしかたがないことなのだ、と思う。

ただ、村上春樹はいわゆる巨匠芸をあまり好まないと言っているが (だからフルトヴェングラーもほとんど持っていないとのこと)、メディアがレコードであるため音源は50〜60年代に録音されたものが中心であるとのこと。そのため、やはり過去の巨匠か巨匠に近い演奏者たちがどうしても多くなってしまっているのは否めない。たとえばヴァイオリンにしてもオイストラフやハイフェッツといった人たちが選ばれている。ここが私の嗜好と一番違うところで、オイストラフは確かにヴァイオリン界における巨匠で、文句を言わせない風格を持っているが、私にはあまり面白く聞こえない。これは村上春樹のニュアンスにもなんとなくあらわれていて、良いのか悪いのか微妙にわからない部分がある。でもそのような微妙さが実際にあるのだろう、と私は勝手に解釈している。

クラシック音楽の場合、最初に聴いたものが刷り込まれてそれがその後の音楽聴取に作用するということも私の持論であるが、そしてたとえばまだ子供の頃、私が最初に聴いたメンデルスゾーンのコンチェルトはハイフェッツなので、繰り返し聴き込んだことがあるのかもしれないが、そのハイフェッツの細かいニュアンスがすでに刷り込まれていて、それに対するプラスマイナスで後進の演奏者を評価してしまう傾向は私の中で確かに存在していた。

でも、特にオイストラフの場合、私の感覚ではこういう音はすでに古いという印象がどうしても湧いてきてしまう。私のメインのメディアはCDなので新旧録音のどちらを採るかといえば新しい録音を聴いてしまうし、また巨匠芸でなくて危ういとも思える演奏でも妙に気に入ってしまう音楽というのは存在するように思えるのだ。もっといえば確実に安定した演奏は面白みがかけている。スリルがないのだ。

実は細かいことをいえばある日、YouTubeにあった映像のメンコンのある箇所が気になっていろいろと比較して聴いていたのである。そこでわかったのは楽譜に書かれていることは意外にアバウトであって、そこから無限のニュアンスが生まれること、そして必ずしも完璧な演奏が感動を起こすとは限らないということなのだが、これはあまりに些末なことなのかもしれなくて、いまだにこのブログには書けないでいる。そしてまたそれは10年前の私だったら同じように感じたのだろうか、あるいは10年後にはどうだろうか、という疑問も残るのである。音楽を聴くという行為はそのように移ろいやすいものなのかもしれない。

*

この前、古書店で買った古い音楽雑誌を読んでいるのだが、その雑誌で特集されているビートルズのアルバムは、その雑誌の発売時点でもすでに過去の作品になっていて、ところがそれに対する評価というのが今のとは微妙に異なっていて、こういうのもまた音楽に対する印象のうつろいやすさをあらわしているのかもしれない。

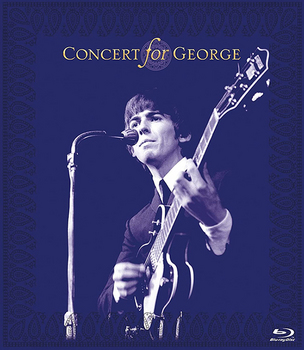

そんな中でジョージ・ハリスンが亡くなって1年後に開催された追悼コンサートの映像を見つけて聴いていた。〈While My Guitar Gently Weeps〉、リードをとっているのはエリック・クラプトンだがダーニ・ハリスンの初々しさがちょっと良い。

ギター・マガジンにはレイドバックという別冊のシリーズがあって、内容的にはまさにレイドバックな懐旧本なのだが、Vol.6はフライングVを持った池田エライザの表紙がカッコイイ。

ユニヴァーサル・ミュージックから 「ロック黄金時代の隠れた名盤」 という廉価盤が発売されていて、気になるものを幾つか聴いている。今、聴いているのはサンディ・デニーで、彼女も夭折の人だけれど、これはそのうちあらためて書こうと思っている。

そのシリーズ第2弾は9月発売だが、ジョニ・ミッチェルの《Wild Things Run Fast》だけ唐突に入っている。ヴァンゲリスが5枚もあるのは驚き。

村上春樹/古くて素敵なクラシック・レコードたち

(文藝春秋)

ギター・マガジン・レイドバック Vol.6 (リットーミュージック)

While My Guitar Gently Weeps (Concert for George, 2002)

https://www.youtube.com/watch?v=CrTMc2i6Lzc

My Sweet Lord (Concert for George, 2002)

https://www.youtube.com/watch?v=1EORbL8N-R8