棘と針 — ジョン・ケイルのドローンとリゲティ《Clear or Cloudy》 [音楽]

ジョン・ケイル John Cale に《New York in the 1960s》というCDセットがあって、すべてが真っ黒のデザインで、真っ黒の木箱に入っているのだが、この木箱の塗料が臭くて、それに一度聴いたらうるさいだけなので、ずっと隔離しておいた。するとさすがに最近はニオイが抜けてきたようである。

とりあえず1枚目を聴いてみたら、案の定やっぱりうるさいが、いままで持っていたヴァイオレントな先入観とはやや異なり結構聴ける。すごく息の長いドローンで少しずつ音が推移していくのだが、ずっと通奏低音のように鳴っているノイジーな部分を自分の中で聴覚からカットすると、素朴で快い骨太な音が残る。

ケイルはヴェルヴェット・アンダーグラウンドのオリジナル・メンバーだが、もともとはクラシック系の人で、《New York in the 1960s》は1965年〜1968年に録音されたことになっているので、つまりヴェルヴェッツの活動と並行して制作されたものと思われる。発売されたのは数十年を経た2001年だ。

ドローンといっても当時は今のように楽器も機材もないので、すべては手作業だから、その音はヴェルヴェットのように緻密で上品な毛足ではなく、毛の1本1本が太くて、荒っぽく粗雑な手触りだ。それがかえってその時代としての味を出しているのかもしれない。

当時の現代音楽系の人たちは、曲が売れるはずもなく、クスリを売ったりするのを商売にしていたことが多かったらしい。こうした単調に聞こえるドローンも、そうしたものを使用した状態で聴いていたのだとすれば、きっと一種のトランスだったといっていいのだろう。

もっとも 「結構聴ける」 という表現は音楽史的立場から見た感想であって、単純に音楽として聴く場合、《New York in the 1960s》はリピートには耐えにくい作品であるかもしれない。

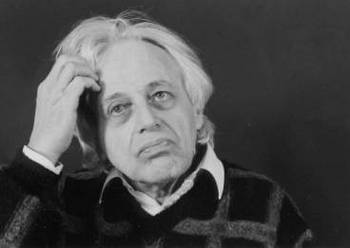

↑Warhol and The Velvet Underground

そこでリゲティ Ligeti György Sándor を聴いてみる。ケイルとリゲティ、いきなり何の脈絡も無いように思われるかもしれないが、私にとってリゲティの音はヴァイオレントな音であるという印象があって、その連想がリゲティを選んでしまったのである。

だが、一杯に持続音を鳴らし続けるケイルの音と較べるとリゲティは普通にクラシック・ミュージックで、その峻厳さからくるイメージを私が勘違いしていただけなのかもしれない。

グラモフォンに《Clear or Cloudy》というリゲティの作品集CD4枚組があって、これはリゲティを知るのには手頃な内容だと思う。

CDの1枚目は小編成な室内楽作品でまとめられている。この中で好きなのは冒頭に入っている無伴奏チェロ・ソナタ Sonata for Solo Cello (1948-1953) だ。チェロの音には私は偏見があって、時にラグジュアリーな香りがして、そこに音楽以外の夾雑物を感じて敬遠してしまうことがあった。だがリゲティのこの曲は、そうした私の偏見を打ち破る、暗い輝きを持った曲だ。

2つの楽章から成る初期の作品であるが、ごくゆったりとした第1楽章 Dialogo—Adagio, rubato, cantabile と急速な第2楽章 Capriccio—Presto con slancio のどちらも緻密で、コダーイの無伴奏チェロ・ソナタ op.8 を連想してしまう。コダーイの曲に較べれば小ぶりだが、リゲティが同じ無伴奏ソナタとして意識していたことは確かだ。ただセント・コンラッズ・チャーチという場所の録音のためかホールトーンが多過ぎて、こういう音はちょっと苦手である。

最も強い印象を与えてくれるのは2つの弦楽四重奏曲である。

弦楽四重奏曲第1番 Métamorphoses nocturnes (1953-54) は全体が17の短いセクションから構成されているが、ほぼ途切れることなく演奏される。初めて聴いたときの印象はバルトークである。リゲティ自身、バルトークの3番と4番のカルテットからインスパイアされたと言っている。バルトークのフォロアーとして、よくヒナステラの名前が挙げられることがあるが、同じハンガリーということも含めて、このリゲティの曲のほうがバルトーク的である。

セクション毎に緩急が交互のように現れるが、緩徐部分は静謐さと強奏の対比というかたちが多い。8番目のTempo di Valse, moderato, con eleganza, un poco capricciosoの柔らかな不安のように溶けていくワルツがこの曲の中心を成しているといえるのかもしれない。

弦楽四重奏曲第2番は1968年の作品で、ラサール・クァルテットに捧げられているが、演奏しているのも当のラサール・クァルテットである。

極端な静謐さの持続の中に時々あらわれる強奏のコントラストという点では第1番と同様だが、音の微細なずれによって一種の酩酊感のようなものが醸し出されているのがこの曲の特徴でもあり、リゲティの特徴的な手法であるともいえる。

たとえば第3楽章はすべての楽器がピチカートで始まる。まるでバルトークのように。ただリズムが少しずつずれていって、つまり第1ヴァイオリンが5連符、6連符、7連符、8連符と刻んでいくとき、第2ヴァイオリンはそれに1パターン遅れて4連、5連、6連、7連で重なってゆく。ヴィオラはさらに遅れて4連、4連、5連、6連となり、それによって全体から聞こえるリズムの総和は、微分音ではなく 「微分叢」 とでも形容したらよいのだろうか、ヴェルヴェットの緻密さのように安定してしっとりとした毛足でなく、この世のものでないかのような、細かく微細に生えた棘のような針のような集合であり、しかしそれら全体は、とげとげしているようで実はそうではなく、しなやかで仄暗い。

第4楽章も荒々しい強奏と強奏との間にうっすらと持続するピアニシモな部分がノイズのようにも聞こえる静寂感を持っていて、密集した不協和な和声と複雑にかわるリズムの組み合わさっている曲である。

と、とりあえず書いてみたが、この曲をどのように形容したらいいのか、私の貧弱な語彙ではそれを示す言葉が見つからない。つまり言語で語り得ないところに存在するテーマを持っていて、それこそが音楽である。

第1番でバルトーク・フォロアー的だったその曲想は、第2番では、ベートーヴェンからバルトークを経て、バルトークが成し得なかったその向こうに行こうとする、正統的な (古典派と言ってしまってもいい) 弦楽四重奏曲の系譜に連なる曲なのではないかと私は勝手に思い込んでいる。

まだリゲティが存命の頃、実際に彼から指導を受けたという日本のクァルテットのレポートを見つけたので読んでみた。それによればこの第2番は全く楽譜通りに弾くことはかなり困難であるが、必ずしも忠実に音を出すということでなく、全体のイメージがリゲティの構想するものに近ければよいと言われたとのことである。リゲティはベートーヴェンの14番 cis-moll とバルトーク4番をかっていたそうで (4番の第4楽章はピツィカートだけで構成されていることで有名である/いわゆるバルトーク・ピツィカート)、構造の堅固さ、美しさにおいてもリゲティのこの2番はそれらに比肩する曲である。

John Cale/New York in the 1960s (Table of Elements)

György Ligeti/Clear or Cloudy (Deutsche Grammophon)

コメント 0