パテック・フィリップ・エキシビションに行く [アート]

パテック・フィリップ・ウォッチアート・グランド・エキシビション東京2023に行った。

簡単にいえばパティク・フィリップのメーカー展示会なのだが、いわゆる三大腕時計ブランドといわれるなかでもパテック・フィリップは孤高のメーカーであり、技術的にもデザイン的にも最高峰であることは確かだ。

ただ、最高峰過ぎるために、身近に目にすることは少ない。今回の展示はパテック・フィリップの昔の時計から現在の時計まで、機械式の腕時計とはどういうものなのかを見せてくれる貴重な機会である。

そもそも腕時計は、かつては細かな部品で組み立てられている機械式が主流であったが、廉価で高精度なクォーツの腕時計が出てきたことによって、腕時計のほとんどはクォーツになってしまった。そしてアナログな針表示でなくデジタルな数字で時刻が表示される製品が多数存在する。

だがスイスの高級腕時計メーカーはその機械式技術の伝統を守りながらすぐれた品位の製品を作り続けているのであり、それはテクノロジーにプラスしてアートの領域になってしまっている。

展示品にはシンプルなデザインの時計ももちろんあるのだが、非常に複雑で精緻な機構を持った製品が大半であり、単純に複雑であるということだけでなく、どのように動作させるのかという設計思想があるためだろうか、製品は優美で常に 「遊び」 があるように感じる。ホントはこんな機構なんていらないよね? と言ってしまうのは簡単なのだが、その 「遊び」 にこだわることこそがパテック・フィリップの神髄なのである。

エキシビションに行ってみると思っていたよりもずっと来客者数は多く、若年層の比率が高い。そして展示も多彩で、時計の裏表が見えるように展示されているコーナーもあり、全ての製品がノーブルで美しい。

技術者が時計の分解や組み立てを見せてくれるコーナーでは、背面に手元を拡大した画面が映し出され、おそろしく小さな部品の集積が機械式時計となっていることがよくわかる。小学生くらいの来客者に技術者が 「これがぜんまいになっている」 というような説明していたが、最近の子どもにぜんまい (薇発条) と言っても理解できるのだろうか、とちょっと思った。

数日前の朝日新聞の紹介記事のタイトルが 「買えない時計」 とあるように、簡単に買うことは不可能なメーカーなのだが、ステータスとしてパテック・フィリップを使用していた従来の顧客は消滅しつつあり、若い顧客を開拓するという意図があるのだとの解説である。といっても商談は無しで、あくまで自社の技術を知らしめたいとする考えのようだ。

翻って音楽とオーディオの世界を考えてみると、最近、アナログなレコード・プレーヤーが人気なのも、その面倒な操作方法やメンテナンスがかえって面白いとする傾向もあるようだ。日本人は概して手先が器用だったはずなのに、音楽メディアがCDになった頃からその器用さが失われつつあるような気がする。CDになり、そしてサブスクになることによってお手軽な操作が蔓延しつつあるそうした趨勢に逆らう意味でのレコード・ブームという部分も、きっとあるように思う。

展示会場は新宿住友ビルの三角広場 (東京都庁の西側にあるビル)。期日は6月10日から25日までであり、入場無料である。たとえば科学博物館が好きな人なら、きっと楽しめる展示会のはずである。

詳しくは下記へ:

https://www.patek.com/ja/

パテック・フィリップ・サイト動画より

ゲルハルト・リヒター展に行く [アート]

Gerhard Richter/Ella (2007)

ゲルハルト・リヒター展の今回の展示の核となるのはアウシュヴィッツへの屈折した視点の末に完成された《ビルケナウ》であることは間違いないのだが、それとともに喧伝されていたのがエリック・クラプトンの所有していたリヒターの絵画が2016年のオークションで高額で落札されたという卑俗な話題である。

そうした話題がプロモーションの一環として作用したのかどうかはわからないが、東京国立近代美術館は考えていたよりも多数の来客者で満たされていて、しかも上野の美術館の客層とは異なって、圧倒的に若い人が多かった。

クラプトンとリヒターは全く関係がない。クラプトンが音楽シーンにクリームとして登場した頃、それまでのポップ&ロック・ミュージックとは一線を画する曲構成はアヴァンギャルドだったのかもしれないが、そのソロがアブストラクトかと問われればやや違うと思う。私が最初に聴いたのは《Fresh Cream》というやや地味目なアルバムだったが、基本はペンタトニックであり、サイケデリックの残滓を引き摺っている歴史的演奏というふうにしかとらえられなかった。

『ユリイカ』2022年6月号のゲルハルト・リヒター特集号では、荒川徹がディストーションのギターを強引にリヒターと結びつけていて、無理があるけれどとても面白い視点であると感じた。(p.240)

だが同号のマルコ・ブラウのリヒターへのインタビューの中で、リヒターは 「まったくいちども興味を惹かれなかったのはポップミュージックです」 と語っている (p.70)。ピンク・フロイドのコンサートに 「紛れこんだ」 こともあるが、観客の多さには驚いたものの音楽には驚かなかった、とも言う。

続けてリヒターは、

ときに明確なタイトルを持っているのにもかかわらず、なにも物語らな

い器楽が存在しているということは、私にしてみれば抽象的に描いても

よいと認められているようなものです。(p.71)

と言っているが、これはクラシカルなインストゥルメンタルを想定しているのに違いない。

《ビルケナウ》について語るとき、基本的認識としていわゆるホロコーストとその後のドイツの歴史をどうしてもトレースしてみなければならない。『ユリイカ』の長谷川晴生に拠れば、特に西側に組み込まれた西ドイツは、邪悪な第三帝国の過去を克服したと当初は思われていたという。

しかし、敗戦後に一定期間が経過すると、戦後に自己形成した世代の者

たちは、そのような 「お約束」 に疑念を持つようになる。ドイツの過去

は果たして本当に克服されたのであろうか。(p.139)

そしてアンゼルム・キーファーの写真集《占領 (Besetzungen)》(1969) や、ジグマール・ポルケの《パガニーニ (Paganini)》(1982) がセンセーショナルで挑発的で露悪的であることによって、克服されたという認識が欺瞞であることを示すことになった。そうした手法のパターンのひとつとして、リヒターもアウシュヴィッツの写真とポルノグラフィとを合体する構想を持っていたが断念したとのことである。

過去は清算されたとする薔薇色の未来のような欺瞞へのアンチテーゼとしてキーファーが提示したような、ある意味、わかりやすい方法論をリヒターは結果として採らなかった。

リヒターの技法としてアブストラクト・ペインティングとともにあるのがフォト・ペインティングである。長谷川晴生はその技法について的確な解釈をしている。

リヒターの 「絵画」 は、それが敢えて写真を肉筆で絵画化するというフ

ォト・ペインティングであるのも手伝って、城郭や飛行機や人物が時と

してボカシをともなって単にそこにあるだけであり、いかなる文脈も与

えてくれず、そもそも作家がそれらの対象にいかなる態度を示している

のかを推察させてすらくれないのである。(p.141)

これがリヒター作品のわかりにくさだと長谷川は書くが、リヒターがインタビューで語っている 「なにも物語らない器楽が存在している」 という音楽に対する視点と、この 「そこにあるだけ」 とする態度は重なるものがある。

大作である《ビルケナウ》の生成過程についてはすでに有名なので省くが、田の字に並べられた4点の油絵と、それをデジタルコピーした4枚とが向かい合わせの左右の壁に配置され、正面の壁は巨大な暗い鏡になっている (つまり壁のかたちをコの字型とすれば 「コ」 の上下の横線の壁にあるのが絵画とそのコピー、「コ」 の縦線の部分にあるのが鏡)。

絵画本体とそのコピーが向かい合わせにされていることは、合わせ鏡の比喩であるが、鏡はそれを直接表現するアイテムであるはずだ。それなら4点の絵画と対面するのは4枚の鏡でもよいはずだがそうはならない。

それに左右の《ビルケナウ》とそのコピーを見較べる観客自身の姿が暗く映る鏡というのは、何か別の、一種の酩酊を呼び覚ます。

『ユリイカ』の清水穣の解説は、こうしたリヒターの創作理念をすべてレイヤーという概念で説明している。つまりデジタルコピーの役割は、本物の鏡でなく鏡面上の像であり、すなわちレイヤーであるというのだ。

そして、

レイヤーの出現、すなわち、画像が不可視の透明な面の上に載っている

という質が露わになることをリヒターは 「シャイン」 と呼び、それは自

分の 「一生のテーマ」 だと言う。(p.79)

《ビルケナウ》に於いて、下層を塗りつぶす上層という技法を使っていることは、リヒターには 「層」 という概念が顕著であることに他ならない、と思う。塗り込められた下層は不可視だから存在しないのと同じなのだとすることはできない。それが《ビルケナウ》の基本構造である。

またフォト・ペインティングに対してもシャインの言及がある。

フォト・ペインティングは、描き出した写真画像にボカシやブレを加え、

本来ピントが合うはずだった面としてレイヤーを出現させる。従ってレ

イヤーに見立てた《四枚のガラス》(CR160、一九六七年) がその純粋

な骨格であり形式的な極相であった。リヒターは写真の具象に頼らない

シャインの出現に向かい、まずはボケ・ブレを極大にして、レイヤーと

画面が一つに重なる (これがリヒターの 「灰色」 の含意である) 灰色の画

面、つまりグレイ・ペインティングを制作する。灰色ー鏡ーガラスはす

べてレイヤーの変奏なのである。(p.80)

そしてアブストラクト・ペインティングと称する覆い隠し、塗りつぶし、削り落とし、傷や痕跡によって下層 (先行する層) に対する部分的破壊を行い、新しいレイヤーを出現させるのがリヒターの技法だと指摘するのだ。

そのレイヤーは静かに積層するのではない。繰り返される破壊行為の合

間から、切れ切れに出現するのだ。(p.80)

と清水は述べている。

アブストラクトというのは決して無署名性なのではなくて、スキージやローラーによってキャンバス表面にレイヤーを重ねてゆくその技法は、リヒターという確実な署名性を確保して成立している。

だがそれよりも私が注目したのはフォト・ペインティングという、多くがわざと画面をボカして曖昧なニュアンスを作り出すリヒターの技法である。その究極としての作品がポスターにも使用されている《エラ 903-1》であるように思う。ボカシは曲線を伴い微妙に揺れていて、古いブラウン管の映像のようにノイズを伴っているようにも見えて、そのなかに存在するうつむいた女性像から醸し出されるのは繊細な官能性である。

ゲルハルト・リヒター展

https://richter.exhibit.jp

ユリイカ 2022年6月号

特集:ゲルハルト・リヒター (青土社)

ディートマー・エルガー/評伝 ゲルハルト・リヒター

(美術出版社)

森山大道の撮る木村拓哉 [アート]

木村拓哉/撮影・森山大道 (エル・ジャポン)

前記事の《SONGS》の放送の中で、新宿ゴールデン街に立つ木村拓哉を撮影する森山大道の姿が一瞬だけ映った。撮影された写真は雑誌『エル・ジャポン』に掲載されるとのこと、そこで早速ELLEの最新号を買ってみた。

『ELLE』とか『VOGUE』といったハイファッション誌は、時代の潮流とはほとんど無関係なままだ。景気が良いとか悪いとか、今のトレンドはとかいう現実は無視される。本来のハイファッションとはそういうものであり、それゆえに存在理由がある。

たとえばFrench Chic is Forverという特集記事の中のメゾン・マルジェラのニットには次のような解説がついている。

ストリートでいくらビッグサイズが流行っていたとしても、パリジェン

ヌが手に取るのはスモールサイズ。なぜならビッグサイズは 「体のライ

ンが美しく見えない」 と考えているから。(中略) 太ったら隠すことがで

きないという緊張感が、自然とエレガントなアチチュードを生み出して

くれる!? (P.113)

マルジェラのニットを買える人がどれだけいるのだろうというような疑問はさておいて (いや、たくさんいるのかもしれないが)、こうしたコメントは昨今のルーズなトレンドに対する叛逆であり、フレンチ・シックの矜恃である。ファッションとはdiscriminativeなもの、というよりindividualisticなものであって、誰もが同じような服装をしてそれをトレンドというのならば、フレンチ・シックな思考はそれと正反対なポリシーを持つ。他人とは違うファッションを着たい、これがフレンチ・ファッションの基本なのだ。それはこの直後の記事がファッション・アイコンとしてあいかわらずのジェーン・バーキンが登場することによってもあきらかである。

バーキンの言葉として記載されている 「そのへんのものを適当に着ていたの」 というのはたぶん本当で、それはたぶん適当に書いていた歌詞がぴたりとハマってしまうゲンズブールの方法論に似る。

というようなステージにおいて、森山大道の写真はどのような見え方をするのだろうか。ELLE meets TAKUYA KIMURAとタイトルされた雑誌末尾に近いページは、しかし見事に森山大道だ。モノクロームでうつし出される新宿ゴールデン街。無秩序で雑多な、全く美的でない建物が林立する飲み屋街。とりどりに主張する看板。無造作に取り付けられたエアコンの室外機の群れ。積まれたビールケース。そうしたさまざまな物体がひしめき合っているさまを、カメラはすみずみまでパンフォーカスですくい取る。曖昧なものはどこにもない。

コマーシャルなファッション写真とは、限りなく完璧に造形されたものをさす。たとえば戎康友が三吉彩花をモデルに撮ったグッチ—— 「フェミニスティのその先へ」。(P.178)

すべてがかっちりとライティングされ、どこにも瑕疵はなく、商品もモデルの全身も最大限の美しさに輝いている。アイコニックなGGパターンのパンツスーツというのはあまりに造形的すぎて、これが唐草模様だったらギャグになるかもという限界点に達しているが、でも伊勢丹柄のスーツを着たお笑いもいるよなとは思うのだけれど、伊勢丹とグッチでは何かが違う。ともかく、ファッションでも建築物でも自動車でも、そのように撮るのがコマーシャルなフォトの定石である。

あるいはまた、この雑誌の表紙はスカーレット・ヨハンソンの顔だけで一杯に占められているが、右下にかすかに見えるリングがブルガリだったりする。その性懲りもないエグさもまたファッション・フォトのパターンである。

だが森山大道の写真はコマーシャルではない。だから木村拓哉の顔さえも、ジャニーズの商品として撮られている顔とは違う。妙に歪んで見えていたり、年齢を重ねてきた翳りや、本来なら見えてはいけない皺などもうつし出されてしまう。荒れた画質は、ときとして顔だけ増感したようにも見え、強くかけられたアンシャープマスクのような影響が服の輪郭にピークとなってフチ取りされ、まるでキリヌキされたかのような効果を出している。

それでいて、この写真全体から見えてくる美しさは何なのだろう。

でもELLEがまるで引き下がったわけではない。木村拓哉の着ている服には2パターンあるが、コートはサンローラン・バイ・アンソニー・ヴァカレロ、凝ったパッチワークのような革ジャンはセリーヌ・バイ・エディ・スリマン (さりげなく見えているようでこの革ジャンは美しい)。木村拓哉はしっかりとハイファッションの人質にされている。

「裏窓」 という店名の書かれたドアの前に佇む木村拓哉。上には古く煤けた電球なのだろうか、丸い傘が見え、ガスメーターと郵便ポスト。まさに昭和の風景のような風景が今でも現存しているゴールデン街のすがたをうつし出している。

今、ネットの記事で一番流布されているのはキネマ倶楽部という店の前のショットだ。彼は店のエアコンの室外機に腰掛けている。背後にはベタベタとシールの貼られたガスの室外機。道のずっとむこうまで、あまりにシャープに見えるゴールデン街の風景にくらくらする。

森山が宇多田ヒカルを撮ったときも私は簡単な記事を書いたことがあるが (→2018年04月22日ブログ)、森山の撮る人物は普段見ていたその人のイメージと微妙にずれている。えっ? この人ってこんな顔だったの? というような。だがそれが訴えかけてくるパワーはすごい。なぜならそれが真実の表情だからだ。表面的な美学でないところを撮るために森山のカメラはあるのだ。

エル・ジャポン 4月号 (ハースト婦人画報社)

深い河、池袋の西 —『Coyote』特集 森山大道を読む [アート]

森山大道の撮った宇多田ヒカル (natalie.muより)

『Coyote』64号の特集は森山大道、そして『SWITCH』5月号は宇多田ヒカルの特集。黒の表紙と白の表紙を一緒に買ってきた。発行元は同じなのでセットになっているようにも思える。

森山と荒木経惟の対談は、本人たちも言っているようにそんなに内容は無い。のっけから荒木は 「もう会って話すことって言ったら無いじゃん」 という。話すことより、まずお互いの写真があってそれが全てなのだ。

でもそういいながら、お互いをヨイショしているような、その無駄話のような話が結構面白い。若い頃の2人の立場の違いが、それぞれの個性となっていったのかもしれない。

それよりその後のページに掲載されている森山の〈池袋の西〉というタイトルの写真群に引き込まれる。森山が住んでいる池袋のスナップということなのだが、クリアで深い闇のあるカラー写真と、同様にクリアなモノクロ。1ページに多くの写真を詰め込み過ぎて、もっと大きなサイズで見たいと思ってしまうのだけれど、この圧倒される感じに池袋の今がある。

フェリーニの《8 1/2》に出てくるサラギーナに似た路上生活者のおばさんという森山の形容に、かわらない文学的な香りが通り過ぎる。

荒木の話は時として韜晦に傾いてしまうことがあるが、そのトークと表面的なエロさが彼の本質を隠す働きをしているのかもしれない。だがそれはごく薄いヴェールに過ぎない。雑誌の最後のほうに掲載されている月光荘のスケッチブックに貼られた、たった1冊だけの写真集には、若き日の姿がうつしだされている。

篠山紀信などの名前が表札のように書かれた階段の入り口 (おそらく事務所) で、二眼レフ (おそらくローライ?) を持って佇む荒木の姿がカッコイイ。それはすぐ上にレイアウトされた陽子さんの写真と対比されている。

『SWITCH』の表紙は宇多田ヒカルの雪の中の写真なのだが、雑誌の中程とそして巻末に、2002年に森山が撮った宇多田が掲載されている。アルバム《DEEP RIVER》の頃、19歳の彼女のポートレイト。モノクロームのポジとのことであるが、これらもまた漆黒の影とクリアな質感が、特に黒みの面積の多さが美しい。黒は深く濃密だ。

でもまだ内容はほとんど読んでいないので、パラパラと見てみた感想でしかないのだが。

その他の本や雑誌の話題など。

『SFが読みたい! 2018年版』を見たら、ここでクリストファー・プリースト『隣接界』が1位になっていたのだった。実は私はプリーストがちょっと苦手である。『夢幻諸島から』も一応読んだけれど、それなりに面白いとは思うのだが、でもそんなに良いかな? という感じがしてしまうのはなぜ? (『夢幻諸島から』については→2013年10月16日ブログ参照)。

最近、やたら本屋大賞が騒がしいので仕方なく買ってみた。ステファニー・ガーバーの『カラヴァル』だけれど、ほとんどジャケ買いに等しい。でも増刷に付いた帯の吉岡里帆で買ってしまう人もいるんだろうなぁ。ピーター・トライアスも続編が出てしまったので買ってきたけれど読む時間が無くて全然消化しきれていないのが困ったものです。もうすぐ出るという高野史緒の新作に期待。

Coyote No.64 (スイッチ・パブリッシング)

SWITCH 5月号 (スイッチ・パブリッシング)

クリストファー・プリースト/隣接界 (早川書房)

ステファニー・ガーバー/カラヴァル 深紅色の少女 (キノブックス)

森山大道『犬の記憶』を読む [アート]

Daido Moriyama/Mémoires d’un chien (delpile)

記憶と写真は相反するものである。記憶は固有のデータであり、時とともに変質したり曖昧な姿となったりする、幅を持った時間である。しかし写真はそのときの一点であり、リニアな時間の流れの中を切り取った瞬間でしかない。

でありながら森山大道の写真は、その一瞬の中に何も籠めないと言いながら、幾つもの重層的な時と永遠を含んでいる。まるでプルースト、あるいはランボーのように。

森山大道の『犬の記憶』(1984) は彼の最初のエッセイ集であるが、その写真術を解読するための手がかりとなりそうでいながら、その文章の巧さに騙されているのかもしれないとも思う。それは武満徹の文章から感じとれるものと同じで、相互補完しながら、より強いイメージを生み出す。しかしそのイメージが作品それ自体の解説となっているのかどうかはわからない。森山の写真は具体性を持っていながら抽象で、一瞬を切り取っているはずの一瞬は一瞬ではない。

増感現像は写真を記憶というドメーヌに近づけようとする手段なのだ。

ある時点Aで記憶を回想するという行為は、次の時点Bでは、元の記憶とその記憶を回想していた時点Aの記憶が重なる。そのようにして時点が繰り返し増えてゆけば、記憶も重層化して幾つもの層を作り堆積する。

垣間見、無限に擦過していくそれら愛しいものすべてを、僕はせめてフ

ィルムに所有したいと願っているのに、欲しいもののほとんどは、いく

ら撮っても網の目から抜けこぼれる水のようにつぎつぎと流れ去ってし

まって、手もとにはいつも頼りなく捉えどころのないイメージの破片の

みが、残像とも潜像ともつかない幾層もの層をなして僕の心のなかに沈

み込む。(p.40)

読んでいたのは河出文庫版だが、1984年に上梓されたときのあとがき、2001年に書かれた文庫版あとがきがあり、それを2019年の今、読んでいるこのことも記憶の重層化と同様の現象である。

「暗い絵」 では大阪の記憶が語られる。昭和21年晩秋、まだ瓦礫の中の大阪駅裏に佇む森山の家族5人。彼はそのとき8歳であった。

そして5日前に大阪に行ってきた話から、時間は遡り、15歳の頃の記憶に入ってゆく。若い頃の 「ひとりでヒリヒリとひりついてばかり」 だった記憶。突然の父親の死。デザイン会社の仕事をしていたこと。仕事で得た金で風俗店に行ったこと。

現実の大阪に戻ると、今、目にしているそこは戦後の廃墟ではなく、夜の喧噪と光の氾濫の中にある。しかし大阪駅裏が見渡せる店で、森山は終戦直後のそのときを思い出す。

あれからの時間がはたして長かったものか短かったものか、実際の時間

とそして心の時間と、などと考えているうちに、なぜかそんな記憶が鬱

陶しく、そしてなんとなく面倒くさかった。風景の変貌が、きっと感傷

を断ち切ったのであろうか。深夜のすいた店内では 「オー スーパーマ

ン」 が掛かっていた。(p.105)

この文章の末尾で、唐突に出てくる〈O Superman〉が印象的だ。この曲のリリースは1981年で、たぶんその当時は、新奇な手触りの曲であったことが窺い知れる。逆にいうと森山の作品には通常は音あるいは音楽として想起されるイメージが欠けていて、それはわざと沈黙のなかに被写体があるように配置されているとしか思えない構造性を持っている。

森山の写真に対する強烈なヴァイタリティもまた武満徹を思い出す。これと決めたらその方向に突き進む無鉄砲に近い方法論が似ているが、2人は8歳離れているけれど、ほぼ同時代に頭角を現していて、森山が細江英公の助手となったのが1962年、独立したのが1963年、そして横須賀の写真を撮り続けていたのが1964年であるが、同時期の武満は《砂の女》への映画音楽が1964年、《他人の顔》が1966年である。

そして森山は1966年に寺山修司からの依頼を受けた雑誌『俳句』への連載があり、1967年に日本写真批評家協会新人賞を受賞するが、武満の《ノヴェンバー・ステップス》も1967年である。

もちろんそれぞれの、作品を創造し発表することへの強い意志があることは確かだが、この60年代後半にはそうした強烈な個性の発露が待ち望まれていた背景があったともいえる。

人間の心の中で、記憶はいかにして発掘され再生されるのか、あるいは捏造され風化してゆくのかを私は考えていた。記憶は不思議である。機械的なメモリーのように確実ではないが底が知れない。写真はほんの何十分の1秒から何千分の1秒という瞬間的な時間を切り取る。

森山は次のように書く。

人間はみな風景をつぎつぎに喪失していく。それは時間への焦燥といい

かえてもよい。時間とは、無限につづいていくものではなく、むしろそ

れぞれに迫りくるものだと思う。(p.160)

あるいはまた、

写真は光の記憶と化石であり、そして写真は記憶の歴史である。(p.188)

つまり人間の記憶はやがて終焉がくる。記憶は伝えることができない。肉体が滅びるとき記憶も飛散する。写真は機械の目で撮られたものであるが、そこに人間の選択と選別が作用する。それは継続して堆積してゆく時間を削ぎ取った薄い破片である。

森山大道/犬の記憶 (河出書房新社)

《横尾忠則 HANGA JUNGLE》展に行く [アート]

横尾忠則《責場C》

町田市立国際版画美術館で開催されている《横尾忠則 HANGA JUNGLE》展に行った。町田にはたぶん今まで行った記憶がないので初めて訪れた町なのだと思うが、駅を降りると初夏の太陽が照りつけるどこにも逃げ場の無い白っぽい道が延々と続いていて、その照り返しにくらくらとしてしまい、ムルソーみたいな気持ちになる。いつか栃木県立美術館に行ったときも宇都宮の駅の前の道がこんなふうに白っぽかったという記憶がある。

でも町田駅前にはマルイも、ツインズという東急のビルも、そして109まであるのだけれど、109のビルの入口には生涯学習センター/中央公民館の看板も付けられていて、なんかちょっといい。

美術館サイトの地図をたよりになるべくわかりやすい道を選んで歩いて行ったら、とんでもない急坂の下りがあって、その途中になぜか警備員が立っていて、その坂が下りきり巻き終わったあたりに美術館があった。

版画っていうのは結局印刷物なのだから、画集などで見るのとそんなに違わないのでは、という〈反=期待〉は見事に裏切られた。この、肉厚に緻密に盛られたシルクスクリーンの質感は現物を見ないと絶対にわからない。有名なポスター群もすべてがシルクスクリーンであって、この時期の状況劇場や天井桟敷のポスターなど、とんでもなく贅沢な美術を用いていたのだということが納得できる。

比較の対象として適当ではないかもしれないが、それはロートレックのポスター以来の美術的な作品であり、横尾以後、比肩するものはあまりないのではないかと私は思う。

館内は入場者もまばらで、とてもゆっくり鑑賞することができた。おまけに写真撮影可とのこと。

最も見たかった作品はしかしポスターではなく、《責場A/B/C》(1969) という作品である (図録および出品リストでは1969年となっているが、『美術手帖』2013年11月号では1968年とある)。横尾が版画を制作するきっかけとなった作品であり、翌年の第6回パリ青年ビエンナーレでグランプリを受賞した。しかし今回の図録によれば、《責場A/B/C》は最初の作品ではなく、《生風景I~V》《写性I~III》(1968) がそれに先行する作品であるという。確かにこれらの作品には、どのようにすればどのような効果を得られるかということを試行している部分が見受けられる。

《写性》では画面の周囲に印刷トンボが存在し、それを含めての作品となっている。シルクスクリーンの各特色の分版のチャートもトンボと同様に存在するが、それは四角や丸のベタではなく、性格の悪そうなミッキーマウスの顔になっている。

この技法をさらに発展させたのが《責場A/B/C》である。これはA/B/Cという3つの画面に別れていて6種類の同様の絵のヴァリエーションなのだが、これらを一括して《責場A/B/C》という作品として提示しているのだ。

それぞれは版を刷り重ねていく途中の状態にあり、完成間近のようにみえるのがCの上部であるが、でも完成してはいない。横尾は、

この作品ではプロセスがテーマになっているんです。ポスターの原稿は

白黒で描いて、頭の中で色を想定して指示を書いていくんですが、その

思考過程そのものを絵にしている作品です。ポスターの完成版はどこに

もなく、4色の各版の層を重ねて見る人の脳の中にしかない。その意味

ではこの作品も、「未完」 というテーマを持っていますね。(前出『美術

手帖』p.23)

と述べている。

だから横に並べられている模様のような花札もカラーチャートのパロディなのだ。横尾はこの説明で4色プロセス的な表現をしているが、この作品はシルクスクリーンであるから、そんなに単純ではない。シルク原画の美しさと肌理の細かさ、グラデーションの美しさは4色プロセスの比ではなく、映画館で観る映画とブラウン管のTVで見る映画くらいの差があると私は思う。

それにシルクスクリーンでは、蛍光色やラメの入った色も使用するから、それが図録に4色プロセスで載ったとしても、まるで違った印象しか感じない。画面全体に水玉を敷き、その上に他の色を乗せていくと、色によって下の水玉が透けたり透けなかったり、微妙な陰翳を生む。

しかしオフセット印刷の写真は網点の集積でしかないから、版画の重さを表現することはできないのだ。

横尾は単なる4色プロセスのときにも指定を間違えてしまい、自分の意図したのと違った色が出てしまっても、それはそれで面白いんじゃない? と言っていたこともあったが、そうはいいながらもそれは韜晦であって、多色を重ねるときの効果に通暁していないとこのような作品は出て来ないはずである。

もちろんシルクスクリーンだけではなくて、木版やリトグラフ、エッチングなど、そしてオフセット印刷との併用などの作品があるが、どれもその特質をとらえていて、さらに技法的な意外性を追求していることもよくわかる。木版などの分版をわざとズレたようにしているのもあらかじめ考えて作っているのだと思われる。

ただ、やはり一番美しいと思われるのはシルクスクリーンによる作品であり、近寄って見ると、スクリーンの網目までわかり、まさに陶酔の極致であった。

横尾は、自分にとって絵を描くこととはまず模写をすることだったと言っているが、彼の子どもの頃の模写がすでに子どもの域を全く外れていたことはよく知られている。最初から描けてしまったという天才性は誰にでも備わっていることではない。

美術館の帰り道、あの急坂を上るのは嫌だと思って裏側からの道に行ったらわからず、一度行って戻って来た。美術館サイトのオシャレな地図のおかげである。

図録:横尾忠則全版画 (国書刊行会)

横尾忠則 HANGA JUNGLE

町田市立国際版画美術館

2017年06月18日 (日) まで

http://hanga-museum.jp/exhibition/index/2017-333

最終日には横尾先生のサイン会があるそうです。

《19世紀パリ時間旅行》に行ったこと、その他 [アート]

Henri Rousseau/Vue de la Tour Eiffel et Trocadéro

練馬区立美術館で《19世紀パリ時間旅行》という展覧会が開かれているのを知り、最終日に行ってみた。西武池袋線中村橋という、ちょっと行きにくいところにあり、電車で行ったら途中で眠くなって乗り過ごしてしまった。強い陽差しの6月、駅を降りてすぐ、ローカルで親近感のある美術館である。

美術館サイトには次のような説明がある。

フランス文学者の鹿島茂氏 (明治大学教授、フランス文学者) による 「失

われたパリの復元」 (『芸術新潮』連載) をもとに、19世紀パリの全体像

に迫る展覧会を開催します。

パリのはじまりは遡ること紀元前3世紀、以後少しずつ拡大し、ヨーロッ

パを、世界を牽引する近代都市として形成されました。その長い歴史の

中で、もっとも衝撃的な出来事が第二帝政期 (1852-70)に行われた

「パリ大改造」 (1853-70) です。しばしば 「パリの外科手術」 とも呼ば

れるこの大改造は、時の皇帝ナポレオン3世 (1808-73/在位:1852-

70) の肝いりで、1853年にセーヌ県知事に就任したオスマン男爵 (1809

-91) によって着手されました。都市としての基本部分こそ大きな変化

なく引き継がれましたが、ナポレオン3世の治世当初とその終焉の年で

はパリの景観は様変わりしました。この大改造によって、現代のパリに

続く都市の骨格が形成されたのです。

1870年代に入り、大手術を経たパリの景観は、印象派をはじめとした画

家たちの格好の題材となりました。それは新しいパリが、同時代の芸術

家にとって創作の源泉となったことを意味しており、言い換えれば、近

代都市の成立は近代美術の形成とも連動していると指摘できるでしょう。

ナポレオン3世といえば独裁と失脚、そしてナポレオンという名前を継承しただけの徒花的な時代の人物という印象も強いが、都市開発やパリ万博と結びつけて語られることも多い。今のパリという都市の形成を担ったのが彼であり、同時にそれまでの古いパリを消失させたのも彼である。

パリがどのように変わっていったのかという視点から見るという展示の方法として、その当時の地図と、それに対応する景観がどのように変わり、あるいは変わらなかったのかという比較から思わず連想してしまったのは《ブラタモリ》だったりするので、つまり一種の都市論・文化論でもある。

それともうひとつ、私の興味を惹いたのは、最近何かというと目に付いてしまう鹿島茂という名前に引っ張られてしまったというのが大きい。たまたまマイブームとして興味を持った対象と、鹿島茂の業績とが単純にシンクロしただけなのかもしれないが、もしそうだとしても、そこに何かあるのかもしれないという期待だけでも十分なのではないかと思う。

場所と時間の経過、そこから展開している絵画の変遷という見せ方は、ともすると煩雑になる危険性があるが、それが整然としていて、とてもよく考えられた展示であることが理解できる。時代が下るにつれて、都市の景観に並列して展示されている絵画も見知っている作品が多くなり、地味なルノアールがあって 「へぇ、こんなのあるんだ」 と思ったり、可憐でも華奢でもないドガの踊り子とか、白くならない頃のユトリロがとてもよかったりする。

館内で会場が3個所に別れているのだが、その区切りもかえって心地よくて、でもやはりパリ万博とそれが都市や人々に与える影響は強かったのではと思わせられる。最も象徴的な建築物はエッフェル塔だが、アンリ・ルソーの描いた《エッフェル塔とトロカデロ宮殿の眺望》はちょっと見るとエッフェル塔らしくなくて、でもその色彩感覚と穏やかな風景のかたちがまさにルソーである。

そしてベルエポックの、時代を象徴するような巨大なポスター群を経て、展示の最後に佐伯祐三が掛かっていた。近代美術館にある《ガス灯と広告》(Réverbère à gaz et affiches, 1927) である。有名な作品であるが、たぶん実物を見たのは初めてのような気がする。あぁ、これが最後かぁ。そうだよね……やるな練馬美術館! という感じ。

ナポレオン3世が造った (と言ってもいい) パリの街がこなれてきた頃に、その地に憧れ、訪れた東洋人がその街のぐちゃぐちゃした日常的風景を描いて、それがまた歴史のなかに確かにとどまっているという不思議。佐伯はその翌年 (1928年)、30歳で亡くなるが、彼の描いたパリは美しい歴史の眩暈である。

その後、時間があったので池袋に行き、この前買い損ねたナターシャ・プーリーの文庫本を買って、ついでに新潮文庫の新訳版『あしながおじさん』を買う。そしたら訳者の岩本正恵は2014年に亡くなったため、これが最後の翻訳書なのだと書かれていた。まだ50歳だったのに早過ぎる。

カート・ヴォネガットを読んだのが翻訳家になるきっかけだったと岩本は語っているが、その最後がウェブスターの翻訳だったっていうのは、ちょっと心があたたかくなる。

*

この展覧会のことは、うっかりくまさんから教えていただきました。ありがとうございました。

それと佐伯祐三のことは以前、久生十蘭の話題に加えて、少しだけ書いたことがあります (→2012年05月03日ブログ)。

鹿島茂/19世紀パリ時間旅行 (青幻舎)

練馬区独立70周年記念展

19世紀パリ時間旅行 ―失われた街を求めて―

(展示は終了しています)

https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=201702111486797027

《鈴木其一/江戸琳派の旗手》に行く [アート]

ぎりぎりになってサントリー美術館の《鈴木其一/江戸琳派の旗手》に出かける。正確なタイトルがこれで《鈴木其一展》ではないところがミソ。

この前、Eテレの日曜美術館で丁寧な解説をしていて大変参考にはなったのだけれど、これ、また混んじゃうよなぁ困るよなぁ、とも思って、そう思いながらだらだらと行けずにぎりぎりになってしまった。

鈴木其一 (すずき・きいつ 1795−1858) は江戸琳派・酒井抱一の弟子の絵師である。

其一と書いて 「きいつ」 と読むところがかっこいい。音がジョン・キーツみたいだし。それに 「きいち」 じゃ、塗り絵になってしまいます。もっとも、その 「きいち」 も好きなんだけどさ。

日曜美術館で取り上げていたのはメトロポリタン美術館からやってきた〈朝顔図屏風〉と根津美術館の〈夏秋渓流図屏風〉だった。

さて、サントリー美術館に着くとすごい行列で、これはヤヴァいと思って、入ってすぐに、まず朝顔を見てしまおうと思って、最初のほうの展示には目もくれずに〈朝顔図屏風〉の前に。でも恐れていたほど混んではいず、屏風があまりにも大きいので、誰もが引いた位置で観ていて、ゆっくりと堪能できました。

まず朝顔を観て思ったのは、とてもポップだということ。この抽象化というか、普通に描いているようにみえてデフォルメされているところはウォーホルみたいだし、その繰り返しパターンはテキスタイルのようでもある。

朝顔の花のかたちは実はそんなに写実的で植物図鑑的な朝顔ではない。このややデフォルメされたような朝顔の表現は、たとえば〈糸瓜に朝顔図〉という絵ではもっと極端で、単純な青の楕円形にまで簡略化されている。だが、いつもそんなデフォルメかというと、別の絵では其一はまさに植物図鑑的な緻密な花だって描いている。つまりどのようなアプローチでも描こうと思えば描けること、それが其一のテクニックであり、むしろそのどんなふうにだって描けますよ的なところが鼻持ちならないのかもしれない。

朝顔の葉のほうも、葉っぱの繰り返しパターンでありながら、それぞれが微妙に異なり、でもそれでいてツタを妙な装飾風にして飾ってみるような手法はとっていない。あくまで朝顔の花と葉の集積である。少しずつ異なるヴァリエーションが存在し、その集積が、単純であることによる一種のパワーを発生させる。単なる造形美などという言葉で片付けられない屈折した美学がそこに存在しているように思える。それが金地の屏風の上に延々と描かれている。

かつて琳派を語るときの言葉として、ステロタイプ、金ぴか、紋切り型といった否定的なイメージがあり、そうした評価に影響されてしまいがちだが (私もそうした影響下にあったが)、琳派はそれだけではない、むしろその類型化されたパターンのなかにこそ真髄があるというふうに読み取れてきてしまう。

〈夏秋渓流図屏風〉の場合は、その造形のアヴァンギャルドさがもっと顕著であり、様式化された葉っぱの強い縁取り、木々のそこここに紋様のようにふりかかっている苔のかたちなど、現代的な意匠が伝統的に見える絵のなかに混入している。この強い縁取りのしかたは時として異様で、その異様さが若冲をも連想させる。

逆に〈風神雷神図襖〉の場合は、そうした金地の上に展開しているいつもの琳派とは異なり、さっと描かれていて、むしろ手抜きのように仕上がっている部分がある。だがその手抜きのような印象はフェルメールに似ていて、その、すっと抜いてわざと描き込まないことが技法なのだ。

画集やネット上の画像ではこの風神雷神はべったりとしてしまって色彩が出過ぎていて、この軽さのような微妙な色合いと筆致の表情が出てきていない。

面白く感じたのは、息子である鈴木守一 (すずき・しゅいつ) との比較である。たとえば〈業平東下り図〉という其一の作品があって、それを模写しながら少しヴァリエーションを加えた守一の同名の作品があるが、その品位や全体の印象は較べるまでもなく、差は歴然としていて、琳派は世襲ではなく実力主義であったことを越えて、其一の天才性をあらわしている。

それよりこの其一のほうの〈業平東下り図〉の右下の造形に私はビアズリーを感じてしまうのだが、そうだとしたらもちろん其一のほうが元なのである。

それとこれは少し話題がずれるが、守一の〈石橋・牡丹図〉という三幅対があって、能の 「石橋」 (しゃっきょう) を描いたものだが、其一の双幅〈猩々舞図〉などと較べてしまうと、守一は小さくまとまってしまっていて躍動感に乏しい。

ただそれは別として、私はいままで 「石橋」 という能に、もっと哲学的な不条理さのようなものを感じていたのだが、それは世阿弥的な造形を至上としてしまう現代の目から見た後付けのかたちからの影響であって、描かれたこの絵から受け取ることのできる印象はまさにお目出度い獅子の姿である。

それは 「猩々」 (しょうじょう) にもいえて、其一の〈猩々舞図〉はもっと奔放で、様式美でありながらプリミティヴな様相を醸し出している。それは原初的な猿楽の伝統を内在しているのだ。

こうした切能の数々を、まだ無知な頃の私は形而下的とバカにしていたのだが、ある日、薪能で 「土蜘蛛」 を観て、その歌舞伎に通じる美しさと幻想、華やかさに目が覚めた。それは高踏ではなく庶民的であり、もしかすると江戸時代に、より洗練され発達したものなのかもしれない。

遠近法でなく菱形に伸びて行く部屋の描きかた――たとえば其一の〈吉原大門図〉に見られるような多くの人々が群れている描きかたには、明るさがあり寂しさとは無縁である。こうしたやわらかな筆致から江戸時代の生き生きとしたさまが偲ばれる。これはちょっとした想像力のタイムトリップであって、それは我が国の文化がすでに最盛期を過ぎてしまったのではないか、という疑問をあらためて感じさせてくれる。

別冊太陽 日本のこころ 244

江戸琳派の美:抱一・其一とその系脈 (平凡社)

鈴木其一/江戸琳派の旗手 (サントリー美術館)

http://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2016_4/

不安という名の安息 — マグリット展 [アート]

René Magritte/Georgette Magritte

国立新美術館で開催されているマグリット展に行く。

もっと早く行かなければと思っていたのに、こんなにぎりぎりになってしまうのはいつものことだが、この美術館に行くときはいつも雨のような気がする。

ルネ・マグリットというとシュルレアリスムの巨匠とか、すぐにキャッチが付くが、それは見た目のわかりやすさがいかにもシュルレアリスムなだけで、シュルレアリスムの総帥と言われるアンドレ・ブルトンとマグリットはあまりソリが合わなかった。

ブルトン一派でなければシュルレアリスムではないのかというと、このへんがむずかしくて、ブルトンはそこら中に敵を作り、結果としてそのムーヴメント自体が崩壊していったのだが、シュルレアリスムがもはや一般名詞なのなら、マグリットも確かにシュルレアリスムなのだろう。

というようなむずかしいことは考えないで、単純に見ることだけで、マグリットの絵画の美しさにあらためて心を動かされた。

今回の展示は、思ったより点数も多く、今まで見たことのなかった作品もあって、マグリットの描いた作品の多さにびっくりする。

それと今回、あらためて感じたのは、マグリットがすごく上手い画家であるということだった。超一流画家をつかまえてそんなことを書いたらバカみたいだが、マグリットは実物と印刷物の落差が少ないとか、極端にいえば印刷物で十分とか、いままで私はマグリットに対して結構乱暴なことを言っていたのだが、久しぶりに見た実物はそんな幼稚な感想を思い切り打ち砕いた。

マグリットの絵は、油彩の表面の仕上がりの美しさが素晴らしいのである。照明の当たり具合によって、絵の具の表面の凹凸が微妙に光って見えるポジションがあるのだが、その美しさの快楽は時に、今描いたばかりのようにフレッシュで、また官能的で、ほとんどフェティシスムとしか形容できないほどにうっとりとしてしまう。どうしてこんなに美しい仕上がりになるのだろう。私は最初、絵を見るのでなくて、絵の具の表面を見ていた。

そしてその深みのある、どこまでも沈んで潜り込んでいくような暗い色。黒だけれど黒でない、冥府にまで降りていきそうな深い漆黒の溶暗。あるいは光が絵の後ろから透過しているのではないかと疑ってしまうような空の青。

それはもちろん、私の最も好きな《光の帝国 II》(L’empire des lumières, II) のことである。

《光の帝国》には何枚もヴァリエーションがあって、解説では、夜の風景なのに空が昼であるというアンバランスがシュール、なんていうようなことがよく書かれているが、ん〜、そうなのか? それって韻文を散文で解説しているのに等しくて、というか 「〈なむ〉は係りの助詞」 みたいな文法解釈を聞かされているようで、おそろしく感興を削ぐ。

《光の帝国 II》には暖かさとうそ寒さ、安らぎと不安が同居していて、その画面の暗さのなかに吸い込まれそうになる。点灯している街灯と、ほのかな窓と、木々のシルエット。そしてペールブルーのマグリットのよそよそしい空。これがマグリットの定着させようとした〈時間〉であって、夜と昼を合体させた風景というような堕落した表現とは隔絶した時間なのだ。そして隔絶している絶対的な時間なのに、ふわっと柔らかい感触だけを残す。絵のなかに籠められている記憶はマグリットのものではなくて、私の、過去と現在と未来の記憶なのだと確信してしまう。それこそがマグリットの仕掛けたトラップなのだ。

映画《エクソシスト》のイメージは《光の帝国》にインスパイアされたのだということからも、私のその不安感は増幅される。安息とはパラダイスの安楽ではなくて、すぐに崩れて飛散しそうな脆いもののような気がする。

今回、よくわかったのは《不思議の国のアリス》に代表される1943年〜46年頃の妙に明るい作品がルノアール的な印象派的テクニックに拠っていることである。というより、ルノアールをおちょくっていると感じてしまうのは言い過ぎだろうか。マグリットなら、ゴッホ風にもユトリロ風にも、描こうと思えばきっと描けるのだ。

ルネ・フランソワ・ギスラン・マグリット (René François Ghislain Magritte, 1898−1967) はブルトンのような攻撃的シュルレアリスムとは無縁で、ジョルジェット・ベルジェと結婚し、ずっと絵を描き続けて生涯を終えた。ただ、常にその安らぎのなかには寂しさが、楽しさのなかには裏切りが、明るさのなかには全ての色を吸い取る夜が存在する。そして音楽は聞こえてこない。常に沈黙。葉擦れの音もない無風の静寂な風景だけが滲み出すように拡がってゆく。

瀧口修造がマグリットのことをどのように書いているか探してみたのだが、ざっと見たところでは、シュルレアリスムの項にはマグリットのことはほとんど書かれていない。ブルトンを頂点としたヒエラルキーのなかに、マグリットは組み込まれなかったのだろうか。

でも 「骰子の7の目」 のなかにマグリットのことについて書いた短い文がある。妻・瀧口綾子の、一種のアヴァンギャルドさについての印象的な記述があり (つまり当時の特高警察との対応)、そうした彼女の行動とマグリットの絵画のなかの現実と絵画の外の現実というものを対比し、その後にこうある。

およそ言語の多義性やその慣用の曖昧さほどには、絵画のイメージの場

合、問われることはなかったのではないか。事物とイメージの関係を無

条件に肯定し、むしろ表現や様式の次元に転換して、絵画の治外法権を

つくりあげていたともいえる。絵画の認識論的欠落ともいうべきものが

そこに起因していたと思われる。(コレクション瀧口修造第3巻・p.297)

瀧口のしんとした筆致に、マグリットから連想される静謐が感じられる。治外法権という言葉に瀧口がマグリットの終生守り続けたポジションに対しての見解が現れているし、それはブルトン的喧噪から離れた世界であり、ポップなように見えてもっとずっと孤独だ。

*

マグリット展は、その展示されている絵画の配列の仕方にやや見にくさがあるのと、異常に冷房が効き過ぎているのが残念である。世の中で言われている省エネとは程遠い。冷房の嫌いな人には防寒具は必須である。

L’empire des lumières, II (1950)

William Friedkin/The Exorcist (1973)

マグリット展

http://magritte2015.jp/

ミッフィー展に行く [アート]

松屋銀座で開催されているミッフィー展に行く。

ミッフィーが誕生してから60周年なのだそうで、つまり還暦だ。それにしちゃ、まだかわいいけれど。5年前の55周年の時も同じ松屋での展覧会があって、その時初めて見て大変感激したので今回も出かけたわけです。

ミッフィーは作者ディック・ブルーナの本国オランダではナインチェ Nijntje というのだけれど、日本では福音館の翻訳ではうさこちゃん、現在ではミッフィーが一般的なのでミッフィーと書くことにする。

最初に描かれたミッフィーはちょっともっさりしていて随分かたちが違う。でも、暖かみがあって、いかにも初期形という感じがしていい。その後のミッフィーは、非常に計算され洗練された描き方に変化し、色も6色しか使わないとか (ブルーナ・カラーと言われる) ある意味禁欲的な部分があるのだけれど、それは決して冷たい方向性ではなくて、むしろ子どもにわかりやすいということを主眼としている。

ミッフィーの顔がほとんどいつも正面を向いているのも、子どもが認識しやすいように、というのが目的だからだ。

顔の表情がほとんどいつも同じようなのも、わざと画一化しているのではなくて、そこに想像力を持たせるということが意図なのだという。唯一、泣くときの涙が表情に変化のおこる一例だが、その涙も一滴だけで、わんわん泣いたり、顔を歪めて泣いたりすることをしないところがミッフィーなのである。何と言ったらいいのか、つまり奥ゆかしいのだ。

展示室はほの暗い。それは原画を照明から守るためであり、ごく初期の絵は仕上がりそのままに彩色がされているが、次第に線画と着色を別にするようなシステムに移行している。色紙による色分けを経て、最終的には色指定になる。

だから原画は白い紙に描かれた黒い線だけであり、その線を境界線とした6色の色分けは印刷指定で行われるのだ。

完成原稿とともに採用されなかった原稿が並列されて展示されている作品があったが、OKなのと没なのとが並んでいてもどこが悪いのかよくわからない。たぶん、ここの違いが気にくわなかったんだろうな、とは思うのだけれど、それほどの微妙な違いである。だが作家本人にとっては満足できない大きな違いだったのだろう。

ブルーナがスタジオでミッフィーを描いているヴィデオが今回も公開されていて、これは前回の55周年のときすでに見ていたので落ち着いて見ることができたが、初めて見ると、この描き方に感動する。画材は表面にほのかなエンボスのある用紙で、そこにあらかじめ下書きの線がアタリとして刻まれていて、その上に平筆でミッフィーの輪郭を黒で描いてゆくのだが、少しずつ少しずつ刻むように線を描く。つまり短い直線が細かく連鎖することにより曲線になるので、いわば手動のデジタルシステムである。描きにくいポジションになったら用紙を回してまた続きを描く。ミッフィーの小さな瞳も何度も筆を入れてその黒い楕円形を定着させる。

こうした描線の描き方は、チャールズ・シュルツの場合もそうだったが、その作家それぞれに独自の方法論があるものなのだ。

ブルーナのスタジオはちらかりかたもカッコよくて、すべてがミッフィーのために計算されているかのようだ。

グッズ売場は案の定、ものすごい混雑だったが、どのようにしてミッフィーが作られているのかわかった後だと、気分がハイになって、つい買い込んでしまうのではないだろうか。

図録を買うと、ミッフィーと一緒に撮影ができるのだが、そんな恥ずかしいこととてもできませんでした。お子様連れの場合は是非! 記者会見みたいなカメラとスマホの放列です。

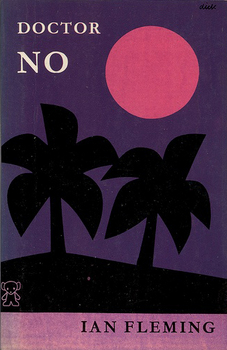

ブルーナはジョルジュ・シムノン、イアン・フレミング、レスリー・チャータリスなどの本の装丁も手がけているが、どれもが彼の特徴のあるシンプルな線とはっきりとした色彩感覚で美しい。ジャマイカの夜の風とオースチンA30. ドクター・ノオってこういう雰囲気なんだよなぁ。

シムノンとフレミングのペーパーバック表紙

〔戦利品〕

右:ミッフィー展60周年図録 (今回の図録。表紙は初期のミッフィー)

その左:クラフトパンチ (ミッフィーのかたちに紙に穴が開く)

ミッフィーのラムネ缶

中央:ミッフィー展55周年図録 (前回の図録。絵本と同じサイズになっている)

その左2冊:ミッフィーの絵本

誕生60周年記念 「ミッフィー展」

http://www.miffy60-exhibition.jp/