わたしは今日まで生きてみました [雑記]

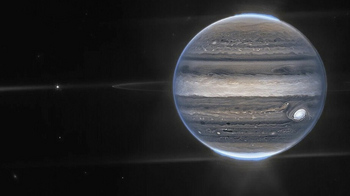

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による木星の画像を新聞で見て衝撃を受けた。あまりにもくっきりし過ぎて、まるでSFのイラストのようで、でもNASAの表示があるし、もちろんイラストではない。そのことはTokyofmの〈東京プラネタリー☆カフェ〉で篠原ともえも話題にしていた。そして木星の画像は私の中で久しぶりに呼びさまされた宇宙への興味だった。

YouTubeで見つけた須藤薫のスイートベイジルでのライヴ録音〈見上げてごらん夜の星を〜心の中のプラネタリウム〉という星の歌のメドレーを聴きながらいろいろなことを思い出していた。

以前にも書いたことがあるが、私は小学校3年から4年頃、何のきっかけだったのかは忘れてしまったが、とても天文に夢中になった。星の名前や星座名を覚え、星座早見盤を買い、そして赤道儀が欲しいとねだったのだが、そんな高価なものが小学生に与えられるはずもなく、普通の地上用望遠鏡を手に入れたのがせいぜいだった。そもそも赤道儀がどういうものか大人にはわからなかったはずである。

だが比較的理解のある叔母に連れられて、当時渋谷にあった五島プラネタリウムに行ったことがある。半球状に拡がるイミテーションの夜空。ほとんど寝る姿勢に近い椅子から見上げる満天の星々は、見たこともないほど数多く輝いていて、天の川が見えて、それはまさに夢の世界だった。

叔母は家で学習塾をしていて、小学生の頃の私のすべての知識は叔母から教えられたものである。勉強だけでなく、叔母は小学生の私から見ると不思議なレコードをいろいろ持っていて、それは今から考えると結構ミーハーな選定なのだが、古いロカビリーのコンピレーションや、EMIのフルトヴェングラーや、カラヤンのチャイコフスキーのバレエ音楽のハイライト盤などがあって、私は繰り返しそれらを聴いていた。カラヤンはロンドン・レーベルの輸入盤で、圧倒的に音がよかった。

実はもうひとり、義理の叔母がいて、彼女が持っていたのはハリー・ベラフォンテのカーネギーホール・コンサートの2枚目 —— つまり長い〈マチルダ〉の収録されているレコードで、これも繰り返し聴いていた記憶がある。私の音楽的記憶の土壌はそのあたりにあったような気がする。

でも5年生になったら天文への興味は薄れてしまった。それは東京ではほとんど星空が見えないせいでもあるが、何より急速に視力が低下してしまって星を見る気力が失せてしまったことにある。

私の住んでいた町の当時の図書館は瀟洒な木造で、木の床にはオイルが引かれていて、中はひっそりとしていた。白い壁、広い机、窓の外の緑。いたずらな友だちが、私が大切にしていた全天恒星図の、星が密になっていない余白に鉛筆で落書きをした。ひどいことをすると抗議して消しゴムで消したのだが、まだ跡が残っている。今になって思うと、消さないでそのままにしておいたほうがよかったような気がする。それはあの頃の夏を思い出すためのしるしだからだ。

5年生になってからは視力が悪くなっただけでなく、クラス替えがあって担任もかわり、あのきらきらして一番楽しかった3〜4年生の頃の輝きは失せてしまった。そのあとは、やがて大人になってから現在までずっと雨降りが続いている。オリオン座はずっと見えない。

KinKi Kidsと吉田拓郎の《LOVE LOVE あいしてる》最終回。録画はしてあるのだが、まだ観ていない。でも〈今日までそして明日から〉の部分だけ、YouTubeで見つけた。《青春の詩》という赤いジャケットのアルバムに収録されていた古い曲。タイトルからして気恥ずかしいが、その時代をきっとあらわしているのだと思う。篠原ともえの声は美しい。歌詞が頭の中で繰り返し繰り返し再生される。何度も何度も。ルフランルフラン。

吉田拓郎を私はよく知らないが、アルバムとしては《元気です。》と《今はまだ人生を語らず》がベストだろう (後者はもちろん〈ペニーレインでバーボン〉が収録されていなければ意味がない)。だが、ごく初期の、ときとして野卑に流れる曲にも魅力がある。〈今日までそして明日から〉とはそんな曲だ。

この疫病の流行でライヴは死んでしまった。少しずつ復活の兆しはあるが、声援が送れなかったり、一つおきの席だったり、そうしたいくつもの束縛は気持ち悪くてライヴに行く興味が湧かない。コンサートにも、映画や演劇にも、私は行かない。

昔の、明るくて快活なライヴ映像や録音に没入するのはそんなときだ。疫病は今世紀中に終わるのだろうか。

篠原ともえ、奈緒、KinKi Kids/今日までそして明日から

LOVE LOVE あいしてる最終回・吉田拓郎卒業SP

https://www.youtube.com/watch?v=wcLyxNbRKWk

須藤薫/見上げてごらん夜の星を~心の中のプラネタリウム

live 2000.12.16、スイートベイジル139

https://www.youtube.com/watch?v=o8CoOHiEHVw

スカイロケットカンパニー 2022年05月03日 [雑記]

スカイロケットカンパニー (マンボウやしろ&浜崎美保)

すごくローカルな話題ですが。

Tokyofmの午後5時から《スカイロケットカンパニー》という約2時間50分の帯番組があって、簡単にいえばユルいトーク番組なんですが、カンパニーというくらいで一応会社という設定になっていて、本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保という2人の掛け合いDJな内容なんです。

この中で午後6時40分頃からの 「スカロケ からだスマイル部」 という部分が、一種のコントなのですが、5月3日のが超絶面白くて死ぬかと思いました。悪ふざけが過ぎるのかなぁ。

それを文字で書きあらわすのは不可能ですが、ズボラ社員やしこ (マンボウやしろ) が妄想爆発して同僚社員 (浜崎美保) を罵倒し音声が変調されるなかで、ナマハゲがなぜかメイちゃんのおばあちゃんになってトトロのテーマソングが流され、最後はエヴァンゲリオンになるというストーリーで、これ、聴いていない人には絶対分からないでしょうけれど……。

浜崎美保はその声に特徴があって 「萌え声」 とのことですが、ともかく一度聴いたら絶対に忘れられない声。でも見た目はかわいいというよりキレイ系なおねぃさんです。それなのにマンボウやしろとのこの掛け合いのクォリティの高さはどうなの?

聴いてみたいとか聴き逃した場合は関東圏ならradikoTOKYOで聴けます。

NHKで放送された《中島みゆき名曲集~豪華トリビュートライブ&貴重映像~》を録画で観ました。2016年に放送されたものを今年になって再放送したのを4月16日にさらに再々放送したもの。2002年紅白の〈地上の星〉は圧巻。

NHKサイトにあったセトリをコピペ。

中島みゆき/糸(歌旅)

満島ひかり/ミルク32

中島美嘉/命の別名

中島みゆき/空と君のあいだに(縁会)

中島みゆき/わかれうた(コッキ―ポップ)

大竹しのぶ/化粧

中島みゆき/あした(縁会)

坂本冬美/雪

中島みゆきが提供した歌手の中から工藤静香、TOKIO、モモクロの映像

研ナオコ/あばよ

華原朋美/黄砂に吹かれて

中島みゆき/夜会の映像

中島みゆき/公然の秘密(夜会Vol.8『問う女』)

中村中/元気ですか、怜子

中島みゆき/ファイト!(歌旅)

中島みゆき/地上の星(紅白)

中島みゆき/この空を飛べたら(スタジオライブ)

クミコ/世情

中島みゆき/麦の唄(紅白)

中島みゆき/時代(ツアー2010)

スカロケ 会社概要

https://www.tfm.co.jp/sky/index_pc.php?catid=1725

radiko: Skyrocket Company

https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20220504170000

スカロケ放送例:

スペシャルウィーク! プロモーション映像

https://www.youtube.com/watch?v=mU9zVROmB0g

2021年5月26日(水)放送 (音声のみ)

https://www.youtube.com/watch?v=pkZIPmdKgE8

at THE RECORD SHOPパンフのことなど [雑記]

タワーレコードにat THE RECORD SHOP 2022というパンフレットがあった。

なにげなく貰ってしまったのだが日本全国のレコードショップが紹介されていて、もちろん全部ではないのだけれど結構面白いし使える。もちろんタワーレコードだけではなくて競合相手であるHMVのショップもきちんと紹介されているし、ところどころにショップオーナーへのインタヴュー記事などもはさまれている。

もう1冊、レコードストアデイに合わせたレコード紹介のパンフレットもあるのだが、このどちらもがテクニクスのレコードプレーヤー SL-1200MK7の宣伝にもなっている。

今回のSL-1200MK7は上面パネルが7色展開になっていて、DJに使ったら映える仕様にされているようだ。かなりカッコイイ。それと、今年のレコードストアデイでは7インチ、つまりシングル盤の発売が非常に多い。

ところが『SWITCH』5月号の特集も 「アナログレコード再発見」 となっていて、サカナクションの山口一郎の記事がトップにあるが、この雑誌も実質的にSL-1200MK7が取り上げられていて、テクニクスのプロモーションに近い雰囲気である (念のために書いておくと、テクニクスとはパナソニックのオーディオ用ブランド名である)。

書店にはルシア・ベルリンの『すべての月、すべての年』が大量に積まれていて、これは岸本佐知子の翻訳である。岸本佐知子とは、もちろんあのオバカでインテレクチュアルなエッセイで知られる岸本であるが、このルシア・ベルリンは彼女の本業であるマジメなほうのお仕事の成果である。私の購入したのはサイン本で、岸本先生の名前の下に、富士山みたいなマークが描いてあった。わーい。

ルシア・ベルリンの1冊目の『掃除婦のための手引き書』はこの2冊目に合わせて文庫が発売になったが、実は原書はこの2冊の内容を合わせたものだとのこと。つまり1冊にするのには厚過ぎるので——というか、実際にはまず様子見として1冊目で半分出してみて、いけそうなので2冊目を出したということだろう。

リチャード・パワーズの『黄金虫変奏曲』も翻訳が発売された。1991年の作品であるが、ハードカヴァー2段組で870ページもあり小ぶりの漢和辞典みたいで、寝転がって読むことが不可能な本である。

宇多田ヒカルのアナログ盤は後発の4〜6枚目がユニヴァーサルからリリースされた。1〜3枚目は再発だったが、この4〜6枚目は初アナログ化である。ソニーに移ってからの2枚もアナログ盤がリリースされたので、メインのアルバムは全てアナログが出揃ったことになる。

どれも2枚組になっているのは音溝に余裕を持たせてプリエコーも少なく、という意図なのだろうが重くて仕方がない。最近はLPでも片面の収録時間を少なくして音質向上をはかるという流行があって、さらに45rpmにすることさえあるが、『NIAGARA TRIANGLE Vol.2 読本』の中でのエンジニアの話によれば、かならずしも45rpmのほうがよいとは限らないとのことである。

Awesome City ClubのPOLINは『SWITCH』5月号で、宇多田ヒカルをアナログで聴いていると書いているが、トーキング・ヘッズの《Stop Making Sense》を持っている写真があって、ライヴ盤で演奏もヨレヨレだし歌のピッチも緩いのに、それをそのまま出してしまうという潔さと自由さが素晴らしいと言っていて、う〜ん、うまい褒め方だなぁと感心してしまいました。

ルシア・ベルリン/すべての月、すべての年 (講談社)

ルシア・ベルリン/掃除婦のための手引き書 (講談社文庫)

SWITCH Vol.40 No.5 特集 アナログレコード再発見

(スイッチパブリッシング)

リチャード・パワーズ/黄金虫変奏曲 (みすず書房)

宇多田ヒカル/ULTRA BLUE (Universal Music)

(レコード)

![【Amazon.co.jp限定】ULTRA BLUE (生産限定盤)(2枚組)(特典:メガジャケ付)[Analog] ※5月中旬以降お届け予定 【Amazon.co.jp限定】ULTRA BLUE (生産限定盤)(2枚組)(特典:メガジャケ付)[Analog] ※5月中旬以降お届け予定](https://m.media-amazon.com/images/I/41rR2Hj4rWL._SL75_.jpg)

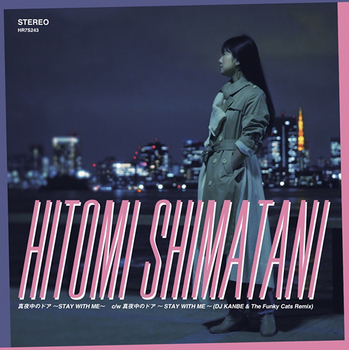

島谷ひとみ/真夜中のドア〜STAY WITH ME〜

(松原みきの大ヒット曲のカヴァー)

https://www.youtube.com/watch?v=8nj-qzw4YXo

Stop Making Sense - Official Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=yCXT5Fs-V10

Talking Heads/Stop Making Sense (Full Show)

https://www.youtube.com/watch?v=-oVami1uT7Q

ゼロエミポイントをゲット [雑記]

東京都のゼロエミポイントを申請していたのですが、ポイントが送られてきました。ポイントというのは商品券です。条件を満たしていれば誰でもポイントを獲得することができます。もし申請していない場合は早速申請しましょう。

条件は

エアコン、冷蔵庫、給湯器を2019年10月1日以降に購入していること。

ただし、省エネレベルが基準に達している器具であること。

新規購入でなく買い換えであること。

そして東京都民であること、です。

ポイント申請受付は2022年3月31日までですが、予算がなくなり次第終了とのことです。

申請書は家電量販店などでもらうことができますが、インターネット申請なら申請書は不要です。

必要書類は

本人確認証 (運転免許証など)

商品の領収書もしくはレシート

そしてエアコン・冷蔵庫の場合は

メーカーの保証書

家電リサイクル券 (搬入業者がくれるぺらぺらの伝票です)

設置場所が分かる書類 (領収書に設置場所住所がある場合は不要)

給湯器の場合は

対象製品証明書

納品書

です。

これらの書類の写真を撮り、.jpgなどのデータにしておいてサイトにアクセスし、必要事項を入力、画像が請求されたらそれに応じて各々のデータを添付 (アップロード) します。

ただ、インターネット申請の場合は、お役所サイトの常として少しクセがあります。メーカーの商品品番を選択しなければなりませんが、必ずしもメーカーの品番表示そのものではなかったりします。最後に付いている数字が省略されていたり、ハイフンがあったりなかったり、など。

それと2台以上を一緒に申請する場合、まず最初の1台を入力して、それが終わってから2台目を入力するようにしないと受け付けてくれません。能率よくと思ってまとめてやろうとするとエラーになってしまいます。

不明点があったら電話するように書いてありますが、電話はまずつながりません。それと、インターネットで申請を始めたら、途中でキャンセルができないような表示が出ました。でも、だからといってそんなにむずかしいわけではありません。

このインターネット申請がどうしても嫌な場合は申請書をもらってきて、各必要書類をコピーして添付し郵送します。ただし確定してポイントが送られて来るまで、インターネット申請より時間がかかるようです。

大体2ヵ月くらいかかるとのことでしたがインターネットの場合、1ヵ月半くらいで商品券が送られてきました。

商品券の金額は

エアコンの場合:能力に応じて12,000ポイント〜19,000ポイント。

冷蔵庫の場合:内容積に応じて11,000ポイント〜21,000ポイント。

給湯器の場合:一律に10,000ポイントです。

1ポイント=1円と考えてよいです。

商品券は1,000円券×枚数で送られてきます。

それぞれの付与ポイントのうち、各1,000ポイントのみLED引換券となります。つまりLED器具の購入にしか使えません。

商品券の有効期限はありませんが、LED引換券のみ、2022年9月30日までの有効となっています。

詳細は 「東京ゼロエミポイント」 で検索してみてください。

以上、お節介な情報ですが、ゲットされていないかたは是非トライされたほうがよろしいかと思います。

条件は

エアコン、冷蔵庫、給湯器を2019年10月1日以降に購入していること。

ただし、省エネレベルが基準に達している器具であること。

新規購入でなく買い換えであること。

そして東京都民であること、です。

ポイント申請受付は2022年3月31日までですが、予算がなくなり次第終了とのことです。

申請書は家電量販店などでもらうことができますが、インターネット申請なら申請書は不要です。

必要書類は

本人確認証 (運転免許証など)

商品の領収書もしくはレシート

そしてエアコン・冷蔵庫の場合は

メーカーの保証書

家電リサイクル券 (搬入業者がくれるぺらぺらの伝票です)

設置場所が分かる書類 (領収書に設置場所住所がある場合は不要)

給湯器の場合は

対象製品証明書

納品書

です。

これらの書類の写真を撮り、.jpgなどのデータにしておいてサイトにアクセスし、必要事項を入力、画像が請求されたらそれに応じて各々のデータを添付 (アップロード) します。

ただ、インターネット申請の場合は、お役所サイトの常として少しクセがあります。メーカーの商品品番を選択しなければなりませんが、必ずしもメーカーの品番表示そのものではなかったりします。最後に付いている数字が省略されていたり、ハイフンがあったりなかったり、など。

それと2台以上を一緒に申請する場合、まず最初の1台を入力して、それが終わってから2台目を入力するようにしないと受け付けてくれません。能率よくと思ってまとめてやろうとするとエラーになってしまいます。

不明点があったら電話するように書いてありますが、電話はまずつながりません。それと、インターネットで申請を始めたら、途中でキャンセルができないような表示が出ました。でも、だからといってそんなにむずかしいわけではありません。

このインターネット申請がどうしても嫌な場合は申請書をもらってきて、各必要書類をコピーして添付し郵送します。ただし確定してポイントが送られて来るまで、インターネット申請より時間がかかるようです。

大体2ヵ月くらいかかるとのことでしたがインターネットの場合、1ヵ月半くらいで商品券が送られてきました。

商品券の金額は

エアコンの場合:能力に応じて12,000ポイント〜19,000ポイント。

冷蔵庫の場合:内容積に応じて11,000ポイント〜21,000ポイント。

給湯器の場合:一律に10,000ポイントです。

1ポイント=1円と考えてよいです。

商品券は1,000円券×枚数で送られてきます。

それぞれの付与ポイントのうち、各1,000ポイントのみLED引換券となります。つまりLED器具の購入にしか使えません。

商品券の有効期限はありませんが、LED引換券のみ、2022年9月30日までの有効となっています。

詳細は 「東京ゼロエミポイント」 で検索してみてください。

以上、お節介な情報ですが、ゲットされていないかたは是非トライされたほうがよろしいかと思います。

Tokyofmを聴くとき [雑記]

Ayatake Ezaki/薄光 PVより

radikoでさっきまで、SEKAI NO OWARI “The House” を聴いていた。夜のドライブにオススメの曲かぁ。この時間にFMを聴くのは珍しいが、こうしてたまに聴いてみるととてもリラックスする。ドライヴにパンクはダメだよね、という会話。こうやって何か内輪話みたいにゆるい感じでトークできるのがラジオの強みで、TVだとそういうのが許されないのはやはり映像を伴うからだろう。オンエアされたなかでAyatake Ezaki〈薄光〉が気になる。このわざとくぐもったようなピアノの音は何なの?

moraには

WONK、millennium parade でキーボードを務め、King Gnu や

Vaundy 等、数多くのアーティスト作品にレコーディング、プロデュー

スで参加する音楽家、江﨑文武がソロでの活動をスタート。ファース

ト・シングル『薄光』を配信リリース。

と作品紹介されている。

SEKAI NO OWARI (wikipediaより)

FMはほとんどいつもTokyofmなので、他の局はあまり知らない。先日の坂本美雨 Dear Friendsはゲストが小松亮太で今年発売されたCD《ピアソラ/バンドネオン協奏曲》のプロモーションのようだったが、ピアソラもオーケストラと協演することには慣れてなくて、だからピアソラよりも良い演奏になっている部分もあるんじゃないかって語る小松、すごい自信だ。でもそういうものなのかもしれない。曲自体も結構美しいオーケストレーションがされている。

興奮するとタンゴの演奏者は走ってしまう、なぜならドラムがないからだというのにも、ちょっと納得。ロックはどんなにパッショネイトでもドラムがいるからリズムがしっかりしているとのこと。

坂本美雨と小松亮太 (Tokyofm番組サイトより)

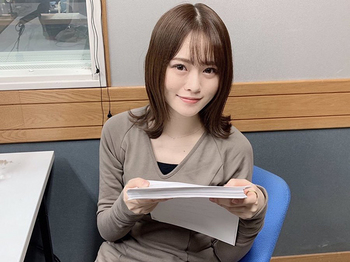

だらだらと聴いてしまうのは〈山崎怜奈の誰かに話したかったこと。〉で、この午後の2時間ワク、以前の高橋みなみにずっと慣れていたので最初は違和感があったのだが、1年経つとこっちに慣れてしまう。山崎怜奈がすごいのはほとんど噛まないこと。アナウンサー向きですよね。

ただしこの#ダレハナは月〜木で、金曜日は少し時間が違うが鈴木おさむと陣 (THE RAMPAGE from EXILE TRIBE) のJUMP UP MELODIES TOP20. これが時間が長いこともあるのだがとても面白い。YOASOBIの出た回は曲作りの方法論がよくわかった最初の番組だったと思う。TOP20は曲の選択が和洋混合メチャクチャだけれどそれがまた良いのかも。

山崎怜奈

ダレハナの後、午後3時からのTHE TRADは水・木がハマ・オカモト/中川絵美里で、このハマ・オカモトの担当回は特に楽しくてためになるのですが (稲垣吾郎ヴァージョンも好き)、時間の都合で全部聴いたことが滅多にないです。16日の放送はスピッツのアルバム《花鳥風月+》の特集。やっぱりね、ということでした。

画像はもちろんフェンダーのオカモト・モデルのカタナ・ベース。

ハマ・オカモトのFender Katana Bass

Ayatake Ezaki/薄光

https://www.youtube.com/watch?v=GZpPt9DNNVo

End of the World/In My Dream

https://www.youtube.com/watch?v=0fnzl-p6CN4

坂本美雨/story

https://www.youtube.com/watch?v=egevyA9S65A

アデュー、オリンピック [雑記]

今日 (6月12日) の朝日新聞の読書欄に作家の星野智幸がオリンピックについて書き、それに関する本を紹介している。

小学生のときにモントリオール五輪に熱中して以来、無類のスポーツ観

戦好きとなり、スポーツを通じて社会は良い方向に変えられるという信

念も持っている私が、こんなにまでオリンピックに嫌悪を感じるとは。

という星野は、IOCの強権的な主張に対して 「IOCによる 「不平等条約」 のために住人たちが拒否できないという状況は、支配者が自分たちの利益のために植民地を踏みにじってきた歴史を繰り返している」 のだと認識しているが、それは今に始まったことではなく、そもそものオリンピックの始まりが強権と特権の体質だったのだと述べている。

ヘレン・レンスキーは 「スポーツ例外主義」 という言葉を使って、IOCはオリンピックを「『世界のスポーツの最高権威』という地位を築くことで、人体と心にダメージを与えるようなスポーツ実践」 を形づくってきたと指摘しているという。

スポーツ例外主義とは、民主的な手続きだとか、女性の地位だとか、セ

クシュアルマイノリティー差別だとか、不正義に対する抗議の意思表示

だとかを、「スポーツは政治に巻き込まれない」 というレトリックで無視

する進め方のことである。

また、ジュールズ・ボイコフは第二次世界大戦前のベルリンで開催されたオリンピックにおいて 「IOCはファシズムと親和し」 ていたし、「戦後も、歴代の有力な会長は元ファシスト支持者たちで強権政治への志向を隠さなかった」 というのである。1936年のベルリン・オリンピックがヒトラーのプロパガンダのための開催だったことは自明である。

そして 「スポーツの清廉なイメージで不都合を覆い隠す 「スポーツウォッシング」 こそ、各国の政治が利用したがる五輪の効果だ」 と星野は書く。さらに 「スポーツ政治が持つこれら負の側面の源を探れば、白人男性至上主義に行き着く」 とする。そもそも第1回のオリンピックは男性のみの、より正確にいえば白人男性限定のスポーツ大会であったのだから。

オピニオンのページでは社会学者の佐藤俊樹のインタビューが掲載されているが、表明されている意見は星野と同様の 「気持ち悪さ」 である。そして、

「日本の政治が科学の知識や知見をいかせていない。それも『うまくで

きない』というより、『理解できていない』ように見えます。科学が進

歩し、感染者数の予測や状況ごとの感染リスクなどのデータがたくさん

とれるようになりました。そうした成果をベースにした議論もできてい

ません」

「材料を分析した上で方針を決めていれば、五輪も単純な『開催か中止

か』ではなく、『この形ならばリスクはこれくらい』と提示できたはず

です。今回は、そういう対応能力がないことを見せつけられた。それが

強い感情的な反対論も生み出しました」

と佐藤は言う。

さらに佐藤は、コロナ対策とオリンピックとは二兎を追うことであり、そのようなことをする力は日本にはない。なぜなら日本はもはや大国ではない、とも言う。

「コロナ禍のこの1年間で、現実を見ないわけにはいかなくなったのだと

思います。ワクチン自体は早期に確保できたのに、接種の態勢の準備な

し。IOCからは、日本をバカにするかのような発言が続きます。薄ぼん

やりとは、認識せざるを得ないでしょう」

だからオリンピックが行われても行われなくても、そして行われたとして、開催して盛り上がったというようなことになったとしても、それは中途半端であり、すべてに中途半端な日本が浮き彫りになるのだというのである。

スポーツ欄には、日本ウェルネススポーツ大学教授の佐伯年詩雄が、「開催の是非 人任せにせず、スポーツ界から発信を」 という記事がある。

この状況でなお開催を求めるのなら、なぜ、何のために開くのかという

論理を示すべきです。誰も示すことができないできた大会の意義を自ら

問い、自分の言葉にして訴えないといけません。

懸念しているのは、このままでは五輪やスポーツそのものが信頼や価値

を失い、傷つくことです。

スポーツ界は黙って成り行きを見守っているだけ。社会と共にコロナに

対抗することをしてきていない。

と佐伯は語っている。これはつまりアスリートやスポーツ関係者が、レンスキーのいう 「スポーツ例外主義」 に乗って安穏としているのに等しいとも言える。

そしてオリンピック後について佐伯は、

開催の是非について、なにも語らなかったスポーツ界が信頼を取り

戻すのは並大抵のことではないです。

ともいう。

以上は新聞記事を要約したものだが、私の意見もこれらに近い。

ただ、簡単に述べると、今回のIOCの日本への対応は、直裁にいうのならば有色人種への蔑視がその根本にある。本来、白人種のものだったオリンピックを有色人種の国で開催させてやるのだから文句を言うな、ということである。もちろんそんなことを表だっては言わないが、そうした認識があることはすぐにわかるはずだ。

これは何もオリンピックに限ったことではない。かつてF1という自動車レースがあったが (今もまだあるのかもしれないが、よく知らない)、日本人ドライバーは確実に差別されていた。同じ条件の車が与えられることはなく、スタッフも車も、すべてが2番手、3番手であり、それが結果として 「日本人ドライバーはたいしたことない」 という評価につながっていたのは確かである。なぜならF1というのは白人のためのレースであり、それ以外の人種が入ることをよしとしていなかったからである。

こうした差別的認識の極端な例がナチスであり、そのナチスの牛耳っていたベルリン・オリンピックから聖火リレーが始まったのであることは意味深である。つまりいまだに国威昂揚であり、そもそもオリンピックの目的は富国強兵なのである。

かつてレコード大賞というイヴェントがあった (今もまだあるのかもしれないが、よく知らない)。レコード大賞はあるときから、裏取引の事務所間での疑似・賞レースとなってしまった。だから最近、レコード大賞をとった歌手がどんな人なのか、ほとんど知らないし関心がない。レコード大賞とオリンピックを同列にはできないのかもしれないが、私にとっては同じようなものである。腐敗したものは必ず滅びて行く。オリンピックの美名とでもいうべきものは、もうすっかりメッキが剥げ落ちている。もともとそれはメッキであって、無垢の金属ではなかったのだ。

コロナのワクチン接種に関しては、私はより皮肉な見方をしている。佐藤俊樹は、ワクチンが確保されたのにもかかわらず準備をしなかった、つまり対応が遅かったと見ているが、私はわざと遅らせていたのだというふうに考える。オリンピックを開催するか中止にするか、一番瀬戸際のときに、ワクチン接種が進まない、電話がかからなくて予約がとれないというような混乱状況になるような時期にあらかじめ設定しておいて、オリンピックに対する関心・注目度が少なくなるように仕向けて、そのうちにどんどん進めて、なしくずしで開催してしまおうとする計画である。そして今がまさにその状態である。これは悪辣な手法であるが、政治家とは常に強引に自己の目的を押し通そうとし、そのためには虚偽も厭わないものであることを認識しておかなければならない。

このコロナ禍の間、音楽業界は停滞し、ライヴもできず、ライヴハウスももちろんダメ。音楽関係者は大変な努力をしてきたことを知っている。これは私が音楽が好きだから言うのではないが、そのような逼迫した状況に対して国家は何の保証もしてくれてはいない。音楽などどうでもいいのだと思っているのである。大人数の集まるライヴはダメ、運動会もダメ、博物館や美術館もダメ。でもオリンピックはOK、パブリックビューもOK、何なんでしょうね?

佐伯年詩雄が危惧しているスポーツ全般に対する信頼がなくなることについては、私にとっては、もう遅いのである。私は東京オリンピックが開催されたとしても一切見ないし、今後、すべてのスポーツに関して無視することにする。それがこの国の現状と卑劣さに対する小さな抗議である。

小学生のときにモントリオール五輪に熱中して以来、無類のスポーツ観

戦好きとなり、スポーツを通じて社会は良い方向に変えられるという信

念も持っている私が、こんなにまでオリンピックに嫌悪を感じるとは。

という星野は、IOCの強権的な主張に対して 「IOCによる 「不平等条約」 のために住人たちが拒否できないという状況は、支配者が自分たちの利益のために植民地を踏みにじってきた歴史を繰り返している」 のだと認識しているが、それは今に始まったことではなく、そもそものオリンピックの始まりが強権と特権の体質だったのだと述べている。

ヘレン・レンスキーは 「スポーツ例外主義」 という言葉を使って、IOCはオリンピックを「『世界のスポーツの最高権威』という地位を築くことで、人体と心にダメージを与えるようなスポーツ実践」 を形づくってきたと指摘しているという。

スポーツ例外主義とは、民主的な手続きだとか、女性の地位だとか、セ

クシュアルマイノリティー差別だとか、不正義に対する抗議の意思表示

だとかを、「スポーツは政治に巻き込まれない」 というレトリックで無視

する進め方のことである。

また、ジュールズ・ボイコフは第二次世界大戦前のベルリンで開催されたオリンピックにおいて 「IOCはファシズムと親和し」 ていたし、「戦後も、歴代の有力な会長は元ファシスト支持者たちで強権政治への志向を隠さなかった」 というのである。1936年のベルリン・オリンピックがヒトラーのプロパガンダのための開催だったことは自明である。

そして 「スポーツの清廉なイメージで不都合を覆い隠す 「スポーツウォッシング」 こそ、各国の政治が利用したがる五輪の効果だ」 と星野は書く。さらに 「スポーツ政治が持つこれら負の側面の源を探れば、白人男性至上主義に行き着く」 とする。そもそも第1回のオリンピックは男性のみの、より正確にいえば白人男性限定のスポーツ大会であったのだから。

オピニオンのページでは社会学者の佐藤俊樹のインタビューが掲載されているが、表明されている意見は星野と同様の 「気持ち悪さ」 である。そして、

「日本の政治が科学の知識や知見をいかせていない。それも『うまくで

きない』というより、『理解できていない』ように見えます。科学が進

歩し、感染者数の予測や状況ごとの感染リスクなどのデータがたくさん

とれるようになりました。そうした成果をベースにした議論もできてい

ません」

「材料を分析した上で方針を決めていれば、五輪も単純な『開催か中止

か』ではなく、『この形ならばリスクはこれくらい』と提示できたはず

です。今回は、そういう対応能力がないことを見せつけられた。それが

強い感情的な反対論も生み出しました」

と佐藤は言う。

さらに佐藤は、コロナ対策とオリンピックとは二兎を追うことであり、そのようなことをする力は日本にはない。なぜなら日本はもはや大国ではない、とも言う。

「コロナ禍のこの1年間で、現実を見ないわけにはいかなくなったのだと

思います。ワクチン自体は早期に確保できたのに、接種の態勢の準備な

し。IOCからは、日本をバカにするかのような発言が続きます。薄ぼん

やりとは、認識せざるを得ないでしょう」

だからオリンピックが行われても行われなくても、そして行われたとして、開催して盛り上がったというようなことになったとしても、それは中途半端であり、すべてに中途半端な日本が浮き彫りになるのだというのである。

スポーツ欄には、日本ウェルネススポーツ大学教授の佐伯年詩雄が、「開催の是非 人任せにせず、スポーツ界から発信を」 という記事がある。

この状況でなお開催を求めるのなら、なぜ、何のために開くのかという

論理を示すべきです。誰も示すことができないできた大会の意義を自ら

問い、自分の言葉にして訴えないといけません。

懸念しているのは、このままでは五輪やスポーツそのものが信頼や価値

を失い、傷つくことです。

スポーツ界は黙って成り行きを見守っているだけ。社会と共にコロナに

対抗することをしてきていない。

と佐伯は語っている。これはつまりアスリートやスポーツ関係者が、レンスキーのいう 「スポーツ例外主義」 に乗って安穏としているのに等しいとも言える。

そしてオリンピック後について佐伯は、

開催の是非について、なにも語らなかったスポーツ界が信頼を取り

戻すのは並大抵のことではないです。

ともいう。

以上は新聞記事を要約したものだが、私の意見もこれらに近い。

ただ、簡単に述べると、今回のIOCの日本への対応は、直裁にいうのならば有色人種への蔑視がその根本にある。本来、白人種のものだったオリンピックを有色人種の国で開催させてやるのだから文句を言うな、ということである。もちろんそんなことを表だっては言わないが、そうした認識があることはすぐにわかるはずだ。

これは何もオリンピックに限ったことではない。かつてF1という自動車レースがあったが (今もまだあるのかもしれないが、よく知らない)、日本人ドライバーは確実に差別されていた。同じ条件の車が与えられることはなく、スタッフも車も、すべてが2番手、3番手であり、それが結果として 「日本人ドライバーはたいしたことない」 という評価につながっていたのは確かである。なぜならF1というのは白人のためのレースであり、それ以外の人種が入ることをよしとしていなかったからである。

こうした差別的認識の極端な例がナチスであり、そのナチスの牛耳っていたベルリン・オリンピックから聖火リレーが始まったのであることは意味深である。つまりいまだに国威昂揚であり、そもそもオリンピックの目的は富国強兵なのである。

かつてレコード大賞というイヴェントがあった (今もまだあるのかもしれないが、よく知らない)。レコード大賞はあるときから、裏取引の事務所間での疑似・賞レースとなってしまった。だから最近、レコード大賞をとった歌手がどんな人なのか、ほとんど知らないし関心がない。レコード大賞とオリンピックを同列にはできないのかもしれないが、私にとっては同じようなものである。腐敗したものは必ず滅びて行く。オリンピックの美名とでもいうべきものは、もうすっかりメッキが剥げ落ちている。もともとそれはメッキであって、無垢の金属ではなかったのだ。

コロナのワクチン接種に関しては、私はより皮肉な見方をしている。佐藤俊樹は、ワクチンが確保されたのにもかかわらず準備をしなかった、つまり対応が遅かったと見ているが、私はわざと遅らせていたのだというふうに考える。オリンピックを開催するか中止にするか、一番瀬戸際のときに、ワクチン接種が進まない、電話がかからなくて予約がとれないというような混乱状況になるような時期にあらかじめ設定しておいて、オリンピックに対する関心・注目度が少なくなるように仕向けて、そのうちにどんどん進めて、なしくずしで開催してしまおうとする計画である。そして今がまさにその状態である。これは悪辣な手法であるが、政治家とは常に強引に自己の目的を押し通そうとし、そのためには虚偽も厭わないものであることを認識しておかなければならない。

このコロナ禍の間、音楽業界は停滞し、ライヴもできず、ライヴハウスももちろんダメ。音楽関係者は大変な努力をしてきたことを知っている。これは私が音楽が好きだから言うのではないが、そのような逼迫した状況に対して国家は何の保証もしてくれてはいない。音楽などどうでもいいのだと思っているのである。大人数の集まるライヴはダメ、運動会もダメ、博物館や美術館もダメ。でもオリンピックはOK、パブリックビューもOK、何なんでしょうね?

佐伯年詩雄が危惧しているスポーツ全般に対する信頼がなくなることについては、私にとっては、もう遅いのである。私は東京オリンピックが開催されたとしても一切見ないし、今後、すべてのスポーツに関して無視することにする。それがこの国の現状と卑劣さに対する小さな抗議である。

大瀧詠一とYOASOBIと山尾悠子 [雑記]

大瀧詠一の《A LONG VACATION》の40th Anniversary VersionのVOXとLPは、ほとんど売り切れのようです。特にVOXは予約段階で完売してしまったらしい。現在販売されているのは通常盤CDのみですが、それもすでに初回盤ではありません。とんでもないですね。

尚、細かいことをいえばVOXのLPは45rpmの2枚組、単体のLPは33rpmで1枚です。最近は良い音をという志向なのか45rpmのLPがよく出されますが、個人的意見を申しますと33rpmでよいと思います。なぜなら45rpmではすぐに片面が終わってしまうからです。

オフィシャルでこの夏に《A LONG VACATION》のSACDが発売されると予告されていますので、今からCDを買うのならそれまで待ったほうがベターな気がします。たぶんハイブリッドだと思いますが、シングルレイヤーだったらゴメンナサイです。

ちなみにJAPANの《Gentlemen Take Polaroids》と《Tin Drum》は2018年にLPが再発されたとき、45rpmのみだと思っていたのですが、33rpmも同時に発売されていたようです。そして今回の《Quiet Life》の再発では33rpmのみになっていますが賢明です。

これも独断的意見を申しますとJAPANのベスト・ワンは《Tin Drum》ではなくて《Quiet Life》だと思います。

YOASOBIは『Sound & Recording Magazine』3月号のインタビューだけでなく、『ROCKIN’ON JAPAN』5月号、『PMC』Vol.19、『CUT』4月号などで軒並みインタビュー等の記事がありますが、あまりに多過ぎるようで、つぶされなければいいなと危惧してしまいます。まだ全部は読んでいません。

しかも2人の写真には必ず衣裳提供が記載されているようで、新しめなコーデのブランドばかりですが、う〜ん……という印象もちょっとあります。着せられている感があるからですが、でもそういうのも乗り越えていかないといけないので。『CUT』のikuraちゃんの服が一番好みかなぁ。

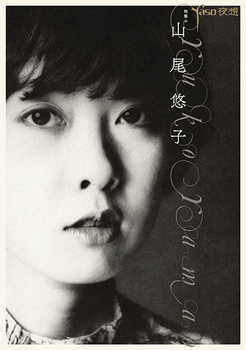

『山の人魚と虚ろの王』が出版されたのに合わせたのかもしれませんが『夜想#山尾悠子』という特集号が出ています。今、読んでいるところですが内容も濃くてファンなら必読です。沢渡朔の撮った若い頃の山尾悠子、超カッコイイ! 山尾悠子と金原瑞人が小中学校で同級生だったというのをはじめて知りました。幼稚園も1年間は一緒だったのだそうです。

ジェフリー・フォード『白い果実』を金原、山尾、それに谷垣暁美の3人で共訳していますが、そのわけがわかりました。中川多理の人形の取り合いをした話には笑いました。でも私はコレクターじゃないので、『翼と宝冠』も書店にありましたけど、ちょっとここまではねぇ。

念のため書いておきますが、金原瑞人の娘が金原ひとみです。

大瀧詠一/A LONG VACATION 40th Anniversary Edition (SME)

別冊ステレオサウンド/大滝詠一A LONG VACATION読本

(ステレオサウンド)

サウンド・アンド・レコーディング・マガジン

2021年3月号 (リットーミュージック)

ロッキング・オン・ジャパン 2021年5月号

(ロッキング・オン)

![ロッキング・オン・ジャパン 2021年 05 月号 [雑誌] ロッキング・オン・ジャパン 2021年 05 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Gy-XSlHrL._SL75_.jpg)

PMC Vol.19 (ぴあ)

CUT 2021年4月号 (ロッキング・オン)

![Cut 2021年 04 月号 [雑誌] Cut 2021年 04 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uWDM6FqnL._SL75_.jpg)

山尾悠子/山の人魚と虚ろの王 (国書刊行会)

夜想#山尾悠子 (ステュディオ・パラボリカ)

書店で [雑記]

書店で、岸本佐知子の本を買おうとしていたら、左隣で、同じ本を手にとった人がいました。かなり年配の男性です。しばらくして本を棚に戻したのですが、今度は右側のほうに行って、スティーヴン・キングとか翻訳書を見ています。うっとうしいなぁ、と思っていたところ、本棚の向こう側に行ってしまったのですが、そのうちぐるっと回ってきて、またそのへんの本を眺めながら、私に突然聞いてきたのです。

「中学生の女の子なんだけど、どんな本がいいかな? 中学生くらいってむずかしいんだよ」

いきなりそんなこと言われてもねぇ。おそらく孫娘に何か本を買ってやるつもりらしいのです。クリスマスですし。そして、

「これなんかどう?」

って棚から抜き出したのが特装版の『オズの魔法使い』。う〜ん、名作ですけど、でもその子の好みがありますから、それに今の子にはちょっとぬるくてピンと来ないかも、と言ってしまいました。それにしてもスティーヴン・キングとライマン・フランク・ボームって、もうメチャクチャ。

じゃあ、何か良い本ないかね? と言われてもあまりに漠然としてるし、そもそもその子がどんな子でどんな好みなのかもわからないし。すっごく本が好きなのか、それともあんまり読んだことがないのか。文化系か体育会系かによっても違いますよね。それで日本の作家はどうなんですか、と聞いたところ、日本の作家はいいと思えるのがないんだよね、と言うのです。

突然ひらめいたので、アーシュラ・ル・グィンってどうですか? と言ったら案の定知らない。『ゲド戦記』って有名なシリーズがあって、これは名作です。翻訳も素晴らしい、と勧めてみます。それ、むずかしくない? と言うので、小学校高学年以上だったら全然大丈夫、というと、それが見たいというので、でも今見ている一般書の棚ではなくて児童文学なので、岸本佐知子の本を持ったまま、かなり遠くの棚まで探しに行ったのですが、岩波少年文庫の棚はごっそり抜け落ちてスカスカになっていて『ゲド戦記』がない。

ダメじゃん、この本屋。と思ったけれど仕方がないので、ミヒャエル・エンデの『はてしない物語』の上巻があったので、表紙もなんとなくオシャレだし、とりあえずこれとか、とお見せしたら、上巻だけ? というので、読んで面白かったら下巻も買うのはどうですか、と言うと、どうもありがとう、と籠に入れました。実際に買ったのかどうかはわからないですけれど、でも岩波少年文庫ならそんなに高価な本ではないし、失敗してもダメ元だと考えたのです。

でも、あとから考えるとそこは某有名書店の支店なんだし、ブック・コンシェルジュなるスタッフがいたっておかしくないし、せめて店員さんに聞けばいいのに、と思ったのですが、逆にそういうのがきまりわるかったのかもしれないです。それにもしかすると、スティーヴン・キングを見てたくらいだから、その子はミステリーとかホラーが好きな子なのかもしれない、と突然思い当たる。エンデは失敗だったかも。

または意外に読書家で、エンデなんか当然読んでいて、「これ、もう読んで知ってるよ、おじいちゃん!」 と言われてしまうかもしれないです。

だったらそんなエンデとか推薦図書みたいな無難なのでなくて、ジャン・ジュネとかガルシア=マルケスとかホセ・ドノソなんかを 「これ、名作ですよ」 って言って勧める手もあったなぁ、と、よこしまな妄想をしてみる。ま、妄想だけでさすがにそれはしませんけど。いっそ、岸本佐知子でもよかったかなと思い当たる。でも中学生でこんなの読んだら、ひねちゃうかもね。

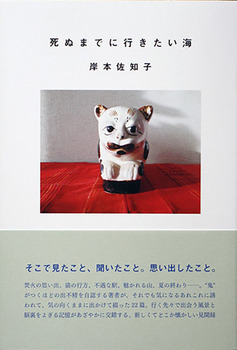

岸本佐知子、面白いです。最近、ブレイディみかこも面白いですけど彼女は体育会系、でも岸本佐知子は学生時代にアーチェリーやってたとかいうんだけど、バリバリな文化系です。とゆーか、脱力っぽい、あるいは脱力っぽく見せかけてるエセ脱力系エッセイがだんだんと幻想小説っぽく変化していくところとか、おぬしできるな状態で、うん、岸本佐知子って天才かもしれないと思う今日この頃です。装幀もいいなぁ。これ、おすすめです。表紙写真も筆者の撮影です。ネコの置物みたいなのは上海で買った陶器の枕だって。笑うよね。

岸本佐知子/死ぬまでに行きたい海

(スイッチパブリッシング)

<ミヒャエル・エンデ/はてしない物語 (岩波書店)

海芝浦駅/男女7人秋物語 第1話『再会』より

https://www.youtube.com/watch?v=vP5BnGgHcCE

*

三枝夕夏 IN db/誰もがきっと誰かのサンタクロース

https://www.youtube.com/watch?v=Tr-QHhlfkUY&t=32s

桃山 — 天下人の100年など [雑記]

豊国祭礼図屛風

東京国立博物館の《桃山—天下人の100年》に行く。

ここ最近の世の中、動きにくいことこのうえなしで、こうした場所に行くのにも日時予約とか面倒な手続きが多いのだが、その指定された時間内には予約した人しか入れないのでとても空いていて良い環境で鑑賞できる。これは疫病流行時の利点なのかもしれないと思ってしまう。日曜日なのに、普段の東博の人気企画展だったら考えられないような空き空きで超快適。

でも中の係員に 「密になるな」 と注意されたりするのがちょっとウザいけれど、気にしなければ問題ないです。はっきり言って 「天下人の100年」 ってキャッチが漠然としてるし、あれもこれものごった煮みたいな展示なのかもしれないという危惧は全然的外れで、時間があるのでしたら見たほうがいいです。展示物の集め方がとんでもないです。1時間30分くらいで見てくださいということですが、はっきりいって無理。駆け足で見ても2時間。できれば展示替えになったらもう一度行くくらいでないと納得のいく鑑賞はできませぬ。正確にいうと展示替えは8回あるのですが、とりあえず大きく分けて前期・後期ということです。

でも、こういうの見ての印象として、すでに文化のピークは過ぎてしまっているのかなと思う。確かにこのあたりの時代はまだ医学だって科学だって発達していないから、疫病なんかが流行ったらバタバタ人が死んだに違いないけれど、でも素晴らしい文化があって、そしてこうした文化はもうすでに過去の栄光で、たとえば現在の日本にはそんな高水準な文化的環境は残っていない。職人的技術も失われてしまっている。これは断言できます。そしてそれは世界的な規模においても同様で、たとえば音楽だってバッハ、モーツァルト、ベートヴェーンの時代が最盛期で、現代はすでに黄昏。どんどんベタ下がりで、もう太陽が昇ることはないのだろうと思うわけです。もちろん人によって感じ方は違うだろうし、現代のほうが住環境も食文化も最高、なんて素敵なすばらしい新世界だって考えたって構わない。ですが私は文化というものを大切にしたいので、そういう面からいうと、現代はもうね〜。あぁ。

感想は書きません。なんかねぇ、気が抜けちゃったというか、むなしいというか、そういうことです。現代はさぁ、ヴァイタリティが無いよね。

*

中古レコードは安いと思う。何十年も昔のブルーノートのオリジナル盤とかそういうのは別として、単純にちょっと前のレコードだったら、意外にも安いのです。逆に最近出ている180グラム重量盤の新品は高価です。

で、この前、某レコード店でそれとなく見ていたら、12インチシングルというのがあって、あまり考えもなく買ってしまう。Sugar Soulの《ナミビア》とUAの《スカートの砂》。いずれも12インチシングルでした。CDシングルではなくて12インチシングルというのがオシャレなんです。違うかな。

ついでにPINKのファースト・アルバムとE.D.P.Sの《BLUE SPHINX》。これらはLPですがちょっとマニアックかもしれない。PINKは、岡野ハジメがちわきまゆみのプロデュースをしていたので知ったんだけれど、季節外れのグラムロックみたいな衣裳でちわきまゆみのバックでベースを弾いていたのを見たことがあります。もう最高! 昨年出版された『岡野ハジメ エンサイクロペディア』って本はマニアック過ぎて笑います。

ツネマツマサトシの最盛期はすごかったなぁ。レコードやCDではその本質は伝えきれてません。あ、本質じゃなくて音質か。YouTubeなどで見ても全く違うものに見えてしまって悲しい。

あと、セシル・テイラーの《Great Paris Concert》というレコード。freedom盤の再発で昨年のレコードの日に出たらしいのですがすでに廃盤。それを中古盤の中に発見。1966年10月30日のライヴで、セッショングラフィによれば同年12月5〜7日のセッションもある。パリ録音には1987年11月13日というLeo盤もあるけれど、それ以外にも見たことがあるような気がする。

東京国立博物館特別展 桃山—天下人の100年

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2043

岡野ハジメ エンサイクロペディア

(シンコーミュージック)

Sugar Soul/Sauce (LIVE)

https://www.youtube.com/watch?v=MwXGZqgYscE

UA/数え足りない夜の足音

https://www.youtube.com/watch?v=5QE3KdrQJWE

E.D.P.S

https://www.youtube.com/watch?v=IJaVWs2xWEU

Cecil Taylor/Student Studies Part 1

https://www.youtube.com/watch?v=xGG43-GBe3M

〈夏なんです〉など [雑記]

YOASOBI (関ジャム 2020.08.16/niftyニュースより)

暑くて文章を書く気力がないのでメモ書きだけ。消化が追いつかないだけといううわさも。

先日、といってもすでに月曜日のこと、たかみなのFMを聴いていたら昭和の夏ソングというテーマで〈夏なんです〉がオンエアされていた。けだるい音が懐かしい正常な夏の雰囲気をあらわしている。今年の夏は異常で不吉な夏で、健康的な昭和の夏が余計にうらやましい。

その異常さをそのまま映し出しているのが『coyote』71号の森山大道である。東京パンデミックというタイトルは、まさにそのまま。写真の中にウイルスがうごめいているような気がしてしまう。不吉というよりも不潔さがクローズアップされてしまった時代なのだ。『アサヒカメラ』の最終号はまだ書店に並んでいるが、こうした写真雑誌を必要とする読者が減少してしまったのかもしれない。

その月曜日の前夜、16日の関ジャムに《YOASOBI》が出演していた。内容的にはすでに語られていることで目新しさはなかったが、初音ミクで作られたデモとikuraの歌唱の比較というのが面白かった。こうして較べられてしまうと、人間の声の複雑さと強さにあたらめて惹かれる。そして私はこの前、〈たぶん〉ってもう、マンネリが少し忍び寄ってきていてみたいに書いたのだけれど、歌詞の端々に惹きつけられる部分がある。というか厳密にいえばその歌詞をどのようなニュアンスで歌うかで、たとえば 「悪いのは誰だ 分かんないよ」 の、分かんないよという部分にどのようにもとれるニュアンスがある。それはドキッとする何かで初音ミクではあらわせられない何かだ。関ジャム出演時のikuraの衣裳のディテールがちょっと不思議でオシャレ。

ギターマガジンの表紙は鈴木英人で、この頃やたらにシティポップというキャッチを見るのだが、そして同様にイラストも使われているのだが、流行なのだろうか。不吉な夏を忘れるためというふうにとらえることもできる。

大貫妙子の《SUNSHOWER》の記事には大村憲司の写真が添えられていた。大村憲司って49歳で亡くなってしまったことにあらためて気がつく。今度出た《SUNSHOWER》のアナログ盤は45rpm2枚組でちょっとやりすぎな感じもするけれど。時代が一回り回ってしまって、こういう音がとても新鮮に聞こえてくる (一回りじゃなくて、もっとかもしれないが)。

皆川博子長編推理コレクションという本が書店に並んでいるのを発見した。サインしたカードがはさんであるのだが、これって直筆? う〜ん、4冊もあるよと思いながら買ってしまう。4巻目にだけ、サインカードがついていなかった。

レヴィ=ストロースの『今日のトーテミスム』が復刊されているのだけれど、中身が清刷りでさえなく (たぶん紙型なんかない)、おそらく前回の印刷物から撮ったものらしくて、文字品質がまるで謄写版。みすず書房でこれはないよね。でも仕方なく購入。

実は〈夏なんです〉のオンエアに反応したのは、ピーター・バラカンの『Taking Stock』と一緒に『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』と『URCレコード読本』というのを買ったのだが、こういうリスト本って、便利だなと思うのだけれど実際にはそんなに有効に使えないことが多くて、でもECM catalogみたいのまで買ってしまいます (ECMは以前、しっかりしたカタログを無料で配布していたときもあったのに)。この『URCレコード読本』というのの中身が濃くて、でもレコードガイドにはなっていなくて、インタヴュー集みたいな内容なのだが面白い。URCって基本はフォークなんですよね。最近またCDが再発されているけれど、最も重要なのははっぴいえんどで、あと、金延幸子なのかな。金延幸子って全然知りませんでした。この本についてはもう少ししてからあらためて書こうと思ってます。

夏の歌だったらフォンテーヌの〈L’été, l’été〉を思い出すのですが、でも今聴くと暑苦しいし、フォンテーヌは夏は暑いし冬は寒いなとも思うばかりで。〈夏なんです〉のほうが日本の気候風土をよくあらわしてると思う。不穏な夏に無理して仕事なんかしなくてもいいんじゃない、というメッセージが隠されているようにも思う。

あと、エディション・イレーヌのこととか、ステレオサウンドのベイシー読本とかあるんですが (ベイシーとはもちろん一関・ベイシーのことです)、まだ読んでいません。

coyote no.71 (スイッチパブリッシング)

アサヒカメラ 2020年7月号 (朝日新聞出版)

ギターマガジン 2020年9月号 (リットーミュージック)

皆川博子長編推理コレクション・1 (柏書房)

URCレコード読本 (シンコーミュージック)

ECM catalog 増補改訂版 (東京キララ社)

別冊ステレオサウンド/ジャズ喫茶ベイシー読本 (ステレオサウンド)

夏なんです/細野晴臣

https://www.youtube.com/watch?v=tMmQfzFGHCQ

坂崎幸之助が語る、はっぴいえんど〈夏なんです〉

https://www.youtube.com/watch?v=Ofp5xUc5Wn8

Brigitte Fontaine et Areski Belkacem/L’été, l’été (1969)

動画に1970年とあるのは間違いで1969年。

fr.wikiにも1970年との表記があるのでそれを踏襲?

https://www.youtube.com/watch?v=QZla_ekGTRE

YOASOBI/たぶん

https://www.youtube.com/watch?v=8iuLXODzL04

南佳孝/摩天楼のヒロイン (1973)

松本隆プロデュースによる南佳孝1stアルバム

でも私は2ndの忘れられた夏のほうが好き (love! ^^)

https://www.youtube.com/watch?v=Rv4poyC6vGI