安部公房生誕100年 [本]

『芸術新潮』3月号は安部公房の特集で 「わたしたちには安部公房が必要だ」 というキャッチが麗々しく目立っていて、なぜ今、安部公房? と驚いたのだが、生誕100年という表示にやや納得する。表紙は画面左下に大きく安部の姿が、そして右上の背後にはスタジオで練習している俳優が2人、ピントから外れた状態で写っているモノクロ写真。撮影者はアンリ・カルティエ=ブレッソンだ。

掲載されている安部のエッセイによれば、カルティエ=ブレッソンの使っていたライカを安部も買いたいと思ったのだが、それは結局潰えてしまったことが述懐されている。その思いはフェティシズムだったのだと安部は言う。

安部公房が急死してからすでに30年を過ぎて、だがその名前は急速に忘却されてしまったような気がする。といっても、薄っぺらな流行作家だったわけではない。むしろ正反対で、その作品は先鋭的でアヴァンギャルドなコンセプトを持っていたゆえに、時代の先を行き過ぎていた感じさえある。アラン・ロブ=グリエやガブリエル・ガルシア=マルケス的な方法論との近似性を感じるが、そもそもその頃、一般的な読者層にはガルシア=マルケスなど膾炙していなかったはずだ。

私が安部公房を認識したのはどちらかというと作家としてではなく、戯曲家としてであったような気がする。その重要な作のひとつとして『友達』があげられるが、といってももちろん初演ではなく、いつどこの劇団で観たのかは忘れてしまったがその不条理さと不安な空気に、こんなことはありえないと思いながらもそれはこの世間のひとつのメタファーなのかもしれないということに気がついていた。

たとえば初期の出世作の『壁』における 「バベルの塔の狸」 にしても、その描かれたものの感触は『友達』と同様に不快だった。この気持ち悪さを冷静な筆致で気持ち悪く書いてしまうところが安部公房の神髄なのだ。

そのエキセントリックさの極地が『箱男』であり、そのイマジネーションも当然ながら気持ち悪さを伴っていて、その同時期に安部公房スタジオを立ち上げたあたりが安部の絶頂期であったように感じる。

そして普段何も感じないような些末なものへの拘泥というか執着心の発露に、寺山修司の性向というか方法論と似たものを感じる。寺山もまた演劇を自らの活動の中心としてとらえていたはずであるが、寺山の演劇は小竹信節のメカニックな装置に幻惑されるのだけれど実はメカニックではなくきわめて詩的であるのに対して、安部の演劇はその構造にごつごつとした骨太の仕掛けがあるように感じる。

堤清二の庇護の下に西武劇場で上演された一連の安部の戯曲は、しかし次第に実験的な色合いを強め、コマーシャルなものから疎遠となってしまい消滅した。それは68/71が演劇的悦楽よりも政治的・思想的な方向性を強くした結果、根源的で原初的なお芝居の楽しみを喪失したのと似ている。そして時代は革新的戯作法で疑似エンターテインメントを標榜する野田秀樹のような傾向に移っていったのだと思う。

ふと思い出すのは、野田の同世代として如月小春や、天井桟敷の戯曲を寺山と共作していた岸田理生がいたこと。だが二人とも亡くなってしまったのが悲しい。

個人的感想でいえば、安部公房の戯曲は安部公房スタジオ立ち上げの前夜に書かれた紀伊國屋ホールにおける『ガイドブック』が、安部のメカニックでありながらそのメランコリーとか抒情性を垣間見せる作品であったと私は思う。「世界の果て」、それは乾いていて誰にもその素顔を見せない仮面のように、抒情を拒否する場所なのだ。

安部は抽象的な表現としてのメカニックさだけではなく、実際にメカが好きで、コンタックスやローライで撮った写真を自分で現像していたのだという。そして初期のワープロであるNECの文豪開発にもかかわっていたし、EMS Synthi AKSなども所有して使用していたという。当時、EMSを使っていた人なんてブライアン・イーノくらいしか私は知らない。

その安部の撮っていた写真を整理した写真集が出版されるのだという。まさに新潮社が仕掛けている安部公房復活宣言のように見える。

西武劇場のマース・カニングハムの公演のとき、舞台下でジョン・ケージがシンセを弾いていたのだが、それがmoogだったのかEMSだったのか知りたいのだけれど、でも無理だろうなとも思う。そもそも私はその頃、まだオコチャマでジョン・ケージがどういう人だったのかさえ知らなかったのだから。

今のガジェット・シンセならTEENAGEだろうけど、OP-1はすでに製造完了していて時の流れを感じる。それにTEENAGEはスマート過ぎて、EMSのような無骨さがない。

芸術新潮 2024年3月号 (新潮社)

(但しamazonはプレミア価格。hontoにはまだ在庫があります)

箱男オフィシャルサイト

https://happinet-phantom.com/hakootoko/

川野芽生『Blue』 [本]

川野芽生

Blueは刺青の青であり、海の色の青であり、哀しい歌の色であり、憂鬱の色である。

川野芽生の小説『Blue』はこれまでに発表されたなかで一番わかりやすい作品といってよいだろう。山尾悠子的な幻想文学を期待していた者にとっては 「えっ? こういうのも書いちゃうの?」 という意外性を少し感じた (落ち着いて考えれば意外ではないのだが)。私は川野の歌集『Lilith』が好きなのだが、短歌は読者層も限定的だし、たとえば塚本邦雄の作品のような伝統的表現から離れた表現とその技法を知らないとわかりにくいという一面がある。その点、小説ならとりあえず物語だから。

ストーリーは高校の演劇部で、アンデルセンの『人魚姫』を題材にアレンジした演劇を上演する/上演したという話が骨子となっているが、人魚姫やアンデルセンに内在している種々のヴァリエーションあるいはメタファーが現実の話に重なってくる。人魚姫が脚を獲得するという行為について 「脚っていうのは性的な含意を持たされやすい部位で」 あること。また、アンデルセンは同性愛者もしくは両性愛者だったことなど (p.31)。

基本的な登場人物は樹 [いつき]、ひかり、夏穂、瑠美、真砂の5人。前の4人は女性、真砂はTGであるが、SRSをしようとして結局挫折してしまう (保険診療ができるように見せかけて、実は保険外にしかならない現実の医療体制の矛盾が語られている)。瑠美は高身長で、背が低く作家先生と呼ばれているひかりに思いを寄せているが成就しない。わざと中途半端な状態のままを維持しているようにも見える。つまりLGBT的な関係性を包含している仲間たちである。

印象的な個所は幾つもあるが、たとえばバリー・ジェンキンスの映画《ムーンライト》からの言葉、

In moonlight, black boys look blue. You blue.

That’s what I’m gone call you: Blue.

は真砂が観た映画の記憶として唐突に出てくるのだが (p.99) 「黒人の少年は月明かりでは青く見える」 という表現は詩的でありながら単純にその美しさだけにはとどまらない。つまりこの映画作品で描かれている差別や性的な感情といった根本的なテーマが、一見、黒人差別などとは全くかけはなれているように思える自分たちの関係性にアナロジーとして投影されるのだ (ちなみに同映画のニコラス・ブリテルの音楽は素晴らしい)。

そんなことなどやりそうにないと思われていたようなひかりが自分の身体にある刺青を披露する場面、

そう言いながら、滝上は首を傾けてタトゥーを見せた。

「自分の体に加工を施すことによって、ようやく自分のものと感じられ

るようになっていく、っていう感覚があるのだけれど」 (p.121)

という感覚は、金原ひとみが『蛇にピアス』で書いたのと同じだ。

真砂は本来の名前は正雄だったのだが、TG的性向から真砂という通称名にしたけれど、状況は悪くなるばかりで眞靑という名にさらに変更することを余儀なくされる。そして眞靑@blue_moon_lightとして呟く。

やってきたことは無になってしまったのかもしれない。何も起こらなかったし、起こったことは何にも帰依しなかったのかもしれない。すべては失われていたのかもしれないし、何も変わっていなかったのかもしれない。それは微かな痛みだ。それすらも幻想にしか過ぎなかったのかもしれない。

川野芽生/Blue (集英社)

小林司・東山あかね訳『シャーロック・ホームズ全集』のことなど [本]

河出書房新社より小林司・東山あかね訳の『シャーロック・ホームズ全集』が復刊された。初版は1997年とのことで、そのときにも書店で見た覚えはあるのだが結局購入はしなかった。今回はカヴァー・デザインなどがリニューアルされていて、思わず手にとってしまった。

ホームズの翻訳は昔から延原謙の訳に定評があったが、小林司・東山あかねの訳書にも書かれているように、文章表現的にすでに古くなってしまっているという指摘は当たっていて、それはサリンジャーの野崎孝・訳『ライ麦畑でつかまえて』が名訳といわれながらも、すでに古くなってしまったのと同じ感覚である。私も野崎訳を名訳とずっと信じていたが、村上春樹訳が出たときに参照したら 「これはないよね」 と愕然としてしまったものである。その時代の風俗をあらわす言語表現についてはその傾向が特に顕著である。

さて、その第1巻『緋色の習作』(A Study in Scarlet) は、以前の翻訳タイトルでは『緋色の研究』として馴染んできたが、誤訳であるという観点から小林・東山訳では 「習作」 とされている。こういうところも、たとえば最近のランボーの翻訳が、昔の翻訳からすると革新的なまでに変更されてしまっているのと似ている。

ホームズに関する蘊蓄をいかにも現実にあったことのようにして深く探究する人たちをシャーロキアンと称するが、これは一種の高級な遊びであり、日本におけるその嚆矢は長沼弘毅であった。伊丹十三がそのカヴァー・デザインを担当した何冊かの著書は当時としては洒落た先進的なセンスだったのかもしれないが、今ではその内容も古くなってしまっている可能性があるかもしれないけれど、そこまでの詳しいことは知らない。

『緋色の習作』を見ると全364ページのうち本文は178ページまで。以下は注釈と解説であって、つまり本の半分くらいが注釈になっている。注釈部分はフォント・サイズも小さく2段組なので、量的には注釈のほうが多いように思う。底本はオックスフォード大学版なのだそうだが、その力の入れ方が面白い。

もっとも注釈本といえばすぐに思いつくのが2回目の『校本宮澤賢治全集』であって、各巻が本文と注釈本の2冊に分かれているが、本文より注釈本のほうがぶ厚かったりするのがもはやマニアックである。

他に注釈本を探すとルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』があって、これは本文そのものの翻訳も数多く存在するが、もっとも有名な注釈本はマーティン・ガードナーのものであって、その注釈本の訳書も存在するらしいが、私が読んでいたのはペンギンブックスの少し大きいサイズの黄色系の表紙のペーパーバックであった。同様のサイズと体裁の水色系の表紙の『スナーク狩り』もあるが、これ原文を参照するときに読んでいた。

原書の注釈本はさすがに滅多に買わないが、ミシェル・ビュトールの《La modification》のGerard Roubichou注釈のものをなぜか持っていて、縦長のやや大判のペーパーバックであるが、この本の翻訳タイトルは『心変わり』であり、倉橋由美子の二人称小説『暗い旅』の元ネタ本である (Bibliothèque Bordasという叢書の中の1冊で、他の作家の本も何冊か見たことがある)。

と、話が逸脱してしまったが、シャーロック・ホームズの『緋色の習作』を読み出すと面白い。ほとんど内容を忘れてしまっているのでとても新鮮である。

私はモリアーティ教授というとフルトヴェングラーを連想してしまうのだが、風貌が似ているし、それにフルトヴェングラーはスピード狂で、でも警察がスピード違反を検挙しようと張っていても逃げられてしまうところとか、何かワルっぽいよなぁと思うのである。もっともホームズの小説の中で最も好きなのはもちろん『恐怖の谷』である。

アーサー・コナン・ドイル/シャーロック・ホームズ全集 1 緋色の習作

小林司、東山あかね・訳 (河出書房新社)

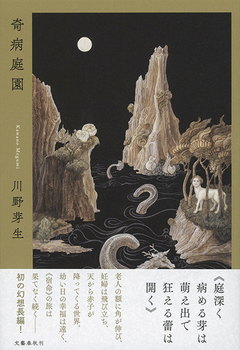

川野芽生『奇病庭園』 [本]

書店で、山尾悠子の『仮面物語』の横に川野芽生『奇病庭園』が並べてあった。最初からそういう読者を想定してるよなぁと思いながら2冊とも買ってしまう。

川野芽生の歌集『Lilith』のことは以前に書いたが (正確にいうと歌集それ自体の内容については書いていないのだけれど→2021年12月20日ブログ)、『ねむらない樹』の山尾悠子とのコラボが、その後の山尾の歌集『角砂糖の日』再発に繋がっているような気もする。

で、今回の新刊『奇病庭園』は非常に面白い。といっても山尾悠子を面白いと感じる読者にとって、という限定が付くが、人間の姿が異常になってゆくさまを奇病ととらえていて、これはドノソの『夜のみだらな鳥』のようにフリークスなのではなく、奇病としての結果が異形になってしまったという論理であるように思う。

1篇が短いので、バラバラの内容なのかというとそうではなくて、だんだんとあちこちでつながりがあらわれていくという手法で、その古風な色合いの単語を多用した文章のつらなりに魅了される。逆にいえばその単語の選び方が読むのに負担になるかもしれないが、でも、子どもの名前が〈七月の雪より〉と〈いつしか昼の星の〉ってカッコよすぎませんか。

好書好日サイトの2023.08.19のインタヴューにおいてこの作品について語る川野の言葉が理解の上で非常に参考になる。

退廃的でゴシックな趣味を感じさせる場面も多いというインタヴューアーに対して、

そうした作品は嫌いじゃないですが、差別や搾取を娯楽として消費して

しまうという側面がどうしてもあります。ホラーや怪談にしても、狂気

や異形と呼ばれるものへの恐怖の根幹には、差別がありますよね。そこ

がどうしても気になります。

それで自分が書く際には耽美的・退廃的な価値観にただ溺れるのではな

く、“普通” とそうでないものの境界を揺るがすような表現を心がけてい

ます。

という。

差別ということに関連してさらに述べるには、

現実世界でも人間のカテゴリーは、時代とともに変化するものですよね。

奴隷制の時代において奴隷は人間から省かれていたし、英語のmanが人

間と男性を指すように、女性も人間に含まれていなかった。人間という

カテゴリーを成り立たせるために、社会は常に “人間でないもの” を設

定してきましたが、その範囲はいくらでも変わりうる。

単純な耽美や頽廃という価値観は旧来の、どちらかというと保守的な考えに捉えられがちであるからそれらを排し、普通なものに対するアンチテーゼとしての “普通ではないもの” という対比を提示することによって、ステロタイプで、ともするとグロテスクな男性主導の方法論から脱け出そうということなのだと思われる。

「彼」 という代名詞は、もともとは男女どちらにも使えるものだったので、あえて女性に対して 「彼」 を使ったという説明からも、英語の man や mankind という言葉が慣例的に持っている男性優位社会への批判と同様の意志が感じられる。

note.comの2022.11.05のロリータ服へのこだわりも単純にそうした服がかわいいから、というだけの理由で終わらないところに、フェティッシュな感覚への渇望に終始しない面を見出すことができる。

川野芽生 (note 2022.11.05より)

*球体関節タイツ御着用とのことです

参考:

好書好日 2023.08.19

「普通」を揺さぶる幻想物語 川野芽生さん「奇病庭園」インタビュー

https://book.asahi.com/article/14983960

ロリィタとしての川野芽生さんにメール・インタビュー!

「自分にとってロリィタ服とは、魂の形」2022.11.05

https://note.com/otonaalice/n/n788ed3c1490a

川野芽生/奇病庭園 (文藝春秋)

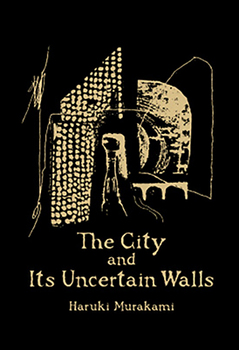

真四角な部屋と薪ストーブ — 村上春樹『街とその不確かな壁』その2 [本]

水曜日の子供 — 村上春樹『街とその不確かな壁』その1 (→2023年07月08日ブログ) のつづきです。

この記事は上記作品をすでに読んだ人を対象としています。ネタバレもありますし、読んでいないとわかりにくい個所が存在します。あらかじめご了承ください。

尚、文中の 「私」 は主人公の第一人称として使われている 「私」 です。この記事の筆者のことではありません。また、表記として 「私」 と 「主人公」 が混在していますがご容赦ください。

*************************

第一部で描かれる壁の中の街は、単に電気もガスも無い環境というだけでなく何かが決定的に欠けている世界である。それは現実世界と違う発達をした歴史のようでもあり、スチームパンク的なアナザー・ワールドを連想させるが、そうしたものよりもっと矮小で、ここちよく秘密めいたインティメイトな空間を形成している。

街はさびれていて、その廃絶した状態は何かの疫病があったからではないか、というような暗示もされるが (p.446)、物が足りないこと、不便な生活であること、そして時が止まっているように見えることが主人公である私には一種のユートピアとして認識されているように思える。

並行して進行する過去の物語は、ぼくときみの、名前のない二人がかたち作った壁の中の街の構築過程であり、それは文通という古風な手段を介在して、青春の輝きと悲しみを綴って行くが、砂の城が崩れてゆくように彼女の存在は次第に稀薄になり、やがて消失する。

それは思春期の喪失感であり孤独であるが、主人公はそれをずっと引き摺ったままで年齢を重ねてしまう。

対して第二部は、年齢を重ねた主人公が穴に落ちて壁の中の住人でいようと思ったのにもかかわらず現実世界に戻されてしまったので、壁の中の街の図書館への憧憬から、現実の図書館長となる話である。壁の中の街の図書館で扱われている図書は〈古い夢〉であり、現実の図書館とは異なるが、これはアナロジーであり、幾多の物語が閉じ込められている点において等価である。

第二部のメイン・キャラは主人公である私、子易辰也、イエロー・サブマリンの少年、コーヒーショップの店主であり、死者である子易以外に名前はない。

図書館は福島県にある町だが、壁の中の街のように暗く幻想的ではないけれど、やはり現実から隔離されていて、静謐で、内在された悲しみに満ちているが、これもまた主人公の現実世界におけるユートピアの体現なのかもしれない。

第一部は暗く緻密で幻想的、第二部は明るいけれど決定的な色彩がどこか欠けていて、読みやすい散文的な情緒をたたえながら、その裏側にデーモニッシュな様相が透けて見える。

話から外れてしまうが、この第一部と第二部の関係性から思い出したのは、私が偏愛する作家ジュリアン・グラックの『半島』(La Presqu’île, 1970) であった。同書は3編の作品で構成されているが、冒頭の 「街道」 (La Route) はさびれた過去の街道を行きながら、かつての街道の栄華が去来するという、緻密だがやや晦渋で幻想がダイレクトに理解しにくいような作品であり、動的な 「半島」 と著しい対照をなす。

全く関係性がないように見えて、この対比が重要なのだということに気付いた。それに 「半島」 は動的に見えて実は堂々めぐりで、全く動的ではないのだ。グラックは最後のシュルレアリスム作家といわれているが、この2編はそれぞれ手法が異なりながら、一定の関連性を持っていて、すなわち 「半島」 は 「街道」 を補完することにおいて『街とその不確かな壁』の第一部と第二部の関係性に似ている、と感じたのである。

また壁の中の街で主人公である私が高熱で寝込んだとき、看病してくれた老人が昔、軍人だった頃の、亡霊を見た話 (p.80) や、私が将校で異国で戦闘をしているという幻想的な夢 (p.135) は、戦争がその実体をともなわず、その予感だけがかもしだされていることにおいて、グラックの『シルトの岸辺』や『森のバルコニー』を思い出す。

高校生の頃、通学の電車の中でこの『半島』を読んだ記憶があるのだが、そのときはそこに描かれている内容がよく理解できなくて退屈な印象であった。グラックのおそろしさがわかったのはもう少し後年になってからである。

さて、『街とその不確かな壁』における実体と影との関係から当然連想するのは、アーシュラ・K・ル=グィンの『ゲド戦記』(Earthsea) である (特にオリジナルな最初の3部作)。邦題は順に 「影との戦い」 (A Wizard of Earthsea, 1968)、 「こわれた腕環」 (The Tombs of Atuan, 1971) そして 「さいはての島へ」 (The Farthest Shore, 1972) であるが、原タイトルに沿って、以下 「アースシー」 「アチュアン」 「ショア」 と略することにする (尚、私見だが 「Farthest Shore」 というタイトルはJ・G・バラードの『終着の浜辺』(Terminal Beach, 1964) へのリスペクトのような気がする)。

アースシーにおける重要な命題は名前であり、人には仮の名前と真の名前があって、真の名前を識ることはその者を支配できるパワーを持つことにつながる、というものである。見習いの魔術師であるゲドは、開けてはいけないパンドラの匣を開けてしまったことにより、自分の影に悩まされることになる。この実体と影との関係はル=グィンの『闇の左手』(The Left Hand of Darkness, 1969) における光と影との関係性と同義である。

そして 「アースシー」 で名前の重要性についてあれだけ語られながら、次作の 「アチュアン」 では名前の無い世界を描くというコントラストを見せているのだが、この『街とその不確かな壁』で、名前がほとんど存在しない状態を連想してしまうことも確かだ。

3作目の 「ショア」 は年老いた魔術師ゲドが若者を教える話だが、世界の均衡は崩れ、生者と死者の世界の境界が曖昧になるところは『街とその不確かな壁』のテーマでもあり、その中で引用されるガルシア=マルケスでも同様である (老魔術師が若者を教えるというシチュエーションは《スター・ウォーズ》におけるヨーダとルークの関係性である。ほとんど言及されないが、《スター・ウォーズ》は『ゲド戦記』からの影響が多く存在する)。

ただ『街とその不確かな壁』で描かれる影は、アースシーのような影で暗躍しているような影ではなく、もっと具体的な実体を持っていて、私と影とは会話をし、雄弁な影の強い説得に応じてしまいそうになったりするのだ。

しかし、私と影とが分離している壁の中の街での状態を除けば、影は通常の影であり、したがって影の無い者 (=子易) は死者である。アニメ《となりのトトロ》に於いて、影の無いシーンが死者であることを暗示していると指摘されたのは、影についての定型的な認識である。ということから壁の中の街の人々はすべて死者であるという類推も成り立つ。

壁の中の街の図書館のドアには 「「16」 という数字が刻まれた真鍮のプレート」 (p.28) が付けられているが、16はきみ (=少女) の年齢であり、それは永遠に16歳であり続けることを示しているのだ。壁の中の街の時計には針がない。なぜなら 「時間は進行しない」 (p.634) し、「現在という時しか存在」 (同) しないので、外部からの何らかの働きかけがない限り、私と図書館の少女の関係性は永遠に続くはず、と考えることができる。これが私にとって街がユートピアであるということの所以である。

ところが第一部の終わりで、私が街にとどまりたいと決心したのにもかかわらず現実の世界に戻ってしまったのは、主人公の潜在意識が冥府にとどまることを嫌ったからに他ならない。なぜなら主人公は死者ではなく生者であるからだ。

私は冥府への誘惑にいつもとらわれている。現実世界における冥府の象徴が、魅力的な死者である子易辰也である。つまり子易は、壁の中の街の16歳の少女 (あるいは過去の記憶の中のきみ) のヴァリエーションとも考えられる。なぜ子易がスカートを穿いているのかといえば、子易は憧憬する少女の変形なので、記号論としてスカートを穿かざるをえないのだ。

イエロー・サブマリンの絵が描かれたヨットパーカを着た少年は、現実世界ではコミュニケーション能力に障害があるのに、壁の中の街では私と普通に会話できることからも、少年は本来、冥府に属するべき住人と考えてよい。

第三部で少年は、壁の中の街に違和感を持ってあらわれるが (p.600)、私と一体化することによって、壁の中の住人としてのポジションを得る。

ストーリーの中で緑色は鍵となる色で、少年のあざやかな緑のヨットパーカ (p.600)、第一部で少女が着ているノースリーブの淡い緑色のワンピース (p.10)、壁の中の街で私がかけている濃い緑色の眼鏡 (p.30) など、すべてが緑色で、しかもその濃淡がそれぞれの性格をあらわしているともいえる (これはヴァージニア・ウルフが『灯台へ』(To the Lighthouse, 1927) で用いた色の扱いに通じる。『灯台へ』については→2016年12月03日ブログ、→2016年12月29日ブログを参照)。

少年は壁の中の街に行くため、抜け殻を現実世界に残す。それは私の夢の中にあらわれるのだが、深い森の中の小屋の物置に少年の姿をした人形として捨てられているのだ (p.561)。関係ないかもしれないが (否。関係はないといっていいのだが)、この人形から私が連想したのはバルトークの3大舞台音楽のひとつ《The Wooden Prince》である。3つのなかでは最も有名ではないが、最もアヴァンギャルドな作品である (最近は作品内容から邦題が《木製の王子》でなく《かかし王子》とされていることがほとんどだが 「かかし王子」 は語感が悪いように思う)。

子易がなぜスカートを穿くようになったのか。子易が妻と子を失った後、しばらくして周囲から後妻をという話があったのにもかかわらず、子易はそれを断り、そうした再婚話が来ないように、他人から自分が変な人であると見られるようにと、意図的にベレー帽をかぶりスカートを穿くようになったのが動機だということになっている。

つまり再婚はしないという意思表示でもあるのだが、そこに性的なアプローチに対する拒否が見てとれる。これはコーヒーショップの店主に関しても同様で、彼女はセックスが苦痛でできないこと (p.539)、そして簡単に脱がすことができないような身体を締め付けるオール・イン・ワンの下着をつけてガードしていること (p.581) などによって、性的なものへの拒否をあらわしていると見ることができる。子易のスカートやコーヒーショップ店主の下着が、衣服という記号によって他人を遠ざける意図を示していることはあきらかである。

そしてそうした二人の性的なものへの拒否感は、私の十代の頃にさかのぼって、キスしか許してくれなかった少女に対する性的飢餓感あるいは抑圧へとつながるように思える。

壁の中の街はその不便な環境にもかかわらず主人公にとってユートピアだったのではないか、というのは前述した通りである。街の存在は私、あるいは私と少女によって構築された架空の街に過ぎない (p.126) のだから、自分たちの都合の良いような全体像をとっているのが当然なのである。しかしその世界は狭量で、クエーカー教徒のように禁欲的で、その総体が生きること、ないしは性的欲望から切り離されていることも事実だ。ユートピアでありながらディストピアなのかもしれないという評価も成り立つ。

では現実世界の福島県の図書館での生活はどうだろう。周囲から干渉されることのない、静謐で、コンピュータとは無縁の (図書館では事務処理にパソコンを使用していない)、テレビもオーディオも無い、いわばノスタルジックで前時代的環境。というより禁欲的なことでは壁の中の街のヴァリエーションで、賑やかな生活に対する拒否感が感じられるが、これもまた私の意図によって構築されたユートピアなのかもしれない。

だがそれでいて私は孤独であることが述懐される。川沿いの道を行き止まりまで歩いた先で、

そこに一人で立っていると、私はいつも悲しい気持ちになった。それは

ずいぶん昔に味わった覚えのある、深い悲しみだった。私はその悲しみ

のことをとてもよく覚えていた。それは言葉では説明しようのない、ま

た時とともに消え去ることもない種類の悲しみだ。目に見えない傷を、

目に見えない場所にそっと残していく悲しみだ。目に見えないものを、

いったいどのように扱えばいいのだろう? (p.234)

何がユートピアであり何がディストピアなのか。ここで思い出すのは、やはりル=グィンの『所有せざる人々』(The Dispossessed, 1974) である。資本主義的で享楽的な世界と、原始共産主義的な禁欲的世界を対比させることによって、どちらが人間にとって幸福なのか、ということが提示される。光と影、あるいは実体と影のように二項対立を提示することがル=グィンの常套手段ともいえるが、その世界がユートピアかディストピアかという判断は相対的なものに過ぎず、自らがその世界を創り出したのだとしても、それが自分の理想に合致しているものなのかどうかはわからないのだ。

最後に仄めかされるのは、壁の中の街の少女は、壁が用意した私のためだけの少女かもしれない、ということだ (p.651)。それは子易の存在がなくなった後に、図書館の空気の質が変化したことに似ている (p.505)。

壁の中の街の図書館の新しい〈夢読み〉となったイエロー・サブマリンの少年に対応する少女は、私に対応していた少女とは異なるだろうし、少女でさえ、ないかもしれない。

壁の中の街の図書館の少女は、私のことを知らない。

「いいえ、お会いしたことはないと思います」 と君は答える。君が丁寧な

口調で答えるのはおそらく、君がまだ十六歳のままなのに私はもう十七

歳ではないからだ。(p.31)

同様に、壁の中の街で〈夢読み〉をしている私は、街に出現してきたイエロー・サブマリンの少年を知らない (p.600)。実体と影とは別のものであり、記憶の共有はできていない。

再起動するたびに過去の記憶が消去されてしまうCLAMPの『ちょびっツ』のように、記憶の連続性や、連綿と続く記憶の堆積は無いほうが幸せなのかもしれない。

村上春樹/街とその不確かな壁 (新潮社)

水曜日の子供 — 村上春樹『街とその不確かな壁』その1 [本]

人は誰でも悲しい物語を持っている。だが多くの人々は、その悲しみを些細なこととして忘れてしまう。大人になるにつれて飛び方を忘れてしまうウェンディのように。

子どもの頃の淡い記憶をゼラチンの中に定着させるような行為、それは古風な夢のかたちの標本であり、あまりにも儚く気恥ずかしいことのはずで、その記述の冷静さと緻密さに作家の確かな構築力が感じられる。

小説は3部に別れている。第一部は高校生の頃のぼくときみの話。ぼくにもきみにも名前はない。きみと呼ばれる彼女は自分の夢の中の街について語る。街は高く堅固な壁に囲まれ外に出ることはできない。死に絶えたような生気のない街——電気もガスもない環境で人々は静謐で質素な生活を営んでいる。その街の図書館に彼女は勤めている。

図書館とはいいながらそこに本は一冊もない。収納されているのは〈古い夢〉で、その〈古い夢〉に触れることができるのは〈夢読み〉に限られている、と彼女は言う。そしてぼくに対して 「あなたは〈夢読み〉になるのよ」 (p.12) と言う。彼女はその夢の街の中のわたしこそが本当のわたしで、ここにいるわたしは影に過ぎない、とも言う。

しかし、夢の中の街の話の繰り返しと長い手紙の行き来の末に、彼女とは音信不通になってしまう。それがぼくの青春期に於ける強い記憶であり、その思い出から逃れないまま、ぼくは大学を卒業し、書籍取次会社に就職し、未婚のまま、四十五歳になる。

第一部では『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』(1985) と同じように、もうひとつの物語が交互に語られる。もうひとつの物語とは、壁に囲まれた街で暮らすようになった私 (=年齢を重ねたぼく) と、十六歳のままの彼女 (=本当のわたし) の話で、私は〈夢読み〉としてその街の図書館に通い、古い夢を読むことになる。彼女は私のことを覚えてはいない。

壁の中の街に入るとき、私は目を傷つけられ影をはぎとられる。街の中の人々には影がない。私の〈夢読み〉はなかなか上達しないが、ある日、私は自分の影と出会う。影は、この壁の中の街はニセモノで、外の世界こそが本当の世界だと言う。そして、影と私が一緒にこの街を出て、元通りに合体すべきだと提案する。私と影とは街からの逃亡を企てるが、最後になって私は街にとどまる決断をし、影だけが街を出て行ってしまう。

第二部は現実の世界の話。三部にわかれている中で最も長い。

壁の中の街にとどまっているはずだった私は、なぜかこちらの世界に戻って来てしまっている。自分には影があるし、その影が話しかけてくることもない。私は仕事に戻るが、自分が図書館で働いている夢を見て、図書館で働くしかないと思い、図書館の仕事を探す。そして福島県の小さな町の図書館長に転職する。前館長の子易辰也 (こやす・たつや) は親切に仕事を教えてくれる。しかしあるとき、子易はすでに亡くなってしまった人であることを知る。子易には影が無く、子易の姿は特別な人の目にしか映らないのだ。

子易には妻子を亡くしてしまった不幸な過去があることを私は知る。そして、図書館は子易が私財を投じた彼の唯一の拠り所であることも知ることになる。だが死者である子易の存在は次第に稀薄になり、やがてその姿を見ることができなくなる。

図書館にいつも来て、本を読み続けている少年がいる。少年は16〜17歳くらいで、いつもイエローサブマリンの絵が描かれたヨットパーカを着ている。彼はサヴァン症候群で、どんな本でも読み、そして記憶してしまうようなのだ。

私が子易の墓で、壁の中の街のことを子易に伝えようとして語っていたのを少年は聞きつけ、壁の中の街へ行きたいと熱望するようになる。そしてある日、いなくなってしまう。

少年の家族は少年を探すが見つけることができない。私は少年が、壁の中の街に行ってしまったのだと思い、そのように説明する。

第三部は壁の中の街に残ったほうの私の物語だ。私は街の中で、イエローサブマリンの少年を発見する。しかし壁の中の街の私は少年のことを知らない。少年は積極的に私に近づいてきて、そして少年と私は一体化する。少年のほうが〈夢読み〉の能力はすぐれている。少年は私に、この街から去るようにとすすめる。この街から去って、外の世界で、元通りに影と合体すべきだというのだ。私は図書館の少女に 「さよなら」 を言い、壁の中の街から出て行くことにする。

真四角な部屋と薪ストーブ — 村上春樹『街とその不確かな壁』その2 (→2023年07月16日ブログ) につづきます。

村上春樹/街とその不確かな壁 (新潮社)

Dave Brubeck Quartet/Just One of Those Things

https://www.youtube.com/watch?v=bNmEM5CHrJ0

Dave Brubeck Quartet/You Go to My Head

https://www.youtube.com/watch?v=_4bzBqLiWoI

Yellow Submarine Original Trailer 1968 (Beatles Official)

https://www.youtube.com/watch?v=vefJAtG-ZKI

川上未映子『黄色い家』その2 [本]

川上未映子『黄色い家』2023年04月19日 のつづきです。

『ダ・ヴィンチ』2023年4月号はこの『黄色い家』をメインとした川上未映子特集だったので、ざっと読んでみた。

作者へのインタヴューのなかで女4人で暮らすというシチュエーションは『細雪』の四姉妹の影響というか、谷崎へのオマージュであることがわかった (前記事で想像していた通りである)。そして『細雪』は 「戦中の時代に対するカウンター」 だとも言う。

そしてもうひとつ、完全に見落としていたことがあって『黄色い家』とはゴッホがゴーギャンと暮らした黄色い家をも意味していると言う。「やがて破綻する共同生活」 という点においてもそれはまさに黄色い家だったのだ。ゴッホ/ゴーギャンという男/男の生活ということに対しての花/黄美子の女/女の暮らしとの対比だと考えてもよい。

そして川上は 「花のことも、私はかわいそうだとは思わない」 ともいう。「与えられたもののなかから、自分で選びとった人生を走り抜けている人をジャッジするなんて、誰にもできないんじゃないのかな」 と規定している。ある意味、突き放している。

面白く感じたのは、この次々に起こる事件とその結果を 「ドストエフスキーの小説みたいなドタバラ劇」 のようだと言っていることで、つまりドストエフスキー作品への評価として 「悲哀に満ちてはいるけれど、全編とおして登場人物がドタバタ走り回っている姿が、どこか滑稽でおもしろい」 と指摘しているのだ。

この『黄色い家』に対して何人かの識者の感想が載っているのだが、その中ではchelmicoのRachelの言葉が鋭い。「黄美子さんも面白い人だったな。実はずっと何もしていない。物語の中心にいるようでいて空洞。人を映す鏡なんですよね。黄美子さんをどう思うか、読者も問われてる気がしました」。

そうなのだ。疑似四姉妹の長女にあたる黄美子はまだ未成年の3人の感性とは全く異なっている。年齢が離れているというだけではない。それは経験値によるものなのか、それとももって生まれた性格なのかはわからないのだが、その黄美子のスタンスをRachelは 「空洞」 と表現していて、まさにその通りだと思うのだ。虚無とも違うし悲哀でもない。そうした感情的な形容とは無縁の、いわばブラックホール的な、なにかわからないうつろな部分を黄美子は持っているのだ。それをどのようにとらえるのかがこの作品理解のための鍵だと思う。ひとつの可能性として、黄美子と花の母親・愛との関係性が、単なる水商売の同業者ということだけで理解してよいのかという疑問が残る。

鴻巣友季子は 「「何々障害」 といった名前は出てこないけれど、黄美子さんは生きづらさを抱え、そこにつけこまれてきたようだ」 と書いている。それは勘違いかもしれないけれどあえて言ってしまえば、ドストエフスキーの『白痴』的聖性なのかもしれない。

それともうひとつ、この小説の特徴として、主人公である花に、恋愛感情のような意識が全く欠けていることをあげなければならない。「私はあまり性愛を書くことに意識が向かない」 と川上未映子は述べている。

普通の小説だったら (果たして何が普通かという問題があるけれど)、たとえば悪事の手引きをする韓国人・映水 [ヨンス] など、登場してくる男性と主人公との恋愛に至るような設定がなされたりするはずだが、そうしたことが全く欠けている。そして映水も、カード詐欺の元締めであるヴィヴィアンも、魅力的なキャラクターなのだがわざとのように何かひとつ、色彩が失われている。

それは主人公である花にも黄美子にも同様に言えるのだが、彼女たちの容貌や服装など、具体的な印象を結ぶための手がかりがなんとなく欠けていて、これはおそらく意図してそうした抽象性に偏らせた描きかたをしているのだと思う。

作者は花のことを、悪事をするにしても何に対してもまじめだと規定する。そのまじめさとは、たとえば村上春樹へのインタヴュー本である『みみずくは黄昏に飛びたつ』のときの、村上作品の驚異的な読み込みをして準備をした末にインタヴューの臨んだまじめさに通じている。

責任編集をした『早稲田文学増刊 女性号』に対しても、この本を買ってくれるのは 「ある程度、意識が高く、文章を読む素養のある人。それがいけない、というわけではないけれど、いわゆるフェミニズム文学からは貧乏な女性が除かれがちだということは、知っておきたいです」 と言う。

それは何も文学に限らない。世間一般的に、それは政治家やマスコミがとらえようとしている平均値としての人々——たとえば収入にしても生活状態にしても、それが最大公約数でありマジョリティであると仮想しているクラスの人々とは、実はごく限られた上層の階級に所属している人々に過ぎない。この国の本来の平均値は、彼らエリートが仮想している平均値よりずっと低いのである。

この作品に描かれているカード犯罪は、確かに犯罪ではあるのだけれど 「富裕層からお金を奪うのは、略奪ではなく再分配だ、という考え方が、ないとも限らない」 と言われてしまうと思わず賛同してしまいそうになるのである。

ダ・ヴィンチ 2023年4月号 (KADOKAWA)

https://www.amazon.co.jp//dp/B0BTXNFSFT

川上未映子/黄色い家 (中央公論新社)

川上未映子/すべて真夜中の恋人たち (講談社文庫)

https://honto.jp/netstore/pd-book_26356894.html

川上未映子『黄色い家』 [本]

川上未映子 (東京新聞web 2023年3月12日記事より)

読んでいて次第にとてもしんどくなるのだが、それでもやめられないで読んでしまうという点で、最近では滅多にない没入感のある読書をしてしまうような本である。新聞連載小説だったとのことだが信じられないくらいの緻密さと計画性を持っている作品だと思う。

タイトルの『黄色い家』は風水の 「黄色は金運」 にこだわる主人公・伊藤花の理想の 「家」 をあらわしているのだが、その家は脆くも壊れ、そして彼女自身も壊れてしまう。本のカヴァーを見ると、並記された英語タイトルが 「SISTERS IN YELLOW」 となっているところにも一種の仕掛けを感じる。

花が心惹かれ一緒に暮らすようになった吉川黄美子は花よりかなり年上だが、花と同年代である蘭、桃子というティーンエイジャー3人とあわせれば偽装された四姉妹と考えることもできる。だから「SISTERS」 なのだ。つまりそれは屈折した社会的底辺における『細雪』な物語でもあり、犯罪にはまっていくことでは是枝裕和の映画《万引き家族》をも連想させる。

また、働いて溜めた金を盗まれ落胆する花に、黄美子が 「わたしと一緒にくる?」 と花を誘い、花がそれに瞬時に反応して家を出て行くところ (p.74) は吉田秋生の『海街diary』を連想させる (このマンガの映画化も是枝裕和だったことを思い出す)。

花と黄美子ではじめたスナックは軌道に乗り充実した日々が続くが、火事で店を失ってから目標も喪失し、花はだんだんと悪の道に入って行ってしまう。ATMを利用した不正な引き出しの繰り返し。それは抜けられない道であり最終的な破滅が予感され、そしてその通りな結末がやってくる。金を得るためには何でもすることに執着するあまり、花には心に余裕が無くなってしまい、次第に狂気に近い言動を繰り返すようになる。花の貯めた金を盗んだトロスケを偶然見つけて金を返せと言ったとき、トロスケは花に 「それにしても見た目かわりすぎだろ。昔はもっとこう……普通の顔してただろ」 と言う (p.552)。

そうした意味でこの作品は馳星周の描くようなピカレスク小説でもあり、オウム真理教の狂気や、最近の各種の闇バイトに通底するような色合いを持っている。

花にとって黄美子とはどういう存在だったのか。カリスマだったのか、母親の代替えだったのか、それとも無意識の屈折した恋愛対象だったのか。花には若者が抱いている標準的な恋愛感情がみられず、それは最後まで変化することがない。

金への執着をみせながら、それを現金のまま貯め込んでおき、結果として盗まれたり無心されたりという危険で不安定な状態が続くのにもかかわらず、それを保持したままだということに対して、金とは単なるメタファーであり花の心の寂寥や不安定さをあらわしているのではないかというような象徴主義的感想を持ってしまうのは私の穿ち過ぎなのだろうか。

幸福が全て逃げて行くところにとても共感する。なぜならそれは私が過ぎて来た道に似ているからだ。

川上未映子『黄色い家』その2 2023年04月30日 につづく。

。

川上未映子/黄色い家 (中央公論新社)

昨年買った本など [本]

最近買った本などという記事を書こうと思っていたのですが、紅白など観ているうちに年が変わってしまったので昨年買った本などというユルいタイトルに変えることにしました。

買った本とはいえ、ここ数ヶ月のものがほとんどなので、まだ読んでいなかったり読みかけだったり、さらには資料的に買っておくので読むはずもない本も含まれています。

私の偏って貧弱な選択に過ぎませんが、自身への覚え書きという意味もあります。

ごく最近買った本から以前へとなるべく遡っているとはいえ基本的にはランダムで。雑誌もちょっとあり。文庫、コミックスは除外です。

『定本夢野久作全集第8巻』

ユリイカ2023年1月臨時増刊号 ジャン=リュック・ゴダール

トマス・M・ディッシュ『On SF SFの気恥ずかしさ』

アーシュラ・K・ル=グウィン『私と言葉たち』

村上春樹『更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち』

窪美澄『タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース』

川野芽生『無垢なる花たちのためのユートピア』

川野芽生『月面文字翻刻一例』

リチャード・パワーズ『惑う星』

牧野直也『チャーリー・パーカー伝』

マリオ・バルガス・ジョサ『ガルシア・マルケス論』

美術手帖2022年10月号 五木田智英

大谷弘『入門講義 ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』』

野村喜和夫『シュルレアリスムへの旅』

野村喜和夫『妖精DIZZY』

ジュリアン・グラック『異国の女に捧ぐ散文』

郝景芳『流浪蒼穹』

夢野久作全集は2年数ヶ月ぶりにやっと最終刊が出て完結。三一書房版も持っていますが、今回の定本は圧倒的に優れた全集。国書刊行会は久生十蘭と夢野久作の両方を完結させました。次は長谷川海太郎でしょうか (さすがにそれは無い、か)。ユリイカのゴダールは予価1,650円と告知されていましたが、出てみたら3,080円。まぁ買いましたけど。ディッシュは評論などを集めた内容。ル=グィンも同様に最近のエッセイを集めたもの。先に『文体の舵をとれ』という著書もあります。まだ読みかけですが。村上春樹は先に出されたレコード案内書の続編。直木賞作家・窪美澄の新刊は宣伝誌に連載していたもの。wikiのリストにはまだ追加されていません。七海ちゃんが良いです。川野芽生は歌集『Lilith』の歌人ですが、その小説集。帯の推薦文は皆川博子、円城塔です。パワーズは先に出た『黄金虫変奏曲』がまだ手つかずなのに昨年2冊目。黄金虫は1991年作ですが、こちらは2021年の近作です。パーカー伝はなんとなく詳しく書いてありそうなので。もっとも寝っ転がって読むのには不適な分厚さ。ジョサのマルケス論、これはすごい。ついでに昔の装幀の復刊、プイグの『リタ・ヘイワースの背信』が売れ残っていたので買っておきました。五木田智英はヘタウマとか書かれていますが、全然ヘタではありません。『論理哲学論考』は全集で読んだけどわかっていない。でもこれを読んだところで、あいかわらずわからないでしょう。野村喜和夫はなぜか懐かしさを覚える内容。『妖精DIZZY』は凝った装幀の詩集 (なのか?)。グラックは知らない内容ですけど、たまたま見つけたので買っておくことに。ともかくグラックはマイ・フェイヴァリットですから。郝景芳はハヤカワの銀背。最近、中国とか韓国とかの作家が多出してますが、どうなのかなぁ。

買ってないけど河出文庫で塚本邦雄の『十二神将変』『紺青のわかれ』に続いて『菊帝悲歌』が発売されていました。後鳥羽院の生涯を描いた長編です。鎌倉殿の終わった今、まだシュン? 但し、当然ですけど旧仮名遣いですので。

井戸は車にて綱の長さ十二尋の大晦日に、やっとのことで年賀状を書いて投函。紅白歌合戦をぼんやり観ていましたが、私のベストトラックはKing GnuとSuperflyでしょうか。あくまで私個人の好みですので。

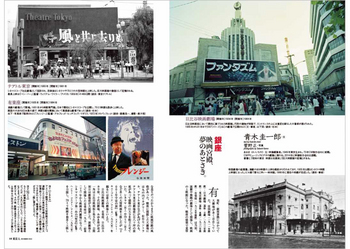

『東京人』2022年12月号 — 東京映画館クロニクル [本]

『東京人』12月号の特集 「東京映画館クロニクル」 が面白い。東京にかつて存在した映画館の解説と写真が掲載されているのだが、ほとんどは知らない映画館ばかりなのだけれど、知っている映画館を見つけると懐かしさがこみ上げてくる。

新宿だったらミラノ座と新宿プラザ。この2つの巨大映画館は外せない。そして銀座はテアトル東京。といってもテアトル東京には一度しか行ったことがなくて、たしかそこで《2001年宇宙の旅》を観たような記憶がある。それは封切りではなくて、何回もリヴァイヴァル上映されたうちの最後のほうだったと思う。しばらくしてテアトル東京は閉館してしまったから。

当誌に掲載されているテアトル東京の写真は《風と共に去りぬ》上映時のものだが、「風と共に去りぬ」 という特徴のある書き文字が美しい (上記画像参照)。昔の映画の看板やポスターのタイトル文字は皆、書き文字で、なぜならその頃のフォントはごく平凡な明朝体やゴシック体しかなかったからなのだ。

正木香子の記事によれば《シェルブールの雨傘》の日本公開時の、オリジナルと思われるポスターなどのタイトル文字は、東宝宣伝部の益川進という人が作成したのだそうだが、雨に煙っているような横書きの流れるような書体で、この映画の雰囲気をよくあらわしている。ところが今、ネットで探してみたらオリジナルの書体を見つけることができなかった。多くはそれに似せた劣化書体で、さらには単なるフォントで作成されたものもあり、これらは再映の際に作られたデザインだと思うのだが、オリジナルを凌駕するものはひとつもない。

新宿の日活名画座では和田誠がポスターを描いていたとか、新宿文化は普通の映画館だったが、1962年から芸術系の映画を上映するアートシアター新宿文化になったのだということだが、atgというロゴマークは伊丹十三が作成したのだというのを初めて知った (伊丹十三は長沼弘毅のシャーロキアン本のイラストも描いていたし、TVで観たことがあるがギターが大変上手かった)。

川本三郎は、アートシアターではカウレロウィッチ、ベルイマン、タルコフスキーなどを観たと書きながら、別の記事ではあの頃はゴダールと大島渚だったとも。

今年閉館してしまった岩波ホールの写真がある。私にとって岩波ホールは、川本三郎のアートシアターみたいなものだったのかもしれない。そして岩波ホールが閉館したということから感じるのは、日本の文化が衰退してしまったという事実である。

小西康陽のCinema diaryはここだけフォントサイズが小さくて、文字がギッチリ入っていて笑うが、紀伊國屋書店の地下にあった 「モンスナック」 のカレーという記述があって、懐かしいと思ってしまう。確か北杜夫もモンスナックのことをどこかで触れていた。

池袋の文芸坐の古い写真がある。文芸坐で映画を観たことは無いと思うのだが、年末に浅川マキのライヴがあって一度だけ行ったことがある。チケットを予約しようと電話したらマキさん本人が出た。「あのぅ、マキさんですよね?」 と聞いたら 「いいえ、違います」 というのだが、一発でわかるその声で違いますはないだろう、と思ったけれど、それ以上はツッこまなかった。

映画館の記憶って面白い。私はそんなに映画を観てこなかったが、どこでその映画を観たかの記憶が意外にある。つまり映画と映画館が結びついているのだ。東京の映画館といってもさすがに国立 [くにたち] の記事はないのだが、私には無くなってしまった国立スカラ座の記憶がかすかに残っている。《アマデウス》も《バリー・リンドン》もあそこで観たはずだ。

東京人2022年12月号 (都市出版株式会社)

![東京人2022年12月号 特集「東京映画館クロニクル」なつかしの名画座から令和のミニシアターまで[雑誌] 東京人2022年12月号 特集「東京映画館クロニクル」なつかしの名画座から令和のミニシアターまで[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51JG-zSNssL._SL75_.jpg)