スザンヌのために — エル=バシャ・リサイタル [音楽]

ここのところ昼間はまだ陽射しが強いのに、夕方になると急激に温度が下がってくる。そんな日に紀尾井ホールにエル=バシャを聴きに行ってきた。

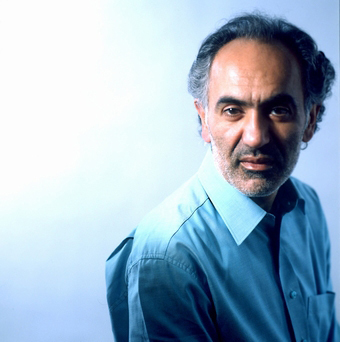

アブデル・ラーマン・エル=バシャについてはすでにプロコフィエフのCD評を書いたことがあるが (→当ブログ 2012年06月17日)、ナマはやはり異常に期待がたかまるものである。

この季節、すでに陽の落ちた四谷駅から紀尾井ホールへの道は街灯があまり無いので意外に暗くて、見えてくるホールの外観も偉そうな感じではないので、何となく隠れ家のようなインティメイトな印象がある。

少し早めに着いてしまったのでしばらく待ってから開場。客席はせいぜい7分くらいの入りで 残念ながら満員にはほど遠い。舞台中央にあるピアノはベヒシュタインで、BECHSTEINという文字の上に大きな王冠マークが付いている。

まずプログラムを簡単に書いておこう。

モーツァルト/ピアノ・ソナタ第6番 D-dur K.284 (205b)

ラヴェル/夜のガスパール

ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ第26番 Es-dur op.81a 「告別」

ショパン/ピアノ・ソナタ第2番 b-moll op.35 「葬送」

このリストを見て感じるのは全体を貫く暗い流れである。「夜のガスパール」 の2曲目には 「絞首台」 Le gibet というタイトルがあるし、そして 「告別」 「葬送」 と続くのには何かのメッセージが籠められているのだろうか。

時刻になるとベルも何も鳴らず客席の照明が徐々に暗くなり、ステージにピアニストが登場してきた。始まりはいつも美しい。1曲目のモーツァルトが始まったところで不意に涙が出そうになった。何という音なのだろうか。音楽云々でなく、純粋にピアノの音が何か違うのである。ベヒシュタインの魔力か、それともピアニストの技倆か、おそらくはその両方なのだろう。

K.284のソナタは1775年、モーツァルト19歳の時の作品で、いわゆるデュルニッツ・ソナタの6番目の曲であり、その終楽章は長大な12のヴァリエーションで構成されている (ソナタ1番から6番までをデュルニッツ・ソナタと呼ぶ。デュルニッツ男爵 Thaddäus Freiherr von Dürnitz のために書かれた作品であり、男爵自身はアマチュアのファゴット奏者であった)。モーツァルト自身、気に入っていた曲でよく演奏したといわれるが、この第3楽章の長さだと 「ピアノのおけいこ」 の発表会には不向きで、ソナタの中ではちょっと異質な作品かもしれない。

エル=バシャのモーツァルトは初めて聴いたが、輪郭のはっきりした音で芯が太い。モーツァルトに軽やかさを期待する耳にはちょっとそぐわない音かもしれない。私はピリスの1回目の録音をモーツァルトのスタンダードとしているが、でも、あぁこういうのもあるよね、という説得性のある音だ。そしてこの延々と続く終楽章をその構成力で明快にわからせてくれるように思える。

エル=バシャはテクニックの非凡さはもちろんだが、楽曲に対する理解力と構成力が非常にすぐれていると思う。それは次の曲のガスパールにも言えて、モーツァルトの後、しばしインターヴァルをとってからガスパールを弾き出すと、ピアノの音は悪魔のようにくるりと変わってラヴェルの闇からの表情を見せる。急速な第3曲のスカルボまでを含めて、エル=バシャは常に余裕を持って易々と弾ききってしまうのだが、数学的な美しさを持つラヴェルの難曲をこれだけ明確にリスナーにわからせてくれるピアニストはそんなにいない。

今、CDで聴いてみると (それはForlaneの録音でTritonのラヴェルよりも以前のものだ)、CDの録音は精緻でまとまってはいるけれど、ダイナミック・レンジが狭くてとても真実の音を再現しているとは思えない。それほどライヴでのエル=バシャの音は圧倒的である。ガスパールは職人ラヴェルの仮面の裏に秘められた闇の部分であり、決して破壊には至らないがノーマルから逸脱しようとする衝動があって、それを感じさせてくれないピアニズムでは意味がない。余裕がないとテクニックの披瀝だけで終わってしまって、それはガスパールの本質ではないのである。

休憩の後、ベートーヴェンとそしてショパン。エル=バシャはどちらもすでに全集を出しているので手慣れた曲である。ベートーヴェンは常にスクエアで、特にガスパールの後で聴くと端正で品行方正で正統派的な印象を受ける。ベートーヴェンのソナタに駄曲は存在しなくて、というかベートーヴェンには駄曲自体が存在しないともいえるけれど、常に安心して聴ける曲であり、エル=バシャの演奏も同様に裏切られることはない。

そしてショパン。ショパンには実質的にピアノ・ソナタは2曲しかない。エル=バシャの第3番の演奏はすでに聴いたことがあって、その時の強い印象は今も忘れなくて、だから今日の2番も楽しみにしていた。その期待は裏切られなかった。

エル=バシャは緩徐楽章での持続力が強靭である。これ以上やったらダレてしまうかもしれないと思えるような限界線上を、決してその持続力が途切れない状態で音を構築していく。ショパンのソナタにおいてこれは重要であり、それがあってこそPrestoの楽章が生きるのである。

以前、エル=バシャの第3番ソナタを聴いたとき、私の書いたメモが残っていて、そこには 「どんよりとした曇り空のような、灰色のショパン」 と形容されている。エル=バシャのショパンはモノクロームに近くて、一般的なショパンを語るときの常套句であるきらびやかな色彩感が無い、とも思っていた。たとえばルイサダのような、エスプリのきいたフランス的な派手さとは対極のポジションにいる。それでいてルイサダもショパン、エル=バシャもショパン、それが音楽の不思議だ。色彩感はパリの、無彩色さはポーランドの暗喩でもある。

ただ今日の2番が、以前の3番を聴いたときに較べて荒涼感が薄かったのは、ベヒシュタインの音色のためもあるのかもしれない。ベヒシュタインは、やや華やかさに振ってくれる音をあらかじめ持っているように思う。

第2番は第3楽章が葬送行進曲であり、「葬送」 という名前もそこから来ているが、第4楽章のPrestoが謎の楽章であることも以前ポゴレリチについて書いたときにすでに触れた (→2012年05月15日)。エル=バシャのPrestoはポゴレリチのわざと粒立ちを塗り込めたようなアプローチとは違い、明快にひとつひとつの音の輪郭があって、それでいて速い。正統的な演奏である。第4楽章は葬送行進曲の暗さを消すためにあるのかとも思うが、今日のエル=バシャの第3楽章は厳粛ではあるけれど重くはなくて、つまり葬送行進曲といってもそれはソナタの1楽章でしかない、ということを気づかせてくれる。

拍手に応えてのアンコール、その1曲目はショパンの遺作ノクターンであった。cis-mollの最も有名なノクターン。最近は歌詞を付けたポピュラーソングまであって、もはや、やや通俗な作品として捉えられやすい曲であり、暗い流れがあらかじめ準備されたものであるのだとするのならば、その最後には、うってつけ過ぎる選曲である。

2曲目はシューベルトの 「4つの即興曲」 からop.90-2 (D.899)、これは彼の最新発売のCDのプロモーションを兼ねてのことだろう。

そして3曲目は自作の 「スザンヌのために」 という小品だった。終わり方が、わざとのようにやや唐突であり、これでこの日のプログラム・ビルディングの意図が完結したように思えた。

客席は満員ではなかったけれど、むしろそれゆえにホールの雰囲気はとてもよい。たぶん本当にエル=バシャを聴きに来た人がほとんどだったのだろう。曲間に奏でられるはずの客席の咳音もほとんどなく、しんとして物音が極端に少ないのは、ピアニストから醸し出される音楽への真摯な姿勢への共感に他ならない。

終演後、パンフレットとCDにサインを。

Abdel Rahman El Bacha/Ravel Complete Piano Solo Works (Octavia Triton)

Ravel & Schubert 東京文化会館 2007.12.04

http://www.youtube.com/watch?v=2IfdzLjFQHg

http://www.youtube.com/watch?v=Bo8NNANkwyc

コメント 0