こころかなしきときは — 尾崎翠のこと [本]

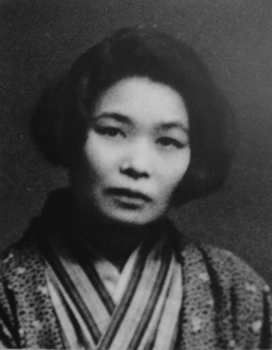

尾崎翠

この前、金井美恵子のエッセイ集というのが出ていて、ちょっと読んでみたら、その当時の風俗を反映した、というよりもっとわかりやすくいえば週刊誌ネタのようなことが幾つも書かれていて、あぁエッセイってこういうことを書いているんだ、というような、新たな印象を持った。

私は、金井美恵子の作品ではずっと以前に『アカシア騎士団』というのを読んだだけで、それは比較的柔らかな小説的虚構に満ちていて、懐かしさのような読後感とでも形容すべき記憶があったのだが、アルカイックな表紙にまどわされてそういう記憶となって残っているだけで、違っているのかもしれない。

この金井美恵子のエッセイの時事ネタ的な部分のテイストは、きっと森茉莉の『どっきりチャンネル』なんだ、と思えばそんなに外れていないのではないかと思う。『どっきりチャンネル』は、森茉莉の汚点ではなくて、あの軽薄さがあるから森茉莉なのである。大文豪の娘がトリッキーだっただけではなくて、大文豪本人もトリッキーな精神を秘めていたのかもしれないという演繹的仮説さえ成り立つような気がする。

森茉莉はともかくとして、たとえば宮澤賢治の短歌について金井美恵子は、

泡つぶやく声こそかなしいざ逃げんみずうみの碧の見るにたえねば

うしろよりにらむものありうしろよりわれをにらむ青きものあり

という例をあげて 「若き賢治のおよそ技巧的でない歌に、わたしたちは詩への怖れを読みとるのであり」 (第1巻 p.156) と評していて、そもそもこういうのを選びとるセンスがすごい、と思ったりもするのであるが。

でも、そんな金井美恵子よりもっと面白いのは、今読んでいるシュルレアリスム関連の本で、それは鈴木雅雄『シュルレアリスム、あるいは痙攣する複数性』というタイトルなのだが、シュルレアリスム勃興期のアンドレ・ブルトンとその周辺のことを微細に、しかも基本的知識は最初からあるものとして展開していて、そのディープさ (というか固有名詞の分からなさ加減) に最初はびっくりしたのだが、よく読んでいくとここに書かれているのはシュルレアリスムそのものではなくて、シュルレアリストたちの行状についてのフィールドワークで、その元ネタが当時のゴシップ紙などから採られているので、つまり女性週刊誌分析みたいな内容なのだ。

たとえば森鷗外の研究論文なんて山ほどあって、だから後発の研究者はよほどマニアックなことでも研究しないと目立たないし、その結果としてどんどん鷗外からズレていくような評論だってきっとあるのだろうがそういうのと同じで、こういう女性週刊誌的視点だって当然存在するのだろうが、読んでいてちょっと疲れる。きっと私の思考回路には過負担な内容なのだろう。

今、筑摩書房の宣伝誌『ちくま』にも暗殺者の系譜みたいな連載があって、そういうのも面白いと感じる読者がいるのかもしれないのだけれど、読んでいると私はやはり心が曇ってしまう。なんとなく憂鬱になってしまう点でこれらは似ているような気がする。

話は変わるのだが、私の仕事は全てが用意されて離陸してしまえば、後は 「編み物」 のような単純で緻密な作業の連続をこなしていけばよいみたいなところがあって (と書くとなかには 「編み物がお仕事なんですか」 と訊いてくる人がいるのだけれど、あくまで比喩ですので)、そういう時は延々とBGMとして音楽が聴ける状態になる。

そういう時、次から次へと関連する曲を聴いていく場合と、同じものを何度もリピートする場合があって、たとえばベートーヴェンのピアノソナタとかドヴォルザークのシンフォニーなどを番号順に全部聴いてしまったりするのは前者の場合である。

でも今日は、気持ちがリピートの日だったので、繰り返しずっとラファエル・ラナデールの《Initiale》を聴いていた (“L”:ラファエル・ラナデールについては→2013年07月19日ブログ)。

同じ音楽を繰り返し聴いていると私はパブロフの豚となって、そうすると仕事の速度がどんどん上がっていく。それに何度も聴いていると、いままであまりよくわからなかった曲の輪郭がだんだんとはっきりしてきて意外に好きになったりする。

今回それがあったのは〈Je fume〉という曲で、この気怠くて眠い3拍子にハマッてしまった。粘っこいピツィカート。

Des jours qui passent,

Toujours les mêmes,

A jouer dehors

Et dans la boue,

この音を聴きながら私が連想したのはなぜか尾崎翠のことだった。人は全然ちぐはぐな連想と言うかもしれないが、私の中では何か繋がるものがあって、きっとその、少し古風な郷愁を誘う音に共鳴する何かが触媒のような働きをするのだろう。

それで、川上未映子が朝日新聞にたまに載せているエッセイがあって、ひそかに面白いなぁと思っていたら、この前、谷崎潤一郎賞を受賞したのでドレスを買わなきゃとかいう話題が書かれていて、そのわざとらしいかもしれない通俗性に、う〜ん、タニザキって……と一瞬思ったのだけれどでも 「この世界の構造」 とはそんなものなのだと思い至る。同じミエコなこともあるし、川上未映子はきっと昔の金井美恵子と同じようなポジションなのだ。

その川上未映子の古いブログに尾崎翠のことが書かれていた。尾崎翠は明治生まれで、大正から昭和初期の作家なのだが今でも古くなく読めるのは奇跡のような気がする。その後半生は書くことから離れてしまっていたらしいことが悲しい。

ストーリーのニュアンスや登場人物の面白みは実際読んでもらわな

いとなかなか伝えきれんけど、何がわたしにとって大きな魅力かって

いうと、町子は無論のこと従兄弟たちも筋金入りの感覚少女で、そし

て永遠の少女なわけ。たまらん。

従兄弟たちは苔を栽培したりコミック・オペラを作曲したり町子は

自分の縮れ毛に思案したり。そんな彼らの会話や論争がたまらなく面

白いの。

ときどき間が抜けてて、ときどきはっとする。「恋愛」もこの小説

の大切なテーマなんだけど、人間は片思いや失恋ばっかで結局ここで

「恋愛」に成功するのは苔だけ、という、これだけでもなんかそわそ

わするでしょ?

(川上未映子ブログ/純粋悲性批判・2005年03月05日)

松岡正剛の千夜千冊の第0424夜には、尾崎翠全集の記述があって、彼女に存在する感覚は 「自信のない少女がもつ感覚」 であって、そしてその作品は少女マンガの源泉であると解説してあってとても明快である。小野町子という名の女中というネーミング&設定だけでも、すでに大島弓子している。千夜千冊でも引用されているもっとも有名な尾崎翠のフレーズ、それは

おもかげをわすれかねつつ

こころかなしきときは

ひとりあゆみて

おもひを野に捨てよ

ラファエル・ラナデールの歌も尾崎翠の文学も静謐な翳りの中にあって、そして本来、世界というものはそんなに元気なものでなくて、しんとしたものなのだということが改めて思い出される。

尾崎翠/第七官界彷徨 (河出書房新社)

尾崎翠集成〈上〉(筑摩書房)

尾崎翠集成〈下〉(筑摩書房)

金井美恵子エッセイ・コレクション 1

夜になっても遊びつづけろ (平凡社)

![夜になっても遊びつづけろ (金井美恵子エッセイ・コレクション[1964−2013] 1 (全4巻)) 夜になっても遊びつづけろ (金井美恵子エッセイ・コレクション[1964−2013] 1 (全4巻))](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41Bp%2BIVV1hL._SL75_.jpg)

L/Je fume

http://www.youtube.com/watch?v=nkcFDbwCpjk

L/Je fume (Europe 1 live)

http://www.youtube.com/watch?v=oZI56Ki9odQ

以前「乳と卵」で芥川賞を受賞した際に

文藝春秋に掲載された"川上未映子"の号を購入していて

職場にずっと置きっぱなしだったのを、今日同僚のコが

「読んでもいいですか?」と聞いてきて、本人の生立ちのところから

読んでいたようで、その人となりを再確認しました。

こちらでも、偶然にトピックにあったので何気に

シンクロした感じを受けましたよ(*^-^)

by miel-et-citron (2013-11-08 00:39)

>> miel-et-citron 様

あ、そういうシンクロってありますよね。不思議です。

たとえば、誰かとどこかで偶然に何度も出会ったりすることとか、

確率からすれば絶対そんなにありえないはずなのに

何かの引かれ合うパワーがあるのかもしれません。

川上未映子のプロフを見ると、

すみれ小学校というところに行っているんですが、

尾崎翠は面影小学校という学校を卒業しています。

どちらも少女趣味っぽい校名なので、

こういうのも何かあるのかなぁ、と思います。(^^)

by lequiche (2013-11-08 03:11)

昔のエッセイですか。

興味深いですね。

エッセイは日々のこと、世相のことなどが綴られているので、

時代を知ることが出来ますね。

by Loby (2013-11-08 23:40)

>> Loby 様

金井美恵子のエッセイ集は1964—2013と表記されていますので、

約50年という時代の変遷が感じられます。

今となってはよくわからない話題もありますが。

またエッセイは、その時代を映すだけでなく、

その著者の生身の姿がさらけ出されてしまうような気もします。

by lequiche (2013-11-09 05:11)