ルーシーの示すもの — 奈良美智について [アート]

ルーシーという名前から連想するのは何だろうか。私の中で最も有名なルーシーは、たぶんチャールズ・シュルツの描いた PEANUTS に出てくるルーシー・ヴァン・ペルトだろう。スヌーピーとチャーリー・ブラウンの友達のひとりであり、口うるさくて打算的で辛辣で活発な女の子である。

他にも『赤毛のアン』の作者であるルーシー・モンゴメリとか、マニアックだけれどルーシー・カーマイケルというのもいて、ルーシーという名前にはなんとなくおしゃべりなイメージを持ってしまいそうになる。

一方で寡黙なルーシーもいて、それは猿人の最も古い種類であるアウストラロピテクス・アファレンシスの化石に対しての愛称でもあって、このルーシーはビートルズのサージェント・ペパーズの Lucy in the Sky with Diamonds からとられている。

最近はルーシーよりさらに古い猿人、アルディピテクス・ラミドゥスのことをアルディとか呼ぶこともあるようだが、単なる略称だし、まだ一般的ではないような気がする。

『美術手帖』2012.09号の奈良美智の特集を見ていたら、大きな少女の頭部のブロンズ像のひとつはルーシーと名付けられていて、でもそのルーシーは今までの奈良の作風からしたらルーシー・ヴァン・ペルトのようであってもよさそうなのに、もっと寡黙で瞑想的といってもよい容貌を見せていて、ちょっと意外で戸惑ってしまう。

奈良は巻頭のインタヴューで語る。

僕が描く子どもたちは、自分の自画像だったんだ。だけどみんなには、

子ども好きな人間だとか、子どもに興味がある人間なんだと思われてし

まった。(p.26)

奈良の描く、鋭い目をした不機嫌な表情の少女はとてもキャッチーで、ある時代にはトレンドなイラストレーションのように見えたのかもしれないが、その作品がもっと周到な準備のもとに描かれたことを私は知っている。たとえば背景の色の下には、別の色がすでに塗り込められていて、その上から新たに塗られた色のところどころに前の色が垣間見えていたりする。Gaspard et Lisa のゲオルク・ハレンスレーベンにも似たような手法が見られる。

奈良の2001年の個展のタイトルである I DON'T MIND, IF YOU FORGET ME はそうした不機嫌な少女の時代をあらわす典型的なネーミングだったのかもしれない。

つまり 「I DON'T MIND, IF YOU FORGET ME」 の“YOU” にあたるも

のは 「my childhood」 のことなんだ。(p.29)

そして 「私なんか忘れられたっていいんだ」 と言い放ってしまえる奈良のアイコンでもあった不機嫌な少女が、実は奈良自身であることを奈良自身も認め、対談で荒木経惟も指摘している。

だから、本人が少女になっちゃって、少女が自画像を描いてるって感じ

なんだね。(p.48)

だがそうした作品がウケてしまったことによって奈良のポジションは変質していく。

それまで社会とは関係ない、疎外された場所にいると思ってきたはずが、

[人気が出て] 急に自分が社会に必要とされているという気持ちになって

ウキウキしていった。(p.30)

しかし、人気が出てくることによって不愉快な観客が来るようになったことをカート・コバーンのインタヴュー集を読んで、そこに似たものを感じ、奈良はひとりでの創作から集団での作品作りという手段に移行する。だがそれは仲間うちだけのウケに傾きがちな方向性でしかなかった、という。

ところが東日本大震災が起こり、そのショックで、奈良は描けなくなってしまったのだという。美術とはやはり余裕があって成立するものであり、こうした天災の下では何の力も持ち得ないという無常感。それは奈良だけでなく、芸術とかスポーツとか、実際の復興に直接関係性の無い職業の人たちに共通して現れた無常感だったのかもしれない。

絵が描けないという気持ちを動かすために、まず絵ではなくブロンズ像を作るということから始めたのは、一種のリハビリだったのだろう。そしてブロンズ像から絵の創作へと、奈良の精神は次第に回復していくが、描かれたその表情は静的でむしろ鈍重であり、瞑想的で、ぼんやりとした焦点の定まらない目をしているようにも見えて、一種のモラトリアムのポジションにいるようでもあり、印象はより複合的である。

機嫌が良いのか悪いのか、そうしたストレートな感情は伝わって来ない。

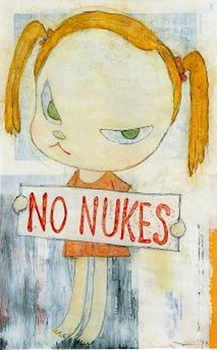

だが皮肉なことに、震災から波及して起こった原発反対の流れの中で、反対デモで使われるようになったのは、最も奈良の作品の特徴を端的に現している 「NO NUKES」 の少女の絵であった。勝手に絵がデモに使われていることに対して、奈良はそれが商業的に使われるのでない限り構わない、とOKを出す。

[そういうかたちで自分の絵が使われるとは思ってもいなかったが] 作品

はスピリットさえあれば残っていくものなんだと自覚させてくれた。

(p.41)

と奈良は語る。そしてオーディエンスに対する考え方についても、

作品はそれをつくった作家から距離をおけばおくほどオーディエンスに

近づき、作品独自の力を発揮するのだと思う。(p.41)

と述べている。

東日本大震災は日本の脆弱な構造をはっきりと分からせてくれた。それは堤防とか原発の構造が脆弱だったという物理的な問題だけではなくて、日本の政治構造とか、利権に群がり既得権益を死守しようとする醜悪な人種が存在していて、そうした人種がこの国を牛耳っているのだということが国民にわかってしまったということに他ならない。

それに対抗するためには 「NO NUKES」 のような、ストレートなメッセージ性が必要とされるのだ。

奈良美智の今年の個展のタイトル 「君や 僕に ちょっと似ている」 は柴田元幸が解説しているように (p.73) ビートルズの Nowhere Man の歌詞 「a bit like you and me」 からとられている。この主語が何かよくわからない、と書いている人もいるがそんなことはなくて、つまり主語は Nowhere Man であるから、つまり 「君や僕に似ている人は誰もいない」 という逆説でもある。

よって、かつてのタイトル I don’t mind, if you forget me と同様に、オーディエンスの理解の限界に対する諦念であり、奈良がそのタイトルを考えた時点では、多分に否定的なニュアンスだったのだと思う。

ブロンズ像のルーシーたちの、内に籠もるような表情はぼんやりと内省的で、今の時代を敏感に読み取っているようでもある。

震災以降、国の権力中枢にいる政治家や財界人といわれる人々の不誠実さを知ってしまったことによる深い失望感、それは鋭い視線のかつての少女よりも、より深い失望をあらわしているのかもしれない。

新宿のTOPSHOPというファスト・ファッションの店内で、London Calling がかかっていた。ジョー・ストラマーもこのようにして消費されるのだろうし、パンクもそうして否応なしに商業化されるのである。ファスト・フード、コンビニ、ファスト・ファッションというものがもてはやされるお手軽な時代が今であって、真のものを探し出すのは困難になりつつある。

本文中にあるルーシーの画像 (ブロンズ像) は

Internet Museum (http://www.museum.or.jp/) より借用させていただきました。

美術手帖 2012年09月号 (美術出版社)

YES — オノ・ヨーコについて [アート]

先入観というものの恐ろしさを痛感しうる顕著な例のひとつとして、オノ・ヨーコに対する評価があるだろう。オノ・ヨーコはビートルズのジョン・レノンと結婚し、世界中から大バッシングを受けた。ビートルズ・マニアといわれる人々のほとんどは、オノ・ヨーコを悪く言うか、もしくは無視する。それは偏見というより憎悪に近い。

私もそうしたビートルズ・マニアからの薫陶 (?) を受けて、オノ・ヨーコというのは悪い女であると思っていた。というよりそれほどの関心が無かった。

まず私のビートルズに対するスタンスを記そうと思う。2009年にデジタル・リマスター盤が出て音質が改善されたと評判になった。私はそれほど忠実なビートルズのリスナーではないから、全てのアルバムを聴いているわけではないので、この際ボックス・セットを買っておこうと思いたったのだが……実はいまだに聴いてなくて未開封のままである。

ビートルズ解散後の各自のソロ・アルバムについても、以前に聴いたような聴いてないような、つまりほとんど不真面目なリスナーといってよい。

ポピュラー・ミュージックは、マスコミュニケーションを前提としたロック・ミュージックを含めて、時代性に左右されるナマモノであり、一定の 「旬」 が存在するのだと思う。

だからこうしてコンプリート・ボックスとしてまとめられてしまうと、それはかえって時代に束縛されてしまって、標本箱の中のモルフォ蝶のように妖しい光を放つだけの存在となりかねない。それは本来そのものに備わっていた美学とはやや異質であるのかもしれない。

それなのに私がそうした標本を買うのは、資料としてという意味あいがほとんどだが、たとえば同様のクラシック音楽のコンプリート・セットと較べると、時代的に近いポピュラー音楽のほうがかえって標本的様相は高い。わかりやすくいえば 「古びている」 のである。これはなぜだろうか。

たとえばジェネシスもトーキング・ヘッズもピーター・ガブリエルも、そのようにして私は編年体で全部聴いてきたが、これは本来のロック・ミュージックの聴き方とは異なるのではないかと思う。アップ・トゥ・デイトでない弱みである。標本というのは屍でありナマのプレゼンスを持ち得ない。

だからビートルズについても、いわゆる 「醒めた視点」 であることをあらかじめお断りしておきたい。

ビートルズ・マニアがオノ・ヨーコを 「ビートルズを壊した女」 と言って嫌うのは、ある意味正しい。それはヨーコ自身も言っていることだが、ジョン・レノンが労働者階級の出身であるのに対し、ヨーコは資産家の生まれ、つまり 「いいとこのお嬢様」 であることだ。すごく皮相的/卑俗的に言えば、プロレタリアートだったグループにプチブルが介入して分断したのである。だから 「真の」 プロレタリアートがそのようにヨーコを非難するのならそれは正しい。だがそれはあくまで 「真の」 であることに限られる (こうした政治的単語を私は使ったことがないので、用語法が間違っているかもしれない。まぁ、そんなことはどうでもいいのであるが)。

ビートルズのした革命は労働者階級の革命で、いわゆる民衆にわかる言

葉で革命をした。

だから民衆は大きなナンバーだから、レコードがパアッと売れたわけ

でしょ。

前衛というのは、中産階級で、ジュリアード・スクールに行った人で、

家庭も中産階級ですね。前衛というのは、中産階級の革命ですね。だか

ら中産階級は民衆よりも数も少ないし、あまり広がらなかったわけです

ね。(オノ・ヨーコ『ただの私』p.170)

ヨーコはアヴァンギャルド芸術をめざしながらも、それがプチブルの革命であるということを冷静にとらえている。そうした少数派芸術に対してのマスプロダクトなロックとしてのビートルズのパワーに彼女は魅力を感じたのだろう。

だから逆にそうした大衆的パワーによって成立したはずのロックがスノッブなものに変質していくことを彼女は憂えている。そうしたスノッブに陥る傾向は、たとえばジャズのような音楽にも同様にあると思う。

もともとロックは、王侯貴族の支持によって発展してきたクラシック

とちがって下積みの人間の支配階級に対する 「叫び」 として出てきたも

のです。それが男性の手によってスノッブなものに変わってきつつある、

というのは残念です。(同 p.118)

私がオノ・ヨーコに関心を持ったきっかけは、1冊の本によってである。今は無くなってしまった銀座のイエナの美術書売場でふと目にとまった画集、それが《YES YOKO ONO》であった。

そこに展開されている彼女の作品やパフォーマンスの集積は、うるさい、狂奔の、うざったい女といわれているはずのオノ・ヨーコとは全く異なっていた。そこに感じられるのは、しんとした静けさ、淋しさのような佇まいである。

それは彼女がまだ幼い頃、両親が不在の宏壮な家の中で、広いテーブルの片隅でひとり食事をさせられたという孤独感に似ている。それは彼女が選び取ったアヴァンギャルドへの道の淋しさである。

だから私は、好んで前衛になったのではなく、こんな淋しいのはイヤ

なんだけれども、仕方がなくて前衛だった、というところがある。

(同 p.40)

オノ・ヨーコがジョン・レノンと一緒に作った音楽を、それは例によってビートルズ・マニアには評判の悪いことが多いらしいが、私はほとんど知らない。《Double Fantasy》のジャケット写真のような 「愛こそはすべて」 的なビジュアルが私の感動を呼び覚ますことはほとんどない。もっといえば〈Imagine〉というジョンの超有名曲だって、通り一遍にしか知らない。

おそらくそれは、もはや音楽の教科書に載るような、確定した評価を得ている作品であって、それは言葉を変えて言えば、繰り返し出てくるメタファーのように、もはや静止した死骸の標本のひとつなのだ。

ジョンとヨーコの出会いは、ヨーコの作品展に出かけたジョンが、装置の梯子を登っていって、そこにYESという文字を見つけたから、というのは有名な話だ。YES —— それが肯定的な言葉だったので 「これはいいぞ」 とジョンは思った、というのである (まるでバブル全盛期のような脳天気な表現であるが)。「NO」 とか、何か否定的な言葉でなくYESであったこと。だが、ヨーコがYESに辿りついたそれまでの道のりはきっと短くはない。

虫メガネで見つけたYESの文字というのは、その装置のパフォーマンスとしての単なる面白さだけではなくて、幾つもの暗喩をたたえている。上に登らなければ見えないこと、虫メガネで見なければ見えないこと、何よりも登ろうと行動しようとしなければ見えないこと —— それはヨーコのメッセージであると同時に、極端にいえば、彼女の幼少の頃にさかのぼって、広い家にぽつんとひとり取り残された淋しさと人恋しさまでに至る回路がひそかに包含されているのだろうと私は感じる。内省的な心の辿りついた末のYESなのだ。

ジョンはおそらく、そうしたヨーコの作品の最も深い理解者であったと思われるが、YESはヨーコの思考の重層的回路の部分が露出した一断面でしかなくて、ヨーコの闇はもっと深い。たぶんYESは表出したヨーコのわかりやすさのひとつのセクションでしかない。

ジョンにして理解し得ないヨーコの闇のほうが、その量はずっと多く、だからといってそれはジョンの理解力が足りないとかバカだからということではなく、人間のできる理解とはそんなものなのだ。

闇というと否定的なニュアンスを持たれてしまうかもしれないが、言葉として名付け得ぬ心のなかの孤独、それに具体性を与えてくれるものがアートなのだと思う。結果としてあらわれる具体性は抽象でしかなく、理解を拒むものなのかもしれないが、それを含めてのrealizeがアートである。

『ただの私』の最後に追加された 「明日また行くんだ」 という短い文章がある。

ジョンが亡くなってから後、別荘のあった旧軽井沢に9年振りに行った話。自転車で、ジョンがいた頃のように中軽まで遠乗りに出た。途中で、よく寄った喫茶店を探すとまだあった。店に入りコーヒーを飲んでいると、突然、ジョンがかるく肩をたたいたような気がした。「何?」 「みてればわかるよ」 とジョンが言う。

すると店の主人が出てきて、9年前にご主人がお忘れになったものですといって、ジョンの持っていたライターを返してくれた、というのである。

ジョンは9年前、その喫茶店にライターを置いてきたことに気づいて、でも 「まあいいや、明日また行くんだ」 とつぶやいたのだが、結局とりに行かないまま、それから9年の月日が経ってしまったのだ。もはや持ち主が不在のライターは9年前と変わらず、元気な火がついたという。

明日はないかもしれないという刹那的な不確定性と、明日を積み重ねたその向こうに永遠が存在するという二律背反した心情が、この短いエピソードの中に籠められているように私は思う。

YOKO ONO/YES (Japan Society/Harry N. Abrams)

http://www.amazon.com/gp/product/B000EHTAKA/sr=8-1/qid=1330707758/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&qid=1330707758&seller=&sr=8-1

オノ・ヨーコ/ただの私 (講談社文庫)

The Beatles Box (EMI music japan)

参考1・水戸芸術館過去データ (Exhibition 2003)

http://www.arttowermito.or.jp/art/yokoonoj.html

参考2・Japan Society Past Exhibition/YES YOKO ONO (2000〜2001)

http://www.japansociety.org/page/programs/gallery/past_exhibitions/past-exhibitions-expanded

鏡の中の虚像 — パルミジャニーノ [アート]

パルミジャニーノ Parmigianino は16世紀前半のイタリア人でマニエリスムな画家として知られている。パルミジャニーノを知ったのは澁澤龍彦の何かの本の中で紹介されていた図版によってだったと思う。全集の中に入っていたのかもしれない。

その図版とは〈凸面鏡の自画像〉Autoritratto entro uno specchio convesso であり、パルミジャニーノの紹介というと往々にして選ばれる代表的な作品であるが、これは彼の20歳頃に描かれたものであり、魚眼レンズで覗いたような画面の前に大きく映し出された手とその女性のような相貌で、まさにナルシスティックな手法であるといえよう。直感的な印象の通り、同性愛的な性向もあったらしいと言われている。彼は早熟の天才といえるだろうが、晩年は錬金術に凝ったりしたそうで、晩年といっても37歳で亡くなっている。

パルミジャニーノの画集はYale University Pressから出版されていて、非常に図版も多く詳しい内容となっている。パルミジャニーノという人が美術史の中でどの程度のランクにあるのか私は知らないが、5世紀の時を経て、これだけきちんとした画集が出されるだけの魅力のある画家であると言ってよいだろう。

彼の作品は人物像が多いのだが、一見極端な強調とかグロテスクに変形しているわけではないのにもかかわらず、ごく普通そうに見える人の姿からなぜか微妙な歪みのようなものが醸し出されていて、その歪みの連鎖がある種の眩暈を感じさせる画風だとも言える。つまり〈凸面鏡の自画像〉は彼の手法の極端な例であるが、その視点は常に鏡に映された画像のような、それとも二眼レフカメラの中に結ばれた像のような奇妙なフォーカスを感じる。

ひとつひとつのディテールはごく細密でありながら、それらの集合である全体像は見事にアンバランスで、それこそがまさにマニエリスムと言えばそれまでなのだが、単純にマニエリスム的手法というよりもっと根本的な彼の精神性から生じてくるなにかがあって、錬金術の例からもわかるように神秘主義的な傾向がその絵に反映しているようにも感じられる。

だから人物は確かに人物として描かれているのだが、それがダイレクトではなく、その前面に薄く紗のかかっているようなもどかしさのようなものをすべての彼の作品に感じてしまう。これは先入観から来るイメージに過ぎないのかもしれないが。

マニエリスムというのは一種の徒花なのかもしれないしフェイクなのかもしれない。その異質感から湧き出てくる吸引力は何となく不健全であって、それは危険な誘蛾灯のようなものなのかもしれない。

David Ekserdjian/Parmigianino (Yale University Press)