ブーレーズによるストラヴィンスキーの読解 [音楽]

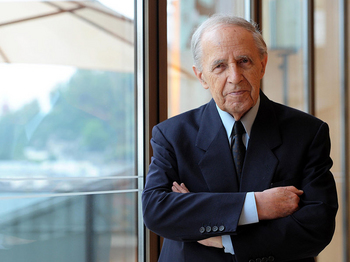

Pierre Boulez, Salzburg 2011

ちくま学芸文庫『ブーレーズ作曲家論選』に対する感想の続きである (以前の記事は→2015年06月28日ブログ)。今回はストラヴィンスキーだが、DGにはブーレーズの各作曲家毎のボックスセットがバルトーク、マーラー、ストラヴィンスキー、ラヴェル/ドビュッシーと4種類あって、それぞれの演奏を補強するための作曲家論というふうに私は聴いてきた。もちろんDG以外の、エラート盤、ソニー盤もあるのでそれと聴き比べてみるのもいいのかもしれないが、エラート盤はまだ持っていないし、とりあえず聴く対象はDGをベースとしている。

ストラヴィンスキーに対するブーレーズの見解は明快で、それは次の個所に書かれている。

いったい、『結婚』以後急速化したあの創造力の枯渇をどのように説明

すれば良いのか? それは、あらゆる領域において一種の硬化症となっ

て現れる。つまり、和声法や旋律法においては、結局偽装されたアカデ

ミズムが、リズム法においてさえ、痛ましい萎縮症が見られる。(p.317)

もうボロボロにけなしているが、ここにはひとつの重要な陥穽がある。この『作曲家論選』は日本で編集された作曲家論の選集なのだが、訳者が書いているようにストラヴィンスキーの項は1951年に書かれた論考であり、その頃、ブーレーズはまだ26歳で指揮者としても作曲家としても無名に近く、まだ《春の祭典》を指揮したことももちろん無かった。

にもかかわらず、DGの録音はエラートやソニーに較べると、もっとも近年の演奏であるのだから、その間には作曲家に対するブーレーズの評価も変遷しているのかもしれない。でもあえて、論考は論考、演奏は演奏と考えてみたのである。

それと、幾ら適宜選択したとはいえ、この文庫本1冊の約360頁の中に選抜された作曲家は11人、14の項目に分かれているのに、ストラヴィンスキーの項目だけ約100ページというアンバランスな分量となっている。しかもそれは《春の祭典》を語るだけのために用いられている。欠点があるといいながらも、この詳細な分析は彼がストラヴィンスキーに対して強い興味というかシンパシィを、あるいは羨望か、あえていえば嫉妬を持っているかもしれないことへのあらわれである。

まずブーレーズは現代音楽の二大スキャンダルとして《春の祭典》とシェーンベルクの《月に憑かれたピエロ》をあげていて、それらの運命は著しく類似していると説く (p.222)。だが年を経るにしたがい、次第にブーレーズの心はシェーンベルクから離れていった。

ブーレーズのこの若き時代の言に従うのなら、ストラヴィンスキーは初期の作品が重要であり、もっと極端に言うのなら《火の鳥》《ペトルーシュカ》《春の祭典》ということになる。

ブーレーズはストラヴィンスキーのリズムを、鋭敏なリズムと評価し、対するヴィーンを (ヴィーンとは新ヴィーン楽派のことだと思われるが) 「ヴィーンでは、ほぼ伝統的なリズム構成の内部で、書法の急進的な変換が生じつつあったが、複雑な音響は規則的な韻律という揺るがぬ原理に支えられていた」 (p.226) というふうに対立させている。

つまりストラヴィンスキーはそのリズム法こそ鋭敏で複雑であったが、原始的音階法と古典的和音構成を備えていて、それゆえに複雑なスケールや和声は用いておらず、そこが新ヴィーン楽派と全く異なる部分だと言うのである。

作品の主要主題は全音階法、それもきわめて原始的な全音階法に基づき、

さらにそれらの主題の幾つかは、五音からなる不完全旋法に基づいてい

ることが確認される。(p.225)

とある。

ブーレーズの毒舌は1951年当時の勃興するジャズに対しても、そのリズムは貧弱なシンコペーションであり、それと不可分な (単調な) 4拍子の繰り返しに過ぎないのに、音楽にめざましいリズム上の革新をもたらしたと見なされ得た、とこきおろす。

それがストラヴィンスキーのリズムとの対比によってであることは間違いない。逆にいえばブーレーズはストラヴィンスキーの作曲全体において、リズム法に対してのみ〈ウィ〉と言っているのだともとれる。もちろんその他を否定しているのだととるのは、彼の逆説的な皮肉をそのまま受け取ってしまうことになりかねないので、それは単純過ぎるし浅薄過ぎるのであるが。

それ以降の《春の祭典》の各部分に関する詳細な分析についてはあまりに専門的なので私には歯が立たない。

リズムに対する詳細な分析は、ストラヴィンスキーの独創性がリズムの扱い方にあると信じているからに他ならない。それらのひとつひとつはあまりに細かい分析方法をとっているが、その基本にあるのはごく単純なパースペクティヴであり、それを証明するためにブーレーズは多くの言葉を費やしているのに過ぎない。

ストラヴィンスキーにおける最も単純なリズム展開は、オーケストラ全

体で繰り広げられる線的な手法を別にすれば、二つのリズム的な力の明

白化による展開である。その拮抗作用によって、単純な二つのリズム、

あるいは一つの単純なリズムと一つのリズム構造、あるいは二つのリズ

ム構造が有効に機能し得るのだ。(p.257)

さて、その若き頃のストラヴィンスキー論に対する、年月を経てからのDGのブーレーズの演奏はどうなのかということになるが、《春の祭典》を幾つかのモザイクの組み合わせのようなものと捉えるのならば、各々の輪郭はくっきりとしていて、その構造性がはっきりと知覚できるのだけれど、あまりに冷静な分析過ぎてパッショネイトな成分が無いともとれる。

私にとっては、このストラヴィンスキーの作品がどのように組み上げられているかということが明確にわかって、こうした解釈があるのだと思えたのだったが、最近の演奏だとたとえばエサ=ペッカ・サロネンの指揮を聴いていると (その指揮姿のヴィジュアルは別にしても)、ウケてしまうのはこういう演奏だよね、と感じる。もちろんウケるのがダメだとは言っていないし、むしろウケるのが音楽の重要な要素であることでその昂揚感が一種の美学を形成するわけであり、そしてそうした幻想をリスナーはストラヴィンスキーに対して描いているに違いないことも事実である。

それを最も利用したのがセルゲイ・ディアギレフであったこともまた歴史に残る事実だといえよう。とはいっても、すでにバレエ・リュスの幻影を見たものは誰もいない。それゆえに幻影は肥大する。

ただ、いろいろと情報を読んでみると《春の祭典》はあの複雑なリズムをコントロールすることが至難の曲であって、ライヴの場合、フレーズが落ちてしまったり、さらには音楽の流れそのものが見失われそうになることさえあるのだという。YouTubeには失敗した演奏というのもあるのだが、私のようなシロートにはどこが悪いのかよくわからない。ともかくそれほど錯綜した、けれどリスナーにとって魅力的な作品であることは確かである。

ブーレーズの各論の最初にあるスコア91~の部分 (p.227)

小節毎に拍数の変わるメロディラインに対し、それを下支えする8分音符4個のリズム・ペダルは時に小節をまたいでいる。26歳のブーレーズはこの部分を最も単純なフレーズのひとつの例と形容している。

Boulez Conducts Stravinsky (Deutsche Grammophon)

ブーレーズ作曲家論選 (筑摩書房)

Pierre Boulez/Orchestra Filarmonica della Scala, Milan, 2006

https://www.youtube.com/watch?v=WtAzaQ_fd-A

Esa-Pekka Salonen

https://www.youtube.com/watch?v=Gi16suM21jQ

コメント 0