夏の終わりの嬰ハ短調 ― 橋本治『花咲く乙女たちのキンピラゴボウ』を読む・1 [コミック]

萩尾望都/小夜の縫うゆかた

橋本治の少女マンガ論『花咲く乙女たちのキンピラゴボウ』は畏敬すべき本だ。それは予言の書であり、1979年発行という随分昔に書かれたものであるのにもかかわらず色褪せていない。これは非常にマニアックな本であるが、あとがきにも書かれているように、当時 「オタク」 という言葉はまだ存在していなかったという。また精神分析学的な視点も、今よりもずっと未発達だった。そうした環境の中で書かれたのだとしたら、それは評論として稀有のものであり、隔絶した孤峰である。

橋本はもうこれで書き切ったと考え、この後、マンガについて書くことからは離れてしまったという。まるで詩作を捨てたランボーのように。

とりあげられているマンガ家とマンガ作品には、すでに過去の人や作品となってしまったものもあるが、そうした中で萩尾望都、山岸凉子、大島弓子はいまだ健在である。

もしかすると、このふざけたタイトル ―― 花咲く乙女たちの……というのが読者になろうとする者の印象を損ねているのかもしれない。その内容はプルーストとは何の関係もないし、そもそも私は花咲く乙女たちという言葉がどこから来ているのかを当初は知らなかった。

橋本の論述が最終的に収斂してゆくのは大島弓子の『綿の国星』である。それは当時、最も衝撃的な作品だったはずで、まさにそこに辿り着くためにこの評論は書かれたのだと言ってもよいかもしれない。そして橋本は 「バナナブレッドのプディング」 が 「綿の国星」 を生み出すための鍵であるという。

また私は、綿の国という連想から、マリオン・ブラウンの《November Cotton Flower》を思い出していた。もちろんそれは語感だけの、ごくファンタジックな印象に過ぎない。「綿の国星」 の基本は 「女である母」 と 「意識を持ってしまった、まだ女ではない少女」 の物語である。より正確に言えば、ピーターパンにおけるウェンディが、いつ、いかにして女としての意識を持ったのか、ということと相似形の物語であると思う。

*

橋本の萩尾望都に対する分析はナイーヴで美しい。

時代と作家の関係性を彼は次のように規定する。

かつて “世界” は存在していた。そして世界とは “家庭” である。

(前篇p.81/以下、前篇は前、後篇は後と略)

これは橋本の立てた一種のテーゼであり、それを元にすべてが展開する。その是非はさておき、その 「世界とは家庭」 とする唐突さと意外性がユニークな視点であることは確かである。

かつて存在していた世界とは、第二次世界大戦後、日本が戦禍から闇雲に立ち上がって経済的な復興を成し遂げようとしていた1945年から1959年までを指しているのだという。

それは、今まで敵国であったアメリカの豊かな生活を夢見て、それに追いつこうとする願望であり、そしてマンガは鉄腕アトム、赤胴鈴之助、月光仮面といった少年マンガの興隆期であった。同時にその時期のアメリカにおいても、もっとも有名なSF小説の代表作 (クラーク、アジモフ、ハインラインetc.の) はほとんどこの頃に書かれてしまったのだともいう。

以前に私が聞いた説は、少年もの、というか少女マンガにおける少年愛もの (今の言葉でいえばBLもの) の少年たちの設定が (たとえばポーの一族のエドガーが) 14歳であるのは、少年が少年としての属性を失い、大人に変わりはじめてしまうギリギリの時期であるからということだったが、それは橋本の設定する1945年から1959年までの14年間という数字と見事に一致する。それこそが14という数字の真の意味なのだろうか。それは偶然でなく暗合であると示唆されているかのようだ (とはいえ、現代の子どもの性徴は早く、たとえば声変わりの時期が14歳というのにはすでに無理があるが)。

そしてマンガ (この場合のマンガとは子ども向けのマンガであり、そもそもその頃に大人向けのストーリーマンガは、ほとんど存在していなかった) は現実を直視する必要は全くなく、なぜなら (その頃の) 子どもは (大人のかたちづくった) 現実を信頼しているからであり、つまり現実を信頼しなくなったとき、彼/彼女はもう既に子どもではないのだ (前p.98) と橋本は指摘するのである。

日本の経済復興のお手本であり目標であったアメリカはやがて衰退をはじめるが、橋本はその始まりを1954年の映画《エデンの東》におけるジェームス・ディーンとし、そして《ウエストサイド物語》がその終焉を象徴するものだとする。なぜなら《ウエストサイド物語》はファンタジィが現実になってしまったものなので、ファンタジィを生きようとしても、もうハッピーエンドの道筋をたどることができない (前p.112) とするのだが、この《ウエストサイド物語》が終わりのしるしという意味が、私には今ひとつ具体的に把握できない。それはこの映画を単なる映画史上の作品のひとつとしてしかとらえられない体験上の限界のせいなのだろう。

初期の萩尾作品はミュージカル仕立てなのだと橋本は語る。月並みな筋立てとハッピーエンド、それはミュージカルの作劇の常套であり、夢としての枠組みであり、その華やぎの終わりが 「ポーの一族」 へとつながっていくのだという (前p.98)。

アメリカの夢が終焉となったように、ミュージカルも終演となったので、「ポーの一族」 の完結後、「この娘うります!」 を例外として、萩尾作品からミュージカル形式は消えてしまったのだということなのだ。そしてポーからトーマ、さらにSF的作品へと萩尾のテーマは変遷する (前p.111)。

14という数字にこだわるのならば、1948年生まれの萩尾が14歳のときは1962年、それは日本がオリンピックを開催できるまでに成長した1964年の少し前、今となっては気恥ずかしいかもしれないほどの、この国が最も高揚していた時期なのだ。まだ日本は貧しかったのかもしれないが希望と意欲だけは確実にあった頃である。そして素朴でさらりとした夏の日常性を描いた 「小夜の縫うゆかた」 の主人公小夜も、また14歳なのである。

それこそが橋本がテーゼとした、かつて存在していた世界を示しているのであろう。

しかしその幸福な夢は崩壊する。そして、まり、のえる、フロル、エドガー、阿修羅王といった、強い 「女性」 性の系譜が以後の萩尾作品の核となる。

[個人的な好みを書けば、初期の描線の少ない萩尾作品は何ものにもかえがたい。私の好きなベスト3は 「小夜の縫うゆかた」 「セーラ・ヒルの聖夜」、そして初期とはやや言えないけれど 「この娘うります!」 である。なかでも 「小夜の縫うゆかた」 の中には、喪われてしまったこの国の季節が今も生きている]

*

山岸凉子を語るとき、性の問題を避けて通ることはできない。

ところが少年マンガには性がない、と橋本は指摘する。本来、男女間に性的な欲望が存在する場合、少女は被害者になる可能性が高く、少年は加害者になる可能性が高い。その加害者になる可能性を回避するため、少年マンガは性を黙殺することによって成立してきたのだという。

「性」 がないこと、もっと端的にいえば性的欲望が欠落していることが少年マンガの異常性であり、それは “いつか” という信仰で支えられている期待感なのだと橋本はいうのだ (前p.194)。

そして、そうした少年マンガの 「つくられた潔癖性」 あるいはカマトトブリッコな欺瞞に対してのアンチテーゼが山岸の突きつけた刃であって、それは性別の意識を持たざるをえない少女たちの痛烈な顕示でもあるのだ。

たとえば 「ハーピー (女面鳥獣)」 において、少女に異臭があることを設定したことは、それが性的な存在としての少女を描き出そうとした物語であり、その異臭に気づく少年もまた、性的な意識を持っているということになるのだと橋本は書く (前p.222)。

そして性的なものに対する抑圧と矛盾、男性中心的社会に対する一種の告発として、そして人間の精神の脆弱さを描き出した最も典型的な作品が 「天人唐草」 である。

一連の精神疾患的なこの時期の作品の中で一番有名であるが、その 「響子は発狂した」 という淡々とした結論は、たとえばルイ・マルの《鬼火》(1963) における主人公の自殺と現象面的には同じである。つまり外に攻撃的な様相をとるか、内に閉塞していくかの違いに過ぎない。

ただ、山岸の作るストーリーは 「アラベスク」 などにもすでに見られるようなフェミニズム的思考をとらえたマニフェストであり、それが冷静に、かつ明確に描かれているのが特徴である。

精神疾患的アプローチは萩尾望都にもあって、多重人格 (DID) を扱った 「アロイス」 からシャム双生児的 「半神」 に至るのは、精神のdoubleが肉体的doubleへと変化したととらえることもできる。

対して大島弓子の、たとえば 「パスカルの群」 は、表面的にはトランスヴェスタイトでありながら、多分にGID的であり、精神的深刻さを軽さに置きかえることに長けている。男装とか女装といった普通に考えたらバレるだろうという設定がバレないのは一種の様式美への信頼であり、名探偵コナン的クリシェ (つまりコナン君が毛利小五郎のかわりにしゃべっていることが誰にもバレないこと) でもあって、それはあらかじめ決められている演劇的な約束事にも近い。

それは幻想というより信仰なのかもしれない。江口寿史の 「ストップ!! ひばりくん!」 の中で、つばめがひばりの身代わりをするのも同様のパターンである。

そもそも単純な変装の幻想は、江戸川乱歩のジュヴナイルの常套手段でもあったのだ。それは橋本の指摘していた戦後の興隆期の中に括られる現象でもあるのだろう。

(→2016年09月16日ブログへつづく)

橋本治/花咲く乙女たちのキンピラゴボウ 前篇 (河出書房)

橋本治/花咲く乙女たちのキンピラゴボウ 後篇 (河出書房)

萩尾望都/半神 自選短編作品集 萩尾望都Perfect Selection 9

(フラワーコミックススペシャル) (小学館)

萩尾望都/ルルとミミ (小学館)

山岸凉子/天人唐草 (山岸凉子スペシャルセレクション 5) (潮出版社)

清水玲子『秘密 Perfect Profile』を読む [コミック]

清水玲子の『秘密 Perfect Profile』を読んでいる。公開の映画に合わせた企画ものなのだが、seson 0の4巻と並んで平積みされていた。

中に清水玲子/萩尾望都対談がある。清水玲子は中学生のとき、最初に読んだ萩尾作品が『トーマの心臓』だったのだという。エーリクがケルンのお母さんに会いに行くときに、列車内で車掌と会話を交わすシーンがあって、乗り越しになっているから料金を支払いなさいとかいうのだが、そんなのはストーリーと直接関係はなくて、でもそれを丹念に描くというのがすごいという。

そこを読んでいたら、エーリクが授業中に年寄りの先生にリルケをバカにしたり、ベートーヴェンをバカにしたりして、先生がカンカンに怒るシーンを突然思い出してしまい、そうした関係のないシーンが印象的に残っているのはやはり作家の力なのだと思ってしまった。

萩尾はヘルマン・ヘッセからの影響があるというが、それは単純にドイツの風景描写だけではなくて、そのテーマにまでかかわっているように感じる。

清水が、身近な日常の出来事を描くようなものは苦手だったので、SF的な作品にシフトしていったというのは、萩尾が同じようにSF的な作品にシフトしていったことと似ている。

2人の話題は萩尾の『11人いる!』になるが、フロルという設定がル=グィンの『闇の左手』からの影響であること、性的に未分化で、ある時期にオスメスどちらになるかが決まるというのは爬虫類などではよくあることらしくて、それが人間のかたちをした生物にあったっていいかも、というのがル=グィンの発想であり、性が最初からどちらかに決定されているのでなくて 「ニュートラルな感じ」 であることが面白いと清水はいう。

清水は面白かった映画としてギレルモ・デル・トロの《バンズ・ラビリンス》を挙げ、萩尾はティム・バートンの《アリス・イン・ワンダーランド》を選ぶ。どちらもダークな部分が似ているという。

この対談のなかで一番面白かったのは、清水玲子のネームの描き方である。清水はネーム段階からきちんと人物の表情を描くのだそうで、そうでないと感情移入できないというのだ。萩尾は、ネームのときは顔など描かず単なる 「てるてる坊主」 なのだというが、でもネームはあくまでネームであり、心のなかですでに構想はできているのだそうで、それは作家による方法論の違いということだ。

その清水のネームの一部が収録されているのだが、これはすごい。表情を描くというどころか、コマ割りまでほぼ完全に決定されていて、顔の向きとか手の位置とかまで描いてしまうのだが、それがそのまま完成作品になってしまっている。ネームと仕上がりが並列されているが、ほとんど同じである。つまりネームを描いている時点で、ほぼ全体像は完了しているのだ。

このパーフェクトプロファイル、映画のプロモーション用のムックみたいではあるのだけれど、このネームを見るだけでも価値があると思う。

清水の描くデヴィシルっぽい表情と較べて生田斗真ってどうよ? って感じもするのだが、まあ実写は実写で別物なので、どなたかの映画評をお待ちしてます。

萩尾は、清水の部屋がきれいであることを褒めていたが、清水は部屋がきれいでないと作品ができないと答えていて、そのあたりもその人の性格が作品にあらわれているのかもしれないと思ってしまう。

ちなみに私の部屋はぐちゃぐちゃです (どうでもいいけど)。

清水玲子/秘密 パーフェクトプロファイル (白泉社)

清水玲子/秘密 新装版 1巻 (白泉社)

大友啓史×清水玲子が語る 「秘密」

http://natalie.mu/comic/pp/himitsu_movie04

LaLa40周年記念原画展に行く [コミック]

池袋西武百貨店で開催されている《LaLa40周年記念原画展》に行く。

実はあまり乗り気ではなかった。というのは白泉社のサイトに 「大島弓子先生の作品は複製原画を展示しています」 「竹宮惠子先生の (以下同様)」 というような表示がされていたからで、以前見たときはそんなことは書いてなかったような記憶がある。たぶんオトナの事情なんだろうけど、そもそも 「複製原画」 って 「複製」 は 「原画」 じゃないし、こういうのを形容矛盾という。

とはいえ、ちょっと前に大和和紀展があったのを見逃したので失敗したなあと思っていたから、とりあえず行かないと、という義務感みたいなのもあったのだ。そしてある程度少女マンガを知っていて、比較的満遍なく少女マンガの昔と今を感じたいのだったら、この展示は素晴らしい。

LaLaがこのレヴェルでなければならないのか、それとも少女マンガ全体がこのレヴェルなのかよくわからないのだが、特にこの展示における近年の作品のクォリティの高さはすごいと思う。

以下はあくまで私の好みで書いてるだけなのでご了解のほど。

最もきわだって目を引いたのは清水玲子である。彼女の描くブラウン系の透明感のある瞳は、それだけで清水玲子だと容易に識別できる特徴を備えている。

だが、この細密さと色彩と造形の特異さはオーソドクスでありながらアヴァンギャルドだ。結局、マンガの扉絵はどんどんイラストレーションに、つまり一般的な絵画に近づいている。でもマンガの扉絵とイラストレーションは明らかに違うはずだ。それはその絵の背後にストーリーが存在するか否かの違いであり、もしストーリーがイラストレーションにも存在するのだとしても、それが果たして抽象的でなくて具体的にありうるのかどうか、によるのだと思う。わかりやすい例としてあげるのならば、江口寿史のマンガ家の頃の絵とイラストレーターになってからの絵は明らかに異なる。それは単純な巧拙というような比較ではなくて、イラストレーションとは具体的なストーリーを必要としないものであり、それゆえにそれだけで自立するのがイラストレーションなのだ。

また、もうひとつの区分けとして、それはマンガなのか絵本なのか、というような描きかたの違いもある。どちらもストーリーを内包している点は同様だが、どこまでがマンガで、どこからが絵本かという線引きはない。

清水玲子の絵は、このマンガなのかイラストレーションなのかという境界や、さらにはマンガなのか絵本なのかという境界のあわいをときとして意識させる。それは真っ直ぐにこちらを見た正面からの顔のとき、顕著に感じられる。私はそうした手法に、唐突だが、内田善美の方法論を感じる。

たとえば清水玲子のWILD CATSの扉は、人と獣のバックに輪郭をきわだたせた草と花が描かれているが、この細密さは印刷時においては完全に飛んでしまっている。

なぜならカラー印刷は網点の掛け合わせでその色とかたちをいわば錯覚によって見せているのに過ぎず、それは一種の最も原始的なデジタル処理であって、そのスクリーン線数に洩れてしまった細密な線は、再現されるか再現されないかのどちらかなのである。再現されなければその分のデータは無いのと同様であり、アバウトなものに過ぎない。つまり網点で処理されたブリューゲルの版画が一様に眠いのは、かっきりとした線を曖昧な点々のつながりで近似値的に処理しているのに過ぎないからである。極端にいえばブリューゲルのほとんどの版画集はブリューゲルではない。

また印刷インクのラチチュードは、カラーインクに較べて狭いから、それは必ず狭い範囲での劣化した状態でしか再現できないということになる。それは印刷という大量頒布物の弱点である。しかしそうしたシステムを利用してマンガ雑誌は成立しているのだから、矛盾はずっと解消されない。

成田美名子の作品はその全てが常に奥行きがあり、立体感と深みのある色彩は素晴らしい。でも印刷ではその全てが吹き飛んでしまっている。またALEXANDRITEの金網越しの風景の描きかたは、もはや異常である。まず金網があり、その向こう側に風景が存在するのである。風景の前面に金網を描いたのではない。

かつて成田美名子を発見したとき、遡って『みき&ユーティ』から読んでいた頃の、最も明るい、透明な感情の、少女マンガの美しい部分だけを集めたようなその作品の完璧さを感じていたことを私はあらためて思い出す。それはノスタルジックな感傷に過ぎないのかもしれないが、それでもよい。

他にも葉鳥ビスコのセピアのフィルターを通したような深みのある描写とか、呉由姫の 「金色のコルダ」 のグリーンのマフラーの質感と顔との対比とか、あきづき空太のLaLa表紙の、ランプだけが明るく、振り向いた顔のやや暗い表情と、そこに降りかかる雪の雰囲気とか、印刷物と原画は、あたりまえだけれど、ものすごく違う。

青池保子の夜の飛行機の暗くて強い質感の表現もすご過ぎる。

絵の印刷物への再現性について、私が繰り返し挙げる例としてマグリットとドガがあるが、マグリットは比較的原画に近く再現されるが、ドガを再現することはほとんど不可能である。この不可能なほうに分類される絵を描く者は不幸だ。だが逆にいえば 「どーせ再現できないだろうザマーミロ」 的な部分もあるのではないかと思われる。

少女マンガファンなら必見の展覧会である。もう期日がほとんどないけど。

尚、もうすぐ公開の生田斗真/岡田将生主演の映画《秘密》の原作は清水玲子である。

LaLa40周年記念原画展

http://www.hakusensha.co.jp/LaLa40th/genga/

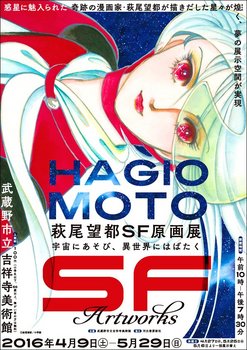

萩尾望都SF原画展に行く [コミック]

吉祥寺で開催されている萩尾望都SF原画展に行く。

武蔵野市立吉祥寺美術館と名前はいかめしいが、FFビルの7Fといったほうが通りがよい。

この展覧会のことはRyo1216さんのブログ記事で知りました。Ryo1216さん、ありがとうございます。

萩尾望都のことは、以前、NHK-2の《漫勉》をブログ記事にしたが (→2016年03月05日ブログ)、いままで原画を見たことはたぶん無かったと思う。今回の展示はSFを題材とした作品に限った展示ではあったが、《漫勉》の記憶がまだあるなかで、とても刺激的な内容であった。

作品の中で最も古いものは 「あそび玉」 (1971) である。ごく初期の描線は、最小の線で最大の効果を出すという手法のように感じられて、この時代の絵に私はとても執着していたのだが、今回、年代を追って見ていくと、萩尾の絵にはそのように発展して変容していった必然性があり、後期の絵を 「怖すぎる」 として退けていたのは偏見だったことがあらためてわかる。

「11人いる!」 (1975) は、いかにもSFっぽいSF作品として一番最初に認識できるものであるが、その口絵等のカラー原稿はとても懐かしく、かつ古びていない。

「11人いる!」 の両性体という概念はル=グィンの『闇の左手』からのイメージであるが、タダとフロルは 「トーマの心臓」 のユリスモールとエーリクであり、悲しい終わり方をした 「トーマ」 のストーリーを挽回しようとして、この 「11人いる!」 に2人を再びキャスティングしたのでは、というふうにとっていたし、それは間違いではなかったと思う。

特に続編の 「東の地平西の永遠」 (1976-1977) は、見知らぬ宇宙の土地に郷愁を感じさせることにおいて、スター・ウォーズ的なdéjà-vuと同様なにおいがする。ソフトな筆致のカラー原稿が美しい。

今回、河出書房新社から出版された画集『萩尾望都SFアートワークス』は、そのカヴァーがスター・レッドと阿修羅王になっているが、特に阿修羅王のキャラクター (「百億の昼と千億の夜」 1977-1978) は、光瀬龍の原作 (1967) をよりわかりやすく具現化しただけでなく、ジェンダー的にはフロルの発展系であり、こうした強い女性を描くことによって (女性だけでなく男性でもそうだが)、その後の萩尾作品を方向づけた設定と言えるのではないだろうか。

私はこの時期だと、マイナーだけれど 「A-A’」 が好きだったりする。

今回の原画展では、《漫勉》でも十分に窺い知れていたことだが、萩尾の絵の描き方の徹底したアナログ的なこだわりの手法をよく知ることができた。

おそろしく細い線がある。それは0.1mmなんてものではなくて、もう一桁下の、どうやったらそのようにインクが乗せられるの? というほどの細線である。宇宙の星々の描写でも、細かい星をホワイトで打っているのだが、そのものすごく小さい点は半端ではない。それはもちろん一般的な点描や線描でも同様である。こうした細かさは、コミック雑誌の厚手のぼさっとした紙上には再現しきれていない/再現することは不可能なのではないかと思われる。

そこまで細く描いても、印刷上の限界ですべては飛んでしまうか、つぶれてしまうかなのだ。でも萩尾はそのように描くことをやめない。それは自分に納得できないからだろうと推察できる。

もしデジタルで、ペンタブレットで細い線を描いたならば、それはどんなに高解像度であっても、四角形の連鎖、ぎざぎざの連続に過ぎない。ピラネージの版画の画集が、スクリーンで分解することによりモヤッとしてしまうのと同じで、画家のあらかじめの意図が全く死んでしまうように、そうしたデジタルのシステムは萩尾にとって意味が無いのである。それはどこまでいっても近似値だからである。

ハヤカワの文庫のカヴァー絵も、その時代があらわれていて懐かしい。トマス・バーネット・スワンの『薔薇の荘園』のカヴァーの原画を見ても、おそろしく細かく描き込まれているが、実際の印刷物には反映されていない。と思って家の書架を探したが、どこにいってしまったのか出てこなかった。

今回の展示は、SFというジャンルに限られているのに、知らない作品も多く、萩尾がいかに多くの作品を描き続けていたのかがよくわかった。SF系以外の原画も是非、見てみたいと痛切に感じている。

萩尾望都 SFアートワークス (河出書房新社)

すきとおった銀の髪の頃に ― 《漫勉》の萩尾望都 [コミック]

萩尾望都 (NHK《漫勉》より)

NHK-2の浦沢直樹《漫勉》のシーズン2の1回目〈萩尾望都〉を観る。

仕事部屋に定点カメラを何台か設置し、4日間にわたってその製作過程を撮影し、そのビデオをもとに浦沢と語るという企画で、こうしたメディアへの露出がほとんどない萩尾が、どのようにして作品を作り上げているのか、また漫画に対してどのような視点を持っているかについて知ることができ、非常に深い印象を残した番組だった。こんなに真剣に観たTV番組は滅多にない。

猫が7匹いるという萩尾の自宅兼仕事部屋は、「ロココ風の部屋に住んでいるのかと思った」 と浦沢が揶揄して言ったのかもしれないような部屋ではなく、資料やその他のものに埋もれた仕事部屋であって、つまり全ての美は作品にのみ集中しているという事実を指し示す。

20歳でプロになってから、ずっと描き続けてきたその技法は、たぶんほとんど変わることはない。紙と鉛筆とペンと、そしてスクリーントーン。デッサンの教科書のように基本の線が引かれ、その上に鉛筆の下書き、そしてスミ入れをして作品ができ上がっていく過程は、精緻で、それでいて大胆な処理がされることもある。

撮影時に描いている漫画は現在連載中の『王妃マルゴ』であり、彼女にとって初めての歴史物だという。マルゴとはマルグリット・ドゥ・ヴァロワ (Marguerite de Valois, 1553-1615) のことであり、フランス王アンリ2世とカトリーヌ・ドゥ・メディシスの娘のことであり、ユグノー戦争 (1562-1598) やサン・バルテルミの虐殺 (1572) といったフランス史に残る時代の人である。

「今のアラブにおける宗教対立の様子は、ユグノー戦争の頃を連想する」 と橋本治が書いていたのをちょうど読んだばかりで、そうしたことが歴史の再帰性でありダイナミズムでもあると、ちょっと思う。

萩尾と浦沢の対話は、同業者でもあるし、浦沢の的確で抑制のある話題の持っていき方が快く、聞いていてわくわくするものであった。2人が共通して挙げる漫画のパイオニアは、まず手塚治虫である。この世代に手塚の影響が無い人はまずいないだろう。浦沢の場合、『PLUTO』を描いているのだから当然だが、その手塚の原作、鉄腕アトムの〈地上最大のロボット〉を幼い浦沢が読んだときのショックがこちらにも伝わってきた。

だが、浦沢に 「最も真似した人は」 と問われて萩尾が横山光輝と答えたのは意外で面白かった。また、ちばてつやの手の使い方 (アゴの下に手の甲を持っていくポーズ) について『紫電改のタカ』を例に、そのすごさを語っていた。浦沢が『あしたのジョー』にもありますよね、と言って表示された画像に、あぁなるほど、ととても納得。こうした仕草は単なる動作ではなくて、むしろその人物の心情を映し出すパターンとして作用するのだということがわかる。

浦沢は、萩尾の過去の原稿を見ながら、繊細なフリルの造形や、柄に白ヌキがあるとき、ホワイトで上から塗るのではなく、あらかじめその部分を抜いておき、柄部分を点描してあることをあげて感心していた。見た目は些細な違いかもしれないが、仕上がりは決定的に異なる。それもまた萩尾のこだわりのひとつだろう。

ペンの持ち方も浦沢と比較すると、浦沢は普通の持ち方、だが萩尾はペン軸でなく、指がペン先自体にかかっている。力点をすこしでもペン先に近づけたいという意図なのだろうか。

また、漫画は突然の画面転換とか、その展開の技法が、映画であるよりも演劇的である、という指摘をして、それを2人が確認し合っているのも刺激的だった。

10代の頃から漫画家をめざしていたにもかかわらず、親はそれを認めてくれず、なにか変なことをしているとしか認識していなくて、じゃ認めてくれたのはいつ頃? という質問に対して《ゲゲゲの女房》で、萩尾の母は初めて娘の漫画家という職業を認知したのだという。《ゲゲゲの女房》ってすぐ最近のドラマじゃないですか、と浦沢も呆れていた。

萩尾は 「問題のある人間を描きたい」 という。強い意志と、そしてストレスを抱えた人間こそが描くに耐えるキャラクターだということなのだろう。そうした志向は絵の描線が強く変わってきた頃、NHKのサイトの記事によれば『メッシュ』の頃からだということだ。浦沢はそれを 「ずいぶん絵がハードになりましたもんね」 と表現している。

『メッシュ』はともかく、『残酷な神が支配する』になると、あまりにもストーリーが暗くてしんどくなり、私は萩尾をあまり読まなくなってしまった。でもそれは彼女が本当に描きたい対象であったのであり、こちらの貧弱な読書能力がそのパワーに負けてしまったと今は思うしかない。

強い意志ということでいえば、少年誌に連載された光瀬龍・原作の『百億の昼と千億の夜』の阿修羅王にその典型を見ることができる。原作のイメージをこのようにコミック化した技倆と、阿修羅王のキャラ設定は 「11人いる!」 のフロル的両性具有の発展系であり、素晴らしいというしかない。当時の読者からあまり評価を得られなかったのは、内容があまりに難しすぎたからではないだろうか。それは光瀬の原作そのものがむずかしかったからである。

『ポーの一族』を最初に読んだのは新書判のコミックスでだったが、コミックスは各話の順序が年代順 (発表順) になっておらず、コンパイルされていた。この仕掛けの錯綜感がポーの魅力であったとも言えるが、最近のコミックスでは発表順に修正されているとのことだ。

番組の最後に 「自分が感動したものを伝えたい」 「(描くことを) やめろといわれてもやめられるものじゃない」 というような表明があったが、描くということが単純に好きであるという萩尾の仕事ぶりに至上の職人の技を感じる。

放送日:

NHK Eテレ 2016年03月3日 (木) 午後11時〜

再放送:

NHK Eテレ 2016年03月7日 (月) 午前01時10分〜【06日 (日) 深夜】

萩尾望都/王妃マルゴ・1 (集英社)

http://www.s-manga.net/book/978-4-08-782483-4.html

漫勉/萩尾望都

https://www.youtube.com/watch?v=6cdSmp4M04g

みんながしあわせになれるマンガ —《グーグーだって猫である》のこと [コミック]

なんとなく犬童一心の《グーグーだって猫である》をDVDで見始めてしまった。映画は2008年の作品で、最初に観たときは何となくわからない印象があって、でも吉祥寺のそこここが出て来て、それだけが心に残っているような記憶だけがあった。

今、もう一度み返してみると、わからなかったことがなんだったのかがわからないほどよくわかる。それは年齢のせいなのかもしれないし、それに映画に映し出されている吉祥寺の風景も随分変わったことに驚く。その頃あった伊勢丹はもうない。8年前なだけなのにこの懐かしさは何なのだろうか。ノスタルジアか、それともセンチメンタリズム?

主人公の小島麻子 (小泉今日子) はもちろん大島弓子がモデルである。たぶん、最初に観たとき、印象に違和感を憶えたのが小泉今日子だったのかもしれない。ん~、これでいいのかな? というような。

それが今回観てみたら見事に氷解した。あぁそういうこと! というほど強く、小泉今日子の演じる麻子にシンパシィを感じてしまう。麻子はあまりしゃべらない。でもマンガだったら麻子のモノローグが文字となって読めていたのかもしれない。そのしゃべらないのだけれど彼女の心のなかにある言葉が伝わってくる。だからそれはつまり、それだけ齢をとったということなんだって。

映画は麻子の飼い猫サバの死から始まる。サバが死んだことによる喪失感と、新しく見つけた猫のグーグー。麻子のアシスタントであるナオミ (上野樹里) と加奈子、美智子、咲江 (森三中) が皆、麻子を神のように尊敬していることが描かれてゆく。

サバはチビ猫から続く大島の、自分が人間だと思っている猫の継続であり、そのサバが死んだことはその手法の時代が終わったことを意味している。だからグーグーは普通の猫なのだ。

回想のなかでナオミは『月刊ASUKA』で〈四月怪談〉を読み感動してからマンガ家をめざし、麻子のアシスタントをすることに喜びを感じている (実際の掲載誌はASUKAではないのだけれど。だから撮影に使われているのはわざわざ作られた小島麻子名義になっている雑誌)。でも終盤、自分は麻子にはなれないと言ってニューヨークに旅立って行く。

そして麻子の幼い頃の回想には、学校前の文房具店でマンガを描くための文房具を購入し、店主から 「麻子ちゃんはどんなマンガを描きたいの?」 と聞かれて、少し逡巡したあとに 「みんながしあわせになるマンガ」 と答える、まだ少女の麻子がいる。

猫が人間よりもはやく齢をとっていくことのアナロジーとして、ウェルナー症候群を描いた〈八月に生まれる子供〉(1994) が劇中マンガとして登場する。八月という単語から連想するのはリンゼイ・アンダースンのリリアン・ギッシュ&ベティ・デイヴィスによる《八月の鯨》(1987) だ。もしかすると、つまり大島が最後のリリアン・ギッシュを知っていたのならば、老いという共通項から8月という言葉が選択されたのではないだろうか。

もうひとつ、わかりにくかったこととして、なぜところどころにポール (マーティ・フリードマン) の英語の語りのシーンがあるのかと思っていたのだが、メスの白猫を抱いていたポールが死神であり、その白猫を追いかけていたのがグーグーであるということとの関連性がよくわからなかった私の感覚が鈍かっただけなのに気がついた。つまりグーグーは沢村 (加瀬亮) の競争相手なのだ。だからタイトルが、グーグー 「だって」 猫である、なのだ。去勢手術を終えた後の、エリザベスをしたグーグーのふてくされた正面からのカットに思わず吹いてしまう。

それと夜の井の頭公園の昔からある食堂で麻子がサバ (大後寿々花) と出会うシーンも、前に観たのと違って納得できるシーンに感じられた。最も黄泉に近い状況にあるとき、その出会いがある。寒さのなかで、かすかにお湯の沸騰する音が聞こえて、石油ストーブの暖かさが伝わってくるような幻想シーンである。

吉祥寺の街中を駆け回るシーンも、《地下鉄のザジ》のパロディが一瞬入っていることがわかった (もっともザジのドタバタも、いわゆるスラプスティックの常套的パロディに過ぎないのだが)。物静かな小林亜星も 「犬童監督、やるもんだね」 と思わせる。

さくらの季節の井の頭公園やいせやの賑わいは、賑わいと同時に死の影を垣間見せ、麻子のアンニュイに見える表情はけっして憂鬱でなく、みんながしあわせになれるはずの強靱さを編み込もうとする気持ちを持続させようとする決意の静けさなのだ。

ゆるやかに流れる細野晴臣のテーマ曲に、同じようにやわらかな森高千里との《今年の夏はモア・ベター》を私は思い出す。それは夢のように見えて、夢ではないのだ。

大島弓子の作品には幾つかのターニングポイントがあって、といってもそれはあくまで私にとってのポイントなのだが、やはり最初はよくわからなかった作品がよくあって、けれどそれがいったんわかってしまうと、圧倒的な存在感となって記憶に残される。たとえば〈いちご物語〉の冒頭などは一種の言葉のリズムの魔術であって、おそろしく美しい。〈ジョカへ…〉〈さようなら女達〉も同様である。その思考のルーティンがわかれば理解はやさしい。

〈夏のおわりのト短調〉はチビ猫とそれ以後のネコシリーズが開始される前夜として、この作品が描かれていたということにおいて、いまでも強く印象となって残っている作品である。もし、しあわせというものがあるのなら、それはごく小さな淡いものでしかなくて、ごく脆くて移ろいやすい。麻子は自分のしあわせを作品のなかに描くことによって、自分のしあわせを消費させてしまっている。

みんなはしあわせだけれど、自分はそんなにしあわせじゃない、という真理は麻子のつぶやきにもあらわれている。そして人生とは少しのしあわせと大量の不幸にまみれているものだ。

大島弓子/グーグーだって猫である (角川書店)

犬童一心/グーグーだって猫である・予告編

https://www.youtube.com/watch?v=iRlBIQrLtTc

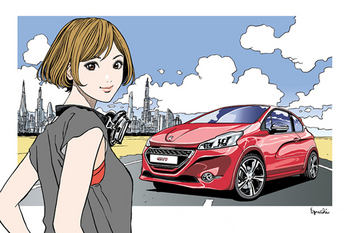

吉祥寺の江口寿史あるいは白いワニの思い出 [コミック]

ucカードのご利用明細書の裏側が江口寿史のイラストだったのでびっくりしてしまった。そしたら江口先生自身がツイッターで、

クレジットカードの明細書ハガキにおれのイラストがあってビックリ!

というリプライが全国からたくさん来てるが、そうか、この絵は吉祥寺

限定だったから初めて見た人も多いんだね。2014年の夏に描いたもの

ですよ。すでにもうなつかしい。

と解説していた。

イラストは白いシャツにデニムのショートパンツ、バスケットシューズで振り向いている黒髪の少女。グリーンのリュックを背負っている。立っている場所は、サンロード途中から西に折れた東急百貨店正面に向かって抜ける道 (元町通り) の途中、コピスの入り口よりやや東寄り。緑色の2本の柱がコピス吉祥寺の入り口 (コピスは昔、伊勢丹吉祥寺店だったビル)。すごくリアリティがあってちょっといい。

ucの明細書では下半身がトリミングされていて、周辺部もカットされているから、本来のイラストのほうが街の雰囲気はよく出ている。

ぱっと見ただけですぐに江口寿史とわかる特徴的な描線。画面中央からこちらに向かって突き出されている左手。吉祥寺限定なのかぁ。ちょっとズルい (なにが?)。舗道の模様は途中までで大胆に省略され、白地になっていて、人物を引き立たせると同時に夏の日差しを感じさせる。

江口寿史の絵は、いつも乾いていて、現実のにおいから隔絶していて、そしていつも少しエッチだ。イラストレーターになってしまってから、それが唯一のしかし強力な武器となってしまっている。昔みたいなコミックスを描くことはもうないんだろうなぁと思うとそれが残念だけれど、でもしかたがない。

昔の絵を懐かしんでも戻ることがないのは、萩尾望都の初期の絵を懐かしむのと同じことだ。.jpgと同じで不可逆性なのだ。

江口寿史も、そして桂正和も、吉祥寺あたりの風景がよく出てくるのは同じだ。桂正和にはもう失われた過去の武蔵境駅が出て来たりする。大島弓子の《グーグーだって猫である》も彼女の住んでいた吉祥寺での自伝的な話なのだが、映像化されたその風景が見知ったものであるのにもかかわらず、なんとなく現実感が薄かったのはなぜなのだろう。小泉今日子じゃイメージがきれいすぎるからなのかもしれない。宮沢りえのはまだ観ていないけれど。

今、江口寿史展が開催されているらしいが、今年は行けなかったので行くとしたら来年ですね。画集のキャッチには 「今まで出た画集は全部捨てちゃって」 と書いてあるけど、捨てるわけないじゃん!

プジョー208GTiプロモーション

芸術新潮2016年1月号 (新潮社)

![芸術新潮 2016年 01 月号 [雑誌] 芸術新潮 2016年 01 月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61n40uDlBaL._SL75_.jpg)

江口寿史展 KING OF POP

http://www.kawasaki-museum.jp/exhibition/king-of-pop-2/

ビデオガールの意味するもの —『イラストレーション』特集・桂正和 [コミック]

『イラストレーション』3月号の特集は桂正和だった。

桂正和のページの後には江口寿史も載っている。2人とも美少女マンガ家だけれど、こうやって並べられるとやはり作風は随分異なる。

桂正和のインタヴューで一番面白かったのは、自分で描いている少女をかわいいとは思っていない、実際の少女には負ける、という発言だ。

それとマンガとイラストレーションとは異なると思っていて、イラストレーションのほうがステージが上、というような感覚を持ってしまいがちであるということ。マンガはプロットとか、そのストーリー性を含めた全体像で評価されるのに対し、イラストレーションというのは絵がすべてであって絵画の一種であるということの差である。

桂正和にしても江口寿史にしても、絵が上手い人というのはこの 「イラストレーターになってしまおう」 志向がどうしてもあるような気がする。でも読者としてはそっちに行って欲しくないという気持ちがあるから、マンガ家であまり絵が上手いのも考えものだ。

桂はマンガの描線とは異なる絵を描きたいという願望から《I”s》(アイズ) をコミックスにする際にそのカヴァー絵をすごく写実的な絵にしたのだという。これはリキテックス (アクリル絵具のメーカー名) で描かれているのだそうで、特に《I”s》第1巻の絵は桂正和本人がなかなか気に入らなくて、何種類ものカヴァーが存在する。増刷時に描き直したらしいのだ。

私が《I”s》を読んだのはリアルタイムではないので、近くのコミックス古書店で揃えたのだが、そうであることに気づいたので第1巻だけ4〜5冊持っている。

各作品が紹介されているが《SHADOW LADY》の絵についているコメントは 「当時は気に入って描いていたんだと思います」 という醒めた表現で、つまり最も造形的にはすぐれているけれど中身の稀薄な内容だったからなのかもしれない。

SHADOW LADYはコスプレのターゲットとして人気があったが、SHADOW LADYに限らず二次元の絵は実際のかたちにするには不可能な造形も多くて、それはエッシャーの絵に似ている。

桂と江口の差は、特に江口はそのイラストレーション作品においては、どんどん絵をシンプル化させていって、それは色付けをデジタルによっているためという理由が大きいのかもしれないが、そのクリアで突き放したような作風に特徴があるといえる。

コンプリート・エディションのカヴァー絵のひばりくんは、ずっと大人びてしまっていて、作品の中に登場する少女は、かわいい対象としての異性ではなく、自分がなりたかった (理想のなかの) 少女だと語る江口の心がその最近のクリアーな画質に投影されているように思える。

だが桂の場合は、たとえば当誌に掲載されているボヘミアン的ファッションのカリーナ・ライルの造形設定を見ても、多分にデコラティヴでキッチュな様相が存在している。つまり、よりファッション寄りでフェティッシュな傾向があるということだ。

リキテックスとかデジタル彩色 (Photoshop等) を別として、基本的な色塗りの画材は2人ともコピックを使用しているとのことで、これは尾田栄一郎も同様だったが、スピードを必要とする目的に耐え、かつ使いやすいということがその選択理由らしい。

桂正和にとってのターニング・ポイントはやはり《電影少女》だということだが、もはやメカとして過去のものとなってしまったヴィデオテープレコーダーを媒介とした物語は、ピノキオやアジモフを例に出すまでもなくロボット・ストーリーのヴァリエーションのひとつであり、古きSF的センチメンタリズムに満ちていてもの悲しい。ヴィデオの不安定さ、はかなさ、そして少女であることが暗示してしまうものはGOKURAKUビデオというネーミングにも反映されている。それはギリギリの俗物的領域にいながらそれに犯され得ない聖性であり、桂正和にとっての最も先鋭的な作品だといえるだろう。

それと個人的には、今はもう失われてしまった武蔵境駅北口などのリアルな風景が出てきて、そこにも悲しみのような郷愁の影を感じるのである。

『イラストレーション』今月号は、他にも数年前からの伊勢丹のクリスマスシーズン・アイコンであるクラウス・ハーパニエミの記事もあって (ハーパニエミはポップだけどシュールである)、それぞれの記事のヴォリュームが少ないのが難点ではあるけれど結構楽しめる。

イラストレーション2013年3月号 (玄光社)

![illustration (イラストレーション) 2013年 03月号 [雑誌] illustration (イラストレーション) 2013年 03月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Mo7TQMT4L._SL75_.jpg)

桂正和/電影少女 1 (ジャンプコミックスDIGITAL) [Kindle版] (集英社)

(注:デジタルブックです)

江口寿史/ストップ!! ひばりくん! コンプリート・エディション1

(小学館クリエイティブ)

電影少女

(OVA作品で、天野あいの声は林原めぐみ)

http://www.youtube.com/watch?v=m5DS8TBzF9k

伯林1888あるいはシェリーに口づけ — 名探偵コナン [コミック]

アニメやアニソンのことを私はほとんど知らないのだけれど、林原めぐみの《イラヴァティ Irāvatī》でその歌声を聴くと、それは綾波でも灰原でもなくて林原そのものなので、でもその 「やや裏切られた感じ」 がきっといいんだと思う。ただ 「魂のルフラン」 を聴いていると、それは高橋洋子とは随分違っていてそのモノローグの中に灰原の息づかいが垣間見えてくる。

ストーリーの中で《名探偵コナン》の灰原哀と《ワンピース》のニコ・ロビンはそのdesperateな冥さやポジションにおいてほとんど等価だ。

そして《名探偵コナン》はストレートな推理コミックに見えて、やおいな面を隠し持っている。少年探偵団という名称は、江戸川乱歩のジュヴナイル小説からとられたものでもあるけれど、乱歩がどういう人だったか知ってる人は知ってる。

乱歩には 「うつし世はゆめ、よるの夢こそまこと」 という有名な言葉があるが、その現世のパパが夜のママということまでは、今や、ぼかされてしまっている。

名探偵コナンにおける大雑把なネーミングは鳥山明のそれに似ていて、でもかえってモノの本質を指し示していたりする。

例えば毛利親子は、毛利小五郎という名が乱歩の明智小五郎からとられているのと同時に、明智光秀の明智でもあって、娘の毛利蘭がモーリス・ルブランと森蘭丸の合体であることに対応している。つまり毛利親子は実際の親子ではないのかもしれないし、毛利蘭は男の子なのかもしれない、という疑念をも併せ持つ。これがやおいな心である。

毛利蘭の無性的な性格は、彼女の英語圏での名前、レイチェル・ムーア Rachel Moore がブレードランナーのレイチェル Rachael を連想させることと無縁ではない。

乱歩における小林少年の変装がやたら女装であったり、団員のひとり・花崎マユミが実は小林少年の女装名なのではないかというのとも通底している。

灰原哀が元は 「黒の組織」 のブレーンのシェリーであったことは、ニコ・ロビンが 「バロックワークス」 のミス・オールサンデーであったことに似ていて、そして灰原という名前はP・D・ジェイムズのコーデリア・グレイからとられているのことだが、ミステリー系で灰色というカラーから連想するのはポアロの 「灰色の脳細胞」 であるし、さらにコーディリアがリア王の末娘という悲劇性を備えている名前であることも少しは関係しているのかもしれない。つまり象徴されるものは闇、知性、悲哀である。

なにより新一と灰原が 「子供化」 されているのはペドフィリアの一種であり、それは乱歩の 「押絵と旅する男」 がピグマリオニズムの変形であるのと同じであり、性的な屈折に他ならない。

やおいの元祖ともいわれるひとりとして森茉莉の名前があげられるが、やおいであるかどうかということから離れて一番危険に思えるこうした (abnormalな) 関係性のひとつに 「パパと娘」 があって、それは倉橋由美子でもゲンズブール父娘でも同じで、だから森茉莉の『甘い蜜の部屋』も娘の視点からのリビドーそのものである。

それはものすごく堅物に見える森茉莉の父親・鷗外が、いわゆるドキュン名前の命名の元祖であるということが、実はそんなに意外でなくて納得できる成り行きだというのに通じる。

鷗外の「舞姫」から触発されるドイツ——ベルリンは音楽的にも何らかの触媒として作用するときがあるような気がする。レナード・コーエンの First We Take Manhattan はジェニファー・ウォーンズの歌で有名だが、その中に出てくるベルリン。そして遡ればベルリンは、ルー・リードの《Berlin》(1973) からロキシー・ミュージックの《Country LIfe》(1974) Bitter Sweet を経て、デヴィッド・ボウイがブライアン・イーノと作ったアルバム《Low》(1977) の Warszawa へ。これらの音は皆、つながっているように私には感じられる。そしてエリック・ドルフィの客死した街ベルリン。

ロキシーの《Country Life》のジャケ写のひとりは、性転換した元・男性だが、Bitter Sweet に夾まれるドイツ語はその音に頽廃とエロスを感じるときがある。それはたとえばヴィスコンティの映画に描かれるドイツがエロスを湛えていたり、Kraftwerk の音が禁欲的過ぎるゆえにかえって鬱屈した性的な欲望を感じさせるのに似ている。

デヴィッド・ボウイとかミシェル・ポルナレフといった性的曖昧さというスタイルから出発した音楽はその頃はまだストレートでわかりやすかったのだろうが、今はもっと屈折していて境界線が見えにくくなっている。もともと曖昧なものだから見えにくくても構わないのか、だからといって曖昧さが世間の認知を得られたのかどうかといえば、それはまだよくわからない。

青山剛昌/名探偵コナン (小学館)

森茉莉/甘い蜜の部屋 (筑摩書房)

Jennifer Warnes/Famous Blue Raincoat (Ariola Germany)

Lou Reed/Berlin (BMG Japan)

Roxy Music/Country Life (EMI Music Japan)

David Bowie/Low (EMI Music Japan)

林原めぐみ/Irāvatī (キングレコード)

Jennifer Warnes/First We Take Manhattan

http://www.youtube.com/watch?v=W0rZ2CPCYBQ&list=PL1599AD4450CDB15F

Lou Reed/Berlin (2006 Berlin)

http://www.youtube.com/watch?v=8oUzH4xqxek

Roxy Music/Bitter Sweet

http://www.youtube.com/watch?v=y63ydqGAA3Y

David Bowie/Warszawa (12.12.1978 Tokyo)

http://www.youtube.com/watch?v=j9rELaQztqk

林原めぐみ/魂のルフラン

http://www.youtube.com/watch?v=utAOrfOACpg

永遠の麦わら帽子 — ONE PIECE展に行く [コミック]

雨の中、六本木ヒルズのONE PIECE展に行ってきた。

チケットが予約制ということで、ジブリ美術館と同じでなんとなく億劫だと思っているうちに期日の残りが少なくなってきて、そしたら 「行っておいたほうがいいよ」 ということを聞き、とりあえず予約をとっておいたら、すぐその後、全日売り切れになってしまった。あぶないあぶない。

日比谷線を下りると、ヒルズに行く通路はONE PIECE展の掲示だらけで期待感が膨らむ。ヒルズに上がっていくエスカレーター正面のスクリーンにもONE PIECE展のCMが大きく映し出される。3階で前売りチケットを交換して52階へ。平日の昼だったので客層はほとんどオトナ。夜の階はかなり子ども連れが多いとの情報で昼間にしたのは正解だったかもしれない。でもすでにかなりの人数だ。

全体が暗くてイメージビデオの部屋に誘導されるセッティングはTDRに似ている。ビデオの部屋が2つあるが、どちらも静止画のアレンジに過ぎなくて、ジブリ美術館みたいにここだけで見られるアニメというわけでもなくちょっと残念。

さて、いよいよメインは原画の展示である。

これはすごい。最後の広い部屋にはカラーの扉画がずらっとかかっているのだが、上下2枚に、しかもそんなに幅をとらないで並んでいるので、なかなか列が動かない。もうほとんど静止状態だ。たぶんフェルメール展よりも動かない。

でも辛抱強く待っているうちにじりじりと列は進み、1枚1枚と見ていくと、動かないのはあたりまえという感じがする。描き込みがすご過ぎるのだ。全然どこにも手抜きがない。

モノクロ原画のほうは、フキダシに写植文字が貼ってあったり、余白にはページ数の指示がエンピツで入っていたり、ゴム印が押してあったりするのだが、その箇所のストーリーを思い出してしまうので、たとえばヒルルクの桜の画面など、それだけでは何ということのない絵なのかもしれないが、右側にチョッパーの泣き顔があって、見ていてうるうるしてしまう。

尾田栄一郎の手法は、ほとんどアナログであることに尽きる。スクリーントーンも可能な限り使わず、ひたすら執拗な細かい線によって陰翳を出そうとするその偏執狂さ (ホメ言葉です)!

ユルいところや空白を嫌う空間恐怖症的な描き込みは、ジャンルが違うけれど島田ゆかといい勝負だ。それとONE PIECEはかなり長期の連載であるにもかかわらず、それほど画風が変化していない。つまり最初から完成されているといってよい。

コミックとして読んでいる場合、どうしてもストーリーを追うことが主になってしまうけれど、それと切り離してこうして絵だけを作品として見た場合、こんなにも描き込んでいたのか、と驚嘆してしまう箇所があちこちにある。

作品を仕上げている様子がエンドレスのビデオで映し出されていたが、これもすごい。エンピツで下書きしてからペンでスミを入れ、さらに色を付けるのだが、色はコピック (カラーマーカー) で塗っている。時間があれば水彩を使いたいのだが、時間的な制約があるのでコピックとのことだ。またなるべくカラフルに色をたくさん使うというのが信条だということだ。

最近のマーカーの性能がどうなのか知らないが、やはりゆくゆくは褪色してしまいそうな気がする。だからコミックスとは印刷物としての仕上がりを前提とした複製芸術であって、長期保存に耐えることを考えていないという潔さがあるのは認めるのだけれど、これらの絵が永遠でないというのはもったいない。

コピックで塗った後、光のあたっている部分を白のエンピツで入れ、さらにハイライトはホワイトを筆で入れてゆく。ほんのちょっとした最後の仕上げで、とたんに人物が生き生きとしてくる。それはまるで魔法だ。

↑ 尾田栄一郎仕事用デスクの再現

(館内は撮影禁止なので JDN デザインのお仕事 2012/04/04記事より画像拝借。

机左端に見えるのがコピック)

私が今まで見たカラー原画の中で一番すごいと思ったのはまつざきあけみだが、カラーインクを使用していて目を瞠るような透明感があって、それは印刷物としてのラチチュードの範囲外なのでその透明感を再現することは不可能だと思った。しかし尾田栄一郎の場合は、印刷物としての仕上がりを逆算して塗っているので、かなりの高い比率で原画が再現されているように思う。たとえばルネ・マグリットも印刷物にしたときの色再現性が比較的高いがそれと同じようだ。

今回の展示は、あくまでその作品についてだけであったが、ONE PIECEに影響を与えている音楽とか文学とかいろいろな要素があるはずで、そういう方向からのアプローチができるともっと興味深いものがあると思う。

私はONE PIECEについてはごく浅い読者でしかないし、ネットなど見ているとものすごく深いところまで捉えているマニアな方がたくさんいるので、これ以上とてもヘタなことなど書けそうもない。

といいながらヘタなことを書いてしまうのだが、ニコ・ロビンとクロコダイルの関係は、ニコという名前からわかるように歌手のニコ (クリスタ・ペーフゲン) とアンディ・ウォーホルの関係性を暗示していて、つまりウォーホルにとってニコは 「アンディの夜のおもちゃ」 (バンコランの夜のおもちゃのパロディ) であって、ニコは性的なものを含めたサディスティックなディシプリンをウォーホルから受けていたはずである。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドに無理矢理入れられたときだって彼女は居場所が無かったはずであり、だからニコがウォーホルから独立するとき (=ロビンがクロコダイルから独立するとき) が彼女の覚醒のときなのだったと思う。もっともロビンの場合は、その後、もう一波乱あったわけだが。

ニコの亡くなりかたは自転車で転んでアタマを打ってそのままという、とてもあっけなく唐突なことだったそうで、坂井泉水が亡くなったとき私が思い浮かべたのはニコのことだった。

↑ Nico (1964)

それとONE PIECEにおけるキャラクターの過剰なデフォルメが気持ち悪い、それで読まないという人も多いのだが、私も最初見たとき拒否反応があったのだけれど、と同時に直感的に 「あぁ、これはドノソだ」 と思った。ホセ・ドノソはチリの作家だがラテンアメリカ文学の最高傑作『夜のみだらな鳥』はフリークスを描くことで特異な美学を形成している。つまり、より強い畸形がいれば、そんなでもない畸形は畸形として認識されないということだ。たとえばニコ・ロビンだってミス・オールサンデーの時は結構フリークスなのだけれど、周囲にもっとすごい怪物を配置することによってそれは意識されないことになる。

という比較論より、ドノソの幻想の組み立てかたとしての方法論がONE PIECEのフリークスに援用されていると私は思う。

それにしても尾田栄一郎が今、現役のマンガ家で、その作品を読める時代に私がいることはすごく幸せなことだ、というのが今日の展示を見てあらためて感じたことである。

↑ 今日の戦利品

「記憶」 が図録、「体感」 がパンフレット。

尾田栄一郎/ONE PIECE 第66巻 (ジャンプコミックス・集英社)