本がそれ自身で語り始めようとするとき — 寺山修司とバルトーク [雑記]

(left to right) Josef Szigeti, Béla Bartók and Benny Goodman

recording Bartok’s “Contrasts” in 1940.

新聞に《レミング》の新聞広告が載っていた。《レミング》は寺山修司の戯曲で、生誕80年という惹句とともに演劇を中心とした幾つかのイヴェントがリストアップされている。2013年の公演の配役を替えた再演であるがパブリシティは踏襲されていて、ポスターに使用されている画はブリューゲルのバベルの塔で、ブリューゲルにはもっと普通の明るい雰囲気のバベルの塔もあるが、これは負のイメージを持っているほうのバベルの塔だ。たぶん狸の棲んでいるバベルの塔である。

つい最近、生物学系の本を読んでいたら 「レミングの暴走はディズニーのヤラセだよ」 ということを遅まきながら知って、レミングという言葉から連想するイメージを修正しなければならなくなった。寺山がこの本を書いた頃、彼はレミングに対してどんな認識を持っていたのだろうか。

バルトークの3つの舞台音楽は彼の作品のなかで特殊な位置を占めている。オペラ《青髯公の城》、バレエ《かかし王子》、パントマイム《中国の不思議な役人》はそれぞれ異なるジャンルのための音楽であり、具体的な舞台での上演という目的のために作られながら、内容はやや抽象的でありながら蠱惑的であり、それはバルトークの最もダークで性的なイメージを垣間見せる。《中国の不思議な役人》(Der wunderbare Mandarin/A csodálatos mandarin) の内容が非常識で不謹慎であるという評価にさらされたのは有名な話だ。

寺山に《中国の不思議な役人》と《青ひげ公の城》という同名の戯曲があるのは、その不道徳さと背徳感が寺山の嗜好と想像力を刺激したからに他ならない。

たまたまCDが見当たらなかったのでYouTubeにあった小澤征爾の《中国の不思議な役人》を聴いてみた。冒頭のオーケストラが静まってクラリネットのたゆたうようなソロが始まり (楽譜[13])、それに導かれてオーケストラがトゥッティでリズムを刻み始める部分 (楽譜[16]) が私はとても好きで、ストラヴィンスキーっぽい感じもするが、でもこのリズムはすぐに静まる。この美しさは比類がない。

寺山修司の演劇については以前にも書いたことがあるが (→2013年04月23日ブログ)、彼の戯曲/台本はひとつのプランであるという見方を私はしてきた。そうした方法論はかつて安部公房も試みたことがあるし、それは演劇においては明確に認識できるが、彼の他の作品の方法論の全てが実はそうなのではないかという気がする。したがって寺山修司作品の、ある程度まとまった納得のいく全集はいまだに存在していないと私は思うし、おそらく今後もそれが出されることはないだろう。なぜなら本とかディスクという媒体だけでその作品を格納するのはむずかしく、そこに現出するのはある一面からの虚像であって寺山修司の全体像ではないからだ。

むしろ自らの実像を現さないために彼はそのような方法論を採ったのではないかと思われる。

たとえプランであっても、もう戯作者本人はこの世にいないのだから、それをテクストとして演劇を成立するしかないのだろう。ピアソラはいないがピアソラの音楽は残ったように、次善の策であるかもしれないが、寺山の戯曲もシェークスピアのようにして残らざるをえないのかもしれない。どのようにアレンジメントされてもその本質が変わらない核のようなものをそれは備えているからである。それはどのようにしても寺山修司の影を持つフレキシビリティがありながら、どのようにしても寺山修司そのものではない。

《レミング》のサブタイトル 「~世界の涯まで連れてって~」 という言葉も、安部公房が唐突に提示した 「世界の果」 (「ガイドブック」) という言葉からの引用なのではないかと、ふと考えてみた。

Seiji Ozawa/Bartók: Concerto for Orchestra, The Miraculous Mandarin

(ユニバーサルミュージッククラシック)

PARCO STAGE/レミング

http://www.parco-play.com/web/play/lemming2015/

Seiji Ozawa/Bartók: Der wunderbare Mandarin

http://www.nicovideo.jp/watch/sm21685709

注1) バベルの塔の狸とは安部公房『壁』(1951) に収録されている 「バベルの塔の狸」 からの連想である。「ガイドブック」 は1971年の安部公房の戯曲。『安部公房全集』第23巻 (1999) に収録されている。

注2) バルトークの Contrasts (1938) はクラリネット、ヴァイオリン、ピアノのための作品。これにチェロを加えればメシアンの Quatuor pour la fin du temps (1940) と同じ編成になる。偶然とはいえ、どちらもクラリネットの音色がその重要なファクターとなっている。Quatuor pour la fin du temps (時の終わりのための四重奏曲) の成立の経緯についてはリチャード・パワーズ『オルフェオ』のブログですでに書いた (→2015年10月09日ブログ)。

12人いる! あるいはリンドバーグの謎 — 三谷幸喜の《オリエント急行殺人事件》 [雑記]

(右より) 三谷幸喜、玉木宏、杏 (oriconstyleより)

何日か前から午後の再放送ドラマ枠で古畑任三郎が流れていたので、なぜ急に古畑? と思ったのだが、どうやら三谷幸喜の豪華ドラマの番宣という意味合いだったらしい。

そのフジテレビの開局55周年ドラマ、三谷幸喜の《オリエント急行殺人事件》を2夜連続で観てしまった。タイトルを見ればわかるように、アガサ・クリスティの同名の推理小説の翻案である。

『オリエント急行殺人事件』は『そして誰もいなくなった』『アクロイド殺し』などとともに、最も有名で人気のあるアガサ・クリスティの作品である。三谷の脚本はそれを日本の昭和初期という舞台設定にして、各登場人物も英語の音に似せた日本名とし、オリエント急行は特急東洋という幻想の豪華列車へと変化させている。最近話題のJR九州〈ななつ星〉を連想させる。

最初の衝撃は原作の名探偵エルキュール・ポアロにあたる勝呂武尊役の野村萬斎の違和感ありまくりのセリフだった。あのアクの強さというか、ノーマルな日本語の喋りかたとは思えない独特のイントネーションは、萬斎の本来のフィールドである狂言の抑揚という感じもするが、ちょっと昔の、わざとらしさを兼ね備えた洋画の吹き替え音声のような気もする。勝呂のキャラのアクの強さに、途中で見るのをやめてしまった人もいるらしい。

だが、あの台詞回しはまさに三谷幸喜の仕掛けなのだ。しかもその特殊な喋りかたは野村萬斎だけで、それ以外のひとたちはごく普通のドラマと同様の喋りかたをしているので、萬斎ひとりだけが際立って奇妙に映る。(尚、勝呂武尊/すぐろ・たけるの 「勝呂」 はポアロの語呂合わせ、そしてフランス語のエルキュール Hercule はヘラクレス、ハーキュリーのことなので、ヘラクレスに対応するのは日本だとヤマトタケル→武尊という命名だと思われる)

ポアロ (=勝呂) という自己顕示欲と自己陶酔的な性格を誇張したのが三谷の意図した演技であり、まるで実写映画の中にひとりだけアニメのキャラクターがいるような (そう。まるでロジャーラビットみたいに)、ポアロをよりカリカチュアライズした結果が勝呂のキャラクターなのである。ギャグすれすれで、実像としてのリアリティに乏しい幻想の名探偵ポアロというこの三谷のオーダーに応えられる役者はごく少数だろう。

そしてこの気持ち悪さとアクの強さに慣れたとき、俄然ストーリー展開が面白くいきいきとしてきた。気持ち悪さキャラをドラマとして成立させた野村萬斎の演技は素晴らしい。

フジテレビの番組サイトを見ると、出演者のインタビューも掲載されているが、三谷もそして出演者も意識しているのが、シドニー・ルメットの映画《オリエント急行殺人事件》Murder on the Orient Express 1974 である。超有名俳優ばかりを揃えたこの映画と比較してしまうのは仕方のないことだろう。

能登巌大佐/沢村一樹は、その役が映画ではアーバスノット大佐/ショーン・コネリーであり、ショーン・コネリーの役を自分が演じるということへのプレッシャーがあったと言っている。でも逆に考えれば話が来たら絶対に断れないキャスティングだとも言える。抑制された冷静な大佐を演じていて、最初の一太刀を加える場面とかも含め、いつもの沢村一樹らしくなくて (まぁ、例のキャラもひとつの演技なのだが)、エリート軍人の存在感があった。

最も感心したのは藤堂の秘書・幕内平太を演じた二宮和也で、このむずかしい繊細さの必要な性格がよくあらわれていたと思う。ジャニーズすごい! 彼は憎い藤堂の近くに秘書として潜り込み、いわばずっとスパイをつとめていたわけで、その恐怖やストレスと闘う強靭な、でも時に折れそうになる精神性がよく表現されていた。映画でこの役に該当するのはヘクター・マックイーン/アンソニー・パーキンスである。

それから呉田その子/八木亜希子も、三谷の配役に見事にはまりこんだ演技だったと感じる。八木は本来のキャラを消していて一瞬この人誰? と思わせるところが《泥の河》の加賀まりこに似てプロっぽい。地味で暗くて、でも突然の激情を兼ね備えたこの役は、映画ではグレタ・オルソン/イングリット・バーグマンであり、バーグマンはわざわざこの端役のようにみえる役を自らチョイスして、結果としてアカデミー賞助演女優賞を獲得した。

馬場舞子/松島菜々子も沢村一樹とのペアが非常に絵になる。困難な依頼を最初は拒否しながらだんだんとのめり込んでいく一途な雰囲気がいい。映画でこの役に対応するのはメアリー・デべナム/ヴァネッサ・レッドグレイヴであり、レッドグレイヴは後年の映画《アガサ》(1979) ではアガサ・クリスティを演じている。

と、ひとりひとり書いていったらキリがないのでこのへんにするが、豪華でよく作り込まれたセット、当時を彷彿とさせる衣装や髪型など、そして映画のシーンを意識したほとんど同じ画角の画面構成など、三谷のリスペクトはクリスティとルメットの両方にあるように見える。

第2夜の、事件に至るまでの脚本は、よくある事後譚ではなく事前譚になっていて納得させられる。三谷は芝居にはキャスティングが最も重要であるとよく言っているが、そのキャスティングがぴたりと決まったドラマの一例である。

この作品は、小説でも映像でも主役はポアロではなくて、12人 (13人) の乗客たちであって、ポアロはまさに狂言回しなのである。だからポアロが野村萬斎で間違いないのだ。

ラストシーンで、廊下を去ってゆく勝呂の後ろ姿もまるでアニメで、思わず拍手してしまいそうになった。三谷のシャレはちょっと濃くてエグいのかもしれないけれど。

オリエント急行殺人事件 (2015.01.11〜12・フジテレビ)

http://www.fujitv.co.jp/orientexpress/index.html

三谷幸喜/オリエント急行殺人事件 ブルーレイBOX (ポニーキャニオン)

![オリエント急行殺人事件 ブルーレイBOX [Blu-ray] オリエント急行殺人事件 ブルーレイBOX [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41zuTJ9bjgL._SL75_.jpg)

三谷幸喜/オリエント急行殺人事件 DVD-BOX (ポニーキャニオン)

シドニー・ルメット/オリエント急行殺人事件

(パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパン)

![オリエント急行殺人事件 スペシャル・コレクターズ・エディション [DVD] オリエント急行殺人事件 スペシャル・コレクターズ・エディション [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61ZpLQVWNZL._SL75_.jpg)

アガサ・クリスティー/オリエント急行の殺人 (早川書房)

時をかける運転手 — 素敵な選TAXI [雑記]

TVドラマの《素敵な選TAXI》が面白い。火曜日の午後10時という中途半端な時間で、見るともなくたまたま第5話を見ていたらハマッてしまった。こういうドラマでハマッたのは《のだめカンタービレ》以来かも。

ドラマの設定を一応書いておくと、タクシー運転手・枝分 (えだわかれ:竹野内豊) の乗っている古いクラウンのタクシーが実はタイムマシンで、ああ失敗した、と狼狽えている乗客を乗せて希望の時間まで戻り、失敗をやり直しするというSF風コメディである。

ただ、ドラマの中にドラマがあったりとか、妙なこだわりがあちこちにあって、視聴率は時間が遅めなこともあってそんなでもないのにもかかわらず、マニアックにウケてるような気がする。

タクシーはタイムマシンなのだが全然それっぽいところがないので、というか特撮とかそういうのを使おうとは最初から考えていないので、その何も起こらないということをわざとギャグにしてゴーグルをかけてみたり (バック・トゥ・ザ・フューチャーのパロディ。だからタクシーはつまりデロリアン)、洗車機に入ってブラシの回転する様子がワープっぽくないか、などと枝分に言わせたり、なかなかオトナっぽいシャレが詰まっている。

マジメに見たのは第6話からなのだが、第6話は栗山千明がゲスト (主役=タクシーに乗る人) だった。彼女は芝山美空という名のマンガ雑誌の編集者で、人気マンガ家・虫海暗 (むしうみ・あん) の担当である。虫海先生は 「おひとよしトレジャー」 というマンガを描いているのだが、なかなか原稿が書けなくて3週間も落としていて、スキあらば逃げだそうとする。見事に逃げられてしまった美空は編集長に罵倒され、その失敗をやり直そうとして先生が逃げる時間の前まで選TAXIで戻ろうとする。ところが今度は別の邪魔が入って……というようなお話で以下略。

やたら落とすマンガ家といえば江口寿史が有名だったが、虫海暗という名前は、つまり鳥山明であって (虫→鳥、海→山、暗→明)、そういうお遊びが脚本を書いているバカリズムのギャグなんだと思う。こうしたノリの中に《のだめカンタービレ》に似たものを感じてしまったわけです。

虫海暗のマンガが小道具としてすごく作り込んであって、そういうのものだめのドラマに似ている。

第1話からの配役と役名を見ていたら、虫海暗だけでなく他の名前にも遊びがあって、第1話の村上秀樹 (安田顕) と浦沢香 (小西真奈美) は、村上春樹と思わせておいて、2人合わせて浦沢直樹のような気がする。第2話の髙橋雄一郎 (斉木しげる) は髙橋源一郎、第3話の野々山武彦 (中村俊介) は、福永武彦かそれとも野口武彦みたいな、作家を連想させる名前ともとれる。

虫海暗というのも単純に鳥山明のウラガエシというだけでなくて、虫明亜呂無という作家の名前も連想させてくれる。野々山武彦の妻の名前、野々山明歩 (笛木優子) は江戸川乱歩の裏返しなので (江戸→野々、川→山)、こっちが正解なのかもしれない。

第7話はこれから玉の輿結婚しようとするIT企業の社員・大西真理 (貫地谷しほり) が元ヤンキーで、それを婚約者に隠そうとして何度もリトライする話。貫地谷しほりがレディースの総長だったという設定は、彼女のキャラからすると無理っぽいのにあえてそういう脚本を書いてしまうところが楽しい。貫地谷も楽しそうに演じてるように見える。

タイムマシンという装置はウェルズの昔から (オーソン・ウェルズではない)、SF的思考の便利なガジェットとして考えられてきた。時間の間を自由に移動するというのはその不可能性ゆえに魅力的であるが、そのタイム・トラベルのありかたについては色々な考え方が存在する。

過去の歴史を少しでも変えるとすべてが変わってしまうので、タイム・トラベラーが歴史に干渉することは厳しく禁止され、タイム・パトロールという監視者をおいて強い抑止力による改変防止をするというような設定。

あるいは、過去の歴史を変えることによって、前とは異なる世界にしか戻れなくなってしまうという、パラレル・ワールド的な設定。

あるいはまた、過去の歴史を変えても、他の要素が補完し合って、結果として歴史はそんなに変わらないという設定。これらのヴァリエーションだけでも無数に存在する。

第7話で貫地谷しほりが、ちょっとだけ前に戻ってごまかすんじゃなくて、10年前に戻ってヤンキーになる前からやり直したい、と言ったときの枝分の答えが秀逸である。

それはあまりオススメしない。幾つもの要素が作用して現在の自分があるのだから、その結果としての現在が今よりよくなるかどうかはわからない。それに10年前に戻るのだと17億円くらいかかります、とのこと。

これが枝分タイム・マシンの本質なのだ。選TAXIで何度もリトライしても、その結果がそんなに変わることはない。良いこともあればその結果としてあらたに生じてくる悪いこともある。

だから選TAXIは 「戻る」 ことをウリにしているが、実は戻っても戻らなくてもそんなに変わらないということはドラえもんの数々の道具と似ていて、便利なように見えて何も役にたたないのだということを示している。

時間とは、少なくとも現在の科学の段階においては、誰にとっても平等にリニアに流れていて、時間 (歴史) を改変することはできないということである。でもその時間の改変を、たとえば神への反逆というようなシビアな考え方で捉えるのではなくて、もっと軽く、遊び/夢として捉えているのがバカリズムのテーマなのだと思う。

時間を遡り、前の失敗を訂正することはずるいことで、でもそうしてずるいことをしても結果はやっぱりダメだったみたいな、だからといってそれが教訓みたいな堅苦しいことではなくて、もっとさらっとした一種の諦念みたいなふうにそれは感じられる。

たぶん歴史の奔流は大きな力を持っていて、歴史の細かい改変など簡単に押し流されてしまうのに違いない。時間を戻してもすべてをやり直せるわけではないのだ。そう、諦念というか、もっとシンプルに、歴史とはそういうものなんだと冷静にとらえること。そんなふうに私には思えてしまう。大河ドラマなんかよりずっと深い歴史認識だなぁと感心してしまって……少なくとも私にとっては。

と思わずマジメに考えてしまったりするのだけれど、バカリズムの脚本はそんな辛気くさいものではなくて、つい笑ってしまうくらいに明るくて楽しい。役者さんたちも皆楽しそう。とても元気の出るドラマだと思います。

素敵な選TAXI

http://www.ktv.jp/sentaxi/index.html

ヨルタモリをみる [雑記]

フジテレビで始まった《ヨルタモリ》の録画を最初から第4回まで見た。

日曜日だけに開店するホワイトレインボーというバーがあって、ママさんは宮沢りえ、そこにやってくるゲスト、そしてその店にぶらりと入って来て会話に加わる変な客、それがタモリという設定。

ゆるいんだけど、でも《タモリ倶楽部》とはちょっと違うのがいい。それは《タモリ倶楽部》や《笑っていいとも!》での素のタモリでなく、なんとなく設定したキャラクターを一応演じているからだ。それが本来のタモリの芸で、その適当なゆるさがいいんだと思います。

1回目から3回目までは大阪の工務店の社長・阪口さんという設定で、半分は素みたいな、でも少しは役になってるみたいなごく適当なタモリの演技。

インチキ外国語とか、和歌の解釈をする大学教授のTV講座などのコントも、店内で見ているTVの映像ということでちょっと入るんだけれど、その時いつも阪口さんはその場にいなかったりする。

きっと、そんなに細かい台本はなくて、だいたいこんなふう、という設定だけで、あとはタモリも宮沢りえも、ごく自由になりゆきでやってるような気がします。

一番おかしかったのは、ごく短いコントなんだけど、サルにバナナを差し出すタモリ (タモリもサルの扮装をしている) がブーブークッションの上に座ったらすごい音がして、サルが口あんぐりで、びっくりするというもの。

いや、サルはマジでびっくりして、顎が外れそうになるほど口を開いてしまって、その一種ストップモーションになったような顔を思い出すだけでまた笑ってしまう。サル君にはかわいそうだけど。

タモリの笑いは、鍛錬して練り上げられる伝統的なお笑いとは違っていて、いわばシロウト芸なので、それが面白いんだけど、吉本の笑いに慣れている人には面白くないのかもしれない。ネットを見ていたらそういう意見もあるみたいです。

でも、なんていうのか、あまり評判がよくなって視聴率が上がったりするとよくないので、タモリ倶楽部と同様にごく限られた範囲で深夜ワクでウケているほうが安心していられる。絶対にゴールデン進出なんてことはないと思いますが。

そもそも深夜ワクで面白い番組が視聴率がいいからって早い時間に変わると、たいがい面白くなくなるのはなぜなんでしょうね。きっと肩に力が入り過ぎるからだと思う。たとえば《はねるのトびら》とか。

4回目にホワイトレインボーにやってきたタモリは、阪口社長じゃなくて、岩手県の一関でジャズ喫茶をやっている吉原さんというキャラになっていた。これはたぶん、一関にベイシーというジャズ喫茶があって、そこのオーナーが菅原さんなので、そのイメージをアレンジしたのだろう。ちょっとナマリがあるので、そのうち寺山修司になるかと期待していたんだけれど、そっちに行かないように抑えていたみたいで残念。

それと第4回の短歌の授業で、李澤教授が最後のほうで言ってることが意味不明になるのも面白いなぁ。こういうセンセ、よくいるよくいると納得してしまいました。タモリのモノマネはリアリティじゃなくて観察眼の鋭さなんだと思う。

ホワイトレインボーは、つまり夢のバーなので、そんな店は現実には無いんだけれど、でもあればいいなという虚構をつくりあげる作業なので、それは素のままでやるトーク番組とはやや違う。そんな虚構、意味が無いといえば意味は無い。でもこうした虚構はドラマでの虚構のつくりかたとも違っていて、それは自分の夢の回路にフィットしないと感情移入しにくいのかもしれないです。

この番組、今のペースで、あまり凝らずに、適当にやっていってくれるといいと思います。

ヨルタモリ

http://www.fujitv.co.jp/yorutamori/index.html

なぜアクロイドにたのまなかったのか [雑記]

アガサ・クリスティのミステリに出てくる探偵であるミス・マープルのフルネームは、ジェーン・マープルっていうんです。「そういうことかっ!」 っていうのはコナン君の口癖ですが、その意味はつまり 「いけねぇ、やられちゃった」 ということなんで、知らないというのはこわいことです。ジェーン・マープルってシャーリー・テンプルなんかと語感は同じなんですが、やるもんだなぁ〜 (ジェーン・マープルもシャーリー・テンプルも洋服のブランド名です)。だって若い女性用の服なのに、おばあさんの名前のブランド名なんですよ。

先日、といってももう随分時間が経ってしまいましたが、ソネブロのぼんぼちぼちぼちさんのオフ会に参加してきました。他の参加者のかたがたが、その日のことと、ぼんぼちさんの魅力についてはすでに詳しく書かれていますので、いまさらストレートにそれを書くのもどうかと思ったので、その日に考えていた妄想を書いてみます。ホントはミステリ仕立てにしようと考えたんですが、うまくできませんでした。ですので、以下はかなり謎な文章かもしれません。

新宿にはこのところあまり行ったことがなくて、ちょっと早めに出てぶらぶらしようと思って、でも実際にはそんなに時間がなかったので、すげー中途半端な時間になってしまいました。その日、ネットでF●rever21のサイトを見ていて (伏せ字になってないよ〜) たまには行ってみようかと思ったんですが、それは目的地にごく近い場所に店があるということもあったんですけど、でもいざ行ってみたらとても混んでいます。欲しいものが見あたらない……。

欲求不満なのでその後、某・一人勝ちデパートに行ってみたらここもすごい人の数。だって週末ですから。その時、この 「ごったがえし感」 は farce なんだと気がつきました。ディクスン・カーの得意な farce です。farce のダイレクトな意味はドタバタ喜劇のことですが、つまり意味もなくゴチャゴチャした雰囲気のところで事件が起こるという手法です。

ディクスン・カーのことはいいとして、クリスティですが、クリスティの一番有名なミステリは、たぶん『アクロイド殺し』なんじゃないかと思います。他にも幾つも有名な作品はありますけど、代表作としてだけでなくトリックの新奇なことで有名なんでしょう。

もし読んでないかたがいると申し訳ないのでどういうトリックなのかは書きませんが、すごい、やられちゃったというだけでなく、フェアじゃない! という意見もあります (wikiなどで調べると種明かしが書いてあるのは、もう誰でも知っているということなのかもしれませんが)。

かつて最も売れたミステリ作家といわれるヴァン・ダインには 「ヴァン・ダインの二十則」 というのがあって、正統派ミステリー作家であったヴァン・ダインは、これはやっちゃいけないあれもやっちゃいけない、という規則を作っていて、アクロイドはその禁忌に該当するんです。

アクロイドの場合は、いわゆる 「信頼できない語り手」 unreliable narrator というカテゴリーになるんですが、これを最初に考えたのはやはりすごいので、でも難点はトリックの方法として同一の作者では1回しか使えないことです (2回やったらバカです)。でも、だめだだめだ、と言われながら結局追従者がいっぱいいますけれど。

farce に似た言葉で false (ニセの、不誠実な) というのがありますがアクロイドはこれです。

江戶川亂步なんかはどう考えているのか調べてみたら、アクロイドはクリスティの代表作って書いているので、ちょっとびっくりしました。こんなの卑怯だっていっているのかと勝手に想像していたんですが、そうではなかったです (『海外探偵小説作家と作品』早川書房・1957年。但し参照したのは再刊本)。

昔の本ですが、知ってる人は知ってるサザランド・スコットという人の推理小説論でも、彼はアクロイド肯定派でした。

確かにフェア/アンフェアっていうのは見識のように見えてそうじゃなく、つまりミステリは読者を欺せれば何やったっていいんですよ。一種のゲームなんですから。キタナイとか卑怯っていうのは負け惜しみなんであって、コナン君の 「そういうことかっ!」 ってうのも負け惜しみなんです。実際には規則を作ったヴァン・ダイン本人が自作でそれを破ってますし。

スコットの翻訳をした長沼弘毅は本職は大蔵官僚でシャーロキアン (シャーロック・ホームズ研究家) なんですが、亂步の上記の本を読むと、長沼弘毅以前の日本でのホームズマニアな話題が出ています。

コナン・ドイルのホームズ・シリーズには Baker Street Irregulars という、ホームズの手下の実行部隊が出てきますが、日本のホームズ好きのための 「ベーカー街不正規隊日本支部」 というがあったのだそうで、Irregulars を不正規隊と訳出してしまうのがいい味を出しています。

それでその支部の、いわばニックネームみたいなのが Baritsu Chapter というのだそうで、支部にあたる言葉もブランチといわずチャプターというのだそうです。そのほうが古風なんだとのこと。

バリツというのは、ホームズの中に出てくる2つある日本語のひとつで、たぶん武術という言葉を誤ってバリツと書いてしまったのではないかということなんですが、それが面白いからそのまま名称に付けてしまうというアイデアです。

江戶川亂步という人はちょっとアブノーマルっぽいミステリ作家みたいに思われていますが、その読書量は半端じゃなくて、しかも海外ミステリはほとんどすべて原書で読んでるんですね。その頃は翻訳もなかったでしょうけれど、なにより亂步は英語力があったんだと思います。

この本の巻末にあるミステリ本リストを見ていると、レイモンド・チャンドラーの The Long Goodbye (長いお別れ・1954) なんてこの頃 (1957年) はまだ翻訳されていないようです。

つまり亂步のアブノーマルはアブノーマルな思考から出てくるんじゃなくて、実はかなり冷静な構成力をベースとしてるように思えます。それと怪人二十面相などのジュヴナイルを読んでると、東京の阿佐谷とか荻窪あたりは当時はド田舎なんですね。だから妖魔の出る環境なわけで。

新宿という街に私が一番フィットすると思うのは椎名林檎の〈歌舞伎町の女王〉と馳星周の『不夜城』なんですが、もうそんな新宿はありません。すでに過去に失われた幻想です。

確か『不夜城』の中に、初めての人に会うときに目印なんかなくてもしっかりと相手を観察すればたとえ雑踏の中でもわかるだろ、みたいな場面があって、これカッコイイんですよね〜。でも言われてみるとそんな気もします。といって、いつでもそれができるわけじゃないですし。先入観が邪魔するってこともあるので。

でも映画の山本未來の夏美はちょっと違うような気がする……まぁお好みですけどね。

ここで唐突にコナン君に登場してもらうと、つまりコナン君は、ヒントがありながら見落としてしまったわけで、それはたとえばバーキンの黄色いサングラスだったりするので、いいところまでいっていたんですが、潜在意識の中で選び出しておきながら無自覚だったので、それがキーワードとして使えることに思い至りませんでした。「そういうことかっ!」 ってことです。

そう。ミス・マープルもバーキンもファーストネームはジェーンなんです。

梶井基次郎っていうのは檸檬の作者ですが、そのイメージで作者の写真を見ると 「えっ?」 っていうようなちょっと意外だなぁ、みたいなリアクションをしてしまいそうになります。私はそうでした。(なんて失礼な!)

最近、三省堂なんかでベストセラー本を積み木のように大量に積みあげてディスプレイしていることがありますね。あれ、下のほうから抜いたらどうなるんだろ? って思ってしまいます。さすがに実行はしませんけど。そんなにチャレンジャーじゃないので。

見わたすと、その檸檬の色彩はガチヤガチヤした色の階調をひつそりと

紡錘形の身體の中へ吸收してしまつて、カーンと冴えかへつてゐた。私

には埃つぽい丸善の中の空氣が、その檸檬の周圍だけ變に緊張してゐる

やうな氣がした。私はしばらくそれを眺めてゐた。

(梶井基次郎 「檸檬」)

アガサ・クリスティー/アクロイド殺し (早川書房/文庫)

馳星周/不夜城 (角川書店/文庫)

椎名林檎/無罪モラトリアム (EMI Records Japan)

梶井基次郎全集 全一巻 (筑摩書房/文庫)

赤毛のアン展に行く [雑記]

Lucy Maud Montgomery と村岡花子

三越本店で開催されている《モンゴメリと花子の赤毛のアン展》に行ってきた。NHK朝の連続テレビ小説 「花子とアン」 に連動した企画である。平日だというのにものすごい入場者数で、朝のドラマの影響力というのがいかに強いのか、あらためて納得できた。

「赤毛のアン」 は、繰り返しブームの波の起こる定番のコンテンツともいえるが、今回の波はかなり大きくて、一般的なレヴェルにまでその作品の存在が認識されるきっかけとなったのかもしれない。

ただ、いまのところNHKのドラマは、まだ村岡花子になる前の 「安東はな」 の時代のことであり、モンゴメリの小説にも出会っていない。にもかかわらず、アンの小説の中のエピソードに似たことが起こるので、脚本作法としてマニアックにウケているのだろうが、あまりそれが多過ぎると、実際に花子がアンを読んだとき、デジャヴュばかりになるような気がして、ちょっとヒヤヒヤする。

もちろんTVドラマはドキュメンタリーではなく、あくまでドラマに過ぎないのだから、取捨選択されたエピソードの重ね合わせと、わかりやすく脚色された口当たりのよいものとして考えたほうがいいのだろう (だから名前もちょっと違っていたりする)。

そして 「モンゴメリの書いたアン」 そのものではなく、「モンゴメリの書いたアンを翻訳した花子」 という視点が新鮮なのだ。それは翻訳という一種のフィルターについての物語でもある。

モンゴメリのアンの原書、村岡花子の翻訳書、そしてそれ以外のそれぞれの関連書籍が展示されていたが、時代を感じさせる装丁は素朴だけれど力があって、使い込まれて壊れかけている外装にもかかわらず、その本自身が持っている濃密なパワーが感じられる。

今と較べて、その頃の書籍はそれら1冊1冊に存在感が宿っているように思えた。それは、書籍が複製メディアとして最も完成された時期に到達する少し前の、つまり13番目か14番目の月の頃の強靭なパワーである。

それぞれの手書き原稿も展示されていたが、個性が出ていて興味深い。モンゴメリの文字は、横方向にどんどん拡がっていく書き方で、t の横棒が文字から離れていたりして、日本人的視点で見るととても読みにくい。

村岡花子の文字は、原稿用紙の文字と手紙文の文字ではやや様相が異なっていて、その翻訳原稿においては、達筆ではないがエネルギーの感じられる書き方のように見えた。

そして柳原白蓮の文字は、予想通りの流麗な書法である。手書き文字というのは、まさにその人の姿をあらわしてしまうのが興味深い。

フェミニズムの系譜から見ると、村岡花子の出会いは多岐にわたっていて、片山廣子、広岡淺子といった人々の知遇を得て、さらにその輪が広がっていったのだが、そして彼女たちは、まだ女性への偏見や差別が色濃く残っていた時代に、女性の地位を引き上げるパイオニアとなった人たちであることは確かなのだけれど、NHKのドラマではそこまでは描ききれないだろう。

家族的な愛とでもいうような視点を持った脚本であるためだろうか、花子の父親の描き方が矮小過ぎて、まるで 「フーテンの寅さん」 みたいで、やや説得性に乏しいのが残念である。

村岡花子には戦前/戦後のブレがない。それは戦時中の、英語が敵性言語として排斥されていた時代にもひっそりと翻訳を続けていた、文字通り命がけの精神が戦後に花開いたのであり、戦時中と戦後で180度方向転換した人たち (というのが文学者にもかなり存在する) とは異なる。

翻訳者はクラシック音楽のピアニストに似ていると私は思う。元の原稿があり、そこから自分なりの言語感覚で異なる言葉に移し換えていくという作業と、楽譜という、動かし難くみえる音符の羅列から自分なりの音表現を作っていく行為とは、どちらもオリジナルがあって、すべてが自分の創作ではないという点において共通項がある。

それでこのブログでも、たとえば柴田元幸とか若島正といった翻訳者について、思うことを書いてみたのである。

翻訳にも一種の流行があって、柳瀬尚紀のジョイスが評判となったときもあったし (ただ柳瀬にはそれ以前にキャロルやバーセルミの翻訳があったことを忘れてはならない)、プルーストは今、岩波文庫と光文社文庫とが並列して出ていたりするが、岩波の訳者・吉川一義が、プルースト翻訳のオーソリティであった井上究一郎の後期の訳業を何かうまい褒め言葉で表現していて、ちょっと笑ってしまった。翻訳家とは、やはり言葉の魔術師である (井上究一郎は『失われた時を求めて』を3回翻訳しているが、後になるにつれ、あまりにフランス語文法にこだわった結果として、日本語の基本構造が破綻していったと私は感じている)。

話がそれてしまったが、今、まさに村岡花子の本は流行の只中にあって、その中から『村岡花子の世界』というのを読んだのだが、丁寧な編集がされていて読み応えがあった。

その中でも触れられていたが、アンの物語の終わりのほうで、アンが進学をあきらめマリラとグリーンゲイブルズを守る道を選んだとき、それをマイナスと捉えず、次のステップへのプラスと捉えるポジティヴ思考なのだと指摘してあって、そうした 「たくましさ」 はアンにも花子にも見られるし、そしてどちらかというと、今の男性よりも女性のほうに多く見られるような気がする。たとえば就活でも女性はなかなかくじけない。「たくましさ」 という言葉は、女性のための言葉のような気がする。

いま曲り角にきたのよ。曲り角をまがったさきになにがあるのかは、わ

からないの。でも、きっといちばんよいものにちがいないと思うの。

盛況の《モンゴメリと花子の赤毛のアン展》についてのちょっとした感想なのだが、丁寧なのはわかるのだけれど、パネルによる解説が多過ぎるように思えた。これはアン展に限らず最近の展覧会でよく見られる手法だが、こういうのは過剰なキュレーションとでもいうべきものであって、鑑賞者はパネルの解説ではなく現物が見たいのである。少なくとも私はそうである。

たとえば手紙を束にして重ねて置いてあっては何が書いてあるのかほとんどわからない。オシャレなイメージ的展示でなく、1枚1枚を広げた朴訥な展示が欲しいのである。それをパネルの解説で代用してしまおうとするのは、原典を読まずに解説書だけ読んで納得したようになってしまう最近の風潮に似ている。

わかりやすく絵画の展覧会で例えるのなら、必要なのは作品そのものと、タイトルと制作年を表示した小さな名札、これだけで十分である。長々しい解説文は、販売するパンフレットに収めればよいのではないか、というのが私の素朴な考えである。

村岡花子の世界 (河出書房新社)

モンゴメリと花子の赤毛のアン展

http://www.anne-ten.com/

(日本橋三越)

http://mitsukoshi.mistore.jp/store/nihombashi/event/anne/index.html

吉高由里子 —《花子とアン》 [雑記]

NHKの朝の連続テレビ小説《花子とアン》が面白い。

村岡花子はルーシー・モード・モンゴメリの《Anne of Green Gables》(赤毛のアン) の翻訳者であるが、その花子の幼い頃からの物語である。

村岡花子の話でありながら、アン・シャーリーのイメージをわざとダブらせている個所が多くあって、そのマニアックな部分でもウケているらしい。たとえば、はなが自分のことを 「はな」 でなく 「はなこ」 と呼んで欲しいと繰り返し言うのは、アンが自分のことをAnnでなくAnneと呼んで欲しいとマリラに懇願することのパロディである。

アンにとっての理想の名前はコーデリア・フィッツジェラルドであり、さらにコーデリアの前はジェラルディンという名前が好きだったというあたりは大笑いのエピソードなのだが、そういうのを面白いと思うかどうかが『赤毛のアン』を面白いかと思うかどうかにかかってくるように思う。

《赤毛のアン》はずっと昔、日本アニメーションのTVアニメがあって、その製作にかかわっていた宮﨑駿が途中で《カリオストロの城》を作るために抜けてしまい、その際、「アンは嫌いだ」 と言い残していったとされているが、確かに宮﨑の少女観からするとアンはうるさ過ぎるし、空も飛べないしで、ああ、きっと本当に嫌いなんだろうなぁと妙に納得できる。

アンのうるさいところ、妄想癖なところなどは、孤児であるという設定も同じなウェブスターの『あしながおじさん』にも似ているが、より偏執的に妄想が展開してゆく点ではアンのほうが勝っている。

主題歌の作曲は三善晃だが、普通のアニメには有り得ないような凝った曲であり、その普通でなさ加減に強く惹かれた。

《花子とアン》は今、修和女学校という学校の中での場面が多く、女学生たちの着物にリボンという衣装はその時代を感じさせる過剰な美学に彩られていてほとんどコスプレ的であり、そのヴィジュアルも楽しめる。

今週は大文学会 (学芸会) に向けて演劇を上演するという話題であるが、劇中劇というのはドラマでも演劇でも映画においても、なぜなのだろうか、心ときめき華やぐ要素を持っているような気がする。

花子たちは 「ロミオとジュリエット」 を上演したいと主張するのだが、教師の富山 (ともさかりえ) は前年と同じ 「リア王」 にしなさいと言う。「ロミオとジュリエット」 は恋愛沙汰で教育上よくない、ということなのだろうか。どうもそれだけの理由ではなさそうだが。

脚本的にはコーデリアという名前はそもそも 「リア王」 の登場人物であるから、それで 「リア王」 なのだろうと類推できる。

仲間由紀恵の演じている葉山蓮子は、思わずこの前の米倉涼子の35歳高校生のドラマを連想してしまったが、調べてみると蓮子のモデルは柳原燁子という人であり、雅号を白蓮 (びゃくれん) という。蓮子というネーミングはその蓮からとられたのだろう。大正天皇の従姉妹にあたる人なのだそうである。

柳原燁子は花子などよりよほどドラマチックな生涯の人であって、今後のストーリー展開のネタばらしになってしまうので書かないでおくが、その一生はとても興味深い。歌人でもあったのだが、amazon等で検索しても歌集などは出て来ず、白蓮事件という言葉ばかりがヒットする。

当時は、妾の子とか、家の恥とかいう価値観が支配的だった頃で、そうした中で不幸な結婚をし、運命に翻弄されていった彼女の生涯の重みが葉山蓮子の背景にあるのだろう。

吉高由里子は蜷川幸雄の映画《蛇にピアス》でブレイクしたが、金原ひとみの原作も含めてそれは限定された時代性の、風化する映画で、吉高の演じたルイも、当時の渋谷とともに、すでに色褪せている。風化するゆえにそれは美しい。

また、ユナイテッドアローズの green label relaxing のCMの吉高は言葉だけのスラプスティックで、彼女のキャラクターのひとつの面を構成している。

NHKの朝ドラは回を追うに従って、キャラがより深化していくものであり、今後の吉高がどのあたりまで変貌していくのかに注目したい。

MOE 2014年06月号

「赤毛のアン」 村岡花子の物語 (白泉社)

![MOE (モエ) 2014年 06月号 [雑誌] MOE (モエ) 2014年 06月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/5154GfTnOnL._SL75_.jpg)

花子とアン・第4週ダイジェスト

https://www.youtube.com/watch?v=c67ca6s8ZnU

green label relaxing CM:

https://www.youtube.com/watch?v=B2RaJ_tvfcE

週末は雨 —— 篠原ともえと天文の話 [雑記]

篠原ともえ (zozopeopleより)

2月最後の金曜日は週末と月末が重なり、街はやや混んでいた。翌土曜日、また雪が降りそうだとの予報もあり、買い出しに出かけた人もいたのかもしれない。

車で移動するあいだ、以前はエンジン音以外に何も音のしないまま推移する沈黙の空間が好きだったはずなのに、いつからか時々、惰性のようにラジオを聴くようになっていた。暇つぶしと手持ちぶさたの穴埋めに過ぎないひとりだけの車内空間でのradio daysは、実は最も独立性が保たれていて、音楽などを聴くのには絶好だし想像力の幅も拡がる。

とはいってもその仮想リヴィングは、高価なオーディオ装置もないし立派なリスニングルームでもないプアな環境なのだけれど、ふりかえってみると私の音に関する記憶は、いつも恵まれていなくてノイジィで、濁ったundercurrentの中に漂っている断片の連鎖のような、切れぎれの残滓でしかないのだった。

でもそうした貧弱さ、矮小さが私の音楽体験の原点なのかもしれないとあらためて思う。

金曜の夕方のTOKYO FMは篠原ともえの 「東京まちかど☆天文台」。いつも聴いているわけではないのだけれど、夕方の喧噪の中の淡い灯のようなホッとする空気感がここちよい。スポンサーは天体望遠鏡メーカーのビクセンで、天文に関する話題とゲストで構成されていて、なにより篠原ともえのおざなりでない天文への興味がきちんと伝わってくる。ラジオはテレビに較べてすべてがこじんまりとしているが、身近な手作り的な暖かさのようなものが感じられる。

その魅力は、きっと篠原の声なのだと思う。ラジオは音だけでヴィジュアルがない分、聞いていて好きな声とそうでもない声があって、それはとても重要で、そうした声質は個人の好みに過ぎないのかもしれないのだけれど、なぜか自分にフィットする声とそうでない声があるように思う。

彼女の本質にはかなりしっとりとした女性的な魅力の部分があって、若い頃はガチャガチャしたやかましいパフォーマンスでそれを押し隠していた傾向があった。ちょっと特徴のあるファッションへの色彩感覚は雑なように見えて全然そうではない。今、少し年齢があがってTVへの露出も少なくなって、やっとそんなにハイテンションでサーヴィスしなくてもいい環境になってきたように見える。

ラジオのように声だけに限定されているほうが、そのひとの本質がよりはっきりと聞こえてくるのかもしれない。金曜日の夕方が夜に入り始める頃、ピーター・バラカンのThe Lifestyle MUSEUMという番組があって、ミスター・ウォーキング・ディクショナリーであるピーター・バラカンの声も魔物である。

彼の声は柔らかだけれど説得力に満ちていて、たとえば音楽に関して適当なウソをつかれたとしても、きっとそれをそのまま信じ込まされてしまいそうなほど、その声には絶対的な魅力がある。この日のゲストは散歩の達人MOOK編集長の山口昌彦さんで、西荻窪の魅力とか、東京ローカルな話題で面白かった。

翌日の土曜日、東京は雨。NHKFMの 「アニソン・アカデミー」 の中川翔子の声もパワーがある。OAされた曲を早口で紹介していくときの彼女の高揚感がホントにオタク気質満載で、内容がわからなくても引き込まれてしまう。アニソンは一種の魔法で、その放映されていた時代を映し出す鏡でもある。

ハーラン・エリスンの短編に、昔の番組や人の名前が羅列される話があって、しかもその中に巧妙にウソが籠められたりしているらしいのだが、それらの固有名詞はほとんど未知なのに、その語り口に誘惑されてしまいそうになるのとショコタンのMCは似ている。冷たい雨に閉じこめられた車の中で数々の呪文を聞いているのだという妄想を私は思いつく。

そして天文についても、子どもの頃からずっと感じている天文学の魅力とはかなさを私は思い出す。

天文の本質は、宇宙の時の流れからすれば人の一生はまさに須臾の瞬きでしかなくて、だから人間も若い頃から年齢を重ねて年とるまで、変わっているようで何も変わっていないと気づかせてくれるところにある。

むなしいのだけれど、そんなに暗いむなしさではない。

子どもの頃、ふと、祖母が将来死んでしまうことを考えてさめざめと泣いたことがあった。そんな純粋さは今はすでに無いが、むなしさの本質とは子どもの頃に感じたのとそんなに変わらないように思う。

カッシーニの瞳 — The Pale Blue Dot [雑記]

この前、ベテルギウスが爆発するかもしれないというニュースを見た。ベテルギウスというのはオリオン座αという星の名前で、オリオン座の左上にある赤い恒星である。

もともとぶよぶよとした (という形容をしていいのかわからないが) 不安定な星で、以前はどんどん収縮しているという話を聞いたのだけれど、今はどんどん膨れているのだそうで、それっていったいどういうことなんだろう。兵庫県立大学西はりま天文台の 「なゆた望遠鏡」 が観測したベテルギウスの画像という記事で解説されていた。「なゆた」 という名称が那由他のことだというのはすぐ分かるが、名前通りの優秀な望遠鏡らしい。

http://www.astroarts.co.jp/news/2013/09/11betelgeuse/

最近、なんとなく天文に関する話題が多いような気がする。たまたまそういうニュースが気になっただけなのかもしれないが。

小学生の頃、私は星を見るのが好きで、子どもが見るのには分不相応な星図を持っていた。明るい星と星の間にある、細かな暗い星の中に分け入っていくときりがなくて、その嗜好はきっと地図マニアに似ていて、そして天文とは最もこの世の中の社会性と隔絶している分野なので、そこに精神的なオアシスを見つけだしていたのかもしれなかった。

だが、やがて私の視力が急速に落ちてしまって、夜空の星が見えにくくなったら天文熱も醒めてしまった。でもそうした子どもの頃興味を持ったことへの記憶はいつまでも残っているのかもしれないと思う。

ボイジャーが太陽系の外へ出たというニュースがあった。実は昨年、すでに出ていたということが確認されたということで、出たのか出てないのか、わかるまでに1年間もかかっていたのである。

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE98C00N20130913

ペイル・ブルー・ドットというのはボイジャー1号が宇宙の彼方から地球を撮った画像についてカール・セーガンが形容した言葉だが、地球は、これだと言われてもわからないただの点に過ぎなくて、「限りなく遠くも來にけるかな」 というくらいそれは遠くて、それを送信してくれたボイジャーという機械の集積に過ぎない物体に心があるかのように思い入れてしまう。

1977年に地球から打ち上げられたボイジャーは、地球に知的生命体がいるということを伝えるためのレコードを積んでいて、ゴールデン・レコードという特殊な加工をされたレコードではあるのだけれど、それは当時まだCDが無かったからということではなくて、やはりレコードが機械的で安定した媒体だからということなのだと思う。CDなんて寿命は20年とも言われているし、電子的な媒体は消耗品なのだ。

http://voyager.jpl.nasa.gov/

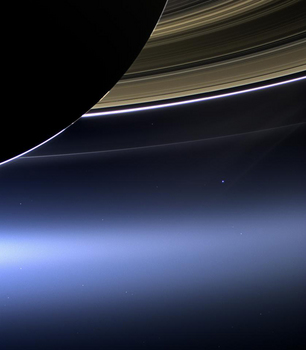

でもヴィジュアルとして一番感動してしまったのは、土星探査機・カッシーニが撮影した地球と土星の2ショットである。7月19日に撮影されたというNASA発表の画像。

2ショットといっても地球はどこにいるのかと思い、瞬時にその意味を理解した。こうした宇宙空間の美しさは、いままでにもう数限りなくSF映画やCGで見慣れていたのだけれど、でもそれらはことごとく作り物だったのだから。

そうした感動は、すばる望遠鏡に搭載されたHSCというカメラによって撮影されたM31銀河の全体像とも共通している。いままで部分的にしか撮影できなかったアンドロメダ銀河を超広視野で1枚の画像にすることができたのだという。

http://www.naoj.org/Topics/2013/07/30/j_index.html

夏の終わりから秋のはじめの、子どもの頃の今の季節を私は唐突に思い出す。それは古い木造の図書館の思い出で、床は板張りで、窓枠などの造作はグリーン・ゲイブルズのようで、窓の外の木々の葉をとおして陽の眩しさが少しだけ翳りを帯び始めた頃だった。

がらんとした閲覧室で、私はその大切な星図を見ていて、そしたら一緒にいたいたずらな友達が星図の余白に、エンピツでなにかいたずら書きをした。「もぉ〜、しょうがないなぁ」 と思ってあとで消してしまったのだが、そのままにしておけばよかったと思う。それはあの頃の確かな足跡だったのだから。

図書館には厖大な量の本があって、まだこれから幾らでも本が読めるというわくわく感はその時期の子どもでなければ味わえないことなのかもしれないと思う。成長するにつれ、次第にわくわく感は薄れ、単純に機械的な読書の積み重ねになって子どもの頃の夢は消失した。

それなのにベテルギウスの話から連想して、子どもの頃のわくわく感がふと甦ってくる。星とか宇宙の話は私にとってプルーストのマドレーヌのようなものなのかもしれなくて、怠惰な今の生活を少しでもあの頃の新鮮な気持ちに戻そうとするきっかけを示しているのかもしれない。

NASA

http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/whycassini/cassini20130722.html#.UkNJYpsYgWE

Ayrton Senna 1989 [雑記]

自動車メーカーであるホンダのサイトの dots lab by internavi の中に Sound of Honda -Ayrton Senna 1989- というコンテンツがあって評判になっている。

アイルトン・セナはブラジル人のF1ドライヴァーで、1994年のレース中に事故で亡くなったが、いまだに繰り返し語られることの多い伝説の人である。

ホンダのサイトには1分半ほどの動画があって、暗闇の中をエンジン音とともに光の走る映像があるのだが、先入観もなく見ると何だかよくわからない。

説明には 「1989年、F1日本グランプリ予選でアイルトン・セナが樹立した世界最速ラップ。当時の走行データをもとに再現された、1分38秒041のエンジン音を特別公開。」 と書かれている。

F1レースはコンピュータ化されるとともに、テレメトリー・システムと呼ばれる、レーシングカーとピットが交信することにより走行データを逐一監視し管理できる方式が鍵を握る時代になってきた。

動画の解説によればホンダは1985年頃から開発を始め、86年には実戦に投入したとのことである。

Ayrton Senna 1989 は、そのテレメトリー・システムに残されているアイルトン・セナが走った1989年のデータを元にして、その走る音を再現しようというプロジェクトである。

メイキング映像を見ると、当時のレーシングカーのエンジン音を、停止した状態での空ぶかしとか、実際にコースを走っている音をマイクでとらえて、それらをサンプリングしてテレメトリー・データに対応したエンジン音を構成しサウンドを出す、というようなシステムだと思われる。

そして実際のコースに無数のスピーカーを配置し、車がトレースしたのと同じ位置のスピーカーから音を出すことにより、エンジン音はセナが走ったのと同じ速度で移動していく仕掛けだ。それだけでなく、スピーカーと同様にコース上にLEDの光源を配置し、音と同期して光も移動するようになっている。

システムがどうなっているのか詳しいことはよくわからないが、つまりテレメトリー・データから逆算して、その時のサウンドを再構成したわけであり、そこから私が連想したのはピアノロールの音楽であった。ピアノロールとは、まだテープレコーダーもない昔に行われた、ピアニストの演奏をピアノロールという紙製の巻き紙に記録するシステムで、いわば鑽孔テープの元祖みたいなものである (鑽孔テープそのものも、もはや例にするには古いけれど)。自動ピアノで再生することにより、ある程度、演奏者それぞれのニュアンスを再現できる。

つまり Ayrton Senna 1989 のソースはレーシングカーのエンジン音であるのだけれど、その加工方法は多分に音楽的手法が取り入れられているように見える。

そして結果として出現したものは、コースを走る 「セナの影」 である。レーシングカーがコースを走って行く気配はする。だが姿は見えない。24年も前の幻影がそこにある。

そして暗闇の中を疾駆するまるで 「ひとだま」 のような光の流れはセナの魂なのだろうか。あぁ、今はお盆なのだ、ということを私はぼんやりと思い出していた。

これはシミュレーションに過ぎないのかもしれない。サンプリングされた音は限りなく現実に近いのかもしれないが現実ではない。それは架空のドラマだ。たとえばロボットがどんなに心を持っているように見えても、それはそう見えるだけであって、ロボットは心を持たない。それと同じだ。だが、ロボットは本当に心を持たないのであろうか。この設問もまた昔からのSFの永遠のテーマのひとつである。

アイルトン・セナは現代的な 「テレメトリー=管理」 を取り入れた最初のドライヴァーである。そして事故で亡くなった最後のビッグ・ネーム・ドライヴァーかもしれない。セナ足と呼ばれる短い間隔で何度もパワーをかけている様子も、テレメトリーにはすべて記録されているのだということだ。

しかし、たとえばスターリング・モスが実際にどんなドライヴィングをしていたのかは、今ではよくわからない。ましてアルベルト・アスカリはもっと向こうの霧の彼方だ。アイルトン・セナもまたそのように伝説の中に埋もれていくのだろうか。

テレメトリー・データとは楽譜のようなもので、楽譜が音楽のすべてではないように、再現されたものはあくまですべてではない。でも、そうしたデータだけのはずの狭間に、まるで 「ひとだま」 のような、メカニックさと対極ななにかを、人は幻視するのかもしれない。

http://www.honda.co.jp/internavi-dots/dots-lab/senna1989/