松山晋也『ピエール・バルーとサラヴァの時代』を読む・1 [本]

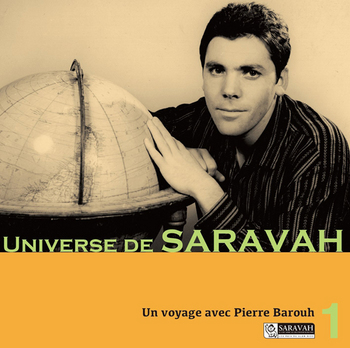

昨年末亡くなったピエール・バルーの作ったサラヴァ (SARAVAH) は、フランスのインディペンデント・レーベルとしてひとつの時代を築いてきた。そのバルーとサラヴァとその周辺の歴史を丹念に辿っているこの本はわかりやすく、資料としても大変優れていて、すごいスピードで読み切ってしまった。

若い頃からバルーの目と耳と心は常に外へ向いていた。本のはじめにそのことが、旅に憧れる強い気持ちとして描かれている。

しかし何より強く彼の心をとらえていたのは、旅への憧れである。

「理由はわからないが、私には少年時代からいつも川岸のむこう側の知

らない世界に憧れる “むこう岸願望” ってやつがあったんだ。それを歌

ったのが〈むこう岸 L’Autre Rive〉だ」 (p.8)

それはセファルディとしての彼の血から来るものもあるのだろうが、たとえばアズナブールの両親はアルメニア系であり、ゲンズブールの両親はユダヤ系ロシア人であるように、フランスへと逃れてきたディアスポラに共通した何かであるようにも思える。

バルーはスポーツが好きで、自転車、テニス、ラグビー、バレーボールといった競技に熱心になり、そしてフランスにおけるジャズにも惹かれ、そうしたものに対する興味が次々に新しい出会いを彼にもたらす。サンフォーナ弾きのシヴーカとの出会い、フランシス・レイとの出会い、クロード・ルルーシュとの出会い、などなど。

そして決定的なのは出演した映画、ルルーシュの監督作品『男と女』(Un homme et une femme, 1966) の大ヒットである。音楽を担当したのはフランシス・レイ、映画はカンヌのグランプリとなり、ピエール・バルーとニコル・クロワジーユによるデュエットは一度聴いたら忘れない超有名曲となった。

しかしバルーはハリウッドに行って映画俳優になることも、スクエアな歌手となって音楽界に君臨することも拒否し、世の中で一般的に言われる成功への道とは異なる道へと進んでいった。サラヴァというレーベルを立ち上げ、売れ線でない音楽を世に出そうと考えたのである。

サラヴァのイメージとして最も強い光を放っているのがブリジット・フォンテーヌである。フォンテーヌの《ラジオのように》(comme à la radio, 1969) がなかったらサラヴァのその後は変わっていたかもしれないのだが、しかしバルーは、フォンテーヌの天才性を認めながらも、彼女を冷静に分析している。

「彼女は他のシンガーをまったく認めなかったし、ほとんど誰とも交友

を持つことがなかった。彼女が唯一認めていたのがゲンズブールだ。

『フランスに才能のある音楽家は二人しかいない。ゲンズブールと私

だ』。よくそう言ってたよ。彼女はサラヴァとも私とも徐々に疎遠にな

っていったけど、それは我々の間の友情が壊れたという意味ではない。

私とフォンテーヌの間には元々友情はなかったからね。私はただただ彼

女の特別な才能に魅せられていたんだ。昔も今も」 (p.119)

フォンテーヌは最初、ややエキセントリックながらも伝統的シャンソンから出発し、ジャック・カネッティの3枚のアルバムではユニークではあったけれど、まだ単なるシャンソン止まりだった。初期の作品ではジャン=クロード・ヴァニエ、オリヴィエ・ブロック=レネといった編曲家の名前も見られるが、決定的なのはアレスキとの出会いである。

だが、アレスキの個性がいくらあったとしても、フォンテーヌ+アレスキをアート・アンサンブル・オブ・シカゴ (AEOC) と組ませたというのはバルーのアイデア、というより直感であって、それがなければ《ラジオのように》の伝説的ともいえる評価は決して定まらなかったといえるだろう。

しかしアルバム《Higelin & Areski》(1969) のほうが《ラジオのように》より前であること、同年にAEOCのBYG盤は3枚も出されていること、そして〈ラジオのように〉でトランペットを吹いているのはほとんどがレオ・スミスだということだが、彼は同年のアンソニー・ブラクストンのBYG盤にも参加しているということなど、いままでよく知らなかったことが詳しく書かれていて、俄然興味を引く。

前記したヴァニエについても、ゲンズブールの《メロディ・ネルソンの物語》におけるヴァニエの功績が不当に無視され、ゲンズブールとけんか別れしたことなど、エピソードにはことかかない。

ナナ・ヴァスコンセロスもバルーにとって重要なひとりだという。

彼はトロピカリズモのギタリスト、ジャルズ・マカレーのレコードでデビューしたのだそうだが、それからガトー・バルビエリのグループに参加したりしていたが、パリでバルーをたよってやってきたヴァスコンセロスの演奏を聴いて、彼のアルバムを出すことをバルーは即決する。それが《Africadeus》(1973) である。

その後、ヴァスコンセロスはエグベルト・ジスモンチのECMデビューであるアルバム《Dança Das Cabeças》(1977) に参加する。

その当時すでにバルーの名前は知れ渡っており、バルーのところに行けば何とかなるかもしれない、という評判につられてヴァスコンセロスもバルーを訪ねたということなのだ。音楽を見分ける確かな目とおおらかな心が、バルーの終生変わらない特徴だったように思える。

(つづく→2017年10月05日ブログ)

松山晋也/ピエール・バルーとサラヴァの時代 (青土社)

クロード・ルルーシュ/男と女 (Happinet)

![男と女 製作50周年記念 デジタル・リマスター版 [Blu-ray] 男と女 製作50周年記念 デジタル・リマスター版 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51hA8Hm2x-L._SL75_.jpg)

男と女 オリジナル・サウンドトラック (日本コロムビア)

Nicole Croisille et Pierre Barouh/Plus fort que nous (live 1969)

https://www.youtube.com/watch?v=M9qPulvWkA4

Nicole Croisille et Pierre Barouh/Un homme et une femme (live 1966)

https://www.youtube.com/watch?v=M4yo58nTvhU

Brigitte Fontaine et Areski Belkacem/L'éternel retour

Les églantines sont peut-être formidables (1980)

https://www.youtube.com/watch?v=EbuRfNcp4aQ

Brigitte Fontaine et Areski Belkacem/L'été, l'été

comme à la radio (1970)

https://www.youtube.com/watch?v=QZla_ekGTRE

Brigitte Fontaine/Je suis décadente

Chansons décadentes et fantasmagoriques (1966)

https://www.youtube.com/watch?v=qRgr2gkGADE

Un homme et une femme (1966)

https://www.dailymotion.com/video/x24vcce