褪せたジーンズのように ― 音楽で読む『限りなく透明に近いブルー』 [本]

その古書店は照明が暗くて、どこまでが売り物の本であるのか、書棚に収まっている本とそこからはみ出して雑然と床に積み上げてしまっている本が混然としていて、しかも並んでいるのは古い本ばかりで時間を遡っているような錯覚に陥りそうになる。焼けた紙色の村上龍『限りなく透明に近いブルー』を見つけた。背文字も焼けているが1976年の初版だった。

確か文庫本で読んだことはあるが、それも随分過去のことでほとんど忘れているし、読んでいたときもよくわからなかったような記憶がある。でもせっかくだから再読してみた。

とてもクリアな文章。キャラクターが明快に書き分けられていて、誰が喋っているのかわからないというようなことがない。過去に読んだときよくわからなかったのは、私の読解力がまだ無かった頃だったからに違いない。若い頃は読書スピードだけはあったが、読み飛ばすだけで解釈能力が無かったのだ。

『限りなく透明に近いブルー』はドラッグとセックスの日々を描いているのだが、ドラッグの影響から広がる幻想の描き方が鮮明で、つまりそれがクリアという印象になったのだといえる。主人公はリュウという名前で作者本人のように思えてしまうが、作者は作者であり主人公とは異なる位置にいて、その冷静な描写力が尋常ではない。タイトルの 「限りなく透明に近いブルー」 という言葉が出現してくる個所もカッコいい。

この作品は村上龍の処女作であり、この作品で彼は芥川賞を受賞した。その当時、こうした背徳的な内容でありながら賞を与えざるをえなかったのは当然であるし、また、反対した選考委員がいたことも納得できる。

作品内に出てくる音楽に注目して読んでいった。

アルバム・タイトルがはっきりと出てくる音楽はそんなに無い。ドアーズの《The Soft Parade》(1969/p.22)、イッツ・ア・ビューティフル・デイの《It’s a Beautiful Day》(1969/p.33)、マル・ウォルドロンの《Left Alone》(1960/p.42)、ローリング・ストーンズの《Sticky Fingers》(1971/p.42)、オシビサの《Osibisa》(1971/p.64)、バーズの《Mr.Tambourine Man》(1965/p.148, 但し、ファーストアルバムと書かれているだけでアルバムタイトルは明記されていない) である。

曲名が出てくるのはストーンズの〈タイム・イズ・オン・マイ・サイド〉(Time Is on My Side, 1964/p.30)、〈いそしぎ〉(The Shadow of Your Smile, 1965/p.35)、〈黒いオルフェ〉(Manhã de Carnaval, 1959/p.60)、〈ミー・アンド・ボビーマギー〉(Me and Bobby McGee, 1969/p.121, 村上はボギーマギーと書いている。クリス・クリストファーソン、フレッド・フォスターが1969年に書いた曲だが、村上が想定しているのはおそらくジャニス・ジョプリンの歌だ。アルバム《Pearl》(1971) 所収)、〈水晶の舟〉(Crystal Ships, 1967/p.128, ドアーズの1st《The Doors》所収。村上は水晶の船と書いている)、〈ドミノ〉(Domino, 1970/p.183, ヴァン・モリソンの4th《His band and the Street Choir》所収) である。

クラシック音楽でタイトルが出てくる曲は全くない。曲そのものが聞こえることもなく、作曲者名が出てくるだけである。シューベルト (p.80)、ブラームス (p.97)、シューマン (p.128) しかない。主人公などがクラシックを学んでいたことが仄めかされるが具体的な言及はない。クラシックはこの小説には不要と考えたのだろう。

ロックでは他に、映画《ウッドストック》(1970) でのジミ・ヘンドリックスが凄かったということや、パーティーに踏み込まれて連れて行かれた警察で、若い警官がレッド・ツェッペリンのファンだったことなどが語られている。アルバムは1stの《Led Zeppelin I》(1969) から《Led Zeppelin III》(1970) までが発売されていた。

だがこの小説の登場人物たちが熱心に聴いているのは、ストーンズとドアーズである。ビートルズは全く出て来ないし、日本のグループサウンズを非難している個所もある (p.123)。つまりとてもわかりやすい。今ほど音楽は多様化されておらず、音楽に対する標準的な常識というかコンセンサスが存在していたように思えるからである。こうした若者たちは誰でもストーンズやドアーズがどういうものだか知っていたし、その反応も悪くいえばステロタイプであり、もっといえば素朴であった。この時代の若者の一面を映す風俗小説なのである。

この本が出版されたのが1976年。村上龍は当時24歳であり、主人公のリュウは19歳と設定されているから、5年前は1971年であり、ストーンズの《Sticky Fingers》(1971) が出たばかりという事実と合致する。それゆえに作者=主人公であり、この話は実話だと指摘する批評もあるが、そんなことはどうでもいい。

2018年の今、価値観は多様化し、音楽も小説も、すべてはバラバラで、共通認識を持てるものはほとんど存在しない。そして文化は、もしそれが文化として分類されるのだとしたならばなのだが、スマホであったりゲームであったりする。

音楽は、たとえばヒットチャート番組は曲全部を流さない。全部流していると飽きられてしまうのである。何事も短く、さらに短くすることが標準的であり、ツィッターやラインはその象徴である。

金原ひとみの『蛇にピアス』(2003) は、過去の福生と現代の渋谷、場所も時間も異なるにせよ、村上の時代に通底している。

だが、唐突だがたとえば最果タヒは、

きみがかわいそうだと思っているきみ自身を、誰も愛さない間、

きみはきっと世界を嫌いでいい。

そしてだからこそ、この星に、恋愛なんてものはない。

と『夜空はいつでも最高密度の青色だ』の冒頭に書く。村上龍の時代と現代は、恋愛の様相が異なっているように見えながら実はそんなに変わってはいない。従属物に惑わされているだけで裸にすれば本質は同じだ。最果タヒが時として優しく暴力的であるところにも共通するなにかがある。

でも色に違いがある。「透明に近いブルー」 と 「最高密度の青色」。だが青は次第に色褪せる。色褪せるジーンズのように。

Busted flat in Baton Rouge, Waiting for a train

I was feeling near as faded as my jeans.

― Me and Bobby McGee

村上龍/限りなく透明に近いブルー (講談社)

Janis Joplin/Me and Bobby McGee

https://www.youtube.com/watch?v=N7hk-hI0JKw

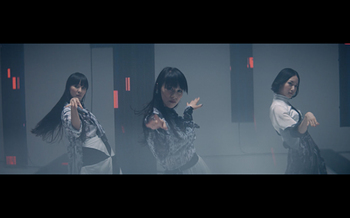

Perfume《Future Pop》 [音楽]

Perfumeのアルバム《Future Pop》で最もカッコイイのは〈If you wanna〉だ。あるいは〈Fusion〉でもいい。でも心が安まるように感じてしまうのは〈TOKYO GIRL〉だったりする。あるいは〈Tiny Baby〉の歌詞に出てくる 「チョコレイト」 という単語に反応してしまう。この対比は、あるいは乖離は、あるいは建て前と本音みたいなのはなぜ生じてくるのだろう。

音はますますクリアに、なによりもそのEDMな音は快楽のもっとも感じる部分を刺激する。これは危険だと思える音が連なる。音楽に使う音は、こんなに快楽を刺激し続ける音であってはいけない。アブナイクスリに近いような酩酊感の中に入ってしまう。

1曲目はインストゥルメンタルな序奏なので歌は2曲めから。その2曲目のアルバムタイトル曲〈Future Pop〉はキラキラしたギター音から始まるが、いきなり声の音像が大きくて近い。直接、頭の中に歌いかけてくるような気配。その説得性にビビる。音は明るく華やかだがその裏側にずっとノイズを伴っている。

そして3曲目の〈If you wanna〉へ移行する。歌詞は If you wanna love me か If you wanna kiss me で埋め尽くされる。意味はほとんどない。いや、あるのかもしれない。でもそれはどうでもいいのだ。そしてリズムが吃音のようにクロスする。オキマリのようなサビは存在しない。

Real Soundのimdkmの記事 (2018.08.24) によれば、EDMではビルドアップードロップという構成がひとつのセオリーとなっているが、いままでのPerfumeは音的にはEDMであるが、そうした構成を取り入れるまでには至らなかった。でも中田ヤスタカの音は、そのテリトリーにまで遂に侵入し始めたのだと分析している。

だが4曲目の〈TOKYO GIRL〉でいつものPerfumeが還って来る。

踊れ Boom Boom TOKYO GIRL

色とりどりの恋

Let us be going ! going ! BOY

Kawaiiと駆ける未来

の、Kawaiiと駆ける未来 (A / Bm) とメロディが下がるところが秀逸だ。

かつての〈I still love U〉のサビで、

I still love U 抜け出せない 迷路のよう 見えないドア

のF / Dm / E / Aと、AmでなくAになるひそやかなドッキリ感に似ている。ちょっとだけ違うところへ行こうとする音の意志、その表情がいつもPerfumeには感じられる。

〈TOKYO GIRL〉でも〈Tiny Baby〉でも〈超来輪〉でも、キャッチーなメロディは、それはずっと過去からPerfumeの音の根底を維持してきた風景であるのだが、それは変形した日本古来のわらべ歌のような、あるいは、時にチャイニーズな音を彷彿とさせるような (〈超来輪〉)、たくみに郷愁をさそう音列であったりする。

そして〈宝石の雨〉や〈天空〉は電子的な衣をまとっているが、王道なポップソング、もっといえば懐かしいアニメのテーマソングのようなハイなままの印象で走り抜ける。ある意味、不安なままで終わらせないぞという予定調和的なエンディングへと持って行くための布石だ。そして終曲〈Everyday〉も声が大きめな存在感を示す。

Perfumeの音にはシンセを使っていながら決して出て来ない音がある。普通ならこういう音だって使うよね、という音が欠けているような気がする。でもそれをこういう音というふうに形容することができないのだけれど、それは好き嫌いを超えた、この音を使ったらポップにならないという種類の音だ。そうした周到なプランの総体がPerfumeをずっと支えている。

Perfume/Future Pop (Universal Music)

Perfume/If you wanna

https://www.youtube.com/watch?v=pFc9PZrroOk

Perfume/If you wanna (live)

https://www.youtube.com/watch?v=33NbGIVptNU

Perfume/TOKYO GIRL

https://www.youtube.com/watch?v=Ivk9bFADw-I

Perfume/TOKYO GIRL (live)

https://www.youtube.com/watch?v=ZlQ-AgK45kE&t=61s

The Late Late Show with James Corden [音楽]

Paul McCartney and James Corden

今、評判の《The Late Late Show with James Corden》を観た。

ジェームズ・コーデンは上記タイトルのCBSのトーク番組の司会者。今回のゲストはポール・マッカートニーである。YouTubeで滅茶苦茶アクセスが上がっている。

9月にリリースされるポールのニュー・アルバム《Egypt Station》のプロモーションと思われるが、この番組の定番となっているらしい車の中での2人のデュエットが素晴らしい。ああ、こういうのってありなんだ、というより、こういうアプローチを始めたのがビートルズだったとも言えるのだ。車の中で歌うのは、最初はもちろん〈Drive My Car〉.

『ミュージック・マガジン』によれば、ポールはキーも下げず、水も飲まず、軽々と2時間のライヴをこなすと書いてあったが、その元気というかヴァイタリティの元がこの番組の動画にもあらわれている。年齢を重ねるとオリジナル・キーより下げて歌ってしまう歌手っているけれど、そしてそれは声が出ないのだから仕方が無いことなのかもしれないけれど、やっぱりオリジナルのキーでないと、という思いはある。

誰とは言わないけれど、どよーんとした低いキーの歌は、思わずえっ? と驚くし、それって最初からシロートに歌いやすいようにキーを下げてあるカラオケボックスの音源みたいで、がっかりする。

番組の後半はパブみたいなところでの簡単なライヴなどで、これはあきらかに仕組まれているけれど、全体がラフな作りで、でもこれでいいんだという割り切りかたがいさぎよい。音楽とはもともとそんなものなのだ。ビートルズだってそうしたラフなところから始まったのだ。

それにビートルズの歌を、そのテイストを再現できるのは、もはやポールしかいないのだ。

サージェント・ペパーズに続いて今度はホワイト・アルバムの豪華盤も出るらしいけれど、まぁそういうのもいいけれど、やはりリアルなナマの歌に全て持って行かれる。歌こそがすべて、だ (それは先日のNHKのサザンのスタジオライヴでもそうだった)。ホワイト・アルバムはサージェント・ペパーズより混沌としているけれどその分、重要だ。でもたぶん私は豪華盤は買わないだろう。オリジナルのCDで十分。ビートルズは一種の状況であり、流れてくればそれはビートルズだとわかる、それが唯一のことだし、それが大切なのだと思う。

Paul McCartney/Egypt Station (Universal Music)

The Late Late Show with James Corden

https://www.youtube.com/watch?v=QjvzCTqkBDQ

知性が潰えるとき ― ル=グィンの追悼特集におもうこと [本]

Ursula K. Le Guin (Hürriyet Daily Newsより)

この数日、急にしのぎやすくなってきたような気がする。兇悪な夏の力がやっとのことで衰え、夕空には三日月が浮かんで、金星が寄り添っている。空は秋だ。三日月は日々太り、半月となり、金星は少しずつ位置を変える。

『SFマガジン』8月号はアーシュラ・K・ル=グィンの追悼特集だった。小谷真理の追悼記事のなかで《letters to Tiptree》(Twelfth Planet Press) という本のあることを知った。ティプトリーに宛てた手紙という形式をとっているが、ティプトリーはすでに亡くなっているので、それは片道書簡的なトリビュートの集成に過ぎないのかもしれない。しかし、ル=グィンとティプトリーとは実際に手紙の往復があり、そしてティプトリーがその仮面を最初に脱ぎ捨てたのはル=グィンに対してであったのだという。

2人はともに知的な家庭のもとに生まれ、その作風がジェンダーを超越しているところも似ている。ティプトリーはゴシップの巣窟的メディアへの対処を含めてル=グィンに相談したが、ル=グィンは誠実に応答したという。SF界における最も重要な作家であるル=グィンとティプトリーにそうした交流のあったことに心が安らぐ。

当時、フェミニズムはまだその存在が成立しつつあるような時代で、ともするとそれは尖鋭で過激で攻撃性を帯びることがあった。しかしル=グィンはその頃から大人であった。攻撃に対する攻撃でなく、ウィットを持って、的確に下劣な悪意をかわすが、それには感情的な拒否反応でなく理性的な方法論が必要なのである。

アースシーの物語 (ゲド戦記) は当初3部作であり、ずっと時が経ってから後期3部作が追加された (それが開始されたのはティプトリーが亡くなって2年後であったという)。前期3部作における若きゲド、そしてテナーは一種のエリートであり、エリートゆえの高慢を持っていたという。それは作者であるル=グィンや、そしてティプトリーにも存在していた高慢さに他ならない。

テナーが名も無き者であったことは、フェミニズム成立以前の暗黒時代のメタファーであり、ブロンテ姉妹やヴァージニア・ウルフなどを通じて継続発展してきたジェンダー認識を反映させたことにあった。

しかし後期3部作において、ゲドは魔法の力を失うが、それはエリートの崩壊としてのメタファーでもあり、そうなったときのゲドや、そしてテナーは、不完全かもしれないがより深い人間性を帯びるのである。

魔法や巫女は幻想であり、自己中心的なエゴのメタファーであり、翻ってそれらは現在の電子的技術依存の世界を批判しているように私には思える。

インターネットは失敗であり、それは虚偽の再生産装置でしかなく、未来からこの時代を振り返ったとき、何の文化的痕跡をも残さない。残るのは巨大な虚無である。amazonが嫌いというル=グィンの言葉から (若島正の連載文にあり) 私はそうしたメッセージを感じ取る (ル=グィン自身は電子書籍自体を批判はしていないが)。

もっともル=グィンにしても前期3部作のとき、そうしたメッセージを包含させようと意識的に考えていたのではなかったのかもしれない。それはぼんやりとした暗喩であり、無意識に生成されたのかもしれない。しかし後期において、魔法が幻想であったこと、それはヴァーチャルであり 「真の力」 を持っていないこと、それゆえに偉大な魔法使いなど存在しないことに関してル=グィンは意識的である。魔法は男性中心世界のパワーの象徴であり、それはその後のジェンダー的認識から見ればすでに旧弊な発露であることに成り下がる。

魔法は無益なもののみに奉仕し、邪悪なものを生み出し、そして名も無きものを作り上げたのだ。巫女は傀儡に過ぎず、神秘性を煽ることは男性中心世界の方便である。都合の悪いことから目を逸らさせるために神秘が存在する。

とすれば東のさいはての島はあいかわらず神秘の国である。その島では、セクハラやパワハラがまかり通り、強欲と専横が支配し、かつてエコノミック・アニマルと呼ばれた形容は死に絶えているように見せかけながらいまだに健在であり、その名前を唱えることは揶揄とはならず羨望への言葉となる。伝説の彼方にあった黄金の国では経済のみが正義なのである。

知性の無いところに文化はなく、創造性も育たない。その結果、東のさいはての島は秩序が崩壊し腐敗が進んでいる。

ル=グィンから教えられたことは数多い。しかし信頼すべき知性は潰えてしまった。愚鈍な無知は知を食い荒らし、世界に跋扈する。無知性は常に知性を凌駕し、決して滅びることはないのである。

SFマガジン 2018年8月号 (早川書房)

速度について、あるいはワルシャワのピリス [音楽]

最初に聴いたときはよくわからなかった。

ピリスのワルシャワでのコンサート。ポーランドNIFC盤、ショパンのコンチェルト第2番である。

それはきっと小さな音量で何気なく聴いていたからなのだろう。あらためて少し音量を上げて聴き直してみたら、くぐもっていたように遠くにあったピアノがくっきりとしてきて、クリアな音楽が立ち上がった。

こんな曲だっけ? と思えるような印象がピリスにはよくある。もちろん異なった曲ではなく、その曲はその曲なのだ。ショパンはショパンであり、ショパン以外のなにものでもない。けれどそのときによって新しい音の風貌というか、いままで知らなかった音に聞こえるときがある。ときによって異なる顔を見せる曲、それが作曲家の作為によるものなのか、演奏者の意図によるものなのか、それとも聴いている私の心情によるものなのかはわからない。

音を小さくして聴いていたとき、序奏はふわっと始まったように思えたが、音量を上げるとそれはもっと毅然としていて、それは勘違いだったことがわかる。澄んだ音からショパンの風景が見えてくる。

ピアノが入って来る。明らかなピリスの音。なぜピリスの音は違うのだろうか。

第1楽章 Maestoso のピアノとオーケストラ (ウォーレン=グリーン/シンフォニア・ヴァルソヴィア) の寄り添いかたもぴったりだが、印象的なのはショパンの楽曲の構成力の古典的な堅実さだ。そのようにピリスが弾くからそれが明確に際立つのかもしれない。

だが白眉は第2楽章 Larghetto である。4’04”あたりからの、短調になって弦のざわめきの中に孤立するピアノ。黒い悲しみ。そして音は再びたおやかに明るさのなかに戻って行き、深いオケがそれを柔らかく包み込む。

第3楽章 Allegro vivace はよく知られたメロディから入って行くが、ピリスはごく丁寧にひとつひとつの音を形作る。左手の打鍵の仕方が印象的だ。木管が引き摺ったように鳴ってピアノが駆け下ってきて、再びオケと合体し、細かいパッセージは無理なく、少しも押しつけがましくなくオケの波に乗って行く。

演奏は2010年のショパン生誕200年を記念したコンサート 「ショパンと彼のヨーロッパ Chopin and His Europe」 で収録された。chopin.nifc.pl に拠れば、2010年のコンサートでは8月27日、28日、30日にアルゲリッチが、25日、29日、30日にピリスが弾き、そのアルゲリッチの第1番 (8月27日、28日)、ピリスの第2番 (8月29日) がNIFCから発売された。だからこれはペアで聴くべきものなのかもしれない。

CDの品番は038と040であり、ちなみに039はブリュッヘン/18世紀オーケストラのベートーヴェンとクルピンスキのライヴである。ブリュッヘンとアルゲリッチ、ブリュッヘンとピリスの映像もそれぞれリリースされているようだが、この時期のNIFCのラインナップはすごい。

ピリスの第2番はエラート盤、DG盤にもあるが、このNIFC盤はライヴの緊張感がより研ぎ澄まされていて、それが何か違う曲のような印象を私に与えたのだろうと思う。

近年のピリスの演奏は、音を 「確かに」 弾く。その、熟成されたというか、でも決して老練とか枯淡ではないみずみずしさが彼女の音にはずっとつきまとう。それはたとえば併録されている2014年録音のノクターン Es-dur op.9 nr2 などを聴くとはっきりとわかる。速度が遅いのだろうか。そうではない。確かさがひとつひとつの音を際立たせるのだ。それはグールドがトルコ行進曲を故意のようにゆっくりと弾いたのとはまるで別のことである。ショパンはもしかすると、私が日常的にとらえていたよりももっと重い。

fis-moll op.48 nr2 のひとつひとつの音の重なりとその響きと緻密さ。弾き飛ばさないこと。それぞれの音がなぜそこにあるのかを考えること。ピリスがそれを教えてくれる。

そして最後に収録された cis-moll のノクターン。Lento con gran espressione. これは死の曲だ、明らかに。ひとつひとつの音を噛みしめるように、そして速いパッセージは羽根のようにたちのぼる。最後の曲が終わると、いままでスタジオ録音だと思っていた静寂さの中から拍手が湧き起こる。

速いパッセージは速く弾けばよいというものではない。個々に適切な速さというものがある。そしてそれはそのときの音楽の息遣いによって変わってくるものなのであって、いつでも機械のように同じ速さである必要はないし、またスピード競争のように指が回ることが偉いわけではない。速ければ速いほど偉いという価値基準は陸上選手などのタイムを競うスポーツに限られる。そして音楽はスポーツでも格闘技でもない。それを勘違いするとそれはもはや音楽でさえなくなる。ということを私はぼんやりと考えていた。

これはごく卑近なことからの連想であるので、ピリスとは隔絶した場所でのくだらない雑念に過ぎない。

Pires and Christopher Warren-Green

Maria Joãn Pires/Chopin: Piano Concerto No.2 (NIFC)

https://www.amazon.com/Frederic-Chopin-Piano-Concerto-Nocturnes/dp/B014S607MM/

Maria Joãn Pires/Chopin: Piano Concerto No.2

Allegro vivace:

https://www.youtube.com/watch?v=8t6_StAyOeg

山尾悠子『飛ぶ孔雀』を読む [本]

この本を読みながら私が連想していたのはジョン・ディクスン・カーのことだった。カーはミステリの巨匠であり 「密室もの」 を得意とする作家である。「密室もの」 とは、誰も入れないカギのかかった部屋で殺人が起きた、どうやってそんな不可能なことが起きたのか、その謎を見事に解く探偵、というのが王道のパターンである。

しかしカーの場合、あまりにも不可能犯罪にこだわり過ぎるゆえに、提示した謎が完璧に解明されなかったり、曖昧なままに終わったりすることがある。そのようにときどき取りこぼしをしてしまうのも含めて、それがカーの魅力でもあるのだが、謎が全て解明され、伏線が全て回収されるのが本来のミステリの醍醐味である。

でも『飛ぶ孔雀』の場合はそうならない。あちこちに伏線というか、「手がかり」 のようなものが散在しているのだが、それはほとんどが何も解決されないし、思わせぶりな固有名詞は最後になっても何だったかわからない。つまりまるでカーのようなのである。だが、そうした読み方をすると流れを見失う。なぜならこれはミステリではなく幻想小説だからだ。すべては散らかったままで、どこにも収斂していかない (ように見える)。

だが、私がカーを連想したのは、もっと他の部分にあった。カーには『盲目の理髪師』(The Blind Barber, 1934) という作品があって、彼の著作の中ではあまり評価が高くないが、特徴としてファース (farce) な設定がある。ファースとは 「どたばた」 とか 「茶番」 という意味であるが、いわゆるお祭り騒ぎ的なシチュエーションであって、『盲目の理髪師』は代表的なファースの作品であるといってよい。それと同様の雰囲気が『飛ぶ孔雀』の前半部、「飛ぶ孔雀」 にも感じられる。

舞台となる大パーティは 「川中島Q庭園での夏の大寄せ」 というイヴェントであり、その喧噪の中で同時多発的に色々なことが起こるというのがファースを描こうとする作家の意図なのであるが、それが必ずしも読者にとらえきれるかどうかはわからない。なぜなら喧噪は愉悦よりも焦燥を感じさせることのほうが多いからだ。

ひとことで言ってしまえば、読みにくい小説である。それは構文が、いつものように、やや標準的な流れではないこと、加えて今回は非常に多くの体言止めがあり、それが文章にとりつきにくい印象を強くしている。しかしそうした人工的ともいえる技巧はすべて、あらかじめ意図されたものだといってよい。

あちこちに飛散する 「手がかり」 のような宝石は、多くがイミテーションであって (覆された宝石のような朝だ)、もっといえば忍者が撒いてゆく 「撒きびし」 のようなものなので、ひとつひとつにあまりかかわりあっていてはいけない。ぼんやりと読んでいくことによって、かえって全体像が見えてくるはずだ、と思う。

ネットの読書サイトに書き込まれている感想などを読むと 「よくわかりませんでしたので、もう一度読んでみたいと思います」 というようなコメントがあるが、それはリップサーヴィスであって、二度と読み返すことはないのではないかと思う。

夾雑物あるいは装飾音符が多過ぎるのだ。でもそれは 「めくらまし」 であって、多少飛ばしてでもどんどん読んでいく限り、そこにあらわれてくる印象は意外にシンプルであるはずだ。

もっとも私はそうした読み方をせず、ひとつひとつに目を留めて読んでいったので、はっきりいってへとへとである。というか、見事に作家の手玉にとられたのである。

『飛ぶ孔雀』は前半の 「I 飛ぶ孔雀」 と後半の 「II 不燃性について」 の2つに別れている。I の舞台は 「川中島Q庭園での夏の大寄せ」 が中心であり、メインの動物キャラは孔雀である。II の舞台は温湯設備を中心とした地下に広がる街 (のようなもの)、あるいは山の上にある 「頭骨ラボ」 と呼ばれる研究施設 (なのだが、そこはホテルのようでもある) であり、動物キャラは大蛇である。

動物キャラという呼び方はふざけているように思われるかもしれないが、確かにそれらは出現するけれど、実在感がなく必然性がないことにおいて、イメージ・キャラクター的な印象を持ってしまうのだ。それなのになぜ 「飛ぶ孔雀」 なのだろうか。と、このようにあらかじめ疑問を提起しておくのだが、その解法はないのだ。それがこの小説の作法だからである。

描かれているこの世界の中の最も重要な現象は、火が燃えにくいということである。

シブレ山の石切り場で事故があって、火は燃え難くなった。(p.7)

なぜ、どんな事故があったのかは説明されない。それはこの世界内における暗黙の既定事実なのである。火が燃えにくいので、調理もしにくい。だが、場所によって燃えやすい場所、燃えにくい場所が存在する。

登場人物たちはトエだったりタエだったり、あるいはミツだったりセツだったり、似た音が錯綜し印象に残りにくい。さらにはKだったりQだったりと完全に記号化され、読者が感情移入することを拒否している。Q自身も結婚式が済んでも、新妻がカエかタエかナエか思い出せない (p.133)。全ては作者のチェスの駒に過ぎない。

Kという記号から、しかし読者はカフカの登場人物をイメージするが、Qは倉橋由美子の 「スミヤキストQ」 かもしれないと漠然と思う。

KとQはかわるがわる登場するが、後半になってこの世界がパラレルワールドらしきことが明かされる。

これらの事象はすべてQの存在する側にのみ存在し、Kの側には存在し

ない。(p.219)

そして、

口辺に火傷跡のある犬のみ両側を自在に行き来するが、これも購う罪が

ある。(p.219)

世界が重なっていることは犬があらわれると男がいなくなり、男があらわれると犬がいなくなるという描写ですでに暗示されている (p.34)。

だから単純に 「シブレ山の近くにシビレ山というのがある」 (p.33) のではなくて、「事故のとき、シブレ山が左右ふたつに増え」 (p.13) たのでもわかるように、世界はパラレルなのである。

ペリット (wikiに拠れば、鳥類学における用語で、鳥が食べたもののうち、消化されずに口から吐き出されたものを指す) は特徴的なガジェットであるが、ピンセットによる解剖というミクロなものの対比として、頭骨ラボが存在する。これは一種のアナロジーで、細胞レヴェルに於ける微細な構造と、巨大な世界の構造とに奇妙な相似が存在することに似ている。

後半の 「II 不燃性について」 は、断片的ながらもややストーリー性があるが、頭骨ラボのある山の上と、公営浴場・温水プールなどの施設のある地下との空間的な対比が形成されている。

火が燃えがたいものにもかかわらず、地下は温熱によって暖かく、そして湿潤なイメージがある。石などの無機物は畸形化し、次第に成長して巨大になってゆく。

ダクト屋のセツも、カスタマイズした路面電車を動かす運転士ミツも、女性は皆、たくましい。あるいはBやネズミのように不良少女風だ (ネズミと聞くと思い出してしまうのは村上春樹だが)。Bとネズミは反目しあうが、ネズミとは喫煙常習者を指す隠語でもあり、そして喫煙者狩りの巻き添えになってネズミは死ぬ (p.148)。旧型昇降機は落ちるべきして落ちたのだ、そしてネズミと私が呼んだ子は、結局、身元も名も不明、とBらしき女は言う (p.223)。

その世界は疲弊していて、無機物を中心とした変形や隆起にさらされ、人々は皆暴力的で猜疑心にこり固まっている。

だが、ストーリーが終わりに行くにしたがって、暴力性はそのままで、叙情的で感傷に満ちた風景に傾斜してゆく。

このところしきりに眠たがる小娘はリと名のり、リツかリィかと何度聞

き直してもリッ、と舌先で弾いて丸めるように発音した。どうにも呼び

づらいまま名無しの小娘状態となっているのだったが、「あんたらダク

ト屋仲間なのかね」 床に直接陣どったひとりが厭な目つきで問いかけて

きて、Kと小娘を見比べたのちにふたつの買い物袋をじっと見つめるの

だった。(p.221)

Kとリ、Qとリツの関係性は重層していながら少し違う。ここにもパラレルワールドが見られる。煙草屋が閉店してそこから飼い犬を引き取ったBは継母から罵られるが、その後に続く籠の中で泣きわめく赤ん坊といった情景 (p.137~138) から連想するのは『不思議の国のアリス』の公爵夫人だ。

とすれば、眠りたがるリは眠りネズミなのかもしれない。

KがいてQがいるのは、トランプの王と女王を暗示しているが (そしてそれはアリスの登場人物でもある)、ではJはどこにいるのかというと孔雀 (Q-Jack) の中に隠れている。「キング、クイーンそしてジャック」 はナボコフでもある。

でもこれは夢、小娘は思うのだったが、(p.242)

とあるように小娘はアリスでもあるのだ。

いよいよ話も押し詰まる頃になって突然和風な風景が出現する。

「――さん、あたしずっと待っていたのよ」

電車の音が遠のくと声は再びひそひそと話しかけてきて、ごくごく微量

の恐怖、今は身に迫るように濃厚な夜の川の気配と中洲一体のざわめく

生活音が感じられ、退路はもはや存在しない。聞こえた声はどうもほん

の稚い少女のそれであるような――むかし夜の河原に傷み放題でぎしぎ

し軋む物干し場があって、出入り口の明るい窓障子がつねに閉じていた

が、奥にはつまりこの六畳間と台所があったのか。ようやくKは心づき、

今は呼ばれてここまで来たのだと無理なく納得されるのだった。(p.240)

この部分は演劇的ないしは映画的なイメージを喚起する。それは《泥の河》のようでもある。そしてこの描写は 「I 飛ぶ孔雀」 冒頭のシーンからの地続きである。

下流に向けてどうどうと動いていく川の気配を全身で感じながら火箸を

使っていると、いつものことだがまるで舟の艫 [とも] に座っているよ

うだと思う。中洲の最南端に細く突き出たこの場所は、少しの増水でも

真っ先に水没してしまう場所であるから、物干し場の構造は何度も濁水

に浸かった挙句の傷み放題、床板は波打ち、七輪とトエのかるい重さに

も耐え難いようだった。(p.7)

物干場の前のKとリのシーンは『銀河鉄道の夜』のパロディのように感じる。

「兄さんもいっしょに」 吹き上げる強風のなか、青く発光する四人乗りゴ

ンドラへ押し込まれながらリは懇願したが、腰の命綱で足場の手摺に固

定された係員はKを押し戻した。「駄目だね。万能のチケットが通用する

のはいつでもひとりだけだ」 (p.237)

これは最後のシーンに続く。

「上から見たわ、電飾だらけの立派な電車が連なっていく通りを」 高揚

のままに声を張って叫ぶと、「ぼくたちこれからそこへ行くんだよ」 応

じる若々しい道連れたちは誰もが踊りの足拍子。「君は特別な乗車券を

持っているんだね。一一五〇型なら、運転士が女なんだよ」 (p.242)

女運転士とはずっと不在だったミツである。そして 「万能のチケット」 「特別な乗車券」 とは『銀河鉄道の夜』のキーワードである。なぜここで『銀河鉄道の夜』が出現してくるのだろうか。銀河鉄道とは死への旅路に他ならない。

最後に先生と読者モグラの幻想の会話:

読モ 先生。読んではみたんですけれどむずかしくてよくわからなくて、読んでても眠くて眠くて。

先生 むずかしいって言ったって Finnegans Wake よりは簡単でしょ? 眠らないで Wake して読みなさい。でないとティーポットに押し込めちゃうよ。

読モ いと深くですね? えぇと、じゃ、ことらさんって何ですか。虫食い穴って異次元への穴ですよね。ことらさんが虫食い穴から出てくるんですか。空洞君っていうのもわかんないし。

先生 あなた、少しは自分の頭で考えなさいよ。そうゆうふうにすぐにSFっぽく考えるのはよくない。

読モ これって小説技法としても凝ってるし、ひょっとしてコルタサルへの挑戦って意味あいもあるんですか。136頁に 「植木鉢が転がる未舗装の地面には石蹴り遊びの図形がうっすら見える」 ってさりげなく書いてありますけど。

先生 コルタサルはシャッフルしてるだけじゃん。ジョン・ケージと同じよ。

読モ 肯定も否定もしませんね。でも幻魔団ってダサ過ぎませんか。

先生 ダサいのが時代性を現してるんじゃない。あまりナウい名前だったらおかしいでしょ。

読モ 先生、最近はナウいなんて言いません。227頁でフキエが 「あたしは混乱を招く者。あるいは災いを望む者」 って嘯くというシーンがありますが、ネルヴァルの Je suis le ténébreux のパロディですよね。

先生 あなた、フランス語で引用できるのはそこだけでしょ。

読モ われは冥き者、ってカッコいいですよね。あ、そうだ。今、思いついたんですけど。

先生 言ってみなさい。

読モ アリスっぽい雰囲気からすると、空洞君ってハンプティ・ダンプティじゃないんですか。つまりエンプティ。くだらな過ぎるダジャレですけど。だとすると双子はトゥイードルダムとトゥイードルディー。

先生 トリンドル玲奈なんて知らないわよ。

読モ 図星なんでしょ。ヒトデは海の星。彦星はアルタイル。

先生 よくわかんない。

読モ 籤は10枚と1枚で合計11枚。ってことはサッカークジなんですか。

先生 そこまでは気がつかなかった。ザブトン1枚。

読モ ザブトンありがとうございます。ついでですが先生あたし、サンダルを無くしたの。

先生 夏だからサンダルかよ。

(注:この会話はフィクションです。実在の人物とは関係ありません)

山尾悠子/飛ぶ孔雀 (文芸春秋)