〈シンクロニシティ〉― スティング [音楽]

Sting, 2014

スティングは私のなかで奇妙な位置を占めている。聴きたい曲として近づいてきたり離れてしまったりする人だ。〈Synchronicity〉を聴きながら解説を読んでいたら、The Policeはなかなかライヴ盤を作らなかったというので、そうなのかなぁと思わず疑問を感じたのだが、よく考えたらそれはポリスでなくスティングのソロなのだった。

ソロとしての1st《The Dream of the Blue Turtles》(1985) が初めて聴いたスティングで、そのアルバムをリリースした後、翌1986年に出されたのが《Bring on the Night》というライヴだった。とても良いライヴなのだけれど、ブルータートルに較べると何となく外交的過ぎるように感じて、聴くことから遠ざかってしまった。外交的というか、音そのものの総体がきらびやかで、その時代のおしゃれな感じを内包しているのはわかるのだが、きっとそういう世界に私は入れなかったのだ。

でもリュック・ベッソンの《Léon》(1994) のラストに現れる〈Shape of My Heart〉の予期せぬ歌に涙する。ささくれた心を癒やす歌であり、でも悲しさは払拭されない。《さらば青春の光 Quadrophenia》(1979) というモッズの映画を観ていたら突然スティングが出て来てびっくりしたり、そのようにして私のなかでいつも見え隠れしているのがスティングなのだ。

でも再結成したポリスでのライヴもあって、それを聴くととても胸がすくような、やっぱりこの人は聴いていていいなあと思ってしまう。単純に音としての爽快感があるし、それにもっと驚いたのは、私が過去に《Synchronicity》を初めて聴いたときによくわからなかったアンディ・サマーズの音が、瞬間的に理解できてしまったことだ。だからきっとその言葉通り、まさにシンクロニシティなのだ。

ただ、たとえば〈Russians〉とかプロコフィエフだし、曲想が沁みるし、いいところを突いてくると思いながらも、こうしたナマな歌詞ってどうなの? とも思う。ところどころカスッていきながら音楽を作っていくこと、そうしたいわゆる政治的なことにかかわることも否としない姿勢が彼にはあるように思う。それはスティングに限らず、よくあることだ。

自分の立ち位置を明確にすること、芸術至上主義に逃げないこと、それは敵を作ることでもあるが同時に強い味方を作ることでもある。

そうしていくつかの曲を聴いているうちにだんだんと気づくことがあるのだが、スティングのメロディ・ラインはいつも同じだと突然私は理解する。そう、いつだって私にとっては突然なのだ。スティングが悲しみに持って行く音はみな同じ。この言葉はもちろん、死の色は皆おなじというヴァーノン・サリヴァン名義のボリス・ヴィアンのタイトルのパロディでしかなく、そしてサリヴァンという名前から連想するのはギルバート・オサリヴァンで、そのオサリヴァンという名前はギルバートとサリヴァンという2人の通俗オペラ作家の名前からの連想であることも。そしてピナフォアがディッシュの『歌の翼に』のなかに出てくるので通俗オペラとはこういうものなのだと思う。これは一種の連想ゲームであり深い意味はない。

〈Russians〉のPVはシンプルなモノクロで、そのモノクロ感が曲の内容を暗示する。でもオーケストレーションに技巧のあるライヴもあるのでリンクしておく。

ポリスとしての東京ドームでのライヴも懐かしい曲ではあるのだが、力が衰えてしまっている過去バンドの音のようではない。ポリスのリユニオン・ツアーは2007年5月から2008年8月まで行われたが、最終日8月7日のマジソン・スクエア・ガーデンでは〈Purple Haze〉と〈Sunshine of Your Love〉がカヴァーされたとのことである。

The Police/Synchronicity (ユニバーサルミュージック)

Sting/Russians

https://www.youtube.com/watch?v=wHylQRVN2Qs

Sting/Russians (in Moscow)

https://www.youtube.com/watch?v=EiWvlpSyzbw

The Police/Synchronicity II

live 2008, Tokyo

https://www.youtube.com/watch?v=qZ9GwWY5hF4

The Police/Message in a Bottle

live 2008, Tokyo

https://www.youtube.com/watch?v=0e2CuyIG7x8

The Police/Purple Haze

Madison Square Garden 2008.8.7.

https://www.youtube.com/watch?v=ar4ngBoOT6s

ジョン・コルトレーン《The Lost Album》を聴く [音楽]

John Coltrane, London 1961 (thewire.co.ukより)

《Both Directions at Once/The Lost Album》はジョン・コルトレーンがルディ・ヴァン・ゲルダー・スタジオで1963年3月6日に録音した音源であるが、曲構成や時間などがほとんどアルバムにするように作られているのにもかかわらず、いままでまとまったアルバムとしてリリースされたことはなかった。

ジョン・コルトレーンはジャズという音楽の最盛期における、いわゆる 「ジャズの巨人」 である。だがその音楽は正統的なジャズから次第にアヴァンギャルドなフリー・ジャズへと移行し、熱狂的なファンもいたが否定的なリスナーがいたことも事実である。

彼は自分がメジャーになるにつれて、必ずしも自分の音楽をそのまま演奏できるわけではないことを知った。「私は商品なのだ」 とコルトレーンは洩らしていたという。レコード会社としての第一義はレコードが売れることである。インパルス・レコードは商品を売るために彼と他の有名なミュージシャンとのコラボレーションを企画した。それがデューク・エリントンでありジョニー・ハートマンであった。《Duke Ellington & John Coltrane》は1962年9月26日に録音され、翌1963年2月にリリース、そして《John Coltrane and Johnny Hartman》は1963年3月7日に録音され、7月末にリリースされた。つまり《The Lost Album》はハートマンとの録音の前日に同じスタジオで録音されたのである (タイトルにあらわれているように、エリントンとの場合はエリントンの名前が先であり、ハートマンとの場合はコルトレーンの名前が先であることからもその有名度の順位を知ることができる)。

しかしハートマンとのアルバムはリリースされたが、このロスト・アルバムは発売されなかった。そしてそのマスターテープはおそらく失われてしまったのである。CDのパンフレットやその他の記事を読んでいるとそのへんの事情がだんだんとわかってくる。

ではなぜこの録音が50年以上の時間を経て出て来たのだろうか。解説によればこうである。コルトレーンはセッションを録音した後で、それをレコードにするための元となるマスターテープとは別に、自分で聴くためのテープをインパルスから受け取っていた。それは7インチリールのテープで、ステレオではなくモノラルであったが、自分の演奏がどうであったかを反省を含めて聞き返したいという要望に沿ってインパルスが提供していたのである。その当時は、マスターテープにトラックダウンしたらそれで終わりで、このように別のテープをわざわざ作ることはコルトレーンに対しての特別な計らいであったはずである。

同種のテープはコルトレーンの元に何種類もあったはずだが、死後、それがどうなったのかはわからない。だがこのロスト・アルバムのテープをずっと保管していたのが彼の最初の妻であるナイーマ (Naima) であった。ナイーマはコルトレーンとの離婚後も彼が残したものを保管し、そしてナイーマの死後はその娘であるサイーダ (Syeeda) に引き継がれた。

ところがあるとき、サイーダはそのテープをオークションにかけようとした。だが、録音テープはレコード会社との契約関係でそんなに簡単に売るわけにいかず、それをどのようにするのか、現在の権利を保有しているヴァーヴ・レコードとの話し合いになった。しかし担当者の異動などによって進まず、10年の時を過ぎてやっと今回のリリースになったというのである。したがって音源はマスターテープではなく、サブで録音されていたモノラルである。だが保管状態が良かったことと、たぶん1/4インチのはずだが、モノラルだからフルトラックなので音質としては申し分ない。

その辺の事情をCDの解説で藤岡靖洋が書いているが、コルトレーンの後妻であるアリス・コルトレーンとの関係など、いろいろと込み入っていて、しかもナイーマにとって不利なことがずっと続いていたようなのである。藤岡の記述に従うのなら、アリス・コルトレーンは遺族としての権利を独り占めしていたような傾向があり、サイーダがテープを売ろうとしたのも生活に困窮していたからに他ならないのではないかと感じる。

真実がどのようなことだったのかはわからないがそれとは関係なく、また別にアリスを悪者にしようとする意図はないのだが、ひとつだけ言えるのは、コルトレーンの晩年になってから、つまりフリーフォームになってからの演奏において、アリスはコルトレーン・グループのピアノを担当していたが、その演奏で感動できる曲が私にはひとつもなかったことである (私はコルトレーンの演奏をそんなに数多く聴いているわけではないし、もちろん個々人の嗜好の差は当然あるだろうが)。

ナイーマ自身は楽器を演奏しなかったし、音楽にも明るくなかったが、コルトレーンへの愛情は終生変わらなかったのではないだろうか。コルトレーンはナイーマとの離婚後もナイーマへの曲であるバラード〈Naima〉をライヴで繰り返し演奏していた。

さて、《The Lost Album》をざっと聴いてみて言えることは、ずばり言ってしまえば、アルバムにするにはやや弱いような印象を受ける。それが結局、リリースされなかった理由なのだろう。jazzdisco.orgのセッショングラフィーによればセッション番号は枝番のあるものを含めて21あるが、おそらく同じもののダブリだと思える。つまり今回リリースされたのがその全部であり、ヴァン・ゲルダーの手帳によれば、それは3月6日の午後1時から6時の間ということになっているのだそうだ。

またたとえば〈untitled 11386〉はtake1と2、5だけでtake3と4が無いがこれは仕方のないことである。〈impressions〉は最終的に残すつもりであったと思われるCD1にはtake3が採用されているが、take1、2、4がalt takeとして残されている。クリアでよく構成されているソロであるが、その後にライヴなどで演奏されたようなアグレッシヴさはない。

このようにリリースされなかったマスターテープは後日破棄されるのが普通だったようで、プレスティッジなどのあまり裕福でないレコード会社の場合は、レコードとしてリリースされた音源であっても、マスターテープはその後廃棄されるか、あるいは上に重ねて録音され、その記録は永遠に失われてしまったのだという。それからするとサブのテープが現存していたというのは奇跡である。

ネットなどの評判を読んでみるとCD1のtr7〈Slow Blues〉の評価が高い。しかしこの曲は、コルトレーンがいろいろなアプローチを試みて吹いているような、いわばテスト曲のように聞こえるし、何度もトライして、また振り出しに戻ってやり直しているような印象を受ける。wired.jpでベン・ラトリフは 「この曲には物語がない。愛や苦悩、宗教的な喜びが直接的に表現されてはいないのだ。しかしコルトレーンは、自分自身を裏返している」 と書いている。

私は先日、カッヴァッリーニの〈Capriccios for Clarinet〉とかカルク=エラートのフルートのための〈Caprices〉といった曲を聴いていた。どちらも管楽器のための練習曲であり、技巧習得のために書かれた作品であるから物語は全くない。でもここまで吹けるのか、という管楽器の限界がわかって面白い。コルトレーンの場合、そうした練習曲と同等ではないが物語が無いということでは似ているし、アシュリー・カーンがCDの解説で引用しているラヴィ・コルトレーンの言葉 「これは、小手調べといった感じの試験的セッションじゃないかな」 に共感するのである (ラヴィ・コルトレーンはジョン・コルトレーンの次男でサックス・プレイヤー)。

だがとりあえずテープは回していたのだし、ヴァン・ゲルダー・スタジオを独占しているのだから、まるでテストだけのはずもない。やはりリリースを前提としていたのだろう。

YouTubeで〈Naima〉を検索していたら1965年のライヴを見つけた。1965年8月1日のベルギー、コンブラン=ラ=トゥール (Comblain-la-tour) での演奏である。1965年、コルトレーン・グループは7月2日にニューポート・ジャズ・フェスティヴァルに出演した後、下旬からヨーロッパに渡る。7月26日と27日はアンティーブのJuan-les-pins Jazz Festivalに、そして28日にパリのSalle Pleyelに出演、そしてその後がこの日のベルギーである。

メンバーはマッコイ・タイナー、ジミー・ギャリソン、エルヴィン・ジョーンズ。マッコイのソロも美しい。終焉に近い時期の至高のクァルテットのバラードを聴くことで、ロスト・アルバムのテープを保存していたナイーマを偲びたい。

John Coltrane/Both Directions at Once - The Lost Album (impulse)

John Coltrane Quartet/Naima

live in Belgium 1965

https://www.youtube.com/watch?v=zGt4BCfc4KE

John Coltrane/Slow Blues

Both Directions at Once - The Lost Album

https://www.youtube.com/watch?v=EH3mb3oXCpw

ジューシィ・フルーツから連想すること [音楽]

ジューシィ・ハーフ (イリア公式ブログより)

楽器店にピンクのブギーがかけてあった。何でまたジューシィが、と思ったのだが、近田春夫が38年ぶりにアルバムを出したと『レコード・コレクターズ』に書いてあって、そういうリヴァイヴァルもありなんだなぁと思ったのです。

それにさきがけてジューシィ・フルーツも今年、《BITTERSWEET》というアルバムをリリースしているとのこと。もちろんwikipediaには載っていません。ジューシィは登場した時点ですでにノスタルジックな音で、GSサウンドの一種のパロディだったから、それからさらに時間が経ってしまったらどうなんだろうと少し心配でしたが、でもそれなりに活動を再開させていたらしい。

初めてオリジナルの音を聴いたときは、「これ、ふざけてるだろ?」 という感想だったけれど、それで実際にふざけてるんだけど、でも近田春夫プロデュースだし、そしてふざけてるけど真剣でもあります。ガレージってわけでもなくて、つまり懐旧ポップスなんでしょうね。

奥野敦子は日本最古 (?) のガールズバンド GIRLS のギタリストだけれど、そのバンドの音を聴いたらさすがに……でした。ランナウェイズのパクリっぽいイメージでやってたらしい。まぁ最初はキワモノなんでしょうか。しかしガールズってグループ名は検索しにくくて困ります。

YouTubeに1983年リリースの〈そんなヒロシに騙されて〉が幾つかあって、当時のライヴ動画は画像最悪、音も合ってないけどなかなか聞かせます。シングルレコードの音源よりこのライヴのほうがGS風テイストがサマになっていて、特に間奏のギターが泣かせる。これはたぶん柴矢俊彦ですね。(違ってたら指摘してね)

そして今年発売の34年ぶりというアルバム《BITTERSWEET》の音は、トレーラーとダンス用ヴィデオっきり見つかりませんでした。ちなみにビタースウィートというタイトルから連想するのはロキシーの《Country Life》に収録されている私の偏愛曲〈Bitter-Sweet〉なので、やや微妙。でも浜崎あゆみにも〈Boys and Girls〉という曲があるしね。

ところで最初のピンクのブギーですが、知ってる人は知ってるというか、もう有名過ぎる話なので逸話ではなくなっているのだけれど、グレコでイリアモデルを作るにあたって、このマニキュアの色がいいといったら、実際にそのマニキュア (レブロンだっけ?) を何本も使って塗ってしまったという、塗装料の高いギターだったわけです。現在の生産モデルはもちろん違いますけれど、きらきらしたピンクがかわいい。

さて、ブギーといえばリヴァースネックが特徴的ですが、この、微妙にビザールな全体のシェイプとなによりもリヴァースの視覚的なアンバランスさがステキです。それから連想してしまうのがジミ・ヘンドリックスで、でも彼は右手用のギターを左手で弾いてしまったので結果としてリヴァースなので、意図したリヴァースではないのかもしれないですけれどでもイメージのビザールさは同じ。

《Electric Ladyland》のリマスター盤が発売されていますが、ジャケットにはリンダ・イーストマンの写真が使われています。バンド・メンバーと子どもたちがセントラル・パークでなごんでいる写真で、いままでの、特にセクシャルなイギリス盤とは大きく違う印象。ジミ本人はこの写真のジャケットにしたかったとのことで、それが50年経ってから実現したのだそうです。尚、リンダは翌年、ポール・マッカートニーと結婚しました。

ジミ・ヘンドリックス、やぱ、すごいよね。って、ほとんど知らないけど〈Purple Haze〉くらいは知ってます。それになによりも《Electric Ladyland》もビートルズのホワイト・アルバムも1968年っていうのがすごい。にもかかわらず今、大ヒット中のクイーンの映画と違って、ジミの伝記映画は売れなかったらしいし、そういうゴタゴタも含めて、まだまだ評価として低過ぎるような気がします。

Juicy Fruits/BITTERSWEET (ビクターエンタテインメント)

The Jimi Hendrix Experience/Electric Ladyland (LEGACY)

![ELECTRIC LADYLAND (DELUXE EDITION) [3CD+BLURAY BOX] (50TH ANNIVERSARY) ELECTRIC LADYLAND (DELUXE EDITION) [3CD+BLURAY BOX] (50TH ANNIVERSARY)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61lN6of8U8L._SL75_.jpg)

ジューシィ・フルーツ/そんなヒロシに騙されて

https://www.youtube.com/watch?v=RiXU5Mj2zDM

ジューシィ・フルーツ/ラニーニャ 情熱のエルニーニョ

https://www.youtube.com/watch?v=LeolCuv1f2I

ジューシィ・フルーツ/ラグジュアリーなおじさん

https://www.youtube.com/watch?v=po-DKiRUYhE

Roxy Music/Bitter Sweet

https://www.youtube.com/watch?v=y63ydqGAA3Y

The Jimi Hendrix Experience/Purple Haze

Live at the Atlanta Pop Festival

https://www.youtube.com/watch?v=cJunCsrhJjg

ザビーネ・リープナー《Stockhausen: Klavierstücke I-XI》 [音楽]

Sabine Liebner (2015) (nachrichten-muenchen.comより)

ザビーネ・リープナー (Sabine Liebner) は現代曲のスペシャリストであるが、最初に聴いたのはモートン・フェルドマンのWERGO盤《early piano pieces》で、それから彼女の演奏が気になっていた (そのことはすでに書いた→2013年03月19日ブログ)。リープナーの弾くフェルドマンには《For Bunita Marcus》もあるのだが、この曲の入っているCDが品切れなのかなかなか入荷しない。マルカンドレ・アムランの同曲と比較してみたかったのだが、そういう理由でとりあえずそれはパスして、今回の話題はリープナーのシュトックハウゼンである。

シュトックハウゼンのピアノ曲はKlavierstückeというタイトルの曲が〈 I 〉から〈XIX〉まで存在するが、I~XIが作曲されたのが1952~61年、XII~XIVが1979年~84年、そしてXV~XIXが1991~2003年と別れていて、IからXIまでは作曲家の初期の作品に相当する。後期の作品ほどプリペアードやシンセ系の音などを採用するように変化していて、そうした後ろのほうの作品と比較するとリープナーの弾いているI~XIはごくオーソドクスなピアノのための作品といってよい。

wikipediaを読むとさらにこの第1のグループは3つに別れていて、I~IVはfrom point to group composition (Nr.2/1952)、V~Xはvariable form (Nr.4/1954-1955/1961)、そしてXIはpolyvalent structure (Nr.7/1956) となっている。polyvalent structureというのがよくわからないのだが訳語にしてももっとわからないだろう。リープナーはこの曲のみ2つのversionを録音している。wikiには作曲年は1956年と記載されているが、CDパンフレットには 「/1961」 という表示があり、V~Xと同様、改訂があったのだと思われる。

シュトックハウゼンといっても私はほとんど知らなくて、学校の教科書に出てくるのは必ず《少年の歌》(Gesang der Jünglinge, 1955-1956) でしかない。あぁ電子音楽の人、というような理解で片付けられてしまいがちだが、結果としてそういう刷り込みの弊害は大きい。

でもこの時期のシュトックハウゼンはブーレーズ、ノーノと並ぶ存在であり、曲を聴いた印象はガチガチのオーソドクスなセリーの現代曲である。

歴史的にとらえれば、電子音楽の黎明期にはもちろん今のように製品化されて簡単に音の出るシンセサイザーなどというものはないから、どのように電子音を出すかというのがまず問題であり、技術的に非常な手間をかけているわりにはチープな音だったりする。それはそれで仕方がないのだが、逆にそれこそが電子音楽だという解釈も成り立つ。

しかし、アコースティクピアノのために書かれた作品はすでに完成されているピアノという楽器を使用しているから、音楽そのものとしては完成されているように聞こえるので、「最初はシュトックハウゼンもこんなだったのだ」 というような感慨めいたものがある。

セリーの曲は初めて聴くときは意外性を感じるのだが、ともすると皆同じように聞こえて退屈してしまうということがないわけではない。つまりどんな新規な意匠もすぐに色褪せるのである。それはどんな珍奇な衣裳もすぐに古びてゆくのに似ている。

だがリープナーの弾き方にはその退屈さがない。どれも新鮮であり、それはジャケットの色合いに似て、なんらかのカラーを帯びているが、だからといってストラヴィンスキーのようなカラフルさを連想するのは少し違う (いや、かなり違う)。

それは何のせいかというと、音ひとつひとつの粒立ちのよさであり、それは非常に考えられコントロールされているピアニズムにあるのだと思う。フォルテシモの強い打鍵であっても荒々しさや粗雑さが無く、どのように音を出すかということに関して配慮された美を持っている。これは曲構造を解釈し吟味したうえで到達した一種の余裕なのだろう。

ほとんどの曲は比較的短いが、XIの2つのversionは15’45”、14’37”と比較的長く、Xのみが44’47”と超絶的に長い。延々と無音の部分があったりするのだが、それはポリーニが弾いている動画がYouTubeにあるのでそれを見るとわかる。だがポリーニの演奏時間は約24分。リープナーの半分に近くて、現代曲というものが厳密そうに見えていながら必ずしもそうでもない一面がここにあらわれている。

そしてリープナーのフェルドマンの演奏における遅さがこのシュトックハウゼンにも踏襲されているようにも見える。なぜ遅いのか。しかしそれは近年のポゴレリッチの遅さとは異なる意味での遅さだと思うのだ。

Sabine Liebner/Stockhausen: klavierstücke I-XI (WERGO)

![カールハインツ・シュトックハウゼン : ピアノ曲 I-XI / ザビーネ・リープナー (Karlheinz Stockhausen: Klavierstucke I-XI / Sabine Liebner) [CD] [Import] [日本語帯・解説付] カールハインツ・シュトックハウゼン : ピアノ曲 I-XI / ザビーネ・リープナー (Karlheinz Stockhausen: Klavierstucke I-XI / Sabine Liebner) [CD] [Import] [日本語帯・解説付]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/613k1GZXqJL._SL75_.jpg)

Sabine Liebner/Stockhausen: Klavierstücke II, Nr.2

https://www.youtube.com/watch?v=zL7viIqfJeE

Forum Neuer Musik 2011:

DLF-Festival für zeitgenössische Musik “goes Germany”

https://www.youtube.com/watch?v=lC2z6l-EoQU

Herbert Henck/Stockhausen: Klavierstücke I

https://www.youtube.com/watch?v=-hGHH4IDHAk

Maurizio Pollini/Stockhausen: Klavierstücke X

https://www.youtube.com/watch?v=qfRlVvqBfYA

参考

Maurizio Pollini/Webern: Piano Variations op.27

https://www.youtube.com/watch?v=iJfF1THDnuY

高瀬アキ&アレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハ《So long, Eric!》 [音楽]

アレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハは先月、来日ライヴがあったのにもかかわらず行くことができなかった。しかもアルトはエヴァン・パーカーだったのに、かえすがえすも残念である。

このCDは《So long, Eric!》というタイトルで開かれたエリック・ドルフィー・トリビュート・コンサートの記録である。録音日は2014年6月19日と20日、ベルリンにおけるライヴ、発売元はスイスのIntakt Recordsである。アルバムは高瀬アキとシュリッペンバッハの連名になっていて、メンバーとしてはベルリン・コンテンポラリー・ジャズ・オーケストラのようなのだがその記載はない。選抜メンバーという意味なのだろうか。ピアノが高瀬とシュリッペンバッハであり、全部で12名のグループである。

高瀬は主にドイツで活動しているため日本ではあまり知られていないが、アヴァンギャルドなアプローチでずっと弾き続けているピアニストである。

ドルフィーの《Musical Prophet: The Expanded 1963 New York Studio Sessions》というアルバムが今月発売されたばかりだが、内容はFM盤の《Conversations》とDuglas盤《Iron Man》(その後Fresh Sound盤などで再発) という2枚のアルバムとして発売されていた内容に未発表音源をプラスしたものであり、Resonance盤の販促文によれば《Out to Lunch》に先立つ録音とのことである。

CDジャケットに描かれている幾つもの針のある時計のイラストは《Out to Lunch》のジャケットデザインを示しているし、添付されているパンフレットを開いた2ページ目には、今回の《Musical Prophet》のジャケットと同じドルフィーの照影が掲載されている。

内容が結構すごい。演奏されている曲はもちろん全てドルフィー作曲のものを高瀬とシュリッペンバッハが編曲。最初の曲こそ、ややモタッているが、だんだんと調子が出てくるとドルフィーを彷彿とさせるリード群が入れ替わりで吹きまくる。ドルフィーそっくりというわけにはいかないけれど、かなりそのテイストのあるそれぞれのソロが聴ける。

tr3からtr6までは連続して演奏されるが、tr6の〈Miss Ann〉は鋭角的なピアノソロから始まり、そしてスウィングするバンドサウンドに受け渡される。このスリリングな展開と、そしてほとんどドルフィーライクな各々のソロに笑ってしまう (笑ってはいけないのか)。

ソロが終わってトゥッティになり、入り組んだドルフィーのテーマを聴いていると、ややジャンルは違うけれど穐吉敏子のオーケストラを思い出してしまう。

アルバム最後の収録曲は〈Out to Lunch〉だが、この曲の最後にのみ観客の拍手がない。曲の終わりはプッツリと切られていて、わざとそのようにした編集にドルフィーへのオマージュと、そして悲しみが存在する。

Aki Takase and Alexander von Schlippenbach/

So long, Eric! (Intakt)

Eric Dolphy/Musical Prophet (Resonance)

![エリック・ドルフィー / ミュージカル・プロフェット : ジ・エクスパンデッド・1963 ニューヨーク・スタジオ・セッションズ [CD] [Import] [日本語帯・解説付] エリック・ドルフィー / ミュージカル・プロフェット : ジ・エクスパンデッド・1963 ニューヨーク・スタジオ・セッションズ [CD] [Import] [日本語帯・解説付]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51J6vcp8eVL._SL75_.jpg)

Aki Takase and Alexander von Schlippenbach/Miss Ann

https://www.youtube.com/watch?v=MkpDW647vkw

Aki Takase and David Murray 2016.04.30

https://www.youtube.com/watch?v=flTuINIuhuw

錦見映理子『リトルガールズ』を読む [本]

『リトルガールズ』に出てくる大崎先生のインパクトは絶大である。大崎先生は中学校の家庭科の非常勤講師で55歳。ある日、それは授業参観日なのだが、突然、ピンクのひらひらしたディオールのワンピースを着て教壇に立つ。

小太りで、地味な服しか着ていなかった彼女の変身に皆、騒然とする。あだ名をつけられ陰口を言われる。でも彼女は屈しない。いままで着たいと思っていた服を着ていなかっただけに過ぎないのだから。何を着たって勝手、何を言われても構わない、と思うのだ。

本の紹介記事で篠原かをりはこう書く。

服とブスを巡る問題は、根深い。ブスでないと許されない着こなしなん

て聞かないが、美人でないと着てはならないとされるものは多い。ピン

クだったりフリルやレースが使われていたりする可愛いものや、派手だ

ったり、露出が多いものも。逆にブスに許されているのは、黒や茶の目

立たない服である。極力自然物に擬態していろとでもいうのだろうか。

本当は法律の範囲内で 「着ている」 という事実があれば、それで十分な

はずなのに、勝手にルールを定めてそこから外れた人間は糾弾しても良

いとされている。

そう書くのは篠原自身が選んで着た服を非難されたという経験からなのである。そして篠原はこうしたメソッドを 「現代の冠位十二階」 だと指摘するが、ほどほどにとか、失礼のないようにとか、意味もなくTPOがどうとか、他人の着るものに対して似合うとか似合わないとか主観的判断でインネンをつけ、ヒエラルキーを作り上げ、それに合致しない者を排除しようとする行為、これは昔からずっと続いている陰険な差別意識に他ならない。

ところがその大崎先生に美を見出す人が出現する。それは産休になった教師のかわりにやって来た猿渡という美術の教師で、一瞬にして大崎先生に美を感じ、自分の描く絵のモデルになって欲しいと繰り返し迫るのだ。

その依頼を最初はふざけているのだろう、からかっているのだろうと斥けていた大崎先生だったが、猿渡の真剣さにだんだんと頑なさが崩れてゆく。

だがこの小説の主人公は中学一年生の沢口桃香である。桃香は杏梨と仲がよいが、やや近寄りがたい雰囲気のある浅羽小夜が気になっている。瀬波勇輝は桃香のマンションのむかいの警察官舎に住んでいて、桃香と幼なじみである。

勇輝は桃香の誕生日プレゼントを何にしようかと思って、小夜に相談する。そして手芸の得意な小夜に教えてもらいながらポーチを作るうちに手芸にハマッてしまう。

一方、絵を描くことが好きな桃香は小夜に頼んでモデルになってもらうが、小夜が桃香に対して好意以上の恋愛感情を抱いていることを知る。

桃香の母親である夕実はアパレルのセレクトショップを経営していて、不動産業をしている夫 (つまり桃香の父親) の行人とは理想的な夫婦のように見える。だが夕実には恋人がいて、桃香の父親は行人ではなく、その恋人である早瀬らしい。そして夕実の店の上客のひとりが大崎先生なのである。

やがて大崎先生は猿渡の依頼に根負けして彼の絵のモデルになるが、猿渡は学校の美術準備室にも自作のヌードの絵をたくさん陳列していて、そのうちに私はヌードにされるのではないかと危惧する。ところが猿渡にはルイ子という恋人がいて、彼女は彫刻をやっているのだが、猿渡が妙な絵を描くようになったことから彼の動向を詮索し、そのモデルが大崎先生であることをつきとめる。ルイ子は猿渡と大崎先生の関係に嫉妬するが、彼女も大崎先生の美に目覚めてモデルの取り合いとなる。

というようなストーリーなのだが、簡単にいうと3つの三角関係のようなものが成り立つ。大崎先生・猿渡・ルイ子と桃香・勇輝・小夜、そして優美・行人・早瀬の3組である。これらの関係性はちょっと見ると複雑そうなのだが、それを簡単に読者に理解できるように読ませてしまう作者の筆力が冴えている。

大崎先生は冒頭にすごいインパクトで登場して、その後、ストーリーのなかに溶け込んでしまうように見えながら最後にやはり強い印象を残してくる。生徒から 「ピンクばばあ」 とか 「エロばばあ」 と言われながら決してそうではないのだ。

小夜が桃香のことを同性愛のように思っているのとか、その2人の間に立つ勇輝が、結局サッカー部を辞めて手芸部員になってしまうあたりは、ちょっとした少女マンガ的テイストな感じがする。

芸能関係を目指している杏梨は演劇部に属していて、文化祭でチェーホフを演じるのだが、その後、それぞれの未来への道はどんどん分化して変質してゆく。つまり桃香、小夜、杏梨は三人姉妹なのだ。

だがそれぞれに皆、力強いしたくましい。大崎先生も猿渡も、暗い印象を持たれてしまう小夜も、そしてそうした人々に翻弄される主人公の桃香も、悩んだり迷ったりしながらも芯がある。小説全体はライトな感じで簡単に読めるのだけれど、芸術とはなにかという隠された問いの意味は意外に深い。

錦見映理子/リトルガールズ (筑摩書房)

原田知世《Blue Orange》 [音楽]

この前、六本木ヒルズの《カードキャプターさくら展》に行った。最も注目すべき原画はやはり印刷では再現されない部分があって、なぜマンガ家は再現不能な範囲に入り込んでいるのにそれでも描き込んでしまうのだろう? といつも思うのだけれど、でもそれがマンガというものなのかもしれない。それとCLAMPの場合、カラー原稿を見るとそのピンクとブルーの使い方に特徴があって、いわゆるペールピンクとペールブルー、少し色褪せたこれらの色がその繊細さを現しているのだがその色は印刷には再現されない。

また、さくらと、たとえば男性キャラなどの脇役とでは描き込みにものすごい違いがあって、その差が半端ではない。

ばかでかいケロちゃんがいてその前で記念写真が撮れるようになっていて、ひとりで来た来場者のために係員がいてスマホで撮ってもらえるようになっている。最近のさくらちゃんの立て看みたいなのがあって、でもさくらちゃん大きくなっちゃったからなぁと思う。永遠に5歳の園児もいるというのに。

ケロちゃんもいいけど、でもCCさくらの鍵は知世ちゃんなのだ。ちょびっツの柚姫のような暗さがなく、いつも明るくて、そして衣裳を作ることに情熱を注いでいる。

それで知世という名前からどうしても連想してしまうのは原田知世で、だがリアルタイムで私が聴いたのは2002年の《My Pieces》であり、かなり遅い。それより前に鈴木慶一プロデュースの《GARDEN》(1992) を聴いていて、それについても何度かこのブログ記事で触れたことがあるが、でも原田知世の目指していたものは、今から思うとよくわかっていなかったのかもしれない。そこで見出されたエキセントリックさが、鈴木慶一が仕掛けたものなのかそれとも原田自身からのものなのか不分明なこともあった。

今月、アナログ盤ブームに乗って3枚のアルバムが再発されたが、この3枚《clover》(1996)、《I could be free》(1997)、《Blue Orange》(1998) はトーレ・ヨハンソンの3部作であり、この時期は同じトーレ・ヨハンソンがプロデュースしたBONNIE PINKの2nd《Heaven’s Kitchen》(1997)、3rd《evil and flowers》(1998) と重なる。

尚、関係ないかもしれないがCLAMPの『CLOVER』の連載開始は1997年である。

それより前、1987年の6thアルバム《Schmatz》の最後に置かれた大貫妙子の詞によるエルザのカヴァー〈彼と彼女のソネット〉(T’en va pas) あたりが原田知世が音楽に対して自覚的になったきっかけの曲のひとつと考えてもよいのかもしれない。つまりアイドル歌謡からの脱皮である。だが当時のライヴを見ると、ショートカットの原田知世はまだずっと活発そうなキャラクターで、その後のイメージとは落差がある。〈彼と彼女のソネット〉は先に原田知世盤 (1987.07.29) が出て、大貫自身が歌った同曲の収録されている《A Slice of Life》(1987.10.05) のほうが後である。

大貫妙子も同様のアナログ盤ブームに乗って、先月には《cliché》(1982)、《SIGNIFIE》(1983)、《カイエ》(1984) が再発されている。このまま行けば全アルバムが出て来そうである。

そして《clover》リリースと同じ年に出された中谷美紀の1st《食物連鎖》(1996) でほとんどの曲を書いているのは坂本龍一であり、大貫の《cliché》に似たテイストを感じるが、その後、原田のような音楽的な発展は無かったように思う。

原田知世/clover (CRAFTMAN RECORDS)

![Clover <LP> [Analog] Clover <LP> [Analog]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41%2BwKhNBOgL._SL75_.jpg)

原田知世/I could be free (CRAFTMAN RECORDS)

![I Could Be Free <LP> [Analog] I Could Be Free <LP> [Analog]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51mIVqCd6OL._SL75_.jpg)

原田知世/Blue Orange (CRAFTMAN RECORDS)

![Blue Orange <LP> [Analog] Blue Orange <LP> [Analog]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41MjHPcIhwL._SL75_.jpg)

原田知世/彼と彼女のソネット

https://www.youtube.com/watch?v=RAB8l6msHk8&t=62s

原田知世/彼と彼女のソネット (live 1987)

https://www.youtube.com/watch?v=5Qi49lbgSss

大貫妙子/彼と彼女のソネット

https://www.youtube.com/watch?v=CSfJmlVVEl0

大貫妙子/横顔&Voce é Bossanova

https://www.youtube.com/watch?v=SXCfAUyeQwg

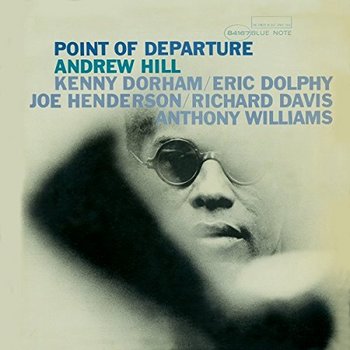

アンドリュー・ヒル《Point of Departure》 [音楽]

ブルーノートは一時期のスタンダードなジャズ・シーンを形成し牽引していたレーベルである。繰り返しリリースされている有名アルバムが多いので、聴いているような気がしているのだが、実は意外に知らなかったり、聴いていても忘れていたりする。私はマニアックなジャズ・ファンではないし、それにたとえば映画にしても超有名作品をほとんど観たことがなかったりするのだがそれと同じで、「そんなのも知らないの?」 状態だから、それを補完するためにときどき、こっそりと廉価盤を買う。と書いてしまったら、こっそりではなくなってしまうのだけれど。某有名CDショップでは抱き合わせ販売があって 「何枚買ったら何%引き」 というセールのとき、枚数合わせに廉価盤を利用するという甚だ不純な買い方なのだ。

と言い訳をだらだら書いてしまったが、今回のブルーノート盤は次のようである。

Sonny Clark/Cool Struttin’ (rec. 1958.01.05)

Herbie Hancock/Maiden Voyage (rec. 1965.03.17)

Anthony Williams/Spring (rec. 1965.08.12)

McCoy Tyner/The Real McCoy (rec. 1967.04.21)

Andrew Hill/Point of Departure (rec. 1964.03.21)

実はこの5枚とも、The Rudy Van Gelder Edition と表記されているのがミソである。

ソニー・クラークの《Cool Struttin’》はあまりにも有名で、買ったことがあるような気がするのだが、見当たらないので買ってみた。そのメロディだけでなくジャケットの写真でも有名で、というよりジャケット写真のほうが有名なのではないかと思う。そして日本だけでヒットしたアルバムでもある。このジャケットの写真をパクッた油井正一のアナログレコードがあったような記憶があるが、それも所在不明だ。

でもこのアルバムをあらためて聴いてみても、新たな感動みたいなものをほとんど感じないのは、ジャズのイディオムとしてあまりに消費され過ぎてしまったためなのだろう。ポール・チェンバースのアルコも、いかにもこの時代のムードを現していて、懐かしいと思うか鼻につくと思うのか微妙なところだ。この1年後の1959年がマイルスの《Kind of Blue》(rec. 1959.03.02&04.22) であるということと考え併せると、すでに楽想としてはノスタルジックな色合いが濃いのである。

ソニー・クラークはピアノの鍵盤のイラストをコラージュした1957年の《sonny clark》(一般的にはソニー・クラーク・トリオと呼ばれているアルバム) が一番良いと私は思っていて、冒頭曲〈Be-bop〉のつんのめった弾き方が、単に指が動き切らなかっただけなのかもしれないのだけれど、彼の特徴のように感じるし、リマスターであるよりもオルタネイト・テイクのあることが気になってしまう。

アナログレコードも国内盤では過去に東芝EMI盤 (当時) で発売されていたことがあるが、それより少し前のキングレコード盤の方が音が良かったと記憶している。残念ながらオリジナルのブルーノート盤はもちろん聴いたことがない。

ハービー・ハンコックの《Maiden Voyage》も有名盤であるが、トランペットがフレディ・ハバードに代わっただけのマイルス・クインテット (正確にいえば1964年《For & More》までのクインテット・メンバー) であるのにもかかわらず、音がハービー・ハンコックであるのが秀逸である (あたりまえだけれど)。記憶のなかにあった印象よりもずっと柔軟で、そんなに古くもなく聴きやすい。

それに対してトニー・ウィリアムスの《Spring》はドラマーがリーダーであるということの気負いで、アヴァンギャルドとはいわないけれど先鋭的なテイストがあり、新しい音をという意欲に満ちているのだが、結果としてその意欲に見える分だけ古くなってしまっているような気がする。とはいってもそれは無い物ねだりであり、彼のドラミングの斬新さは色褪せない。

マッコイ・タイナーの《The Real McCoy》は友人から借りたアナログレコードを何度も聴いた思い出がある。この5枚のCDのなかでは最も新しい録音日である。ところが実際に聴いてみると記憶というものがいかに曖昧でいい加減なものであるのかがわかって驚いてしまう。まずtr1の〈Passion Dance〉のノロさにびっくりする。もっとずっと速い曲だったと思っていたのに、私の中で刻まれていた速度感覚よりかなり遅いのだ。アルバムを通して聴いてみても、どの曲も私の中で反芻していたはずの速度より遅くて、そんなに鋭角的でなくマイルドなテイストだ。パッション・ダンスという言葉から来るイメージとはほど遠い。そして右手はすばらしく速いのだが、左手の和音が単純で物足りなさを感じてしまうのだ。

それはきっと経験値が上がったのではなく、引いた場所から聴いているからなのだ。アップ・トゥ・デイトな音楽とアーカイヴからひっぱり出された音楽とではそのフレッシュさが違う。時を経て熟成する音楽もあるが、そうでない音楽もあるのだということは、酒の熟成に似た現象として存在する。

アンドリュー・ヒルの《Point of Departure》は、この5枚の中では唯一スリリングでありヴィヴィッドである。ジャケット・デザインの記憶はあるが内容の記憶がないので、初めて聴いたように思う、

ケニー・ドーハム、エリック・ドルフィー、ジョー・ヘンダーソン、という3管編成で、その特徴が生かされた内容となっている。しかもオルタネイトが3曲もあり、しかも単なるオマケではないテイクになっている。

tr1の急速調な〈Refuge〉からして気合いが入っていて、というか力が入り過ぎかもしれない。tr2の〈New Monastery〉はミディアムだが、いかにもドルフィーのために書かれたようなエキセントリックなテーマ。だがドルフィーだけが浮き上がるようなこともなく、ジョー・ヘンダーソンのテナーがとても快調だ。その後、ベース (リチャード・デイヴィス)、ドラムス (トニー・ウィリアムス) とソロが渡り、テーマに戻ってからベースとピアノだけになって終わるのだが、あまり終わりを考えていないような唐突さがかえって新鮮だ。

tr3の〈Spectrum〉はタイトル通りにそれぞれの演奏が分光して拡散してゆくように聞こえる。ヒルのピアノはやや奇妙なラインを辿り、ドラムスが入った後まるで異なった雰囲気のテーマ。すぐにドルフィーのバスクラに引き継がれる。バスクラは悪魔の響きであり、すべてを支配してしまうが、こうした奏法を編み出したのがドルフィーである。《Bitches Brew》でベニー・モウピンが吹き始めた途端、世界がダークでブードゥーな表情に変わるように、あまりに刺激の強過ぎる音色なのかもしれない。

しかし最も惹きつけられるのはtr5の〈Dedication〉である。スローで悲哀を感じるバラード。トランペットによるテーマとそれに絡むピアノのオブリガート。さらに蛇のように見え隠れして巻き付くバスクラ。ソロになっても単純に受け渡していくのでなく、常にソロの背後に音が絡まり、光の加減で見え方のかわるテクスチャー。

出だしの濃密なテーマに絡まるドルフィーの音が蛇のような光彩を放つ。tr5がマスターテイクとして採用されたのは最初のドルフィーの鋭く切り込む音形が影響しているように思える。そしてそれはそのまま最初のソロで展開されてゆく。だがtr8も捨てがたい。

アンドリュー・ヒルの作品の中では、このアルバムはやや特異な作品なのかもしれない。しかし、曲も全て自分で書き、3管をこのようにコントロールしていることに、ジャズという音楽の再帰しない奇跡を感じる。

Kenny Dorham (R), Eric Dolphy (L)

during Andrew Hill’s Point of Departure session, March 21,1964

Andrew Hill/Point of Departure (Blue Note)

Andrew Hill/Dedication

https://www.youtube.com/watch?v=gPju93N9ZkI