フランス・ギャル《Babacar》 [音楽]

フランス・ギャル (France Gall, 1947-2018) が彼の地に旅立ってから1年が過ぎた。彼女のPhilips盤でリリースされた初期の作品はゲンズブールによって彩られた毒を秘めたボンボンであったが、その後の彼女がそうした曲を肯定していたのかそれとも否定したのか、それについての真実がどこにあるのかはよくわからない。

だが、その時期のフランス・ギャルがあまりにロリータ・アイコンであったために、どうしてもそこだけに視点が集まってしまいがちであり、それは少し違うのではないかと思っていた。それ以降の彼女がどのような軌跡をたどったのかをトレースしてみたいと思った。具体的にいえば1976年の《France Gall》以降の、ミシェル・ベルジェ (Michel Berger, 1947-1992) がプロディースしていた時代である。参照したCDは《France Gall / Intégrale des albums studio》(Warner Music France) である (尚、Comment lui direから始まるアルバム《France Gall》はwikiに拠ればsortie: 6 janvier 1976とあるが、Warner盤のパンフレットでは1975年と記されている)。

時代を追って聴いてみると、たとえば前記の《France Gall》(1976) のtr02〈Ce soir je ne dors pas〉の冒頭のコード進行はホテル・カリフォルニアのようなのだけれど、でもイーグルスの同名アルバムがリリースされたのは1976年12月なので、ちょっとした謎である (つまりこの曲のほうがイーグルスより前)。他にもフィリップス盤との声質の変化とか、いろいろ注目すべき点があるのだが、とりあえずこれ1枚といったら、まず《Babacar》(1987) だろう。

〈Papillon de nuit〉という比較的無難な曲から始まるが、タイトル曲でもある〈Babacar〉あたりからそれぞれの曲は沈潜し、そして音がとてもクリアで、しんとして存在している。音だけでなく、言葉が、歌詞のひとつひとつの発音が澄んでいて、若い頃のいわゆるベタベタした歌唱の面影がときどき過ぎるが、でも今はもっと伝えたいことがあるというような、毅然とした表情がそれぞれの曲を支配する。

ババカーというのはセネガルの子どもの名前で、セネガルに行ったとき、ギャルはその子の母親から、貧しくて育てられないから自分の子どもを預かってくれないかと懇願されたのだが、そのことをギャルはずっと気にかけていた。そしてやがて再訪し、彼女へ資金援助をしたのである。

〈Babacar〉に続く〈J’irai où tu iras〉〈Ella, elle l’a〉〈Évidemment〉〈La Chanson d’Azima〉の連なりがこのアルバムのピークである。そしてこの透明感はゲンズブール時代のきゃぴきゃぴした歌唱とは遠く無縁である。〈J’irai où tu iras〉は一種のダンス・ミュージックなのだが、ごくシンプルなシンセに伴われて執拗なルフラン、それはジレウテュイラという決め台詞によって断ち切られたような印象となって残る。

〈Ella, elle l’a〉はエラ・フィッツジェラルドへのオマージュであるが、エラエラという語呂合わせのような歌詞の繰り返しとその裏側のコーラスによって一度聴いたら忘れられない曲だ。〈J’irai où tu iras〉も〈Ella, elle l’a〉も、ルフランのしつこさギリギリの積み重ねがリスナーに幻想のように作用する。

少ししっとりとした〈Évidemment〉をはさんでから始まる〈La Chanson d’Azima〉はミディアムのシンセが刻むリズムがだんだんと広がる、そのシンプルな乾いた憂鬱が風のように悲しみの向こう側に過ぎてゆく。リズミックな〈Urgent d’attendre〉を挟んで終曲の〈C’est bon que tu sois là〉はピアノと、掠れた声のようなシンセがリスナーを〈La Chanson d’Azima〉の世界に引き戻し、その後の発展形をしめす。そして唐突にそれは終わる。そして1992年、ミシェル・ベルジェとのコラボレーションも彼の死によって終わってしまう。

1987年がどういう時代だったかを見てみると、それはトーキング・ヘッズの最後の頃 (《Naked》が1988年) であり、ブライアン・フェリーなら《Bête Noire》(1987) であり、フランスはミレーヌ・ファルメールが1stアルバム《Cendres de lune》(1986) をリリースした頃である。

YouTubeを見ていたらフランス・ギャルがリオと〈Be My Baby〉を歌っている動画を見つけた。1984年と記されているが、リオとのデュエットというのが意外で、画面もアナクロで面白い。

France Gall/Intégrale des albums studio

(Warner Music France)

France Gall/Babacar (Warner Music France)

France Gall/La chanson d'Azima

https://www.youtube.com/watch?v=fdW0rbaUroY

France Gall/C’est bon que tu sois là

https://www.youtube.com/watch?v=Zv8mam99bvU

France Gall et Lio/Be My Baby

(French TV 1984)

https://www.youtube.com/watch?v=9m3yELhPvrI

ほしおさなえ『三ノ池植物園標本室』を読む [本]

小説でも映画でもそうなのだが、最初から最後まで読み通して (見終わって)、もう一度最初に戻ると、あ、そうなのか、と気づくことがある。ここに伏線が書いてあるじゃん、とか、ここはそういう意味だったのか、とか、要するに初見の導入部のときは緊張していて理解力がまだ目覚めて無いのだ。ニブいんだよ、と言われればその通りなんですけど。

この小説の主人公は大島風里 [ふうり]、ビルの20階にある会社に勤めているが、間違えて18階でエレヴェーターを降りたらそこはもぬけのカラの広々としたフロアで、ああ疲れた、と思わずフロアに横になったら夕方まで眠ってしまう。あわてて会社に戻って、しどろもどろに言い訳したが、もう退社時間。会社は昇給もなく、賞与もなく、有給もとれなくて毎日残業、昼休みもないほど忙しく、何より雰囲気が悪くて、どんどん人が辞めてゆく。何かこれダメだ、と思ってしまって、今後のことも考えず、風里は退職届を出して、会社を辞めてしまう。これからどうしよう。

そうそう、そんな会社辞めちゃっていいんだ、と納得しながら思い入れてしまう私がいる。

文庫本のカヴァーにはとても簡単で明快な要約がある。

職場で身をすり減らし、会社を辞めた風里。散策の途中、偶然古い一軒

家を見つけ、導かれるようにそこに住むことになる。近くの三ノ池植物

園標本室でバイトをはじめ、植物の標本を作りながら苫教授と院生たち、

イラストレーターの日下さんや編集者の並木さんなど、風変わりだが温

かな人々と触れ合う中で、刺繍という自分の道を歩み出していく――。

風里の行動は、世間で言うところのドロップアウトなのだが、そんなに強い意志もなく悲愴感もない。古い家を見つけ、今住んでいるマンションより家賃が安いので、そこに引っ越すことにする。大学附属の植物園のバイトを見つけ、植物の標本づくりをするようになる。新聞紙の間に採集した植物をはさんで乾かすという、「押し花」 の要領だ。そして趣味の刺繍を再開する。

そのようにして新しい世界が広がってゆく。ほのぼのとした筆致で、これは理想郷の話なのかもしれないと思う。

でも、ほのぼのムードのままでは続かない。

それまで風里の一人称で書かれていた記述が 「4 星」 で突然変わる。語っている 「わたし」 は村上葉 [よう] という名の中学一年生。しかも時代も少し過去のことらしい。

下巻になるとひとつのセクション毎に話者が変わり、時も現在と過去とが交互に語られる。風里が思いつきで借りた古い家にまつわる歴史。そして三ノ池があって、二ノ池があるのに、なぜ一ノ池が無いのか。

下巻のカヴァーの要約は次のようになっている。

風里が暮らす古い一軒家には悲しい記憶が眠っていた。高名な書家・村

上紀重とその娘・葉、葉と恋仲になる若き天才建築家・古澤響、過去の

出来事が浮かびあがるうち、風里にも新たな試練が。風里は人々の想い

をほどき、試練を乗り越えることができるのか――。

ストーリーはミステリのようでもあり、幻想文学風にも読めたりする。だからあまり書いてしまうとファースト・インプレッションを減殺することになるかもしれないので感想だけを述べることにする。

書家と建築家とその周囲に集まる人々の葛藤。しかし書家は文字の原初形態のような、文字であって文字でないような込み入った線のつらなりを残して死んでしまう。建築家はこの世に存在できないような出入口の無い家の設計図を書いて死んでしまう。そしてその葛藤と糸のもつれは子孫に引き継がれる。

そうした才能に較べれば、風里は何も持っていないようにみえる。だがもしこれをRPGと仮定するのならば、風里は刺繍という類いまれな武具を持っていたのだ。

高名な親を持った子どもは、親の才能を乗り越えられないために絶望するが、風里はごく平凡な家庭の娘である。だが子どもの頃、何気なくはじめた風里の刺繍は地味ながら緻密で、すぐに母親の技倆を超え、母は風里に道具を揃えてくれた。そして趣味だった刺繍は見出されて次第に仕事となってゆく。

刺繍の糸は、しかしもつれた人間関係のメタファーでもあり、そして解説でも指摘されているようにDNAの構造をも示している。

人間は必ず死ぬが、DNAはずっと継続して生き延びてゆく。生物学者は 「人間とはDNAの乗り物」 であり、DNAが次々と新しい乗り物に乗り換えてゆくために人間は死ぬのだ、とまで言い切るが、そこまでシニカルに考えなくても、遺伝というシステムの中に過去の記憶が残るのだとするのならば、人間は永久に死なないのだ。

風里は 「夢見」 かもしれないと言われる。風里の親戚には、もう亡くなっているのだが珠子おばさんという 「夢見」 がいて、風里はそのことを母から聞く。そして風里の夢に珠子おばさんが現れる。とじこめられた人を救出するにはその夢を開封して、もつれた糸をほどかなくてはならない。それができるのは、糸をほどくことのできる器用な人だけなのだという。つまり風里はジェダイのような能力者なのだ。

「葉」 という名前も 「睡蓮」 という名の奇妙なかたちの椅子も、風里が最初に刺繍した 「テッセン」 のハンカチも、すべては植物であり、植物は弱いように見えて、実は強い。それはほんの数行で語られる奏の性的描写の中に克明にあらわれる。

そして、書も建築も刺繍も陶芸も、この話に描かれているすべてはアナログな手仕事で、コンピューターは介在していない (たぶん描かれている時代には、まだコンピューターによる建築設計は存在しない)。そのアナログさと潔癖さが心地よい。

古い家の佇まいや、いつもは無いはずの離れに行く道が存在するのはトトロのようだし、幻想の草原のイメージはナウシカのようであるが、そもそもジブリの設定そのものが過去の児童文学や幻想文学等に見られるステロタイプのヴァリエーションでもあるのだ。

風里の家の近くにあった井戸は一種のタイムトンネルのようでもあり、一通の空封筒が時の流れを行き来する。井戸はまた、不思議の国のアリスであり、底の水面に映る顔は井筒である。しかしそこで描かれるのは 「おいにけらしな」 「おいにけるぞや」 と呼び交わす老いの悲哀の影ではなく、少女の頃の葉によって体現される未来への若いいのちである。

そうしたメタファーとラストシーンから類推すれば、この小説の読後感は明るい。

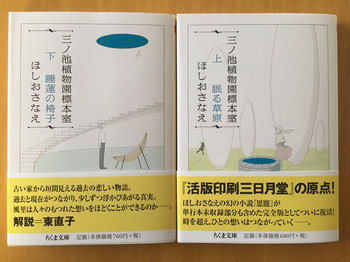

ほしおさなえ/三ノ池植物園標本室 上 (筑摩書房)

ほしおさなえ/三ノ池植物園標本室 下 (筑摩書房)

オーネット・コールマン《At the Golden Circle vol.1》を聴く [音楽]

オーネット・コールマン (Ornette Coleman, 1930-2015) の重要なライヴ・レコーディングはおそらく、タウンホール、クロイドン、そしてゴールデン・サークルだろう。これらは1962年から65年にかけてのライヴであり、彼の音楽的経歴のごく初期に属するが、彼の演奏の出発点にして転換点になったコンサートであったように思われる。

1962年12月21日、ニューヨークのタウンホールにおけるコンサートは《Town Hall, 1962》というアルバムとして残されているが、リリースされたのは1965年になってからであった。

当時のジャズ・シーンはオーネットのような斬新なアプローチに対して否定的であり、それから3年間、彼は表面的な音楽活動から遠ざかる。

1965年、映画のサウンドトラックを作る話が持ち上がり、6月15日から17日にかけて《Chappaqua Suite》としてレコーディングされたが、結果として彼の音楽は没になった。

今聴くと、タウンホールはアヴァンギャルドであるとはとても思えないし、比較的ストレートなジャズのように思えるが、そのメロディラインにはすでにオーネットの特質があらわれている。しかし、特に最後の〈The Ark〉のような長大で緩く持続するテンションの流れを聴き続けることが、当時のリスナーには難解で耐え難かったのかもしれない。

そして3年後に復活するための足掛かりとしてレコーディングしたチャパカも、再び拒否されるようなかたちとなってしまった。

しかしオーネットはあきらめない。そして、どちらかというと保守的でアヴァンギャルド性を嫌うアメリカでなく、ヨーロッパで演奏することを考えた。1965年8月29日、ロンドンのクロイドンで行われた通称クロイドン・コンサートがそれである (Fairfield Halls, Croydon, London)。その日の記録は現在《An Evening with Ornette Coleman》というタイトルでリリースされている。オーネットはそれまでの自身の楽器であるアルトサックスだけでなく、トランペットやヴァイオリンも演奏し、また現代音楽的な作曲作品の提示もあり、それは見た目のアヴァンギャルドらしさをより強く見せる効果があった。

そしてタウンホールからほぼ3年後の1965年12月3日~4日、ストックホルムのゴールデン・サークル (Gyllene Cirkeln) で行われたライヴがブルーノート盤の《At the Golden Circle》である。これらの3つのコンサートのうち、タウンホールとクロイドン、ゴールデン・サークルとの間には3年の経過があるが、核となるトリオのメンバーは同じである (David Izenzon /bass, Charles Moffett /drums)。

そしてクロイドンに較べるとやや余裕があるように感じられるのは、やはりクロイドンの後であるからかもしれないが、それだけでなく、演奏されるチューンもアヴァンギャルドではあるのだが、その音の連なりはスパルタンであり、ストレートアヘッドなジャズを連想させるような構築性を持っている。

逆にいうと、オーネットの演奏に時として現れるアプローチというか、一種のユーモアのような感触が一番感じられないのがこのゴールデン・サークルであると思う。

イントロダクションのアナウンスメントの背景に聞こえる会場のざわめきと拍手の数からすると、決して広い場所ではなく、それはビル・エヴァンスのヴィレッジ・ヴァンガードのライヴに似て、ごく限られた聴衆のなかで行われた演奏こそがこうして歴史の中に残るのかもしれないという気持ちを抱かせる。ジャズは、クラシックの巨大なオーケストラやロックのスタジアムでのコンサートとは対極の場所でこそ、その真の姿を見せるような気がする。それはちょっとした皮肉だ。

オーネットの特徴的な演奏はtr3の〈European Echoes〉のような曲調だと思うのだが、まさにスパルタンな印象を持つ最初の曲、tr2の〈Faces and Places〉がこのアルバムの白眉である。セッショングラフィによれば、この曲は12月3日と4日で合計4回のテイクがある。3日が1回、4日が3回であり、マスターテイクとなったのは4回目の1968 tk.29である。現在聴いているCDは2001年にリマスターされたThe Rudy Van Gelder Editionであるが、以前のCD (といってもあやふやな記憶でしかないのだが) よりプレゼンスが勝っているような気がする。L-chのドラムのシンバルが、叩いている音とは別にワンワンと共鳴しているのが妙に耳障りなのだが、つまりこれがライヴだと考えると納得できる。

このリマスター盤には同曲のalt takeも収録されているが、それがどのテイクなのかは明記されていない。だが、マスタートラックとなっているこの冒頭曲の出来はalt takeより格段にすぐれているので、これを最初の曲にしたのは当然なのである。

曲が終わった後の拍手がよい。「おお、やるじゃん!」 という好意的なあたたかい拍手に聞こえる。

tr5の〈Dawn〉のデヴィッド・アイゼンソンによるアルコ・ソロも秀逸だ。現代的で全く古びていない。最後のほうのフレーズをオーネットのアルトが引き取ってソロを続けるのも洒落ている。そして最後に追加されたボーナス・トラックtr8の〈Doughnuts〉はメチャメチャ普通にスウィングしている。

そしてこうしたオーネットの演奏やエリック・ドルフィーの、当初は奇矯と呼ばれていたスウィング感の中に見え隠れするのはバードの影である。

Ornette Coleman/At the Golden Circle, volume one (blue note)

Ornette Coleman/Faces and Places

https://www.youtube.com/watch?v=89CoJCdGmfY

エル=バシャの弾くバッハ《組曲集》 [音楽]

アブデル=ラーマン・エル=バシャのJ・S・バッハ《組曲集》はオクタヴィア・レコードによる日本録音であり、2018年5月8日と9日、神奈川県の相模湖交流センターにて収録された。ピアノはいつもと同じベヒシュタインである。

収録されているのはフランス風序曲 BWV831、フランス組曲第5番 BWV816、イギリス組曲第3番 BWV808、パルティータ第3番 BWV827という4曲である。

解説によればフランス風序曲というのはパルティータであり、つまりパルティータは7曲あるということになる。バルティータはBWV825~830だからBWV831は番号としても続いているし、BWV831の楽譜を見てもPartitaと書かれている。よってこのアルバムは、2つのパルティータにフランス組曲とイギリス組曲がそれぞれ1曲、サンドウィッチされたかたちになっていると見てもよい。

BWV831は8つに別れていて、順に、Ouverture, Courante, Gavotte I & II, Passepied I & II, Sarabanda, Bourrée I & II, Echo である (wikiではこの曲の解説で楽章 movement という言い方をしているが、古典派以降で使われるような楽章とは意味が異なるように思うので、私はバッハのこうした組曲に楽章という言葉を使うことを躊躇する)。

6曲のパルティータはクラヴィーア練習曲集第1巻 (1731) であり、フランス風序曲とイタリア協奏曲 BWV971がクラヴィーア練習曲集第2巻 (1735) としてまとめられた。尚、第3巻はオルガン曲集、第4巻はゴルトベルクである。

まずBWV831の〈Ouverture〉から聴き始めてみたのだが、音が……重い。ピアノの弾き方ではなくて録音が違うような気がする。中域から低域にかけて、音が厚く奥行きがあるのだ。和音が弾かれたときその特色が顕著にあらわれる。一瞬、違和感があるが、そのうちに慣れてくるとこの音がこころよくなる。すべてこの音なのかと思っていたら、フランス組曲以降は普通のバランスなのだ。これは意図したものなのだろうか。それによってフランス風序曲を際立たせて聞かせようとしているのだとしたら見事である。単にセッティングの違いなのだとしたら、なぜ違いが出ているのか理由が知りたい。

というのはエル=バシャの仏Forlane盤のベートーヴェン・ソナタ全集を聴いたとき (→2013年10月12日ブログ参照) には今回のとは逆に音が薄いように感じたのだが、そのときははっきりと書かなかった (書けなかった)。それは録音のせいかもしれないし、ホールのせいかもしれない (Forlane盤ベートーヴェンはフランスのヴィルファヴァール農場というやや特殊な場所で行われた。とはいってももちろん音響的環境は改装されて整えられているはずだが)。何か音が少し簡素というか物寂しい印象を受けたのだ。

エル=バシャは外見的にいうと最近は若い頃より痩せているように見え、風貌がなんとなく修行僧のように感じられるようになってきた。そのような外見になってから、音もやや変わってしまっているように思えたのだが、それが明瞭にわかったのがこのベートーヴェンだったのである。雑駁な聴き方でしかないのだが、エル=バシャのベートーヴェンは1回目の録音のほうが私の好みにあっているような気がする。2回目の録音は少し淡泊過ぎるか、あるいは禁欲的過ぎるのかもしれない。ただピアニズムとしては2回目のほうが優れているようにも思う。

私はエル=バシャの生演奏は2回しか聴いたことがないが、その時期はまだそんなに痩せている印象はなかったように思う (→2012年10月17日ブログ参照)。

でもそうした見方が正しいのならば、バッハは禁欲的な方向性をもって弾くのには向いている。そしてエル=バシャ自身もインタヴューではバッハが演奏の基本であるというようなことを語っている。

ではフランス風序曲はなぜ7番目のパルティータとはならず、独立した曲名を与えられることになったのだろうか。それは他の組曲――フランス組曲、イギリス組曲がそれぞれ6曲で構成されているのでそれに倣ったということだけではないと思う。イタリア協奏曲と対にしてクラヴィーア練習曲集第2巻としたのは、6つのパルティータとは明らかに違うということの表明に他ならない。

CDの楽曲解説には第2巻に収められた2曲に対して次のような説明がされている。

ともに2段鍵盤チェンバロのために書いてはいるが、そこにはフランス

様式とイタリア様式を対比させる明確な意図が現れている。即ち 「イタ

リア協奏曲」 が合奏協奏曲を念頭に置いているのに対し、「フランス風

序曲」 は、「フランス様式による序曲」 であり、序曲から始まる大規模な

管弦楽曲様式、具体的にはJ.S.バッハの4曲の 「管弦楽組曲」 の構成に沿

ったものだとされている。

一方、ja.wikiの管弦楽組曲の項では組曲というタイトルに関して次のような説明がある。

バッハはこの作品群を 「組曲」 (Suite) とは呼ばなかった。というのも、

バッハにとって組曲とはもっとも狭義の組曲、すなわちアルマンド、ク

ーラント、サラバンド、ジーグの4曲から成る組曲、ないしそれにいく

らかの舞曲を加えたものでなければならなかったからである。従ってこ

れら作品は前述の通り、「序曲に始まる作品」 というような意味で 「序曲」

(Ouvertüre) と呼ばれていたようである。これに基づき、新しいバッハ

全集では 「4つの序曲 (管弦楽組曲)」 としている。

アルマンド、クーラントといった舞曲名はバッハの時代でもすでに古典的名称であり、実際にその舞曲によってダンスをすることはなかった。あくまで曲の様式の区別化としてそのような名称を用いたのに過ぎない。そして舞曲を幾つか束ねて構成したものが組曲であるとするのならば、序曲という呼び方は少し様相を異にする。つまり序曲という名称はその後に続く曲に対する対比概念であり、舞曲のような並列性でない、階層的な構造が暗示されるからである。

6曲のパルティータはそのほとんどに舞曲名称がふられているが、それぞれの冒頭曲は舞曲伝来でない曲名がつけられていた。たとえば第4番の1曲目はOuvertureであり、つまり序曲である。だが、そういいながらもこの曲はゆったりとした前奏に続くフーガという形式、緩→急というパターンであり、それほど凝った形式ではない。第2番の1曲目、Sinfoniaの場合はGrave adagioで緩く始まり、そして8小節目からAndanteとなるが、その後、速度表示は無いけれど30小節から3/4となってフーガになる。これだと、やや構成された形式のように見える。

しかしフランス風序曲の1曲目、Ouvertureは緩くて、かつ凝った表情で物憂げに始まるが、20小節から6/8となり、いきなり精緻なフーガに突入する。この延々とうねるように続くラインは6つのパルティータとは様相が違っている。左右の手に交互に現れ、ところどころ3声になりながら、やがて崩れて変形してゆく優雅な蛇のような流れは143小節で突如止まり、ふたたびゆるやかなアルペジオとトリルの交差のなかに消えて行く。あきらかにこれはバッハの自信作で、それを冒頭に据えたのがエル=バシャの慧眼である。

3曲目のGavotteはまさに舞曲のはずなのだが、エル=バシャの弾き方は、ピアノを十分に深く鳴らし、16分音符の弾き方が軽快である。それでいて16~18小節にかけてa→c→dis→eと上がっていく個所は妙に切羽詰まっていてピアノというダイナミクスの出る楽器の特質をよく使っている。このへんのニュアンスはもっと現代の曲のようだ。バッハの原曲がチェンバロのための曲であるからといって訥々と音を切るようなピアニズムにする奏者もいるが、私はそれは採らない。その楽器と時代に合った奏法をするべきである。

6曲目のBourréeはその音構成にGavotteの影が垣間見える。そしてこの単純で単調とも思える音符にこれだけの表情を持たせることができるのはなぜなのだろうか。特にIIになってからの、16分音符の歯切れのよさが悲しみを誘う。

7曲目のGigueの32分音符で駆け上がる個所、そして終曲のEchoの和音で刻んで上がっていくフォルテとピアノの交互のダイナミクス。6~8曲目の連鎖はスリルがあって、そのなかにほの暗い悲しみが交錯し、とてもバロック期の作品とは思えない。でもそれでいて正統なバッハ像なのである。

フランス風序曲が終わってフランス組曲が始まるとちょっとホッとする。そのくらいフランス風序曲は緊張感があって異質な印象を持つ。それがバッハの像なのか、それともエル=バシャによってかたちづくられたバッハなのかはわからない。

BWV831_1 Ouverture

BWV831_8 Echoの最後

Abdel Rahman El Bacha/J.S.Bach suites (TRITON)

Abdel Rahman El Bacha/XX° Journées Ravel

https://www.youtube.com/watch?v=O0JVXWYxUZY

Abdel Rahman El Bacha plays albeniz

https://www.youtube.com/watch?v=OONWYbSQvi0

100分de名著『赤毛のアン』を読む [本]

Lucy Maud Montgomery, 1935 (wikipediaより)

NHK《100分de名著》という番組のテキストについて、以前、ハンナ・アーレントの回について書いたことがあるが、今回はモンゴメリの 「赤毛のアン」 である。2018年10月に放送された番組用のテキストで講師は茂木健一郎、その意外さに引かれて読んでみた。このテキストは入門用として便利なのだが、実は放送自体はまだ観たことがない。録画しておけばよいのだが、いつも忘れてしまう。

とりあげられているのはアン・シリーズの第1作『赤毛のアン』(Anne of Green Gables, 1909) である。原タイトル 「グリーンゲイブルズのアン」 がなぜ 「赤毛のアン」 になったのかはNHKの朝ドラでも説明されていたので繰り返さないが、タイトルが 「グリーンゲイブルズのアン」 だったらこんなに有名な作品にはならなかっただろう。もしも映画《アナと雪の女王》が《Frozen》のままだったら、という仮定と同じである。

茂木健一郎の『赤毛のアン』の読書遍歴が述べられているが、それを読むと彼がとても熱心にアンを読んでいたことがわかり、「意外な」 という先入観がどんどん消えて行くのが実感できる。彼が最初にアンを読んだのは小学校5年生のときだそうだが、

ある日、図書館の書棚を眺めていて、『赤毛のアン』の背表紙だけがぱ

っと輝いているように見えて、導かれるように手を伸ばしたのです。お

もしろいかおもしろくないかまだ判断できないはずなのに、読む前から

惹きつけられる本というのがたまにありますね。脳科学者としては、そ

こで神秘的な解釈はしませんが、僕にとってはそういう数少ない貴重な

本です。(p.6)

だが読んだあと、すぐに傑作だと思ったわけではない、とも書く。惹きこまれたのだけれどその理由がわからない、なぜなのかというのである。

私は茂木健一郎とは違って脳科学者ではないから、安易に神秘的な解釈をしてしまうほうなのだが、本がこちらを呼ぶことはよくある。書店で本を見ていても、視覚の隅になにか異常な微動のようなものがあって、その方向に視線を転じるとタイトルの羅列のなかにひとつだけ光っている本があるのである。しかもそいつは、かならず 「買ってくれ!」 と言うのだ。仕方がないので買うことにする。ぼんやりしているときのほうが、この呼び込みに引っかかりやすい。でも 「買ってくれ!」 という本は自分に自信のある本だろうから、そんなにハズレは無い。

茂木の解説のなかで一番面白かったのはクオリアという概念である。

それはピクニックに行ってアイスクリームを食べられるかどうか、という場面の説明なのだが、マリラの持っていた紫水晶のブローチが行方不明になり、マリラはアンを疑うのだが、アンは正直に白状すればピクニックに行けるかもしれないと思って、外に持ち出して湖に落としてしまったというウソをつく。ところがかえってマリラの怒りを買ってピクニックに行くことを禁止されてしまうのだが、実はマリラの勘違いでブローチは出てくる。そこであわててアンをピクニックに行かせるというエピソードである。

この湖で遊んでいたというアンのウソの話のなかで、また例によって 「コーデリア姫ごっこ」 という言葉が出てきて、アンはコーデリアにご執心なのだと読んでいてかなり笑ってしまうのだが (アンはマリラと初対面のとき、名前を聞かれて、コーデリアと呼んで欲しいというのだ)、そんなにしてウソをついてまでピクニックに行きたいと願うのは、そこで未知の食べ物であるアイスクリームが食べられるということにあるのだ。

ピクニックにどうしても行きたい、なぜならアイスクリームが食べられるから。そのことをアンはダイアナから聞くのだが、でもアイスクリームというものがどうしてもイメージできない (当時、アイスクリームは稀少な食べ物であった)。

アンは、「どんなものかダイアナは説明しようとするんだけれど、アイ

スクリームって、どうも想像以上のものらしいわ」 とも言います。(p.54)

この、「アイスクリームを食べるということは実際に体験しなければ理解することができない」 というようなことをクオリアというのだと茂木は解説する。「人が感覚的・主観的に感じたり経験したりすることで得られる独特な〈質感〉を表す概念」 と注釈で説明されている。そして、そうしたことをアンが、さりげなく語ってしまうことが 「生きることの真実」 なのだともいうのだ。

もうひとつ、アンの思考の特質として茂木が挙げるのが、マイナスをプラスに変えてしまう転換作業の解説である。

人間の脳の働きから考えると、次のようなことが言えます。「エマージェ

ンシー (emergency)」 (=危機) から 「エマージェンス (emergence)」

(=創発) が生まれる。アンが孤児院へ逆戻りする運命だと知った時に

「コーデリアと呼んでください」 と言い出したり、リンド夫人への謝罪に

行く途中で突然うきうきし始める様子を見ると、まさにこれだと思いま

す。脳において情動反応の処理を司っているのは扁桃体ですが、好悪・

快不快といった感情は表裏一体のものなので、ちょっと見方を変えるこ

とで、マイナスの感情をプラスに変えることができるのです。(p.44)

現実に嫌なことは数多くあるけれど、それを乗り越えるための力が 「想像力」 であるというのだ。scope for imagination という言葉がアンのパワーの元であり、想像力を働かせる余地があるのならば、それを自分にとってプラスの方向へと変えられる可能性があるからだという。だがそれは幼くして全てを失ってしまったアンだったからこそできたので、とも説く。

アンの方法論と志向性は極端だが、決してあきらめないこと、常にその時点で最善の方法を模索して自分を変化させていくことは、とても単純かもしれないが、シリアスな人生の指針である。

emergencyとemergenceという対比する概念と同様な例として、passionという言葉の二重性も挙げられている。

「情熱」 と 「受難」 は、英語では同じ言葉、パッション (passion) です。

アンのギルバートに対する情熱は、最初の出会いが不幸だったという受

難によってこそ育まれたのかもしれません。(p.77)

そして茂木は、アンがマシュウとマリラに育てられることによって変わっていっただけでなく、アンが2人に対して影響を与えて、アンと同じように2人も変化していった、もっといえば成長していった、それがヒューマニズムのもとなのだという。アンはインフルエンサーであり、そしてこの小説自体は一種の教養小説 (Bildungsroman) であるとするが、この相互的影響力の指摘が最もこの小説の本質をつく部分である。

マシュウとマリラは、自分たちの役に立つように、男の子を引き取ろう

とした。ところが、マシュウの発想が転換して、自分たちがアンの役に

立つことができるのではないか、と思うようになる。これは非常に深い

ヒューマニズムだと思います。マシュウは、アンと出会うことによって、

確かに人間として成長しているのです。(p.35)

こうした茂木の解説から私が受けた印象は、その物語自体が幾らでも深く読み込めるということだけでなく、言葉 (言語) というものが持つ本来の強さについて語っているということにまで敷衍して考えることができる。アンの言葉は単純なイマジネーションの増幅作業ではないということ、そこに何らかの芯がなければそれは単なる夢物語だが、強い芯があるからこそ、どんな想像力の翼があってもそれは強風に負けないだけのパワーがあるということの示唆である。

表紙の 「夢は終わり、人生がはじまる。」 というキャッチは重い。アンが大学に行くことをあきらめてマリラと暮らすことを選ぶことを示しているのだが、つまり夢と人生は対比する概念なのだということがここに現れている。

尚、茂木の解説のなかに、古い時代のエピソードとはいえ、児童文学を juvenile と表現している説明があった。juvenileは近年、使わない言葉のように聞いていたが、そんなことはないというふうに捉えてもよいのに違いないと、少し溜飲が下がった次第である。語彙の貧困と狭窄はどの言語にも共通する問題のように思える。

100分de名著・赤毛のアン (NHK出版)

ジェフ・ベックを聴く [音楽]

Jeff Beck

ジェフ・ベックってギターは上手いと思うのだけれど、インストゥルメンタル主体だし何となく狷介って感じがするし、で結局いつまでも〈哀しみの恋人たち〉がそのイメージの主体でしかなかったんですけれど (でも哀しみの恋人たちってすごい訳だと思う。昭和の味がする。原タイトルはCause We’ve Ended As Lovers. もともとはシリータ・ライトの曲らしいんですが私は知らない)、タル・ウィルケンフェルドをバンドに入れた頃から、カドがとれたみたいになってきて、一皮むけたのかそれとも劣化しちゃったのか (なんて失礼な!)、でもギターの腕は劣化してないです。

ウィルケンフェルド (Tal Wilkenfeld, 1986-) は自身のアルバムも出しているし、YouTubeを探すと歌も歌っているのだが、ちょっとイメージと違う声で (どういうイメージなんだというツッコミは無しで)、やはりジェフ・ベック・グループ内での演奏のほうが光っているような気がする。

マジソン・スクエア・ガーデンの2013年のライヴでは、リジー・ボールのヴァイオリンにウィルケンフェルドのベースで〈Mná na hÉireann〉(Women of Ireland) を演奏しているが、オトナの曲です。この曲はアイリッシュの、一種のスタンダードで、ケイト・ブッシュが歌っているのもありますが、メロディそのものの美しさがギターとヴァイオリンというインストゥルメンタルのみで、より引き立って聞こえます。オン・リズムになってほんの少しだけベックが弾いてからヴァイオリンに引き継がれるのがシブいですね。

それとこうやって映像で見ると、ベックのストラトのアームがなぜああいうふうに曲がっているのかという疑問があったのですけれど、あぁこういうふうに使うためなんだということがわかります。

それとジェフ・ベックの映像でやはり見入ってしまうのが、2007年のロニー・スコットにおけるライヴ。これも有名なライヴなのですが、私はイモージェン・ヒープの歌〈Blanket〉に引き込まれます。日本ではそんなにアルバムが発売されていないけれど、このダークだけれど退廃とは違うのがいいです。マリアンヌ・フェイスフルっぽい感じもする。オルタナっていう解説もされているけどオルタナじゃないと思う。ともかく、きっかけとしてはベックがこのロニー・スコットに引っ張ってきて歌わせたという経緯があります。

最近作だと2017年のハリウッド・ボウルのライヴ映像がありますが、これ観ても全然劣化してないというか、ジェフ・ベックってバケモノかもしれないと思う (ますます失礼な)。Ended As Loversも相変わらず弾くけど過去へのノスタルジアではないのでインプロヴァイズはいつも違う。つまりクラプトンみたいにレイド・バックした感じがしてない。ストラトがリバースヘッドになっているのが目立ちます。やぱ、ジミヘンの影響力はすごいよね。

ということで今、実はジミヘンのことが書きたいんだけれどでも知識がなくて (つまりほとんど聴いていたことはなくて、最近マジメに聴きだしたばかりなので) まだ書けないでいるけれど、やはり音楽って 「どうしてああいう音が出てくるのかなぁ」 という意外性が究極なんだと思う。

Tal Wilkenfeld

Jeff Beck/live at Ronnie Scott’s (ワードレコーズ)

Jeff Beck/Mná na hÉireann

Madison Square Garden, 2013.04.12&13

https://www.youtube.com/watch?v=nHQSPBC4fS4

Jeff Beck featuring Imogen Heap/Blanket

https://www.youtube.com/watch?v=z79pgPn357g

jeff beck/Free Jam

hollywood bowl 2017

https://www.youtube.com/watch?v=xDcf3BMhct4

Tal Wilkenfeld/Under the Sun, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=m3VqpX3GVdo