Good morning ― 鈴木さえ子《緑の法則》を聴く [音楽]

懐かしさの法則には幾つかのルートがあり、それらはごく些細な 「しるし」 に過ぎないことが多い。たとえば何かの気配、幾つかの感触の残滓のようなもの、すべては脳のなかに残されたごく曖昧な記憶がありえない回路を辿って作用する。「しるし」 は小さなトリガーである。その関連性は不明なのだが、きっとそれはあのときのことなのだ、と鈍い直感が働く。人間に残されたごく少量の淡い動物的直感。

音楽でもそれは同じだ。好き嫌いのなかにひそやかに混じるのは、それが真実なのかそれとも偽造されたのか、どちらともしれない懐かしさや既視感 (既聴感?) であって、本来は極私的なものであり、マジョリティさとは無縁なところにある。

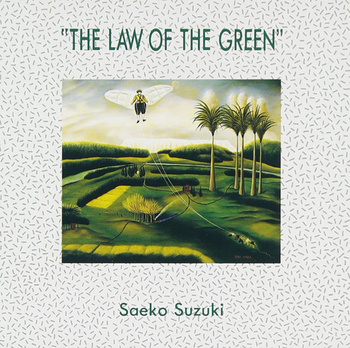

鈴木さえ子の3rdアルバム《緑の法則》(The Law of the Green, 1985) は〈夏休みが待ち遠しい〉から始まる。自転車のベルと口笛をメインにしたインストゥルメンタル。これをtr1に持ってきたこと、その空気感と軽快さに一気に引き込まれる。口笛はちょっとだけピッチをずらして厚みを加え、それにからむベルの音、軽過ぎるウォーキング・ベース。このアルバムのリリース日は7月21日と記録されているが、待ち遠しかった夏休みの最初の日だ。もしかすると人生のなかで、小学生のあの頃の夏休み以上の夏はないと思わせるそんな音だ。その曲想はルロイ・アンダーソンの〈シンコペイテッド・クロック〉のようで、何の深みもなく (これは貶しているのではない)、明るさに満ちていて屈託がない。

〈Good morning〉はイントロの4拍目に入るアクセントがいい。Good morningというつぶれたヴォイスのリフレインは、もちろんサージェント・ペパーズの〈Good Morning, Good Morning〉へのオマージュだろう。ときどき挿入されるマニアックな音、テープのリヴァースっぽいエフェクトもあるが、基本は単純でチープな音の数々のなかに流れるヘナチョコなギターもいい。最後はハウリングして終わる。鈴木慶一っぽい屈折が垣間見える。

《緑の法則》と次の4thアルバムの《スタジオ・ロマンチスト》(Studio Romantic, 1987/日本語と英語とではタイトルが微妙に異なる) ではどちらが良いのか、微妙なところだが《スタジオ・ロマンチスト》にはXTCのアンディ・パートリッジのプロデュースが加わっていることを考えても、私には《緑の法則》のライトな質感のほうが忘れられない。インストゥルメンタルに比重が高いのもその特徴をあらわしているし、それにジャケット・デザインが良い。

鈴木さえ子は桐朋でピアノを専攻しながら、ポップスではドラマー。いろいろなバンドやサポートメンバーとしてドラムを叩いていて、その頃の〈い・け・な・いルージュマジック〉という忌野清志郎+坂本龍一のユニットでの動画もあった。いかにも時代がかった映像であるのは仕方がないとして、音があまりにもスカスカで、こんなものでよかったのかと少し愕然とする。

だが、数え方にもよるだろうが鈴木さえ子のこうした志向のアルバムは4枚しかない。「ケロロ軍曹」 の大ヒット以降、彼女はそうしたフィールドでの音楽制作に移行してしまい、メインがコマーシャルになって、そのままである。80年代頃はシンセもまだ発展途上であり、そうしたなかで彼女のようなややマニアックでニッチな音楽スタイルでも存続できる余裕はあったが、次第にそうしたテリトリーは無くなっていったような気がする。

鈴木さえ子のコマーシャルな作品のなかで最も有名なのは日清食品のチキンラーメンCM 「すぐおいしい、すごくおいしい」 である。《緑の法則》の前年である1984年に作られたが、YouTubeで探した初期の音は随分斬新。南伸坊ヴァージョンのほうが穏健だ。新垣結衣の現在のCMでもいまだにバックに流れている息の長いメロディである。決めゼリフの、「買ってみて。食べなくていいから」 っていうのも、さすがアヴァンギャルドだ。

鈴木さえ子/緑の法則 (midi)

鈴木さえ子/スタジオ・ロマンチスト (midi)

鈴木さえ子/Good morning

https://www.youtube.com/watch?v=90N_c_aI4BA

鈴木さえ子/夏休みが待ち遠しい ― mon biclo

https://www.youtube.com/watch?v=FopId7bxsjM

鈴木さえ子/You're My Special

https://www.youtube.com/watch?v=ZYOeK-QT-O0

日清チキンラーメンCM (1984)

https://www.youtube.com/watch?v=JSRhAUUEIwU

日清チキンラーメンCM (1986)

https://www.youtube.com/watch?v=u2w4OGU4vls

日清チキンラーメンCM (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=LDlJ84u54mQ

アリーナ・イブラギモヴァのフランク [音楽]

Alina Ibragimova

ハイペリオンからリリースされたイブラギモヴァのフランク&ヴィエルヌのソナタ集を聴く。発売されたのは今年 (2019年02月15日) だが、録音は2018年01月11~13日・ロンドンのヘンリー・ウッド・ホールとのこと。英ハイペリオン盤だがmade in Franceと表記されている。

収録曲はイザイ〈悲劇的な詩 Poème élégiaque〉op.12、フランク〈ヴァイオリン・ソナタ〉、ヴィエルヌ〈ヴァイオリン・ソナタ〉、そしてリリ・ブーランジェ〈ヴァイオリンとピアノのための夜想曲 Nocturne pour violon et piano〉の4曲。ピアノはいつも通りのセドリック・ティベルギアンである。

無知なことにこの4曲の関連性がわからなかったのだが、フランクのソナタもヴィエルヌのソナタもヴァイオリニストであるイザイのために献呈された作品であり、そして冒頭にイザイ自身の作品を据えていることから、トータルとしてはイザイを巡るアルバムと考えてよいのだろう。ヴィエルヌはあまり知られていない作曲家であるが、そのヴィエルヌと超有名曲のフランクを並べたのにもワザがある。そして最後に小曲が収録されているリリ・ブーランジェだが、ヴィエルヌはオルガニストであり、リリがオルガンを師事したのがヴィエルヌである。そのリリの姉がナディア・ブーランジェであることは言うまでもない。

ウジェーヌ・イザイ (Eugène-Auguste Ysaÿe, 1858-1931) は高名なヴァイオリニストであると同時に難曲である無伴奏ソナタを書いたことでも知られており、その名前を冠したイザイ・コンクールが存在していたが、現在はエリザベート王妃国際音楽コンクールとなっている。彼の無伴奏はバルトークの無伴奏と同様にバッハの無伴奏ソナタ&パルティータへのリスペクトとして作られた曲である。

そしてイザイは私の最も偏愛する作曲家アンリ・ヴュータンの弟子である。これは以前にも書いたことだが、下記のようなイザイまでのヴァイオリニストの系譜 (師弟関係) が存在する。

ガエターノ・プニャーニ

(Gaetano Pugnani, 1731-1798)

↓

ジョヴァンニ・バッティスタ・ヴィオッティ

(Giovanni Battista Viotti, 1755-1824)

↓

シャルル=オーギュスト・ド・ベリオ

(Charles-Auguste de Bériot, 1802-1870)

↓

アンリ・フランソワ・ジョゼフ・ヴュータン

(Henri François Joseph Vieuxtemps, 1820-1881)

↓

ウジェーヌ=オーギュスト・イザイ

(Eugène-Auguste Ysaÿe, 1858-1931)

収録された4曲のうち、どうしてもまず聴いてしまうのがフランクのソナタである。これも以前に書いたことだが、フランクのソナタはヴァイオリン・ソナタの最高峰であるだけでなく私の中で特別な位置にある曲である。そして有名曲であるがゆえにあまりにも細部へのこだわりがあり、自分の夢見る幻想の演奏なるものが存在していて、それと合致する演奏になかなか巡り会えないでいたのだが、このイブラギモヴァはまさにその幻想の演奏が現実に再現されたのに近い。とりあえず最近聴いたCDの中で群を抜いてすぐれた演奏である。

このCDに限らず、こうして何曲かを選曲してCDに収録する行為はコンサートにおけるプログラム・ビルディングに近似していて、なぜこの選曲でこの順番なのかという説得性があるべきなのである。チゴイネルワイゼンを主体とした名曲集アルバムにもそれなりの存在理由はあるけれど、そうした選曲のアルバムにはもはや食指は動かないのである。

イブラギモヴァの場合、フランクがメインの曲ではあるが、それはイザイの目を通したフランクであり、それゆえにヴィエルヌが対等に存在しているのだと思う。そしてまたフランクもヴィエルヌもオルガニストであり、2人ともその生涯が苦難な道であったことも共通している。

フランクのソナタの第1楽章 Allegretto ben moderato の冒頭はやや弱々しく始まる。だが楽譜を見るとここはピアニシモなのでこれで正解なのだ。フランクのソナタはヴァイオリンが主導してピアノが伴奏するソナタではなく、ピアノの占める比率が大きい。ヴァイオリンと対等に渡り合う曲という点でティベルギアンには好適な曲である。ティベルギアンの弾く和音は物憂いけれど決して弛緩していない。むしろ内在する強いリズムがある。ベートーヴェンのソナタでもモーツァルトのソナタでもそうだったが、この2人の常に持続するリズムが、リズムというよりもそのテンションが、音楽を生き生きとしたものに変化させる。

ヴァイオリンの主題はフランク的な和音を弾くピアノの上を流れて行き、30小節でmolto rit.してフォルテシモになって弾き切られる。突然解決に持って行くような似非な明るさのようにも感じられるその音作りの巧妙さ。だがその明るさは虚ろな心と背中合わせで、決してこころからのものではない。初めてこの曲を聴いた子どもの頃、このメロディの響きは不安そのものだった。その不安さに戸惑った。どこに連れて行かれるのかわからないような不安。不安というよりも不安定で、日常の卑近なできごとからは決して起こらないような感情への揺さぶりがあって、だが年齢を経るにつれて、この冒頭の音に籠められたフランクの意図がわかってくる。

第2楽章 Allegro はもっと決然としていて、不安は物憂く翳るように停滞せず、どんどん疾走する。4小節目にpassionatoと書き込まれ、不安な上行するメロディが浮かび上がる。ピアノは10小節目から d →cis →c →h →b →a →gis、a →fis →fis →f →f →e とクロマティクに降りてゆき、そしてヴァイオリンに渡される。ヴァイオリンはピアノが提示したメロディをなぞり、不安感は増大する。この曲で最もスリリングな部分だ。だがやがて諦念のようなドヴォルザーク的な通俗性がチラッと幻影のようにあらわれる。

Quasi lentoで静かなピアノの和音の中、狂躁は収まり、しかしそれはぶり返す。再びlentoに。それでも心は落ちつかない。悲しみなのか怒りなのかそれともただ狂っているだけなのか。a-b-c-d/ a-b-c-d/ a-b-c-d/ a-b-cis-d という繰り返しを呼び水にしてヴァイオリンがトレモロで駆け上がり、ピアノはオクターヴの連打で駆け下りて、ジェットコースターのような起伏の末にこの楽章は終わる。

第3楽章 Recitativo-Fantasia - Ben Moderato もひそやかに始まる。不安はそのままだ。だがMolto lentoからやがてヴァイオリンが単独となり、a tempoで少し心に陽が差し始める。オブリガートのようなヴァイオリンの下を4分音符のピアノがc-h-b-a-g-ges-f-e-es-eとクロマティクに降りてゆく。ピアノの分散和音の上にあらわれる優しい表情のヴァイオリン。だがそれは影のある優しさに過ぎない。何度かの逡巡の後、molto largamente e dramatico でヴァイオリンの強い悲しみの表情が歌われる。だがそれもほんの一瞬で、ほの暗い後悔のなかに花はしおれてゆく。

終楽章 Allegretto poco mosso はこれまでの虚ろな不安感が払拭されるような明るい表情で始まる (でもずっとダークな曇り空のままだったのに、そんなに簡単に払拭なんかされないのだけれど)。ヴァイオリンとピアノは前になり後になりカノンのように晴れやかさを奏であう。だが、ひとしきりそれが終わると第3楽章の悲しみがまた顔を見せる。ほらやっぱり、と思うのだがそれは諧謔だったとでもいうように雲は飛散し、明るい青空のようにして悲しみも悩みも無理矢理に帳消しされたフィナーレとなる。

子どもの頃の私はこの第4楽章の明るさが好きで、明るさだけに浸りたくて、この楽章ばかり聴いていた記憶がある。それは聴いていたレコードが古い10インチ盤で、片面に全曲を収めることができずに、A面が第1~第3楽章、第4楽章がB面だったことにもよる。だから第1~第3楽章を経ての第4楽章なのだと悟ったのはおとなになってからのことだった。

けれど最初に書いたように、このアルバムはイザイがキーワードになっているアルバムなのである。イブラギモヴァはイザイの無伴奏をすでにリリースしているのでその演奏と、さらにはバッハの無伴奏も聴き直した上で、イザイに対するイブラギモヴァの視点がどのようであるのかを考えてみなければならない。最初のトラックに収められたイザイの濃密な〈Poème élégiaque〉を聴きながらそう思うのである。

フランク:ヴァイオリン・ソナタ 第2楽章終結部

フランク:ヴァイオリン・ソナタ 第4楽章冒頭

Alina Ibragimova/Vierne・Frank Violin Sonatas (hyperion)

Alina Ibragimova & Cédric Tiberghien/

extract from Mozart sonata for piano and violin KV379

https://www.youtube.com/watch?v=_S2vW1-WtaU

Alina Ibragimova/Jörg Widmanns: Violinkonzert

https://www.youtube.com/watch?v=tY5HAmrcB7M

Alina Ibragimova/

Bach: Preludio, Partita III für Violine solo E-dur BWV1006

https://www.youtube.com/watch?v=uawgrbrUFxQ

Alina Ibragimova/Vierne & Frank Violin Sonatas (PV)

https://www.youtube.com/watch?v=LhgbGo5AtfM

イェルク・デムスのシューベルト D960 [音楽]

Jörg Demus

シューベルトといえば《鱒》と《魔王》しか知らなかった頃、それは音楽の授業における合唱曲だったり観賞用教材だったに過ぎない曲なのだが、私は《魔王》の不穏な雰囲気が嫌いで、そもそも音楽において具体的な事物を表現するという方法にどうしても馴染めなかった。だから《動物の謝肉祭》のような曲が最も嫌いで、音楽の鑑賞曲の定番である《禿山の一夜》とか《ピーターと狼》とか、バカじゃないの、と心の中で思っているようなひねた子どもだった。

といっても、それをはっきりと意識していたほどでもなくて、ただ漠然と、具体性を帯びたものが嫌いだったのだ。《動物の謝肉祭》よりバロックのほうがずっと心に深く沁みるし、ハヤカワミステリの抽象画の表紙のほうがルノワールよりずっと心が安まる。それはもしかすると、具体的なものだらけの現実を避けておきたいという潜在意識のあらわれなのかもしれなかった。

シューベルトの960番のソナタを買ったのはほんの偶然である。その頃はまだアナログ盤が全盛で、大きな店の端のほうのあまり売れていそうも無いラックのなかに地味なジャケットがあった。イェルク・デムスがハンマーフリューゲル、いわゆるフォルテピアノで弾いたシューベルトのピアノソナタのアルバムである。その時はたぶん、フォルテピアノの音が聴きたかったというのが買う動機の主眼だったような気がする。

フォルテピアノはチェンバロ (ハープシコード) と現代のピアノの間にある楽器で、現代のピアノよりモコモコした音であり、鍵盤の反応も遅いような気がする。最初は 「何、この音?」 と思ってしまうような眠い音なのだが、だんだん慣れてくると音のなかに現代の鋭利でクリアなピアノの打鍵では表現できない何かが存在していて、その音がシューベルトにとても合うように感じたのである。

その後、普通のピアノによる960番を幾つか聴いたが、そしてそれらの演奏のほうが技巧も正確で音楽的にも優れていると思えるのだが、デムスによる最初の刷り込みが強くて、960番に関してはこのデムスの演奏が一番心に響くのだ。

だがそのレコードを聴かなくなって随分経った頃、この演奏のCDを探してみたら廃盤だったりしてどこにもない。仕方がないとあきらめていたのだが、先日、ハルモニア・ムンディのGerman Romanticsm Editionという廉価ボックスの中に入っているのを発見した。レコードはたしかBASFレーベルだったと思うのだが、そのレコードはどこにあるのかわからず確かめる術が無い。このボックスには主にシューベルトの演奏が集められた10枚組なのだが、廉価盤なので10枚でCD1枚くらいの価格でしかない。だからその中の1枚だけを目当てに買ってもそんなにダメージはないような気がしたのだ。

もしかすると違う演奏の場合もあるかもしれないと思いながらCDを聴いてみたら、記憶通りの音だった。あらためて確認できたのだが、音に関する記憶はとても強いのではないかと思う。かつて自分が聴いていた演奏かどうかが瞬時にわかるのだから。

聴いてみると、最初はやはり 「こんなにモコモコだったっけ?」 というくらいにシャープネスが無いし、ピアニズムも不安定だ。でもこの少し遠くに感じられる陰鬱さを伴う幅の狭い音が過去の記憶を溶解させる。それはドイツやオーストリアあたりの暗い森の音で、決して陽気なイタリアの空の下にさらされた音ではない。

D960に特徴的な、ポーンとひとつだけ弾かれた立ち止まる音。それは過去を確かめるために1回毎に立ち止まる音なのに違いない。それはシューベルトの構想とは関係ない。あくまで私の中で、それは過去を何回も振り返らせる色褪せた悲しみの音である。

このハルモニア・ムンディのエディション・シリーズ (というのだろうか) は廃盤になってしまったセットが多いが、内容としてとても便利なセットに思える。

このGerman Romanticsm Editionに、シューベルトの歌曲は《美しき水車小屋の娘》と《冬の旅》が入っているが、水車小屋はクリストフ・プレガルディエン、冬の旅はミヒャエル・ショッパーで、伴奏するアンデレアス・シュタイアーは両曲ともフォルテピアノを弾いている。その他の曲もほとんどがフォルテピアノを使用している。

デムスというとパウル・バドゥラ=スコダとの4手の演奏や、ジェラルド・ムーアと並ぶフィッシャー=ディースカウの伴奏者としての顔もあるが、私にとっての《冬の旅》のベストはハンス・ホッターである。それはいつだったかも定かでないのだが、偶然TVで観たコンサートの映像で、ピアノがドコウピルであったかどうかの記憶もない。

その《冬の旅》は空が暗くて陰鬱な雪が降っていた。フィッシャー=ディースカウの歌唱も、このボックスにあるショッパーの歌唱も、暗いけれどそれなりの音楽の明暗に富んでいるのだが、ホッターはそういうニュアンスではなかった。私は慄然とした。希望の絶えた死がすぐそこにある。それはシューベルトの解釈としては違うのかもしれない。でもそういうふうに歌うこともできるはずの歌なのだ。

そのことを思い出してホッターの《冬の旅》のCDを探し出して聴いてみたのだが、思い描いていたのとは何か違っていた。音楽とは繰り返しの効かないものであり、極端にいえばそのコンサートそのものを録音したとしても、それを再生すると異なって聞こえることさえある。音楽は、ときに大雑把であったり、ときにはとても繊細であったりする。それは時の魔法だ。

German Romanticsm Edition (deutsche harmonia mundi)

Paul Badura-Skoda/Schubert: Piano Sonata No.21 D.960

https://www.youtube.com/watch?v=cKpWO2y6oN8

音質のよいデムスの演奏が無かったのでバドゥラ=スコダをリンクした。

Hans Hotter; Gerald Moore/Schubert: Winterreise D911 (1954)

https://www.youtube.com/watch?v=H_X6WBVR1mU

1954年の録音であり、上記のホッターとは大きく異なる歌唱である。

デヴィッド・シルヴィアン《Brilliant Trees》 [音楽]

デヴィッド・シルヴィアンのベストは最初のソロである《Brilliant Trees》だと思う。もちろんアルバム毎にだんだんと音楽的な深みとかは増していくのだけれど、ロックとしてのリズムが欲しいと私は思うので、つまりある意味、いつまでもジャパンの幻影を追っているというのは確かにあるのかもしれないと思う。どんどんリズムが無くなっていってしまうのは、そうした沈潜した静謐な音楽へと行きたいのかもしれないのだがリスナーにとっては少ししんどい。

近年のアナログ盤復活に乗ったのか、アナログが再発されている。今回のはソロになってからの最初の4枚、つまり《Brilliant Trees》(1984)、《Archemy》(1985)、《Gone to Earth》(1986)、《Secrets of the Beehive》(1987) である。これら4枚は1年に1枚という規則的なインターヴァルでリリースされたが、以降はソロでない作品が続くため、この最初の4枚をアナログで再発するということには一定の意義がある。つまり比較的ロックな作品であるということにおいて。

ところが《Secrets of the Beehive》以外はジャケット・デザインがオリジナルではない。《Brilliant Trees》は黄色地の中央にワクをとったポートレイトだったのが、今回はポートレイトのみが拡大されているのでそれだとわかるが、《Archemy》と《Gone to Earth》は新たに起こされたデザインである。こういうのってどうなのだろうか (尚、《Secrets of the Beehive》もロゴの位置などがオリジナルとは微妙に異なる)。

また《Secrets of the Beehive》のボーナス・トラックは最初のリリース時は〈Forbidden Colours〉だったが、CDがリマスターされたとき〈Promise〉に差し替えられた。今回のアナログ盤もこのリマスター盤を踏襲していて〈Promise〉である。〈Forbidden Colours〉とは大島渚の映画《戦場のメリークリスマス》(1983) のテーマ曲のヴォーカル・ヴァージョンである。

昨年は、ジャパンで最もポピュラーなアルバム《Gentlemen Take Polaroids》と《Tin Drum》もアナログ盤が再発されたのだが、幸いなことにデザインはオリジナル通り。だが、それぞれ45rpm2枚組という仕様で、Mobile Fidelityかと思ってしまう。45rpmは回転数を上げることで音質を稼ごうとしているのだろうが、サーフェスノイズもせわしなくなってしまうような気がしてあまり好きではないのだ。

ただ、どちらにせよ一定の需要が見込まれるからこうしたアナログ再発がされているのだろう。オリジナルがアナログ盤で出されたアルバムは、LPジャケットとしてのイメージが残っているので、CDで出されたものはLPのミニチュア化でしかなくて、つまり軽薄な外見のCDより、LP本来の存在感をどうしても求めてしまうのが最近の需要なのだろうと思う。それは音楽配信で良しとする感覚とは全く反対のベクトルである。そうしたアナログかデジタルかという選択は今後も続いていくのだろう。

話を戻して《Brilliant Trees》である。

話題になったのは4曲目の坂本龍一が入っている〈Red Guitar〉だが、カッコよくていかにもシルヴィアン風な音作りに懐かしさを覚えてしまうのが最初の曲〈Pulling Punches〉である。ジャパンの3rd《Quiet Life》からのシークェンス・パターンをモロに打ち出す方法論が次第にリズムを重視した方向になっていった結果が《Tin Drum》となり、その延長線上でさらに進化したのがソロ1stのこのアルバムなのではないかと思う。

〈Pulling Punches〉で一番目立つのはトランペットのマーク・アイシャムだが、この曲でギターを弾いているのはロニー・ドレイトンで、彼はビル・ラズウェルのマテリアルのアルバム《One Down》(1982) にも参加しているし、ジェイムス・ブラッド・ウルマーの《Blues Allnight》(1989) にもその名前がある。

ブラッド・ウルマーは80年代の終わり頃、LIVE INNで聴いたような記憶があるが定かでないし、あまり印象も残っていない。だがドレイトンはその系統のギタリストなのだと思えばそういう感じもする。

そして坂本龍一の1984年といえば《音楽図鑑》であり、シルヴィアンの音作りにもその影響がみられる。さらにいえば、どちらかというともう少し後の、もっとキツい音に近い。

《Secrets of the Beehive》の後、シルヴィアンにはしばらく双頭バンド的なコラボのアルバムが続く。80年代後期のホルガー・シューカイや90年代始めのロバート・フリップなど。ソロとしてのアルバムは1999年の《Dead Bees on a Cake》まで無いのだ。そして21世紀になってからは、いわゆる静寂、沈潜というような音づくりがメインとなり、それはそれで濃密な作品なのだが、やはり私はリズムが欲しいのだ。

ブロンド・レッドヘッドがシルヴィアンをフィーチャーした〈Messenger〉はそれなりに聞きやすい。下記にリンクしたのはなぜかタルコフスキーの動画になっているが、《Brilliant Trees》に収録されている〈Nostalgia〉はタルコフスキーへのオマージュとして書かれた曲である。

David Sylvian/Brilliant Trees (12inch analog/Virgin)

![Brilliant Trees -Hq- [12 inch Analog] Brilliant Trees -Hq- [12 inch Analog]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Mp1cJpZiL._SL75_.jpg)

David Sylvian/Secrets of the Beehive (12inch analog/Virgin)

![Secrets of the.. -Hq- [12 inch Analog] Secrets of the.. -Hq- [12 inch Analog]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61JTz3v-%2BdL._SL75_.jpg)

David Sylvian/Pulling Punches

https://www.youtube.com/watch?v=aD5YHfIvYxc

David Sylvian/Brilliant Trees

https://www.youtube.com/watch?v=XfhGDTTR99Y

Blonde Redhead feat. David Sylvian/The messenger

https://www.youtube.com/watch?v=y_edyyjbDKE

Japan/Nightporter & Art of Parties

(Art of Partiesのギターは土屋昌巳)

https://www.youtube.com/watch?v=uaSak_o9IEQ

アカデミー賞のアダム・ランバートとクイーン、その他 [音楽]

アカデミー賞のオープニング・アクトのクイーンをYouTubeで観た。少し時間が経ってしまったので今更、とも思ったのだが、記録として書いておくことにする。

クイーンのフレディ・マーキュリーを題材とした映画《ボヘミアン・ラプソディ》が大ヒットして、アカデミー賞にノミネートされていたこともあったのだろうが、オープニングのギミックとしては大成功で、ごく短い演奏時間であったのにもかかわらず、その音がもたらした印象は強く圧倒的であった。

クイーンといってもオリジナル・メンバーは2人しかいない。ヴォーカルはアダム・ランバートであり、彼はアメリカのオーディション番組でクイーンの歌を歌って以後、認められて何度か共演しているとのことだが、無理にフレディ・マーキュリーの真似をしているわけではなく彼なりの歌いかたをしているのに好感が持てる。日本のサマソニでのライヴ映像も観たが、それよりもさらに洗練されているし、歌唱に対する自信のようなものが窺える。

そしてランバートもそうだし、映画で主演したラミ・マレックもそうだが、どちらも風貌が似ているのか似せているのか、という面はあるにせよ、無理して似せようとはしていない。映画の出演者で一番似ていないのがラミ・マレックだなどという指摘はどうでもいいのである。同様に、ランバートが物真似をする必要はないのである。ランバートがクイーンの曲のなかに溶け込んでいることによる存在感が全てプラスに働いている。誰が歌ってもすぐれた楽曲はすぐれているし、逆にそのように普遍的であることによってオリジナル曲の価値がより高まるという構造を見ることができる。

ロック・ギタリストは立ち姿が命であり、そしてブライアン・メイの姿は美しい。立ち姿が美しければギターなんか弾けなくたって構わないというのは極端な形容過ぎるが、アカデミー賞のステージにおける彼のギターは、歌手を、そして観客を鼓舞するための増幅装置として見事に機能していた。ステージの先端まで行って観客を燃え上がらせ、それでいて十分に余裕のあるギターワークは何なのだろうか。カメラはステージと客席を交互に映し、それはアカデミー賞というすでに崩壊し始めているアメリカン・ドリームを体現させるための少し陳腐なクリシェでしかないのだが、音楽はそうした些末なヴィジョンを押し流し、会場を支配していた。まさにそれがブライアン・メイのギターなのである。

主演男優賞を獲ったラミ・マレックのスピーチや、他のアクトも観たのだけれど、オープニングのクイーンが全部持って行ってしまったような気がした。

*

4日の夜、TVで《石橋貴明のたいむとんねる》という番組を偶然観た。石橋とミッツ・マングローブのMCで 「ベストヒット洋楽」 という特集で、ゲストはグッチ裕三。昔のヒットソングを聴きながらああでもないこうでもない、と話しているのだがくだらないのだけれど面白い。

グッチ裕三によれば 「70年代からプロでやっているが、その当時、バンドというのはレコードがわりだった。だから流行っている曲は全部歌えなきゃダメ。ジャンル関係ない」 とのこと。リクエストには何でも応えられなきゃいけない。つまりジュークボックスだったんだそうである。

〈君の瞳に恋してる Can’t Take My Eyes Off You〉も1967年のフランキー・ヴァリがオリジナルだけれど、それは山下達郎のラジオでも聴いていたらわかる知識であって、やはりボーインズ・タウン・ギャングのカヴァーのほうが印象が強い。つまりUB40の〈Red Red WIne〉(1983) も元曲はニール・ダイヤモンド (1967) なのと同じ。

マドンナの〈Like a Virgin〉(1984) やベリンダ・カーライルの〈Heaven Is a Place on Earth〉(1987) もかかるけれど、やはりスティーヴィー・ワンダーの〈I Just Called to Say I Love You〉(1984) がいい。スティーヴィーのハーモニカは音が違う、だからすぐにわかる、音色も違うしフレーズも違う、とグッチ裕三は言う。まだスティーヴィーが若い頃、モータウンの大御所たちと一緒のバスに乗って、彼は若いから一番後ろの席で、でもそこでハーモニカを吹き出すとそれがすごくて、最後は皆で大合唱。それがスティーヴィーのアドリブの曲だったということで、彼はやっぱり天才! という話です。

アーハの〈Take On Me〉(1985) のリフの部分が 「原宿表参道」 って聞こえるというのがメチャすごい。知りませんでした。でもこの時期の最もすごい曲はやはりマイケル・ジャクソンの〈Thriller〉(1982) で、このPVはいまだに色褪せていないと思います。しばらくマイケルの話が続く。

クイーンの動画に対してグッチ裕三は 「フレディ・マーキュリーの真似しようと思ってオカッパのカツラかぶって歌って、結構オレ的にはイケテるかなと思ってオンエア観たら、ぴんから兄弟だった」 とか、大爆笑です。

世界的なヒットでない曲のなかにビリー・ジョエルの〈The Stranger〉(1978) が選曲されていて、意外だねという話になる。ボンジョヴィの〈Runaway〉(1984) も同様だとのこと。でも日本で最初に人気になって、だんだん広がっていったバンドっていうのがクイーンだったりチープ・トリックだったりジャパンだったりするんだから、そこまでいかない曲っていうのもありだよね。

アカデミー賞オープニング

Queen and Adam Lambert 2019 Oscar Opening Performance

https://www.youtube.com/watch?v=7X4eXbdlzq8

クイーン+アダム・ランバート/ライヴ・イン・ジャパン サマー・ソニック2014

Queen+Adam Lambert/Bohemian Rhapsody (Live at Summer Sonic 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=79EEnH_GwUc

石橋貴明のたいむとんねる

http://www.pandora.tv/view/fitting1/57252921#39151032

How deep is the ocean? ― チック・コリア《Now He Sings, Now He Sobs》 [音楽]

先月 (2019年2月) にチック・コリアの《Now He Sings, Now He Sobs》のアナログ盤が再発された。《Tones for Joan’s Bones》に続く2枚目のリーダーアルバムであり、私にとってチック・コリアといえばこれである。《Return to Forever》(俗にカモメと呼ばれる最も有名なアルバム) を繰り返し聴くことは無いが、ナウ・ヒー・シングスは思い出したように聴く。特に最初の曲〈Steps ― What Was〉を聴くとそれに付随した過去の記憶の諸々が一瞬にしてフラッシュバックする。

正確に覚えていないのだが、植草甚一はレコード評でこの曲のタイトルを 「足跡 ― それは過去のものだった」 みたいな訳をしていて、そのタイトルにはいつもワザがあるが、でもStepsが前半部で、ドラムソロ後、シンバルのストロークに重なって印象的なピアノのテーマが出てくるところからがWhat Wasだという説もある (たぶん冗談)。

それでYouTubeを探していたらオリジナルの《Now He Sings, Now He Sobs》の曲より先に、おそらく後年の再結成時の演奏を聴くことができた (→A)。コリア、ミロスラフ・ヴィトウス、ロイ・ヘインズというトリオはとてもこうした演奏に向いている。いわばナウ・ヒー・シングス・トリオということなのだろう。動画の冒頭、ピアノをプリペアドする様子はナウ・ヒー・シングスの〈The Law of Falling and Catching Up〉を連想させる。

さらに1982年のホワイトハウスでのトリオのライヴもあって (大統領はロナルド・レーガンである)、アヴァンギャルドなアプローチから、スッと〈枯葉〉に入ってさらに〈Rhythm-a-ning〉と展開してゆく演奏がカッコイイ (→B)。

ちなみに《Now He Sings, Now He Sobs》のオリジナル・トラックはこれである (→C、→D)。特にヴィトウスのベース音のユニークさが目立つ。それは上記の後年の演奏でも衰えることはなく、またアルコのときの音作りもすぐれている。コリアのインプロヴィゼーションは単にルーティンで速く弾いているのではなく、それぞれに構成がきちんとされていることがよくわかる。

でもYouTubeをサーチしていて一番驚いたのは〈Woodstock Jazz Festival〉という動画で、この動画の存在を私はいままで知らなかった。dateは1981年ニューヨークと表記されているが、クリエイティヴ・ミュージック・スタジオ創立10周年記念のコンサートとのこと (クリエイティヴ・ミュージック・スタジオはFounded by Karl Berger and Ornette Colemanとある)。パーソネルはすごいが、ロケーションはちょっとローカルでいまだにヒッピー的な雰囲気がある。

ジャック・ディジョネット、チック・コリア、パット・メセニー、アンソニー・ブラクストン、リー・コニッツ、ミロスラフ・ヴィトウスなどが演奏している。最後にジャック・ディジョネットがメンバー紹介をしているので彼が主導したコンサートなのかもしれない (→E)。

コンサート最初のほうでピアノを弾いているのがマリリン・クリスペルである。彼女は1947年生まれだからこのとき34歳。すでにフリージャズとしての特徴がよく出ている。だがそんなことよりもアンソニー・ブラクストンとチック・コリアが親密に共演していたのが驚きで、彼らはサークルというグループを作り、当時としては非常に斬新な演奏をしていたのにもかかわらず、2人は性格が合わず袂を分かったという話をずっと信じていたので、このフェスティヴァルの動画を見たら、そんなことあったっけ? というようで、ブラクストンがスキャットしているバックステージでの表情とか、いままでイメージしていたものが崩れてしまって、でもとてもよかったことには間違いない。

ブラクストンは23’44”頃から、なんと〈Impressions〉を吹いている。しかもインプロヴィゼーションはかなりオーソドクスだ。サックスとピアノのバランスもそれぞれの演奏も活気がある。その次の曲ではリー・コニッツが出て来て、その意外性にも驚く。コニッツとブラクストンの2ショットなんて、しかもコンサート最後の曲は〈All Blues〉なのだ。このメインストリーム感にもはや笑ってしまう。

そういえばサークルの《Paris Concert》のアナログ盤も一昨年再発されている。内容はたぶん同じだと思うが、最初のLPはWest Germany盤、今回のはGermany盤である。当然だけれど。

マリリン・クリスペルがブラクストンと共演したのはhatART盤の《Creative Orchestra (Köln)》(1978) が最初だが、以降のhatART盤、さらにLondon、Birmingham、Coventryという1985年のLeo盤など、ずっとコラボレーションが続いた要因にこのフェスティヴァルも一役かっているのかもしれない。

Woodstock Jazz Festival (wienerworld)

![Woodstock Jazz Festival 81 [DVD] [Import] Woodstock Jazz Festival 81 [DVD] [Import]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51lHS0OQ4sL._SL75_.jpg)

Chick Corea/Now He Sings, Now He Sobs

(ユニバーサルミュージック)

A:

Chick Corea, Miroslav Vitous, Roy Haynes/

How Deep Is the Ocean? etc.

https://www.youtube.com/watch?v=29WR8prMC7M

B:

Chick Corea, Miroslav Vitous, Roy Haynes/

at the White House 1982.12.04..

https://www.youtube.com/watch?v=8OJyVXXWwDc

C:

Chick Corea/Steps ― What Was

https://www.youtube.com/watch?v=id3QU5nJXQg

D:

Chick Corea/Now He Sings, Now He Sobs

https://www.youtube.com/watch?v=eVeGH6JC-eE

E:

Woodstock Jazz Festival

https://www.youtube.com/watch?v=2WyeEySgwps