池田エライザ〈カナリア〉 [音楽]

外に出られない毎日。でも出なければならない仕事があるから出るけどさ。しかも鬱陶しい梅雨はいつまでも明けないし、部屋はhumideなぶよぶよ状態。マスクは酸欠になりそうだし耳は痛いし、まるで拷問道具だし。ということで気晴らしに、あてもなくYouTubeで軽くJ-popを聴いていたりする。

YOASOBIの新しい曲〈たぶん〉は、なんとなくすでにルーティンワークみたいな感じがしてしまって〈夜に駆ける〉ほどのインパクトがない。こういうのってむずかしいね。〈あの夢をなぞって〉のギターソロみたいなのが私は好きです。ただ、逆にいえばすでにYOASOBIらしい特色なのかもということも言えて、オリジナリティとマンネリというのは背中合わせだ。

この前、関ジャムの特番みたいなのをたまたま観たら、椎名林檎の部分で、これって初めて観た部分とデジャヴが混じっていて、だから途中から観たのかもしれないと思いながら観ていた。椎名本人が、ネットでの評価をエゴサして意外に気にしていると語っているのに笑う。椎名ってナインスで終わるのが多いよね、と書かれて、絶対ナインスで終わらないから、とか。メジャーとマイナーを分ける音は3度で、だからそれを使わないことによるどっちつかずの感覚って、でもそれはロックの基本でもある。で試しに椎名サーチしてみたらセカンダリードミナントとか言ってるブログがあって、確かにうるさい感じはします。椎名ほどの人がエゴサなんかしなければいいのにとも思うけど。

CHECHO NO REPUBLICの砂川一黄が、これいいよといっているエフェクターが欲しくて、でもまだ注文していません。ということでチェコを聴いてみる。私は〈タイムトラベリング〉とか、こういうの好きです。チェコは軽い。この軽さがいいんだと思う。軽いけれど音に芯がある。

それで〈夜に駆ける〉と同じように、このコロナ禍の下で録りましたというかたちのTHE FIRST TAKEとかTHE HOME TAKEが幾つもあって、面白いけどやや気負いのあるのが多いような気がします。たとえば緑黄色社会の〈Shout Baby〉は前半のアカペラの部分、ちょっと息苦しい。あ、でもこれがむしろTHE FIRST TAKEのウリなのか。

たどりついたのは池田イライザです。NHKの番組からのupらしいのだが、その声のかたちづくる世界がすごいです。それとギタリスト・上田禎による相乗効果があると思う。このギターはすごいな。〈異邦人〉もいいけど、とりあえず〈カナリア〉かな。ああ、日々が砕けてゆく。

Czecho No Republic x SKY-HI/タイムトラベリング

https://www.youtube.com/watch?v=RESN17dQzvk

緑黄色社会/Shout Baby (THE FIRST TAKE)

https://www.youtube.com/watch?v=raZ22iX5J18

池田エライザ/カナリア

https://www.youtube.com/watch?v=uLDduysinXc

池田エライザ/異邦人

https://www.youtube.com/watch?v=hWgsvp3Gff8

『ポラリスが降り注ぐ夜』— 李琴峰を読む [本]

wikipediaでポラリスと入力して検索すると 「こぐま座α星」、そして 「現在の北極星」 という解説が表示される。昔だったら単に 「北極星」 だったはずだ。なぜなら、恒星は恒星なのだからずっと不動の位置にあるはずだと思っていたらそうではなくて、長い時間が経つとそれは動くからである。したがって 「2102年の前後数世紀間は北極星」 と説明されている。

だがこのタイトルにはもちろん2つの意味がある。ポラリスのもうひとつの意味は 「アメリカ海軍の潜水艦発射弾道ミサイル」 である。かつて存在したミサイルの名称だが、北極星という美しい星というビジュアルに並列して、降り注ぐミサイルというキナ臭いイメージをも喚起させる。その二重星、いや二重性がこの小説のテーマを提示している。

すでに単行本が発売されているが、私が読んだのは掲載誌 (早稲田文学2020年春号) である。よって、引用箇所はこの雑誌におけるページ数である。

李琴峰 (り・ことみ、Li Qinfeng, 1989−) は台湾生まれの作家であるが、日本語で小説を書いている。そしてこの小説は新宿2丁目にあるポラリスというレズビアン・バーを中心として描かれるレズビアンに関する小説である。レズビアンというと語弊があるかもしれない。正確にいうと、いわゆるLGBTのさまざまなかたちの変奏といってもよく、だがゲイだけはオミットされている。そうした意味からするとフェミニズム小説であるともいえる。だからレズの話だからという興味本位で読んだのなら、きっと空振りするだろう。だがそうした人にこそ読んで欲しい本でもあるのだが。

7つの章で構成されていて、それぞれに主人公が異なり視点が変わるのは、ほしおさなえの三日月堂に似たテイストがある。そうしたなかで繰り返し出てくる舞台がポラリスという2丁目の店である。そして章が7つに別れていることだが、7つとは北斗七星をあらわしていて、それが指し示す方向が北極星、すなわちポラリスという意味なのだと私は理解した。

LGBTのヴァリエーションという点から見ても、それぞれが丁寧に書き込まれていて、ジェンダーあるいはセクシュアリティに関する諸相を知ることになる。純粋にレズビアンでなければならないとして、バイセクの者を攻撃したりする行為も、その人の持っているコンプレックスからの発露であり、また極端なセクショナリズムでもあることがわかる。それはマイノリティなセクションの者同士が、相手との些細な違いにこだわって、より孤立を深めて行くという構造のメタファーでもある。

ポラリスの店主は北星夏子という名前である。彼女はずっとポラリスを営業してきて、その歴史を回想する場面がある。

早いもので、ポラリスで過ごした夜はとっくに四千を超えている。四千

もの夜の中で、一人もお客さんの来なかった夜もあれば、開店から閉店

までずっと満員だった夜もあった。記憶に全く残らないような夜もたく

さんあるが、一生忘れられないような夜も数多くあった。(p.52上)

四千の夜という言葉から連想するのは、田村隆一の詩 「四千の日と夜」 である。四千の夜はシャーラザッドの夜の4倍もの長さの時間である。しかしそれは1日1日の矮小な日々の積み重ねに過ぎない。そしてそれは宇宙の歴史からすれば須臾のことに過ぎない。

夏子の過去の回想は、かつて存在したレズビアン・バーの話から始まる。その店に通うようになったいきさつ。そして仕事を辞めてシドニーに行ったこと。そこで天文台に勤務する女性・雪奈と知り合ったこと。そしてその中にあるプラネタリウムで (そういえば三日月堂にもプラネタリウムの話があったけれど) ふたりは南のクロス (南十字星) を見る。そして雪奈は言う。「北のクロス」。南半球のシドニーでは、はくちょう座は 「冬の今しか見えない」。

「冬にしか現れない白鳥ね」 と夏子が言った。

「今は冬」 と雪奈が言った。「あなたは現れた」 (p.69下)

だが話はそうした同性の愛の話だけではない。台湾のひまわり学生運動の話。それはトランスジェンダーの蔡暁虹 (ツァイシャウホン) の人生を核として語られる。

そして、中国の天安門事件の話。それは中国人・楊欣 (ようきん) の過去。彼女はある日、中学校の教師に教室に閉じ込められ、すべての窓のカーテンを閉められ、ドアに鍵をかけられる。楊欣は教師に性的な暴行を受けるのではないかと怖れるが、彼が話してくれたのは今まで知らなかった父親の真実だった。学校の歴史の授業では出てこなかった天安門事件のことを教師から告げられる。失踪したといわれていた父親がその天安門事件でおそらく亡くなったことを知る。

こうした政治的なことがらを記述する李琴峰の筆致は冷静で明晰だ。そして十分に重い。台湾と中国。そうした歴史を経てきた国の作家らしく骨太で強い印象を残す。

その楊欣の恋人である香凛 (かりん) は、いつも楊欣に浮気を疑われている。バイセクなんて信じない、と楊欣は言う。香凛は新宿伊勢丹横にいる人生相談の男にそのことを相談する (この人物はおそらく新宿の母のパロディだ)。男の手帳に書いてあったアメリカの神学者の言葉。

——神よ、お与えください。変えられるものを変えていく勇気を。変え

られないものを受け入れる冷静さを。そしてその両者を識別する知恵を。

(p.90上)

このラインホルド・ニーバーの言葉も、有名なシモーヌ・ド・ボーヴォワールの言葉も、出典が明かされることはない。そんなの知っていて当然ということなのだろう。

私が特に強い感銘を受けたのはAセクあるいはノンセクに関する蘇雪 (スーシュエ) と野川利穂の話で、これは単なるセクシュアリティに対する無理解ということだけでなく、一般的な世間の無理解という現象にまで敷衍でき共感できる。そしてそれは小説の最後のほうで暁 (あきら) が言う 「私はほんとはパンセクかもしれないんです」 (p.110下) へとつながっていくように見える。

小説の後に続くフェミニズムに関する田中東子の短い評論のなかに次のような言葉を見つけた。

つまり、メディア文化やポピュラー文化やエンターテインメントの中に

示される今日のポピュラーフェミニズムは、ポピュラリティを得るため

に、白人中産階級の若くて美しい女性たちによる、シスジェンダー的な

異性愛を規範とする、より多数の賛同を得やすいフェミニズムにスポッ

トライトを浴びせがちであるというのだ。(p.120下)

つまり今だに南軍の旗など持ち出すようなアナクロニズムが歴史のどす黒さを語っていることと根は同じだ。そして思想というものは常に劣化するということをあらかじめ覚悟しておかなければならない。

李琴峰

李琴峰/ポラリスが降り注ぐ夜 (筑摩書房)

サンデーソングブックのジャニーズ [音楽]

ジャニーズの1stシングル・若い涙 (1964)

先日の日曜日、つまり7月12日に車の中でFMを聞いていた。番組はFM TOKYOの山下達郎・サンデーソングブック。でもこの番組、いつでも熱心に聴いているわけではなくて、たまたまその時間だったら聴くという程度で、車の中のBGMみたいなことが多い。そうはいっても山下達郎の詳しい解説にいつも感心して、知識に加えていることは確かである。

7月12日の放送も、なんとなく聞いていて、なにか古い洋楽がかかっているなぁ、でもなかなかいいじゃん、くらいにぼんやりと聞いていたのだが、山下達郎が繰り返しジャニーズジャニーズと言っているので、だんだんと引き込まれて真剣に聞き始めた。そしたら、最初はジャニーズがカヴァーした曲の元ネタの曲をかけているのだと思い込んでいたのだが、そうではなくてジャニーズそのものがレコーディングしたものの結局世の中に出なかった曲だというのである。もうびっくり。最初は信じられなかった。

この放送は前週のつづきとのことだが、その放送は聴いていないのでとても残念である。

ジャニーズというのはジャニーズ事務所、つまりジャニー喜多川がプロデュースした最初のグループで、真家ひろみ、飯野おさみ、中谷良、あおい輝彦という4人組。活動期間は1962年から1967年ということになっている。だがその後のジャニーズ事務所の興隆で、ジャニーズというとジャニーズ事務所所属の歌手・タレントの総体をさす言葉となってしまったので、間違いを避けるため、この4人グループのジャニーズを 「初代ジャニーズ」 というらしい。山下達郎も 「初代ジャニーズ」 という名称を使っていた。

というのが歴史なのであるが、その初代ジャニーズというグループがあったことは知っているけれど、彼らがどのような曲を歌っていたかということは私はほとんど知らない。

この日、オンエアされたのは1966年にサンフランシスコで録音された音源だということだが、That’s When It Happens, Tell Her I Love Her, Love’s Breakin’ Thru, You’re Near Meという4曲である。

これらはジャニーズがアメリカに進出しようとしてレコーディングされた曲であるが、結果としてアメリカ進出は諸々の理由によりできなかったのだという。音源自体も完パケの音ではなくて、ミックスダウン前の音だという曲解説もあった。もちろんレコードやCDにはなっていない。

驚くべきなのはその曲の完成度の高さである。いわゆる典型的なポップソングであるが、歌もうまいし、コーラスも美しく、バックのオーケストレーションも非常に流麗に作られていて、それでいて当時の通俗的な音とはやや違う方向性もあらわれていたように思う。そして現代でも十分に通用する音である。日本でジャニーズとしてリリースされていた歌謡曲的な楽曲とは全く異なる録音である。

ただ、こうした音源をなぜ山下達郎が持っているのかということは明らかにされなかった。山下自身がこのアメリカ進出に関してジャニー喜多川に訊いても、ジャニー喜多川はあまりそれについて語りたがらなかったようである。結果としてアメリカ進出が果たせなかったからだろう。しかし逆に見ると、ジャニー喜多川にそれについて訊いたということは、音源自体の出所はおそらくジャニーズ事務所経由ではなく、もっと別のルートからのものであったと思われる。

番組内で山下が語っているように、当時のアメリカには人種差別があり、白人でない日本人の音楽をアメリカのチャートに乗せることはかなりむずかしかったのだという。そしてそれは今でも完全に解消しているとはいえない。アメリカの音楽とか映画といったビジネスは、いまだに白人の作品優先であることは動かない。

坂本九の 「上を向いて歩こう」 がアメリカでヒットしたのはたまたまというより奇跡であり、それが一般的に通用することはなかったのだという。

これは私が繰り返し言い続けていることだが、世の中にはジャニーズと聞くと (この場合のジャニーズとは、ジャニーズ事務所に所属する歌手・タレント全体をさす)、ジャニーズはミーハーで歌がヘタだからダメ、というような脊髄反射をする人が多くいることであるが、それははっきり言って間違いである。

音楽も、それ以外の芸術も、その評価は個々にあってしかるべきであり、ひとつのマスとしてとらえて評価してしまうのは識別能力そのものに蓋をしているのと変わりない。

そして、そうしたブートレグ以前の、いままで世の中に出ていなかった音をFMで流してしまっていいのか、という危惧も少し感じたのだが、山下達郎とジャニー喜多川にはそうしたことに関しての何らかの了解事項があったのではないかと考えられる。山下はジャニー喜多川をリスペクトしているし、ジャニーもそうした山下を知っているからこそ、KinKi Kidsのデビューを任せたのだと思う。

この番組の特集はジャニー喜多川の一周忌ということでオンエアされたのだという。ジャニー喜多川はその外見が、ともすると事務所のトップらしくないオジさん、みたいに語られていたこともあったが、それはもちろんジャニー喜多川へのリスペクトの一変形であるのに過ぎない。そして今回の初代ジャニーズの未発表音源を聴いてしまうと、それを企画したジャニー喜多川という人の先見の明がわかるだけでなく、むしろその炯眼のおそろしさにたじろぐのである。

ジャニーズ1960〜70年代

https://www.youtube.com/watch?v=pooByg4RlUM

山下達郎/硝子の少年

https://www.youtube.com/watch?v=vsXo85UsWtY

山下達郎/ガラスの少年 (live)

https://www.youtube.com/watch?v=fdRrzJjvGhE

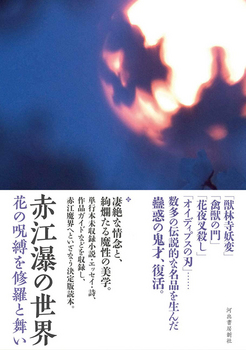

『赤江瀑の世界』を読む [本]

かつて紀田順一郎と荒俣宏が編集をしていた『幻想と怪奇』という雑誌があった。1973年から1974年頃に出版されていた雑誌で、タイトル通り幻想文学や怪奇小説を掲載していたとのことである (細かいことだが幻想小説とか怪奇文学という表現はあまり使わなくて、幻想文学・怪奇小説が一般的である。不思議だ)。かなり昔の雑誌であるので実物を見たことはない。その雑誌が復刊されたとの記事をどこかで読んで書店に出かけたら第1号と第2号が並んでいたのだが、その並びに 「え?」 と思わず目を引くタイトルの本があって、一緒に買ってきてしまった。それが『赤江瀑の世界』である。内容としては別冊文藝の作家別の特集のような印象もあるのだが、カバー装されていてやや豪華だ。赤江瀑の作品幾つかと、彼に対する評論やエッセイなどで構成されている本である。

赤江瀑って久しぶりに見た名前のような気がする。パラパラと読んでみる。山尾悠子の短いエッセイがある。まだ彼女が駆け出しの頃、赤江瀑の文庫版の解説を書いたことがあるとのこと。そして赤江瀑本人に会ったことなど。でも、それより山尾が赤江瀑との出会いとして書いている部分がある。

赤江作品との個人的な出会いは学生時代の京都の地でのこと。今はなき

京都書院イシズミ店は河原町通りに面し、歩道から段を下った地階にあ

った。その売り場へと降りていきながら、真正面にある新刊平台の『罪

喰い』表紙へと視線が向いたときの鮮やかな光景を忘れることはない。

そのとき背後にあった河原町の喧騒も忘れない。(p.138)

それは予感であり発見である。本が自分を呼んでいる気配がするときが、滅多にはないが確実に存在するのだ。山尾悠子が書いているのもまさにそのようなことであるはずだ。それは一種の小さな神秘である。

そしてその後のページにある鼎談が面白い (p.140)。皆川博子、森真沙子、篠田節子という3人の女性作家によるわいわいがやがやした赤江瀑に関する話題。『幻想文学』第57号 (2000年発行) の再録とのことなので20年も前なのだが、時を超えて楽しく読んでしまう。3人とも赤江瀑フリークであり、そのミーハーともいえる噂話っぽいのが心地よい。

篠田は、

私は日本の近代文学は嫌いなんですよ。すごく偏った趣味で、鏡花、谷

崎という流れのものしか読まなかったんです。大衆小説はこれまた文章

が好きじゃないんで全然読まない。読むのはごく一部の翻訳の幻想小説

に、日本のそういう流れのごく一部のものだけという、すごく貧しい読

書体験しかして来なかったということがあって……。

と語っている。とても納得しながら読んでしまう。

皆川博子の発言で、赤江が夢野久作を脚本化した演劇があったことを知った。それは 「あやかしの鼓」 であり、1981年に西武劇場にて上演されたのだとのことである (p.251からの略年譜による)。石澤秀二演出で、主演はピーター。「あやかしの鼓」 は最も好きな夢野作品であり、私にとっては 「ドグラ・マグラ」 なんかより 「あやかしの鼓」 のほうが偏愛度数は断然高い (あえてドグラ・マグラなんか、と書いてしまうのだが)。

赤江の書き方は、最初はすごいのだが、それがそのまま持続しないで尻すぼみになってしまったり、謎が解明されなかったりがあるというようなことの話題で盛り上がる。

篠田 赤江さんの作品は展開を必要としない傾向があるんですね。

森 展開はないけどダイナミズムはある。それは謎の作り方だと思う

んですけど、謎の深さっていうか、そのぶちあげがすごい。

最初に提示された謎がすご過ぎて収拾がつかなくなる場合もあるというのを肯定的にとらえているのに笑ってしまって、う〜ん、でもそういうのいいよね。贔屓の引き倒しかもしれないけど。それに最初のフリがすご過ぎて尻すぼみなのって、ディクスン・カーの手口に似てるじゃん。

これについては収録されている中井英夫の評でも同じようなことが述べられている。中井は赤江を評価しながらも、かなり辛辣にその書法を批判していたのだともいう。

考えてみると氏の作品は、処女作 「ニジンスキーの手」 以来、つねにこ

うした終り方をしていることに気づく。話としては一応終わったことに

なっているときでも、読者にしてみれば何かふに落ちず納得できず、す

っきりとのみこむわけにはゆかぬ筋立てに戸惑い、短い悪夢を見たあと

のように胸につかえを覚えるだろう。

そう、それはおそらく氏も初めのうちは意図しないで書き、そして徐々

に意識的に構成され出した手法ではないだろうか。(p.156)

これは赤江の新作 「冬のジャガー」 に対して『週間読書人』の1975年2月3日号に掲載された中井の批評であるが、あまりにも辛辣で手厳しい (当該文は中井の全集に収録されなかった作品を集めた『ハネギウス一世の生活と意見』の中にあるとのことだが、この拾遺集のことについてはすでに書いた→2015年05月08日ブログ)。

東雅夫は赤江に対する中井の態度は愛憎入り混じっていたように書いているが (p.210)、中井は三島由紀夫に対してもコンプレックスとペシミスティックな感情を持っていたはずであり、それは多分にホモセクシュアルな内容を持っている同族嫌悪と見られなくもない。

このあたりの事情を解説している千街晶之の批評には、中島梓や竹宮惠子による雑誌『JUNE』までを含めてBL系の変遷についての説明があり、その時代背景がわかってとても興味深い。そして三島由紀夫や中井英夫に連なる作家として皆川博子や山尾悠子がいることをあらためて知るのである。(p.204)

突然のような印象を受けたこの本は、赤江瀑の復権のしるしであるのかもしれないと思うのだが、鼎談でも、その頃からすでに赤江作品の本は入手しにくいことがいわれている。これを機会に全集とまではいわないが、赤江瀑のまとまった作品集でも出てくれることを望むものである。

赤江瀑の世界: 花の呪縛を修羅と舞い (河出書房新社)

不可視なもの、不可視の音 — 広瀬浩二郎 [本]

広瀬浩二郎 (小さ子社サイトより)

ソファに置かれた琵琶に奇妙な存在感があった。何十枚並べられても感興の湧かない写真もあれば、1枚だけなのに強い印象を残す写真もある。琵琶という楽器から連想してしまうのは武満徹の《ノヴェンバー・ステップス》なのだが、ここで琵琶の写真をそのイメージとして取り上げられているのはラフカディオ・ハーンの『怪談』(1904) に収録されている 「耳なし芳一」 である。タワーレコードの宣伝誌『intoxicate』146号に掲載されている広瀬浩二郎の記事は、短いながら示唆に富んでいて、巷間の最大公約数とは異なった視点を感じさせる。

広瀬は現在、この世界に広がっているコロナウイルスについて次のように指摘する。

新しい生活様式とは、人や物にさわらないさわらせない 「拒触症」 なの

だと感じる。僕はコロナウイルスそのものの感染拡大よりも、「拒触症」

が蔓延することに危機感を抱いている。

最近よく使われる 「新しい生活様式」 という強権的表現が不快だとかねてから思っていたが、それを 「拒触症」 と言い換えてパロディ化しているところに、ひらめきを感じる。

そして、

なぜ人類は新型コロナウイルスをこれほど恐れるのか。いうまでもなく、

それはウイルスが目に見えない存在だからである。近代以降、人類は

「目に見えないものを見えるようにすること」 が進歩だと信じてきた。

近代化のキーワードは 「可視化」 である。多種多様な事物を目に見える

形にしたいという願望が、人類の発展を支えてきたのは確かだろう。一

方、「近代化=可視化」 の道を邁進する人類が、たくさんのものを見落と

し、見捨ててきたのも事実である。20世紀初頭、ハーンが『怪談』を通

じて、目に見えないものの価値を強調したのはきわめて意義深い。「可

視化の過程で、大切なものを見忘れているのではないですか」。これが、

日清戦争から日露戦争へと突き進む近代日本に対するハーンからの問い

かけだった。

可視なものこそが正当で明瞭なものであり不可視な心霊現象を否定するのと同様に、見えないコロナウイルスは恐怖であり不浄のものであるから排除するという姿勢が今の世界の方向性である。「近代化=可視化」 という言葉をさらに進めれば、それは一元化あるいは均質化であり、曖昧なものは否定され、すべてを人工的照明の下にさらけ出さなければならないという意味を包含しているともいえる。

広瀬はさらにこう続ける。

人間が万物との触れ合い (相互接触) の中で育まれてきたことを軽視す

る昨今の 「拒触症」 の流行は、明らかに過剰反応である。目に見えない

ウイルスへの過度の恐れは、はたしていつまで続くのか。

もちろんここで広瀬が言っているのは過剰反応をやめてマスクなどしなくてもよいとか、「自粛警察」 なるものがウザったいとか言っているわけではない。

ただ、ハーンが『怪談』を書いた時代が日清・日露戦争という日本の戦意昂揚を掲げていた頃であったという指摘が、妙に今の政治情勢と符合する。表立った戦争こそ起こそうとしてはいないが、為政者の志向はそれに似て多分にキナ臭い。むしろコロナの混乱を千載一遇の機会ととらえている思惑を強く感じる。

マスクは象徴であり、自分は菌を出していないという自己正当化のあらわれに過ぎない。インフルエンザ流行時にもよく言われていたように、一般人が使用しているようなマスクは外からの病原菌の攻撃に対してほとんど無防備であり、マスクをしていれば感染が防げるというわけではない。

「新しい生活様式」 という言葉がなぜ不快かといえば、それは本来したくもないマスクを肯定的にとらえようとするいわば強弁であり、黒を白と言いくるめるような言語操作だからである。不快なものはあくまで不快であり、それが快感に変化することはない。もし変化するのだとしたら、それはマゾヒスティックな素地があるだけの話である。ではメディア (とその背後にいる為政者) がなぜ 「新しい生活様式」 などと唱えてそれを納得させようとしているのかというと、つまりこの状態がかなり長く続くという予想から出てきた言葉に他ならない。たぶん疫禍は短くても数年は続くだろうし、来年こそはオリンピックを、などという幻想は、ニンジンで馬を釣るコメディと同じである。アスリート・ファーストなる言い方はおためごかしであり、真実がどこにもないことに気づかなければならない。

某国大統領が頑なにマスク着用を拒むのは、彼はきっとスタイルにこだわる人であり、もっと言えば 「見てくれ」 が信条なので、「まるで下着を顔に貼りつけたような布マスクなど御免だぜ」 と言っているような気がする。

さて、広瀬が昨今の現象を 「拒触症」 と揶揄し、過剰反応というのには理由がある。彼は視覚障害であり、13歳の時に失明したのだという。視覚にたよれない場合に使うのは聴覚であるが、聴くだけでは心もとないので、よりダイレクトに使えるのは触覚であるはずだ。その触覚を使うことを拒否されてしまったら外からの情報量が激減することは目に見えている (いや、見えていないのだが)。

耳なし芳一は視覚だけでなく聴覚も奪われてしまった。だから触覚にたよるしかない。芳一もヘレンケラーも、触覚にたよっていることは同じなのである。だが芳一は琵琶法師として成功する。広瀬は 「「お金持ち=幸福」 と単純に考えていいかどうかはさておき、芳一が聴衆に支持される著名な琵琶法師へと成長したのは間違いない」 という。

そこで広瀬のプランである。彼は今、絵本を作ろうとしているというのだ。絵本といっても、通常の絵が描かれている絵本ではなく、絵のない絵本でもなくて (でも絵のない絵本というのは形容矛盾だ)、盛り上げ印刷などを用いて 「目に見えないものに触れることができる絵本」 をめざしているのだという (めざすという言葉を使うのにも悩むのだけれど)。

もともと、人類は芳一的なるものを持っていた。それは、何にでも手を

伸ばし、貪欲にさわる幼児の行動、もしくは濃厚接触を常とするいわゆ

る 「未開」 人の暮らしを観察すれば、よくわかる。

この疫禍により 「さわらない・さわらせない社会通念の流布」 があるが、では 「さわるとはどんな意味を持っているのかという根本的な問い」 を広瀬は指摘する。それは逆説的な今の世界への問いかけであり、彼はそれを 「芳一力」 と名付けたいというのだ。昔、「老人力」 という言葉があったのを思い出してしまう。そのパロディといえばその通りなのだろうけれど。

そして広瀬によれば、人類の進歩は可視化することにあるということである。見えない恐怖としてコロナウイルスが存在するので、それは最も邪悪なものとして捉えられる。だが高性能の顕微鏡を用いればウイルスは見える。メディアで何度も見かけるあのかたちだ。邪悪なウイルスと思うから邪悪に見えるだけであって、冷静に見れば単なる微小なものの一形態に過ぎない。一種の模様に過ぎない。

つまり全てに実体はあるのだ。触覚についても同様で、触るためには触るための実体が存在しなければならない。

だが音には、そして音楽には実体がない。高価なヴァイオリンであったとしても、それは音を出すための道具に過ぎず、音楽そのものではない。きらびやかなコンサートホールも、小さなライヴハウスも、そこは音楽を演奏するための場所でしかなく、音楽そのものではない。楽譜は音楽を再現するための地図に過ぎず、レコードやCDは音楽を記録した媒体に過ぎない。

川のせせらぎや風のそよぎのような自然音も、音楽や電車の走行音や建築現場の機械音も、その実体は存在しない。音はすべて、空気中に消えるだけである。だからコロナウイルスにも束縛されないはずなのに、現実にはコンサートホールやライヴハウスといった実体に制限され、影響を受けてしまう。これは音楽の本質から見ると不幸であるが、逆にいえばそうした人為的な構築性によって音楽は成立しているのだともいえる。スナフキンのままでは音楽は伝播しない。

家でCDを聴いているのなら問題ない、と言ってもそれは既成のメディアを聴いているのだから言えることであって、これから新たな録音をするのだとしたら、スタジオでもライヴ録音でも、それを収録するという行為は今までより困難になってしまうだろう。

それはマスクの好き嫌い云々のような些細な問題ではなく、もしかすると過去の録音のみを愛でるような方法でしか音楽を享受できない時代になってくるのかもしれない。これは極論だが、芸術全般の萎縮と衰退の可能性があるということを、あらかじめ覚悟しておかなければならない。

『intoxicate』のプロフィール欄には広瀬浩二郎/自称 「座頭市流フィールドワーカー」 と書かれていて、オススメのCDはスティーヴィー・ワンダーの《インナーヴィジョンズ》。決まり過ぎてるけどカッコいい。

広瀬浩二郎/触常者として生きる — 琵琶を持たない琵琶法師の旅 (伏流社)

Stevie Wonder/Too High

https://www.youtube.com/watch?v=q8dK0iEzi1M

Stevie Wonder & Sting/Higher Ground and Roxanne (Live)

https://www.youtube.com/watch?v=QsaWoSq-OBo