柴田南雄『音楽の理解』を読む・2 [本]

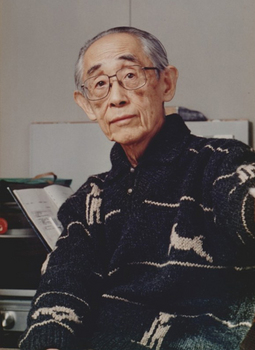

柴田南雄 (1952)

柴田南雄『音楽の理解』を読む (→2017年08月27日ブログ) のつづきである。

柴田によれば1750年頃から1950年頃までは交響曲の時代であったとともに 「和声音楽の時代」 であって、それはいわゆる〈古典派・ロマン派〉の時代である。そして古典派とロマン派は地続きであるが (その境目は1810年頃であるとする)、古典派以前のバロック時代との間には海があり、ロマン派以降の現代との間にも広い海があって、交響曲とは〈古典派・ロマン派〉という島の特産だとするのだ (p.85)。

さらに交響曲を時代的に分けるのならば、初期の、主として3楽章形式の交響曲、ベートーヴェンを頂点とする4楽章の古典派交響曲、マーラーを頂点とするロマン派の交響曲、そして20世紀・第1次大戦以後の交響曲の4つであるとする。

シンフォニーという楽曲名称は、まず16世紀頃の無伴奏の合唱曲にあらわれ、シンフォニエーという名称を伴う楽曲がジョバンニ・ガブリエリ、ハインリヒ・シュッツなどに見ることができるそうだが、ごく一般的にはルカ・マレンツィオ、ジュリオ・カッチーニ、クラウディオ・モンテヴェルディなどのオラトリオやオペラにおける器楽の間奏曲をシンフォニアと呼んだことにより楽曲名として普遍化されたようである。

一方で、ソナタの第1楽章をシンフォニアと称呼したり、オペラの序曲をシンフォニアとする場合もあった。アレッサンドロ・スカルラッティの急・緩・急、あるいは緩・急・緩・急といった速度変化や、バルダッサーレ・ガルッピの主題とその展開の様相などにも見られるように、次第に形式は複雑になり近代化してゆく。

また、バロック末期のコンチェルト様式の中で、特定のソロ楽器が目立っていない様式のコンチェルトをシンフォニーの萌芽と見ることも可能だそうである (p.86)。

初期の交響曲とは3楽章形式で3声~4声の弦楽合奏であった。その例として、やや時代を下るが、モーツァルトのディヴェルティメントD-dur K136 (125a)、B-dur K137 (125b)、F-dur K138 (125c) をあげている。というより一般的にはジョヴァンニ・バッティスタ・サンマルティーニの77曲のシンフォニアがその初期形式の典型と考えたほうがよいだろう、ともいう。

やがてヴィーンやマンハイム楽派において、第3楽章にメヌエットを置くような単純なバロック期的配置から抜け出て、かつオーボエ、ホルンなどを弦楽合奏にプラスした声部の作品が出始める。それらを主導したのはヨハン・シュタミッツであり、バッハの息子たちであった。

古典派交響曲は最も典型的な交響曲としての体裁をもっているが、具体的にはハイドンの後期、そしてモーツァルトの第35番以降、そしてベートーヴェンであると規定する。

ここで柴田の非常に明確な古典派交響曲理解のための指摘がある。

古典派の交響曲は自分でオーケストラに入って何か楽器を奏く、という

体験以上にそれらをよりよく知る方法はないと、思われることだ。(p.94)

これはどういうことかというと、バロックを引き摺ったいわゆる初期の交響曲は3~8声くらいで、それは平面で鳴っている音に過ぎないが、古典派の2管編成になると、弦4、木管8、金管4の合計16声部となり音は立体的に呼応する。その場合、オーケストラの外から聴いているのと、その内部で自身が当事者 (演奏者) となって音を聴くのとでは全く異なるというのである。

それはベートーヴェン当時の大体30人くらいのオーケストラにおいてのみ可能であり、近代の大人数オーケストラになってしまうと、横の連携は稀薄で、指揮者とオーケストラという対立関係に変化してしまう。

「交響曲」 の名のもとに奏者たちが真に有機的に連繋を保って生き生きと

演奏できるのは、古典派の諸曲を今日のように拡大された編成によって

指揮者が統率の妙技を披露するのでなく、三十人前後の人数で自発的に

アンサンブルをする時にのみ実現可能だ。(p.95)

つまり最近の、ピリオド楽器による人数を抑えたオーケストラこそが、古典派交響曲の音そのものの論理構造が一番わかりやすいというのである。柴田がこれを書いた1974年頃は楽器数がインフレ化したビッグ・オーケストラが主流であり、現在のように、ピリオド楽器の使用や小編成に絞って楽曲生成の頃のオリジナル編成を尊重するという方法論に関しては看過されていた時代である。それを柴田が的確に思い描いているのは、先見の明というよりは、現場の経験値から発言されたことであるように思える。

ロマン派の交響曲に関しては、ベルリオーズの特異性を述べながらも、最も特徴的なのはマーラーの作品であるとする。マーラーの創作の原点が哲学的であり漠然としたテーマ設定であることはともかくとして、技法的に見ても、楽章が古典的4楽章では必ずしもないこと、そして各楽章間の調性の関連性の稀薄さなどがあげられるとする。

むしろ交響曲以外の自身の作品からの引用などによる、彼の全作品の相互的な関連性が強いことが特徴的だというのである。マーラーの前には、シベリウスもまた、伝統的な書法に過ぎないという逸話も述べられている。

ロマン派以後の20世紀の交響曲は、ショスタコーヴィチによる交響曲がその代表的なもので、しかも柴田に言わせれば 「まったく時代おくれになった 「交響曲」 の最後の最も有力な担い手であった」 (p.100) と形容するのは当然のなりゆきであり、仕方のないことである。

シェーンベルクもバルトークも交響曲を1曲も書かなかったし、メシアンの《トゥーランガリア交響曲》は交響曲の範疇にないとするのだ。

この章における柴田の趣旨を私なりに類推すると、交響曲の時代は、爬虫類の中で一時期だけに突出して恐竜の跋扈した時代のようであり、戦艦大和的な無用の長物的外構としてイメージしているように思える。古典派とロマン派を乱暴とも思えるほどに十把一絡げにしてしまっているのも、常識的あるいは保守的古典派音楽信奉者へのアンチテーゼとして読み取ることができる。

しかし、このように交響曲は死んだと言いながら、柴田南雄は1974年に《コンソート・オブ・オーケストラ》で尾高賞を受賞し、翌1975年には合唱交響曲という名称ではありながらも、一応、交響曲と名づけられた《ゆく河の流れは絶えずして》を作曲している。

その1975年は武満徹が《カトレーン》を発表した年でもあるが、《カトレーン》はメシアンへのオマージュでもあり、西欧伝統音楽への回帰であるとともに、アヴァンギャルドからトラディショナルへと武満が方向を定めた年でもある。同じ頃、ピエール・ブーレーズは《リチュエル》を書いているが、このあたりからの歴史は音楽が (特に現代音楽が、その 「現代」 を標榜するポジションから) 変質していく一端を表しているようにも思えて、歴史というものの面白さと残酷さを垣間見る。

レオナンやペロタン (レオニヌスやペロティヌス) のようなルネサンス期の音楽に逃避してしまうのはインテリの韜晦の一方法であって、それはリチャード・パワーズの小説にも描かれているし (→2015年10月09日ブログ)、メシアンへのシンパシィと一致することも同様である。すでに時代の要請は冒険から遠い位置に存在していたのだ。

そしてそれから40年以上過ぎた現代の状況はどうなのだろう。世界の藻海は腐敗しているのかもしれないし、たゆたう船ばかりで、操舵者は絶えたままである。

(引用ページ数は青土社・1978年版に拠る)

柴田南雄/音楽の理解 (青土社)

柴田南雄著作集 第2巻 (国書刊行会)

Mito Chamber Orchestra/Mozart: Devertimento K136

https://www.youtube.com/watch?v=Cx5L8gBi9Bs

柴田南雄『音楽の理解』を読む [本]

柴田南雄 (毎日新聞サイトより)

書棚の中から黴臭い古い本を見つけて、でもパラパラと読んでみたら面白い。それは柴田南雄の『音楽の理解』というエッセイ集なのだが、今から50年も前に書かれた本であるのに、今の時代を予感させる内容もあったりする。

すでにその頃に、作曲とは割に合わないし生産性の無い労働であるとして、今は演奏上位の状況がずっと続いていると書いてあるのだ。

ところどころに鉛筆で傍線等の書き込みがあり、ということは以前にこの本を読んだことがあるしるしなのだが、まるで私の記憶になくて、でもその頃は真面目に本を読んでいた時代だったのかもしれないと思ってしまう。

ルネサンス期のノートルダム楽派あたりの話から時代を追って収録されている音楽への視点に、鋭い個所が見られる。正式に音楽史を学んだわけではないと柴田は述懐し、だからそれを知るためには、専ら楽譜例によりその時代に親しんでいったという。

近年のグレゴリアン・チャントには 「精緻な演奏上の理論が編み出されてい」 て (p.26)、それがその生命を保っていると書くが、逆にいえば当時のグレゴリアン・チャントはもっと素朴でアバウトなものだったという解釈も成り立つ。

レオニヌスやペロティヌスにおける 「目茶苦茶に長い時価のカントス・フィルムス (定旋律) に対して、上声に揺れ動く短い時価の数十個の音符を配した独自のスタイル」 (p.27) は、オルゲルプンクト (持続低音) あるいはオスティナート (同音形反復) であり、その後絶えていたが、20世紀になって、マーラーの中に、全く異なるのだけれど似たアイディアとして現れてきた部分があるというのだ。

また、マニエーレンに関して、その演奏がマニエーレンであるといわれるフリードリヒ・グルダの弾くモーツァルトをTVで観たことの感想から発展させて 「楽譜に忠実に」 というアプローチとはどういうことなのか、に至る考察が面白い。

たとえばグレン・グールドの平均律クラヴィーアは、クラヴィコードの音色を模してああした弾き方をしているのではなく、バッハが楽譜に書いた 「符点は休符に、八分音符のアウフタクトはできるだけ短く」 弾かれたのだということがアーノルド・ドルメッチ (Arnold Dolmetsch, 1858-1940) の『十七・八世紀の演奏解釈』(The Interpretation of the Music of the Seventeenth and Eighteenth Century, 1915) に説明されているのだという (p.57. 柴田本文には1914年初版とあるが、fr.wikiとde.wikiには1915とあり)。

比較されている楽譜を見ると、符点4分音符は4分音符+8分休符であり、アウフタクトの8分音符は32分音符となっている。

つまり楽譜に忠実に、ということは、ベートーヴェンあたりから以降の、かなり記譜法が確立された作品に対していうことであって、「楽譜ではこう書くのだけれども、じっさいの演奏の習慣はこうなのだ」 (p.58) というのをマニエーレンというのだ。

さらにモーツァルトの奏法に関して、1789年のダニエル・ゴッドロープ・テュルク (Daniel Gottlob Türk, 1750-1813) の『クラヴィア奏法』(Klavierschule oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und Lernende mit kritischen Anmerkungen) からの詳しい解説があるが、モーツァルトはバロック期ほど楽譜と実際の演奏習慣が異なるほどではないが、しかしバロックを引き摺っている部分もあるし、それがすでにその時代に解説されていることに驚く。

しかしこの本の中で最も断定的でスリリングなのは 「オーケストラについて」 という項目の中の 「交響曲の時代」 の部分で、ごく簡単にいえば交響曲の死について述べられている。その比喩はあまりにもシニカルだ。

バロック時代と現代との間にはさまれた〈古典派・ロマン派〉の時代、

つまりほぼ一七五〇年頃から一九五〇年頃までの二世紀間が 「交響曲」

の棲息した時期であり、とくにその前半の時期には数の上で大いに繁栄

し後期には大型の個体が比較的少数闊歩していたことが、欧州各地から

の化石――その蒐集はじつに完全である――によって明らかである。そ

れらの化石はシンフォニー・コンサートという名の博物館で絶えず陳列

替えが行なわれており、今日でもそれを鑑賞する人の列は絶えることが

ない。(p.84)

音楽のサイズからいえばそれはまさに恐竜なのでこうした形容が成立するのだろうが、それはともかくとして、オーケストラに関する示唆 (その外見と内実) に富んでいることは疑いない。

(つづく→2017年08月30日ブログ)

柴田南雄/音楽の理解 (青土社)

柴田南雄著作集 第1巻 (国書刊行会)

グレン・グールド/平均律第2巻第9番フーガ

http://www.nicovideo.jp/watch/sm5025959

グレン・グールド/フーガの技法

https://www.youtube.com/watch?v=4uX-5HOx2Wc

スピルヴィルの森とドヴォルザーク [雑記]

Wiener Konzerthaus streicherquartett

8月9日、池袋のジュンク堂で雑誌とジーン・ウルフの新刊を買った帰り、並びに丸善の池袋店ができていて、翌日開店ということでチラシを配っていた。この炎天下大変ですね、と思ったのを覚えているのだが、それから後、ずっと雨模様が続いて、今年は冷夏なのだろうか、そのほうが助かるけど、と思っているうちに8月も残り少ない。

こころかなしきときはおもひを野に捨てよ、と尾﨑翠は書いたが、捨てるほどの野原もないので、そういうときはセンチメンタルな音楽でも聴くのがいいのかもしれないと思うのである。

この前の《ブラタモリ》は長瀞だったのだが、長瀞といって思い出すのは中学生の頃の遠足の記憶ではなくて (その微かな記憶もあるのだけれど)、大塚愛の金魚花火だったりする。それはしんとして暗い。

野原だったらJalouseだけで消えてしまったLのことを私は思い浮かべるが、あのPVは野原というより森で、しかも単なる暗喩に過ぎない。森のなかが暗いことは同じだけれど (L: ラファエル・ラナデールについては→2011年07月19日ブログ)。

センチメンタルの王道は荒木経惟でもなくて、とりあえず私にとってはドヴォルザークの弦楽四重奏曲《アメリカ》である。いつも還って行く原初的記憶のなかの曲のひとつのような気がする。

でも、前にも書いたのだけれど、音楽というのは最初に聴いた演奏が深く刷り込まれてしまうことが多くて、たまたまあった東京クァルテット盤で聴いたら、なんとなくだるくて眠いのだ。私の最初の《アメリカ》は、おそらくウィーン・コンツェルトハウスのレコードのはずだが、確信が持てない。

尾崎翠を初めて知ったのはたぶん川又千秋の紹介記事によるものだったと思うが、同様な印象を松岡正剛も書いている。それは千夜千冊の0424夜で、花田清輝が尾﨑翠との引き合いに安部公房の 「デンドロカカリヤ」 を比較対象として選んでいたことに対して、

そこが花田清輝にしてわからなかったのは、この時代、まだ少女マンガ

というものが爆発していずに、花田は竹宮恵子や萩尾望都や大島弓子が

実のところは尾崎翠の末裔であることを知る由もなかったからである。

これは大目に見てあげたい。

というのだが、それは無理、と思わず笑ってしまった。このときの松岡の批評対象は創樹社版全集で、その後、筑摩書房版全集も出たので尾崎のカルト性は薄まった (尾﨑翠については→2013年11月06日ブログ。今回の記事はこの日の記事の焼き直しみたいなものです)。

ドヴォルザークは《アメリカ》を1893年6月、アイオワ州スピルヴィルのチェコ人居住区で書いたとされる。私はいつもこの曲を聴くとアメリカの夜のハイウェイとか摩天楼とかラスベガスのネオンのような光景を思い浮かべてしまうことを以前のブログに書いたが (→2012年02月01日ブログ)、ドヴォルザークが作曲した頃にはもちろんまだハイウェイなどは存在していなかった。

全音のEulenburg版のスコアには、第3楽章21~28小節のヴァイオリン主題はスピルヴィルの森で聞いた鳥の歌にもとづいていて、それはアカフウキンチョウなのだと書かれている。突然、ドヴォルザークがメシアンみたいに感じられてきて面白い。

第1楽章は前奏2小節に続いてヴィオラが第1主題を弾く。すぐに繰り返す1stヴァイオリン。そのとき、下を支えるチェロのピチカートが心地よい。f、g、a、c、dというペンタトニックの主題と、いつもは目立たない内声のヴィオラの柔らかい音色がその心地よさの源泉である。

ペンタトニックの使用はアメリカ先住民族や黒人などのプリミティヴな音楽へのリスペクトであるとともに、同様にプリミティヴなチェコや東欧の素朴な音楽への郷愁でもある。

17小節目からチェロ、ヴィオラ、2nd、1stと、同じフレーズを1小節毎に受け渡しながら高音楽器へと上がっていく流れなどに、つい私はハイウェイのイメージを重ねてしまうのだ。

曲は63小節で繰り返し記号があり、3小節目へ戻るのだが、その直前のe-c-a-c-e、e-c-a-c-eという1stヴァオリンによる繰り返しには翳ったニュアンスがあり、最初に戻ると瞬間的に違和感が残る。でも、これは64小節目 (6) 以降につながっている音だと考えれば納得できる。

それに、その少し前の58小節目の2ndとヴィオラによるd、f♯、a♯、g♮、b♮、f♯、a♮、dという音がすでに違和感の感じられる前哨である。

などと書いていると、もっとだらっとして聴けば良いのに、とニワムスクイが同情をこめて鳴くのだ。昔の詩人なら、ああかけすが鳴いてやかましい、と簡単に言い捨てるのに違いない。

ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団/ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲アメリカ・他

(コロムビアミュージックエンタテインメント)

Dover Quartet/Dovorak: America, 1st movement

https://www.youtube.com/watch?v=6piTRGlSzDg

L /Jalouse [Clip Officiel]

https://www.youtube.com/watch?v=XAqpJfHCwSs

立花隆『武満徹・音楽創造への旅』を読む・2 [本]

瀧口修造とアンドレ・ブルトン (1958)

立花隆『武満徹・音楽創造への旅』に関する感想のつづきである。

(1は→2017年05月11日ブログ) だが、つづきであってつづきではない。

この本の成立過程は、1にも書いたように、立花が武満に、これまでの彼の歴史を訊ねるというかたちで行われたインタヴューを元にしている。それはどんどん溜まるカードのように堆積し、ひとつひとつはそれぞれの輝きを持っているが、関連性はない。すべてが揃ったところで、それを整理していけば武満の伝記ができあがる、というヴィジョンがあったのだろうか。それが完遂されないうちに突然、武満は亡くなってしまった。そのため本の後半である第II部はさらにサンプリング度を増し、カードはより多く堆積した。そしてそのまま、時間が経ってしまったのだ。

しかしそれで終わりにしてしまったのでは、全てのカードが死んでしまう。だから、順不同で未整理であっても、それらをすべて開示しようと立花は思ったのである。これは貴重なデータであり、それをもとにして、誰か武満論を書く人がいてもよいのではないか、そしてその際のデータとして使える部分があるのではないか、ということであると思う。したがって立花の文章に構築性が無いという批判はあたらない。

ただ、そうしたものであるからということだけでなく、語られている内容がすべて真実であるかどうかはわからない。本人が言った話だとしても記憶違いもあるかもしれないし、実際に武満の記憶違いは幾つか確実に散見される (したがって武満の多くの著作のなかの、過去の記憶を記述した部分も同様にすべてを信用することはできない)。

ある日突然、武満のところへ黛敏郎がピアノを送ってきたという話も、美談として伝えられるが (p.199)、黛に言わせればそんなことはないのだという。そんなことはないのだとしても、当時、ピアノがないと不便だろうから送ったなどということは、今考えるよりも大変な好意だとは思うが、脚色が強くなり過ぎていたことは否めない。

また黛自身は、ピアノが1台余っていたから送ったのだ、と言っているがそれは真実かどうかわからない。たぶんそれは黛の照れであって、武満を思う心が感じられる話である。

思わずカードという比喩を使ってしまったが、それはつまりエピソードの集積なのであって、面白い話には事欠かない。だがそれらが集積した結果が示されていないのが (というか示そうとはしなかったのだが) 物足りないといえば物足りないのだが、すべてはマテリアルであり並列であることに意味があると思えばそう思えなくもない。

ただ、そうした話題はTVのクイズ番組の問題と解答みたいなものであって、TVをオフすると同時に忘れてしまうように、実体的な印象に乏しい。

でも、とりあえず印象に残ったエピソードだけ幾つか列挙してみよう。

まず武満には初期の音楽的体験としての古典派やロマン派といった西欧伝統音楽への入れ込みというのが無く、最初から現代音楽だったこと (p.317)。それはたしかに少し特異な音楽遍歴かもしれない。

ジョージ・ラッセルのリディアン・クロマティック・コンセプトはジャズ畑だけでなく、武満にとっても非常に影響を与えた。武満は非常に早い時期にこの概念を知ったという。1961年、来日したフォークグループ、キングストン・トリオのベーシストが武満にリディアン・クロマティックの原稿コピーを置いていったというのだ (p.366)。武満は後年、1988年6月号の『へるめす』でラッセルと対談をしているというが未読である。

パントーナリティとアトーナリティについて (p.369) は、船山隆の武満論に関する記事ですでに周知のことであったが、船山の解説のほうがこの件については詳しいので繰り返さない (船山隆の武満論については→2014年07月16日ブログ)。

また、当然ながらジャズシーンにおいても繰り返し言及されるシステムであるが、ビル・エヴァンスのラッセル・オーケストラに関するアプローチのこともすでに書いた (→2014年10月09日ブログ)。

そしてジャズのインプロヴィゼーションに関しての武満の言及として、

ジャズの即興演奏が即興演奏といいながら、一時期、単にコードをルー

チンにパラフレーズするだけの慣用句の積み重ねになってしまっていた

んです。どんな曲であろうと、コードさえ同じなら、同じようなことを

やってしまう。(p.371)

とあるが、これはマイク・モラスキーの記事のなかでも取り上げた通りである (→2017年08月10日ブログ)。リー・コニッツはそうしたストック・フレーズは真のインプロヴィゼーションではないと言ったが、しかし全く無から生じるインプロヴィゼーションというのはあり得ないはずである。手クセとして刷り込まれているフレーズはたとえ意識が混濁していても演奏することが可能なのはチャーリー・パーカーの逸話でも有名であるし、それはシュルレアリスムの自動筆記という手法があり得るのかという問題とも通底するはずだ。ネコがピアノの鍵盤の上を歩いたらそれはインプロヴィゼーションとなるか、ということを確か山下洋輔が書いていたが、どこに書いてあったのか忘れてしまった。

ジョン・ケージが初めて日本に紹介されたのは1961年8月、大阪の御堂会館における二十世紀音楽研究所の第4回現代音楽祭においてであったという (p.395)。

武満はケージから大きな影響を受けたが、でも音楽的には一致しないし、ケージは作品としては面白くないとも言っている (p.428)。対してケージは 「武満は 「美」 に関心を持ちすぎている」 と反撃していたとのことだ (p.429)。ケージと鈴木大拙についての交流と影響についての言及もあるが (p.446)、今福龍太『書物変身譚』において私にはすでに既知のことであった (→2014年09月15日ブログ)。

ケージについてはあまりに多くの文献等があるのでその全容を理解するのは困難であるが、音楽というよりイヴェント/パフォーマンスであることも多く、そのコンセプトが優先されてしまっている傾向があると思われる。それこそがケージといえばそれまでであるが。

ロシア (当時のソ連) の作曲家のオーケストレーションに関する勉強の話は面白かった。シュニトケやグバイドゥーリナは、あの執拗で威圧的な検閲のなかでどうやってオーケストレーションを習得したのかというと、それは映画音楽を書いたからだというのである。当時のソ連ではジダーノフ批判による不可解な弾圧があり、ショスタコーヴィチなどがそれに苦吟し対抗したのは有名な話である。映画に関しても当局の検閲があったのだが、映画音楽に関する検閲はなかったのだそうで、だからどんな大胆な実験をしてもよかったのだというのである (p.462)。

《ノヴェンバー・ステップス》で琵琶を弾いた鶴田錦史 (1911-1995) が女性であったという話は、知らなかったのでいまさらながらびっくりした。鶴田は資産家で亀戸駅前でナイトクラブを経営していたが、武満の音楽にのめり込み、その結果ほとんど資産を無くしてしまったのだという (p.480)。鶴田の数奇ともいえる生涯を追った佐宮圭『さわり』(2011) という本もあるが未読である。

と書いていけばきりがないのだが、つまりそうした数々の逸話は立花によって引き出された (言葉は悪いが) 一種の週刊誌的話題であって、その面白さは限りないが、音楽そのものではなくその周囲をぐるぐる回っているエピソードのように感じられる。

音楽的な話題で興味をひかれたのは《鳥は星形の庭に降りる》(1977) における、星形を象徴する5つの音、C♯、F♭、F♯、A♭、B♯についての解説である (p.614)。この5音は武満の創案した独自のペンタトニック (p.60) なのだそうだが、真ん中のF♯は核音 (ヌクレア) で、それは半音 (セミトーン) で考えたオクターヴの中央に位置する音なのである。

武満は《鳥は星形の庭に降りる》について 「私の内に突然顕れる不定形な情動の縁、夢の縁 [へり] を透視したいと思う」 という (p.656)。そしてケチャックやターラについて言及する。

《ノヴェンバー・ステップス》以後、武満はむしろ西欧伝統音楽への回帰のような、いわゆる偶然性とかエスニックな楽器の使用からはむしろ離れるような伝統への回帰ともいえる傾向が見られたが、ずっと民族的なものへの関心は持続し、たとえばガムランを聴いたときのショックを語っている。それは響きの明るさと官能性を持っていて、なぜなら彼らは神を持つ民族だからであって、対して日本の音楽は神を持たない民族であるという思いを持つ (p.540)。

一方で、晩年の武満はスクエアな西欧伝統音楽に開眼し、ブラームスやフォーレ、モーツァルトを見つめ直している (p.605、p.664、p.742)。西洋音楽、日本の音楽、そして日本以外のアジアの音楽、そうしたなかで武満の心は揺れていたように思える。

武満にとって《ノヴェンバー・ステップス》はそのピークだったのだろうか。その後の作品において技法的な、いわゆる方法論は深化する。しかし挑戦ということでいうのならば、《ノヴェンバー・ステップス》の成功以降、武満は追う立場から追われる立場に変化した。名声を得たかわりに何でも試行できる精神性はより自由になったように見えながら、実は束縛が存在する。

しかし、こうして辿ってきて何か私のなかでひっかかっているものがあって、それは瀧口修造のことである。瀧口に対して武満は、父親であるかのような信頼感を抱いていたというが、しかし具体的な2人の関連性についての話題はこの本にはほとんどない。

武満は瀧口からピエール・ブーレーズの名前を知ったという (p.116)。それはその頃の日本においては突出した尖鋭的情報であったはずだ。

《マージナリア》(1976) は瀧口の 「余白に書く」 (marginalia) に連動した武満の作品であるが、瀧口は晩年、マスメディアを対象とした評論的な文章を書かなくなり、ごく小さなmarginalia的な創作に終始したのだという。そこに瀧口の世相への批判と対抗の精神を感じる。

でありながら瀧口の、正面切った音楽に対する発言は少ない。それはなぜなのだろうか。アンドレ・ブルトンはシュルレアリスム運動のなかで、音楽のポジションをほとんど認めなかった。それは単純に音楽が嫌いとか苦手とかではなくて、もっと深い意味があったように思える。排除したのではなく、取り入れることができなかったように私には思えるのだが、これは仮説の端緒であり、私の思考は常に演繹的であり、まだ具体的な姿を持たない。

瀧口の全集『コレクション瀧口修造』発刊時の販促パンフレットがあって、そのなかに1958年、ブルトンを訪問した瀧口が、ブルトンの書斎で2人で話している写真がある。そこから醸し出されるのは静謐の予感だけで音楽はない。

*

さて、今回も河野悦子からのオマケの誤植チェックであるが、734ページ下段のノド側に、行が版面より1行ハミ出している。誤植とかなんとかいう範疇を越えていて、この苦しまぎれさは結構笑える。私のは第1刷だがその後、修正された可能性は、たぶんないでしょうね。

立花隆/武満徹・音楽創造への旅 (文藝春秋)

humide あるいは大人になったパソコン ― 宇多田ヒカル・インタヴュー [本]

宇多田ヒカルwebsiteより

ライダースジャケットというのは本来、バイクを乗るときのためのハードな服だったはずなのだが、どんどんアレンジされてファッションアイテムのひとつと変化してしまった。それは軍用であったトレンチコートがほとんどレディースファッションとなってしまったのに似ている。

『ROCKIN’ON JAPAN』今月号の表紙を飾るAcneのライダースを着た宇多田ヒカルは、でもメンズライクとレディースライクの中間あたりにとどまっていて、その黒一色で限定された禁欲のなかに多彩な色を秘めている。

渋谷陽一は今回のインタヴューをオファーするのに、宇多田に手紙を書いたのだという。メールではなくて手紙というところに意味がある。

2人の話はアルバム《Fantôme》を中心に展開するが、母親である藤圭子の死とその前後について、渋谷の聞き方は的確で、それでいて節制されていてこころよい。

母親の死があり、そして自分の結婚・出産について、そして休んでいた間のこと、再び音楽を作らなくちゃ、と自覚したことなど、それらのことが明らかにされていく。いつか母親にそういうことが起こるのではないかという予感をずっと持ち続けていたことがさらりと語られるが、その持続したままの不安感を思うとそれはとても辛く、心が曇ったままであるはずだ。

渋谷は《Fantôme》がリリースされたとき、業界的には地味という評価があったけれどそれは違うのでは、と思っていたし、リスナーのほうが正しく宇多田のメッセージを感じ取ったというが、一聴、派手さがないことがすなわち地味という感覚でしか受け取れないというのは、音楽をどのあたりの層で受け取っているかによるのだ。ほんの表層でしかないのか、もっとずっと深層のところまで聴こうとするのか、それはポップキャンディのような音楽だけを聴いていたのではわからない。

話のなかでとりあげられている〈真夏の通り雨〉はやはり存在しなくなった母を最も意識した内容であるし、そしてリードの部分で渋谷によって語られているように、いままでの歌詞のなかの二人称の 「君」 が 「あなた」 にかわったこと、それが重要であり、宇多田にとっての母の死の重さをあらわしているという。

渋谷はいままでの宇多田の曲との相違として、いままでの曲は乾いていた砂漠のような印象でシュールだったのだけれど、それが森のなかのような湿り気のある曲想になっていると突く。

曲想に湿度/生気があるということはとても共感できる部分で、私の感覚ではそれはwetとは異なりフランス語でいうhumide (ユミド) なイメージで、豊潤さと濃密さを秘めている。それは黒のなかに最も多彩な色彩が内在していることに等しい。その湿り気と日本語との親和性についても宇多田は熟知しているようだ。

また渋谷がKOHHの参加について、歌詞の内容を宇多田がある程度ディレクションしたのかと訊いたのに対し、それは無いのだと宇多田は答えている。何も言わずにおまかせにして、でもそのように寄り添ってくれた歌詞が出て来たことがうれしいと彼女はいう。

宇多田は休んでいる間の日常的な生活のなかで、たとえば男声の歌を歌うのが声域も広くて発声練習になるなどと言っているが、フランク・オーシャンいいねえ、と渋谷がいうように、その音楽的嗜好の延長線上にKOHHを選択したのだとも思える。

渋谷は宇多田の才能がいままでAIのように動いていたのだけれど、そのAIが心を持ったというのだが、それに対して宇多田は 「パソコンも大人になったというか」 と切り返しているが、パソコンという言葉から私が連想したのは、全く違った意味ではあるのだけれど『ちょびっツ』のそれであった。ごく日本的な家屋のなかに張り巡らされた高度な配線と少女のかたちをしたパソコン。それは未来への啓示でもあり皮肉でもあったが、パソコンに哀しみの表情のあることが胸をうつ。それが乾いた不完全なものであったとしても。

このところ、夏だというのに雨続きだ。渋谷は〈真夏の通り雨〉を何度も聴いたというが、夏がさらっていった命は、しかし忘却とはならずに心にとどまるのか、それともそれもそのうち風化してしまうのか、どちらにしても雨はすべてを洗い流す。

(宇多田のアルバム《Fantôme》についての拙文は→2016年10月01日ブログ)

ロッキング・オン・ジャパン 2017年09月号 (ロッキングオン)

![ロッキング・オン・ジャパン 2017年 09 月号 [雑誌] ロッキング・オン・ジャパン 2017年 09 月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51IbH0Zle7L._SL75_.jpg)

宇多田ヒカル/Fantôme (Universal Music)

宇多田ヒカル/忘却 featuring KOHH

https://www.youtube.com/watch?v=SmaeIlqqNCM

宇多田ヒカル/真夏の通り雨

https://www.youtube.com/watch?v=f_M3V4C8nWY

宇多田ヒカル/Forevermore

https://www.youtube.com/watch?v=sLlYBsZSAmU

宇多田ヒカル/花束を君に

https://www.youtube.com/watch?v=yCZFof7Y0tQ

宇多田ヒカル/二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎

https://www.youtube.com/watch?v=UPdlfIhzPEo

1958年という分岐点 ― マイク・モラスキー『戦後日本のジャズ文化』その3 [本]

石原裕次郎 (嵐を呼ぶ男)

前回の記事 (→2017年08月10日ブログ) の続きである。

日本のジャズの勃興期と映画の発展とは密接な関係性があるように思える。モラスキーによれば、大正中期、関東大震災後の関西の〈カフェ〉(ダンスホールのこと) におけるダンスの大流行があり、そこで 「ジャズと呼ばれる音楽」 が使用された、とある (p.4)。

しかし、とりあえずジャズという音楽ジャンルが一般的に認識されるようになったのは、昭和初期のメディアの発達 (つまりアナログレコード) であり、輸入盤も存在したが、やはり日本語で歌われた 「ジャズ」 が人気となった。

そのきっかけは、いくつかの先行曲があるが、決定的なのは日活の映画《東京行進曲》(監督・溝口健二、1929) の同名の主題歌であったという (p.5)。

歌詞の中に 「ジャズで踊って リキュルで更けて╱明けりゃダンサーの 涙雨」 (作詞・西条八十、作曲・中山晋平) と 「ジャズ」 という言葉が使われているが、曲調としてはジャズではなく 「小唄」 であるとモラスキーは書いている。つまり当時はジャズと呼びさえすればジャズだった時代なのであり、ジャズという概念が今より広く、かつ、ルーズだったのである。

ジャズ喫茶という名称自体にも変遷があり、戦前の音楽喫茶 (ジャズ喫茶) ではタンゴのレコードもかけていたのだという (p.210)。それはタンゴがダンスホールでかけられる音楽だったからで、つまり極端にいえば洋楽 (舶来の音楽) ないしは洋楽風な曲はすべてジャズと称されてもよいことになる。

かならずしもジャズと関連しない用法は、かなり時代が下るまで続いていたのではないだろうか。たとえばグループサウンズ全盛期の頃 (1960年代後半) のライヴハウスは 「ジャズ喫茶」 と呼ばれていたのである。

さて、モラスキーはジャズと映画の関係性を示すサンプルとして、黒澤明の《酔いどれ天使》(1948) と井上梅次《嵐を呼ぶ男》(1957) をあげている。

《酔いどれ天使》(主演・三船敏郎) の中で使われている音楽にはクラシックとジャズがあり、そのクラシック╱ジャズという対比がすべてに敷衍しているのだとモラスキーはいう。明と暗が対比され、クラシック音楽は正の象徴、ジャズは負の象徴であるのだという。黒澤はジャズを堕落、浅薄、狂気といったイメージに結びつけているとのことだ (p.55)。「とのこと」 と書くのは、私はこの映画を観たことがないからなのだが、その後の黒澤作品におけるクラシック音楽の使われ方をみても、センスが教条的であり、納得できる指摘である。

一方、《嵐を呼ぶ男》(主演・石原裕次郎) にもクラシック╱ジャズという対比があるが、主役の石原裕次郎はジャズ・ドラマー、そしてクラシックを学ぶ弟という配役である。しかし黒澤映画とは逆に、ジャズが正、クラシックが負というような2項対立ではない。むしろ、音楽のジャンルは違うが互いに認め合い応援しているという兄弟愛が描かれて、何よりこの映画は石原裕次郎という人気スター出現のきっかけとなった作品であり、それに《酔いどれ天使》から10年後の作品でもあるので、ジャズに対する認識をそのまま比較してしまうのは少し無理があると思われる (とは言っても、黒澤のクラシック音楽偏重が終生変わらなかったことは、立花隆の武満徹論からも感じ取れることである)。

《嵐を呼ぶ男》の公開は1957年12月28日であり、実質的には1958年正月用の映画であった。そしてこの1958年という年をモラスキーは分岐点と位置づけている (p.149)。

というのはルイ・マルの映画《死刑台のエレベーター》が公開されたのも同じ1958年なのだ。それはヌーヴェルヴァーグという、文字通り新しい波の日本への流入であり、音楽を担当したマイルス・デイヴィスは、ラッシュを観ながら即興で吹いたということで伝説的ともいえる作品である。

《嵐を呼ぶ男》は、まだスウィング・ジャズ、というより 「ロカビリーや日本の歌謡曲に近い歌を 「ジャズ」 として描写」 (p.152) していたが、《死刑台のエレベーター》は当時最先端のクール・ジャズである。つまり、日本ではまだそれだけのタイムラグが存在していたのだ。

一方で、「ジャズは軽薄な大衆音楽だと見なしていたインテリ観客」 (p.151) には《死刑台のエレベーター》の音楽は強い刺激を与えたようである。モラスキーはそのことについて触れている植草甚一を引用しながらも、植草が語っているよりももっと影響は強かったはずだという。

そしてまた、この2本の映画《嵐を呼ぶ男》と《死刑台のエレベーター》はあまりにも映画のテイストが違い過ぎるゆえに、当時、両方を観た観客はそんなにいなかったのではないか、ともいう (p.152)。

2本の映画はまるで異なるジャズ像を描いている。スウィングからモダンへ、というよりも、それぞれの作品の背景とする社会に包含されているジャズ像が異なるのである。《上海バンスキング》で、スウィングが時代遅れとなりビバップにとってかわられることへの嘆きが描かれたのと同じように、ジャズはモダン・ジャズへと動いていたこと、それがモラスキーのいう分岐点の意味である。それは音楽だけでなく、映画の製作手法の変化でもあることは確かだ。そして1958年とは、日本の映画観客動員数がピークになった年 (11億2千7百万人) なのであった (p.43)。ちなみに2016年は約1億8千19万人である。1958年は観客動員数における特異点といってもよい。

翌年の1959年にはロジェ・ヴァデムの映画《大運河》(1957) が日本で公開されたが、その音楽はMJQによるソフィスティケートされたジャズであった。そして1961年にはアート・ブレイキーが初来日して評判となる。いきなりタイムラグが短縮されてきた状態である。そして1959年にマイルスがリリースしたアルバムが《カインド・オブ・ブルー》である。

さらに時代を下った1966年、五木寛之の処女作『さらばモスクワ愚連隊』についてモラスキーは解説する。この小説でもクラシック╱ジャズという対比があり、主人公の日本人・元ジャズピアニストとソ連高官との会話の中で、クラシックは芸術でありジャズは娯楽であるとその高官は断ずるのだ (p.94)。それに対して主人公は実際にピアノを演奏して対抗するのだが、ここでも黒澤明と同じような価値観が語られていることが興味をひく。つまり、クラシック音楽至上主義は継続して存在し続けるのだ。

しかし果たしてクラシック音楽とはそんなに高尚なものなのだろうか、という疑問をモラスキーは提示する。渡辺裕『聴衆の誕生』によれば 「一九世紀初期まで、ドイツの演奏会は混沌とした 「社交の場」 であった」 (p.96) というのである。観客が音楽を聴きながら、あるいは聴きもしないで酒を飲んだりトランプをしたりするような演奏会もたくさんあったのだという。それはオペラや、さらには演劇においても同様であり、ローレンス・レヴィンも 「一九世紀半ばまで演劇やオペラやシンフォニーなどのパフォーマンスを見ながら喝采を送ったり、揶揄したり、感動の喚声を思わず発したりするのが一般の習慣だった」 (p.97) と言っているのだそうだ。

ところが次第にそうした行動は下品であるという認識が強まり、そうした下品なふるまいは、高尚な芸術に対しては行ってはいけないというのがマナーとなり、大衆芸能についてのみ、そうしたアクションが許されるというふうに変化していった。

たとえばシェイクスピアは高尚なグループにカテゴライズされてしまったため、それまでは庶民の楽しみだったのに、お勉強の対象となって、大衆の支持から乖離してしまったのだという。

これは日本の伝統芸能などにもいえる。歌舞伎や人形浄瑠璃や相撲などはもともとマス席で飲み食いをしながら見るものだったはずだ。それは前述のドイツの演奏会の混沌と大差ない。

そうした教条的な音楽の聴き方を、一時の閉鎖的なジャズ喫茶でクラシック音楽を聴くのと同様に強要したかたちとなったのは、ジャズを高尚なポジションに引き上げようとする気持ちもあったのではないかと思われる。

しかし本書最後のほうで、つまり2005年時点で最も多くジャズが流されているメディアは有線放送である、とモラスキーはいう。多くが飲食店などのBGMとして使用されているわけだが、その有線放送チャンネルのジャンルの区分の表示で思わず笑ってしまった。ジャズとクラシックは 「ジャズ╱クラシック」 というジャンルとして、まとめてカテゴライズされているのだ (p.355)。

つまり有線放送においては、「ロック╱ポップス」、「演歌╱歌謡曲」 というジャンル分けと同様にして 「ジャズ╱クラシック」 というジャンルの判断をしているのである。それはデルシュミットが1980年代のジャズはMuseumと分類したのに通じる。

その他にも面白い話題が数々あって、しかも読後、それがどこに書いてあったのかをすぐに見つけることができるのは、文章構造が整然として理論的であることの証左である。

レコードジャケットのタブーという話も面白い。それは黒人╱白人という構造のなかに見えてくるものなのだが、ジャケット写真の使い方として 「白人女性が黒人男性の欲望の対象とされるような写真はタブー」 であり、また 「白人奏者のジャケットを黒人女性が飾るのもタブー」 なのだという (p.237)。そして 「黒人男性のジャケットを黒人女性が飾ることは、まれ」 であったとのことである。そうした風潮のなかでマイルス・デイヴィスの《Someday My Prince Will Come》(1961) のジャケットは当時マイルスの妻であった女性の写真であり、それはマイルスがコロンビアに要求したものなのだそうだが、そのような事情からみれば画期的なジャケットだったのだという (p.238)。マイルスだったからできたことなのだろう。

また、ジャズに関する文学の例として、筒井康隆の 「懐かしの歌声」 と村上春樹の『国境の南、太陽の西』(1992) が取り上げられているが、村上春樹のこの作品では主人公たちがナット・キング・コールの歌う〈国境の南〉(South of the Border) を聴くという描写があり、一種の音楽的キーワードとして作用するのだが、ナット・キング・コールは〈国境の南〉を録音していないのだというのである。つまりそれは村上の作り上げた小説のなかの虚構であり、あ、ホワイトフィールドだ、と納得してしまった。さらにいえば小説とはそういうものなのである。

と、最後はぐずぐずになってしまったが、ともかく刺激的な本であった。たぶん今年読んだなかではベストである。

おまけとして、河野悦子こと私からの誤植チェックであるが、422ページの注・第6章 (4) の倉橋由美子『暗い旅』の出版社は 「都東書房」 ではなく 「東都書房」 である。かなり有名なかつての出版社なのであるが、ATOKで 「とうと」 と入力しても変換されないので、すでに東都という言葉は死語に近くなっているのかもしれないし、最近の若い編集者や校正者は気がつかないのかもしれない。

マイク・モラスキー/戦後日本のジャズ文化 (岩波書店)

Miles Davis/Ascenseur pour l’échafaoud (ユニバーサルミュージック)

Miles Davis/Someday My Prince Will Come (Sbme Special Mkts.)

嵐を呼ぶ男・石原裕次郎

https://www.youtube.com/watch?v=I8xI_QgRSAU

嵐を呼ぶ男・予告編

https://www.youtube.com/watch?v=PZcvQoqMVw0

消え去る音と記録される音 ― マイク・モラスキー『戦後日本のジャズ文化』その2 [本]

John and Alice Coltrane (December 1964)

前回の記事 (→2017年08月07日ブログ) の続きである。

マイク・モラスキーがジャズという音楽に対して持った強いこだわりとは、簡単なテーマのコード・プログレッションに沿ってそれをインプロヴァイズするのが通常見られるパターンであるが、その一期一会的な、二度と再現不可能な演奏が成立したときがジャズの醍醐味だというのだ。

音楽とはエリック・ドルフィーが言ったように、本来なら空中に消え去ってしまうものであり、それを録音によって繰り返し再生することは、それもジャズの記録として貴重なものであるにせよ、ジャズの精神本来のものではないとするのである。

そのため、有名なミュージシャンによって録音された演奏を繰り返し聴くよりも、たとえ無名のミュージシャンの演奏であっても、生の音を聴く、その場に立ち会うということが重要だというのである。

ジャズは即興演奏と自発的グループプレイとミュージシャンひとりひと

りの創造性を重視する音楽である以上、やはり世界各地での、⦅録音さ

れなかった⦆無数のライブ演奏の存在がジャズを理解するのに不可欠だ

と思う。また、同じライブ演奏のなかでも、コンサートホールや野外で

行われる大きなジャズ祭よりも、ミュージシャンと聴衆が身近に接触で

きる、こぢんまりしたクラブでの演奏のほうが〈ジャズ〉という音楽の

最適の場である、というのが、私の長年のミュージシャンおよびファン

としての結論である。(p.viii)[⦅二重カッコ内⦆は傍点あり。以下同]

こうした認識は即興を主とするジャズに限らない。厳密な楽譜の存在するクラシックにも、もちろんポピュラー音楽全般にも同様に言えることである。著名なオーケストラの演奏をどんな高級なオーディオ装置で聴くのよりも、それが地方のあまり有名でないオーケストラだとしても、生で聴く演奏のほうが音楽としての感興は大きいと私も思うのである。

そう言いながら、滅多にコンサートにも、ライヴハウスにも、映画館にも行かない私なのであるが、でもたぶん100枚のCDよりもたった1回のコンサートのほうが、心に刻まれる記憶は強いはずである。

しかし、ジャズは即興にあるといいながらも、全く無からのインプロヴァイズがあり得ないことはモラスキーも指摘している。何らかのオハコとするパターンがあり、決まったクリシェがあり、そうしたパーツの集積がアドリブ・ブレーズとなる。

キース・ジャレットが、そのソロ・コンサートでは何もないところから音が作られるというようなことを語っていたことがあるが、それは言葉のアヤであり、端的に言えばウソである。同様な分析法として、もしヒマな人が試みようとすれば、セシル・テイラーの手クセがどのかたちか、どのような頻度で、どういう状況で出現するのか、解析することは可能だろう。それはセシル・テイラーでもチャーリー・パーカーでも同じなのだ。ただ、その瞬発性とその時々に生起する他ミュージシャンのアクションに対する多様な対応がアドリブなのである。

ライヴではそうしたアドリブが、聴衆にインスパイアされて思いもよらない方向に行くことがあり、つまり演奏者対聴衆という関係性が大事であることをモラスキーはいう。

そうしたモラスキーのスタンスから、往事のジャズ喫茶と呼ばれるオーディオ再生に特化されたジャズの聴き方に辛辣な意見が出てきてしまうのは当然である。もちろんそうした店がある程度のエヴァンジェリスト的な役目を果たした功績は大きいかもしれないが、偏狭に堕した結果、それが衰退する根拠ともなり得たのだろう。

エクハート・デルシュミットという日本研究者の戦後ジャズ喫茶論の紹介があるのだが、その分類によると、1950年代:School、1960年代:Temple、1970年代:Supermarket、1980年代:Museumというのである。

1950年代はまだレコードも稀少であり知識も乏しく、ジャズ喫茶店主の選曲によって学ぶ時代であった。しかし60年代はそれが進み、ジャズ喫茶は神聖で沈黙が支配する宗教性を帯び、禁欲的、求道的な場所となる。ところが70年代になるとフュージョンによる軽さ (むしろ軽薄さ?) により傾向はがらっと変わり、そして80年代はもはや博物館的な古典に変貌していく、というストーリーなのだ。あまりにシニカル過ぎる形容だろうか。

日本における当時のジャズ喫茶は、音を黙して聴くということが大前提であり、会話することとか、他のことをしながら聴く 「ながら聴き」 などもってのほか、という雰囲気があったのだとモラスキーは言う。それを儀式とフェティッシュの場であるジャズ喫茶と彼は形容する。

ジャズ喫茶は、〈レコード〉という無限に再生可能な〈物〉を中心とす

る空間であり、同じ場所で定期的に同じ演奏を (リクエストすれば) 何

度も聴けるという意味で、まさに〈儀式〉の論理を実現する場でもある

といえよう。ここでいう〈儀式〉とは、すなわち、ある集団がある場で、

共同体験の⦅反復⦆によって、時空的制限を超越し、〈過去〉(ジャズ史)

や〈死者〉(死んだジャズ・ミュージシャン) や〈神〉(マイルスやコルト

レーンなど、最も英雄視されているジャズメン) との連帯感を味わうこ

とを意味するのである。(p.221)

レコードによる再生芸術か、それとも生演奏かという対立について、モラスキーは五木寛之の見方を評価している。モラスキーによれば、五木寛之はそんなにジャズの知識は豊富ではなかったという。しかし音楽の捉え方として直感的に生演奏の重要性を把握していた、とするのだ。

五木は録音された音楽というのはジャズ本来の姿ではない、と見なして

いるようである。レコードは、聴衆を一種の〈参加者〉から単なる〈傍

観者〉に、強いて言えば一人の〈共演者〉から〈消費者〉に置き換える

機能を果たす傾向があるのではないか。(p.119)

音楽とは原初的にコール&レスポンスなものであり、それはブルースの発祥とかゴスペルに通じるものなのであって、プレイヤーとリスナーとの垣根はずっと低いとするのだ。たとえば武満徹がガムランに興味を示したのもそうした感性に通じる。

しかし、当時のジャズ喫茶はそうした音楽の喜びとは対極的な対話を排する内閉的な傾向になっていった。そしてまた、彼らはクラシック音楽などのコンサートホールでの気取った振舞いの聴衆をスノッブであるとバカにするような傾向があったが、では自分たちはどうだったのか? そうした沈黙を強制させるような厳しい抑制は一種のファシズムなのではないか、とまでモラスキーは言うのである。

したがって、当時のフリージャズ全盛の頃の聴き方が果たしてどのような必然性で出て来たのかということを改めて考え直さなければならないのかもしれない、という論理も成り立つのである。フリージャズは当時の学生運動と連携して、一種のカリスマ性を獲得したが、それは時代の流れとともに色褪せる。その結果、出現したのが反動としてのフュージョンであったというふうに読み取れる。

ジャズ界内外からもモダン・ジャズ、とくに六〇年代半ばから日本で注

目を集めたフリージャズは、〈革新派の音楽〉として認識されるように

なった。ところが、一九七〇年代初期を過ぎた頃から、学生運動の挫折

と入れ替わる、軽いフュージョン系のジャズが流行りはじめるにつれて、

このイメージが脱落する傾向も見られ、一九八〇年代では、ジャズの

「政治性」 がほとんど話題にならなくなったといえる。(p.148)

モラスキーは、コルトレーンがフリーへと没入していったのは、政治状況への反応やイデオロギー的主張ではなく、また単なる音楽的な冒険でもなく、彼本来が持っていた宗教的意味合いが深いと分析する。それは曲のタイトルの宗教性にもあらわれており、たとえば〈Ascention〉も音楽的な上昇を目指し、次の次元にいくという意味よりは、もっと純粋に、キリストの昇天という意味のAscentionなのではないか、というのだ。(p.162)

とすれば、コルトレーンの死後に出された《Cosmic Music》(1968) というアルバムの中の〈Manifestation〉というバリバリにフリーな曲も、邦題は〈顕示〉とされていたがそうではなく、「霊の出現」 というような宗教的な意味であると考えるべきなのだろう。まして、最近流行のマニフェストという陳腐な言葉とは何の関連性もない。

とすれば、日本特有のジャズ喫茶という形態は時代状況にコミットしたかたちでのシステムであったとも言えるのだ。前述したデルシュミットの70年代に対する形容がTempleであったのが笑いを誘う。決してChurchではなくTempleなのは、それが日本的にローカライズされている現象であることを意味している。

(つづく→2017年08月12日ブログ)

John Coltrane/Ascention (Verve)

John Coltrane/Cosmic Music (Impulse Records)

John Coltrane Quartet/Impressions

https://www.youtube.com/watch?v=03juO5oS2gg

John Coltrane/Manifestation

https://www.youtube.com/watch?v=xJXJmXf1f6M

エボニー&アイボリー — マイク・モラスキー『戦後日本のジャズ文化』 [本]

(L to R) Charlie Barnett, Tommy Dorsey, Benny Goodman,

Louis Armstrong, Lionel Hampton

(jazzinphoto.wordpress.comより)

久しぶりにスリリングな本を読んだ。

それはマイク・モラスキーの『戦後日本のジャズ文化』という本である。2005年に青土社から出されたが、今年、岩波現代文庫から復刊されたのを読んでの感想である。

モラスキーは1956年アメリカのセントルイス生まれで現在早稲田大学教授、この本は彼が日本語で書いた最初の本とのことである。タイトルにあるようにジャズの話が中心とはなっているが、音楽的に特化したものではなく、むしろ文化論であり、アメリカと日本のジャズとの対比ということから捉えるのならば比較文化的な面も見られる。

「日本の居酒屋の大ファンであり、赤提灯をテーマにしたエッセイも執筆している」 とのことだが、英語ネイティヴでありながら、かつ日本語もこんなに上手いなんて……。同著でモラスキーはサントリー学芸賞を受賞した。

まえがきにおけるアメリカと日本のジャズ評論の姿勢の違いということに、まずどっきりさせられる。アメリカにおけるそれは白と黒の二項対立であり、つまり白人対黒人という面からジャズは何かというふうに考えるのに対し、日本人は白でも黒でもないから、その二項対立に与し得ないということである。それは 「日本人ははたして「本物」 のジャズが演奏できるのか?」 という日本人ミュージシャンの悩みであり、モラスキーはE・テイラー・アトキンズという人の指摘を援用し、それをauthenticity (本質論主義) と形容する (p.397)。そのいわゆるコンプレックスが日本人ジャズの根本にある、とする論理なのである。

そしてもうひとつ、人種に対する問題意識は日本人自身は直接関与することではないけれど、そこそこに理解しているのとは対照的に、著しく欠如しているのがジェンダーだとする。なぜならジャズ・ミュージシャンを形容する言葉としての 「ジャズメン」 という言葉は、あきらかに男性優位の表現であり、実際にジャズ・ミュージシャンは圧倒的に男性が多いにせよ、一時期に隆盛を極めたジャズ喫茶にしても、全ては男性主体な接客法が常道であったのだという。にもかかわらず、では今までの日本人ジャズ・ミュージシャンのなかで最も世界的に影響力が大きかったのは誰かといえば、それは穐吉敏子 (秋吉敏子) であるとするのだ (p.vi)。

モラスキーはそう断言しているが、私も全くその通りだと思う。つまり穐吉は、アメリカ人でないという障壁と、男性でないという障壁を乗り越えて、自分の音楽をアメリカ人に納得させたおそろしくアグレッシヴなミュージシャンなのである (穐吉については以前、簡単に書いた→2012年02月17日ブログ)。

まず、アメリカにおける白人対黒人という対比において挙げられるのが、スウィングとビバップである。スウィング・ジャズはダンス・ミュージックがその母体であり、アメリカ民主主義の象徴であるが、対するビバップは踊ることを拒否する 「通」 向けのアンダーグラウンド音楽であるとする (p.2)。

モラスキーは日本におけるジャズの黄金期、全盛期は3回あったという。昭和初期のダンスホール時代、戦後すぐの大衆向けのダンス・ミュージックとして、そして1960年から70年代前半にかけての大学生中心のモダンジャズ全盛期の3回である (p.393)。

「東京行進曲」 の出現と同年には、本郷赤門前の〈ブラックバード〉と新

橋の〈デュエット〉という日本初と思われるジャズ喫茶が生まれ、一二

月から川端康成の 「浅草紅団」 が東京朝日新聞の夕刊に掲載され始めた

ことを考えると、日本で最初の〈ジャズブーム〉は一九二九年に始まっ

たといってもよいだろう。(p.6)

スウィングは一世を風靡したがその音楽のスター楽器はクラリネットであった。時代を担ったひとりであるベニー・グッドマンは貧しいユダヤ系の生まれであり、幼くしてプロとなった。そのため、ああした音楽は下品だとするエリートからの冷たい目も当然あったのだと思う。

しかしグッドマンは偏見にもめげず、まだ人種差別が強い頃にもかかわらず、メンバーに黒人を採用した。1938年の有名なカーネギーホール・コンサートは、クラシック音楽の殿堂であるカーネギーホールで、しかも白人のミュージシャンと黒人のミュージシャンが混淆して演奏するという画期的なコンサートだったのだ。それはそれまで、あり得ないことだったのである。

バルトークの書いたクラリネット、ヴァイオリン、ピアノのトリオによる《コントラスツ》(1938) は、グッドマンとヨゼフ・シゲティに献呈された。3人の演奏による録音も残されている。

グッドマンが成功してから製作された《ベニイ・グッドマン物語》(1956) という伝記映画があって、「あんな甘っちょろい映画」 と酷評するのを読んだことがあるが、甘っちょろいのはこうした映画の常である。それよりもそこに至る道程がどれだけ困難だったかを考える必要がある。

戦前の、モラスキーが分類する日本におけるジャズの最初の黄金期には、上海におけるジャズシーンも含まれる。それは斎藤憐の《上海バンスキング》にも描かれたスウィングの時代であった (上海バンスキングについては→2017年02月06日ブログ)。

(つづく→2017年08月10日ブログ)

マイク・モラスキー/戦後日本のジャズ文化 (岩波書店)

マイク・モラスキーwebsite

http://www.molasky.jp

The Benny Goodman Quartet: I Got Rhythm (1959)

https://www.youtube.com/watch?v=NTKOgTk2gGE

Benny Goodman and His Orchestra: Sing Sing Sing (1957)

https://www.youtube.com/watch?v=YsVJuulCmAE

江弘毅×マイク・モラスキー 江弘毅の言いっ放し五都巡業

まさかの追加講演! 「東西呑み比べ文化論」

https://www.youtube.com/watch?v=MnyOqiQw3RA&t=31s

ピリスのクラコヴィアクを聴く [音楽]

Maria João Pires (1974)

マリア・ジョアン・ピリスの仏エラート盤はテオドール・グシュルバウアーとのモーツァルトの数曲のコンチェルトが最も有名だが、その他にも幾つかの録音があって、ショパンのプレリュードは1975年に録音されている。

そのエラート盤のプレリュード集の最後にオマケのように収録されているのが、1977年に弾かれたロンド・クラコヴィアクである。

グシュルバウアーとのコンチェルトが1972年から74年にかけて、そしてデンオンの東京での録音による最初のモーツァルト・ソナタ全集が1974年であるから、この頃が若きピリスの最も輝いていた時期ともいえる。

モーツァルトのコンチェルトは、グシュルバウアーとの後、76~77年にはアルミン・ジョルダン指揮によるアルバムが続くが、グシュルバウアーに較べるとジョルダンはやや落ちるように私は思う。したがってこのクラコヴィアクも77年録音なのでジョルダンの指揮であるが、曲の面白さに気をとられてしまい、あまりオケのことは気にならない (し、悪くはないと思う)。

ショパンは 「ピアノの詩人」 とよく言われるが、正確にはソロピアノの詩人であって、そのオーケストレーションはあまり評価されてこなかった。2つのコンチェルト、第1番 op.11と第2番 op.21はどちらも1830年だが、実際には第2番のほうが先に作曲されている。

だが評価が高くなかったので、やがてショパンはオーケストラ付きのピアノ曲を書くのを辞めてしまう。

《ロンド・クラコヴィアク》op.14はこれらのコンチェルトに先立つ1828年に作曲された。ショパン18歳のときである。あまり多くないオーケストラ作品のひとつであり、ごく短い序奏とロンドによって成立している小さめの曲で、私の好きな、若き作曲家の初々しさのある曲であると思う。

ショパンは結局、オーケストレーションがあまり得意でなかったというのが一般的な世評であり、近年、別の人の手が入っているとかいろいろと説が出ているが、それは少し身贔屓であって、基本的にはショパンが書いたものなのだと思う。

クラコヴィアクはポーランドの民族舞踏の名称とのことだが、まさに民族的な香りがところどころに感じられること、そしてそのオーケストレーションがまだ若く、ただいま勉強中とでもいいたげなほどに古典的なやや硬い雰囲気で、それを粒揃いの音で綴っていくピリスの弾き方が曲想に合っている。

ただ、そうはいっても独特のショパン・フレーズの萌芽がところどころに湧き出るので、たとえば序奏が終わってロンドに入っていくところはまさにショパンで、それはやはりモーツァルトとは異なる。ところどころ、すっと翳るような素朴な味わいが感傷的で東欧のにおいがする。

現代のリスナーはショパンのこの後の、その変遷と死までの歴史を知っているのでそれを含めて聴こうとするが、ショパンがこの曲を書いていたときは、まだわからないこれからの未知への希望を書き綴っていたはずなのだと思うと、その美しく明るい、世の中をあまり知らないかもしれないでいる音に青春の喜びがこめられているのを感じる。

ピリスの動画を探していたが見つからず、かわりにネルソン・ゲルナーが18世紀オーケストラをバックにエラールで弾いているのを見つけた。ブリュッヘンだから当然だけれど、その木管がエラールにマッチしている。

YouTubeで次に選択されたのは、ピリスがフォルテピアノでコンチェルト第2番を試奏する動画だったのでびっくり。

そしてコンセルトヘボウにおけるコンチェルト第2番の終楽章の動画もあったのでリンクしておくことにする。

Krakowiak (Allegro moltoからRondeauに繋がる部分)

Maria João Pires,

Armin Jordan/Orchestre National de l’Opera Monte-Carlo

Chopin: 24 Prékydes, Prélude op.45, Krakowiak

(ワーナーミュージック・ジャパン)

Maria João Pires/Mozart: The Great concertos for Piano

(Warner Classics UK) [Erato盤]

Nelson Goerner, Frans Brüggen/Orkest van de Achttiende Eeuw

Chopin: Rondo à la krakowiak en fa mayor Op.14

2010.02.26.

https://www.youtube.com/watch?v=KhQRBt7YTiU

Maria João Pires on old fortepiano plays Chopin Piano Concerto no. 2

2011.06.19.

https://www.youtube.com/watch?v=n0E3iqttI_E

Maria João Pires, Emmanuel Krivine/The Chamber Orchestra of Europe

Chopin: Piano Concerto II-3/Allegro vivace

2004.09.25。

https://www.youtube.com/watch?v=8t6_StAyOeg